印第安座

印第安座

印第安座是南天的一個星座,其代表物是美洲的印第安人。為Pieter Dirkszoon Keyser和Frederick de Houtman在1595-1597年巡航南半球,觀測和創立的12星座之一,1603年首次在拜耳的《測天圖》中出現。

【星座名稱】印第安座

【英文名稱】Indi

【英文縮寫】Ind

【赤經數值】21.5h-23.5h(J2000)

【赤緯度數】赤緯-49°20′~-74°20′(J2000)

【中心位置】赤經21時20分,赤緯-57°

【星座象徵物】印第安人

【面積大小】294平方度

【星座位次】第49位

【亮星數目】1

【最亮星等】3.11

中心位置:赤經21時20分,赤緯-57度。

印第安座

德國業餘天文學家巴耶1603年劃定:16世紀末,歐洲人第一次見到了來自新大陸的印第安人,所以德國天文學家巴耶爾就把這個星座起名為“印第安座”。

印第安座

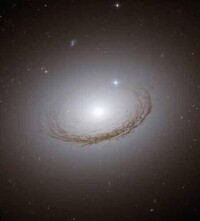

哈勃拍到印第安座的最亮塵埃星系

印第安座ε星,距離地球11.83光年。印第安座ε星的自行運動速度在肉眼可見的恆星中排名第2,只在天鵝座61後面(不過自行運動比印第安座ε星大的Groombridge 1830亮度為6.4等,在異常黑暗的夜空中可以用肉眼觀測到它)。

印地安座ε星屬於一顆主序星,質量只有太陽的4分之3 。

印第安座

天文學家瑪格麗特·端貝爾(Margaret Turnbull)與吉兒·塔特(Jill Tarter)曾經列出一份名單,其中包括17,129顆最接近太陽並且很可能擁有可以孕育出複雜生物的行星的恆星,印第安座ε星在名單里名列第一位。端貝爾與塔特在華盛頓哥倫比亞特區的卡內基科學機構(Carnegie Institution for Science)進行研究。

2008年3月15日,一名澳大利亞天文愛好者特里-拉夫喬伊在南天星座印第安座天區發現一顆亮度為9等的彗星,這顆彗星在照片上呈綠色。彗星被命名為拉夫喬伊彗星,編號為C/2007 E2。

發現這顆彗星后,拉夫喬伊向美國麻省劍橋市的中央天文電報局提交了報告。他表示,彗星的彗發呈綠色,略向西南方向延伸。值得注意的是,拉夫喬伊並不是使用天文望遠鏡,而是使用數碼相機發現了這顆彗星。這也是利用相機發現的第一顆彗星。

拉夫喬伊當時使用了一台佳能350D相機,焦距調至200毫米,光圈為f/2.8。通過每次90秒的16次連續曝光在照片邊緣發現了這顆運動天體。

紐西蘭波蘇姆天文台的約翰-德拉蒙德在3月16日首次獨立確認了這顆彗星。他採用了一台41厘米反射式望遠鏡,目測估計彗星亮度為9.5等。這個亮度比肉眼可見最暗天體弱15倍。德拉蒙德估計該彗星彗發直徑為2.6角分。

該彗星的綠色彗發用肉眼難以看到,但是在望遠鏡中清晰可見。中央天文電報局的布萊恩-馬斯登在3月19日第一次計算出該彗星的軌道。他確定彗星的近日點日期為3月27日,近日點距離為1.63億公里。

這顆彗星與曾經在紐西蘭上空出現的麥克諾特彗星類似。但不同的是,麥克諾特彗星經過太陽后直接向南,而拉夫喬伊彗星4月後將向北移動,進入北半球觀測範圍。不過由於亮度相當於7.5等星,因此仍需使用望遠鏡進行觀測。

對北半球觀測者來說,拉夫喬伊彗星直到4月第2周才會從黎明的曙光中出現,將在摩羯座和人馬座中間。彗星將在4月24日至26日抵達近地點,距地球距離6600萬公里,這也將是它最亮的時候。

下列是印第安座 (Indus) 內主要的亮星,它們大多比6 視星等 亮。我們將依據星座內亮星的亮度,依序以希臘字母的排列順序命名,星座內較亮的星除了標識星座名稱外,附加上 α (Alpha)、β (Beta)、 γ (Gamma)、 δ (Delta)、 ε (Epsilon)、 ζ (Zeta)、 η (Eta)、θ (Theta)、 ι (Iota)、κ (Kappa)、 λ (Lambda)、 μ (Mu)、 ν (Nu)、ξ (Xi)、ο (Omicron)、 π (Pi)、 ρ (Rho) 等標識。並表列它們在 天球 上的坐標位置、亮度、與我們的距離、視覺觀察大小、光度(相當與太陽的光倍數),以及亮星 發光譜線 等特質資料。經過和古代曆書的對照,並盡量還原自行速度較快的恆星,得出較為準確的中國星官名。如下表:

| 拜耳命名法 | 中國星官 | 赤經(時 : 分 : 秒) | 赤緯(度 : 分 : 秒) | 視星等 | 絕對星等 | 距離 | 視大小(角秒) | 可見光光度(l⊙) | 光譜類型 |

| α | 波斯二 | 20 : 37 : 34.0 | 47 : 17 : 29 | 3.11 | 0.64 | 101.26 | 0.040 | 46 | K0III |

| β | 20 : 54 : 48.5 | 58 : 27 : 15 | 3.65 | -2.68 | 602.88 | 0.005 | 900 | K1II | |

| γ | 波斯四 | 21 : 26 : 15.4 | 54 : 39 : 38 | 6.12 | 2.08 | 208.01 | 0.008 | 12 | F1III |

| δ | 波斯五 | 21 : 57 : 55.0 | 54 : 59 : 34 | 4.40 | 0.98 | 184.79 | 0.020 | 32 | F0IV |

| ε | 波斯七 | 22 : 03 : 21.3 | 56 : 47 : 10 | 4.69 | 6.85 | 11.20 | 0.291 | 0.12 | K4-5V |

| ζ | 20 : 49 : 28.9 | 46 : 13 : 37 | 4.89 | -0.57 | 404.66 | 0.012 | 140 | K5III | |

| η | 波斯十一 | 20 : 44 : 02.2 | 51 : 55 : 16 | 4.51 | 2.58 | 78.82 | 0.049 | 8.6 | A7III+A9V |

| Θ | 21 : 19 : 51.9 | 53 : 26 : 59 | 4.39 | 2.08 | 97.13 | 0.043 | 12 | A5V | |

| ι | 波斯十 | 20 : 51 : 30.0 | 51 : 36 : 30 | 5.05 | -1.15 | 567.23 | 0.001 | 240 | K1II-III |

| κ1 | 22 : 05 : 50.9 | 59 : 00 : 45 | 6.12 | 1.99 | 216.86 | 0.025 | 13 | F3V | |

| κ2 | 22 : 05 : 50.9 | 59 : 38 : 10 | 5.62 | -0.39 | 514.44 | 0.007 | 120 | K4III | |

| μ | 波斯八 | 21 : 05 : 14.1 | 54 : 43 : 37 | 5.16 | 0.00 | 348.83 | 0.023 | 86 | K2III |

| ν | 22 : 24 : 36.7 | 72 : 15 : 20 | 5.98 | 2.95 | 100.26 | 0.045 | 5 | A3V+F9V | |

| o | 21 : 50 : 47.2 | 69 : 37 : 47 | 5.53 | -0.67 | 555.49 | 0.029 | 155 | K2-3III | |

| π | 21 : 56 : 13.9 | 57 : 53 : 59 | 6.19 | 0.04 | 543.59 | 0.011 | 82 | Am | |

| ρ | 22 : 54 : 39.5 | 70 : 04 : 26 | 6.05 | 3.88 | 86.49 | 0.041 | 2.5 | G2-3IV |

| 編號 | 中國星官 | 視星等 | 絕對星等 | 距離 | 光譜類型 |

| hip154025 | 波斯三 | 6.40 | 1.16 | 364.42 | K3III |

| hip108626 | 波斯六 | 6.00 | -0.62 | 627.42 | B9V |

| hip103260 | 波斯九 | 7.00 | 3.68 | 105.72 | K0III |