共找到6條詞條名為馬山鎮的結果 展開

馬山鎮

山東省濟南市長清區轄鎮

馬山鎮位於山東省省會濟南市西南,東倚泰山,西傍黃河,是濟南市通往華東、華南的重要門戶,自古就有“齊國咽喉”之稱,農業、工業發展迅速,有豐富的旅遊資源。

徠2020年7月,獲得2017-2019周期國家衛生鄉鎮榮譽稱號。

馬山鎮地處山東省濟南市長清區南部山區,交通便利,位置重要,是古齊魯兩國的重要通道,是古齊國伸向中原的觸角。104省道穿境而過,並與毗鄰馬山而過的104國道、220國道、京福高速公路、津滬鐵路連接,形成了四通八達的公路、鐵路交通網路。以轄區內歷史名山——馬山(《左傳》載格馬山、隔馬山)命名,鎮政府駐地郭庄,在長清區南21公里處。總面積88平方公里,轄三個辦事處,53個行政村,總戶數9268戶。南至張家老莊與泰安地區肥城市接壤,西到馬山與雙泉鄉搭界,北抵小河東村與歸德鎮毗連,東逾大東山、砣曰,分別與五峰山街道辦事處、萬德鎮為鄰。

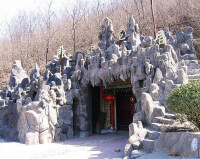

境內古迹文物璀燦薈萃,有中國古代謀略家、縱橫家鼻祖鬼谷子隱居的通明洞,漢、唐、宋、元、明、清歷代古文化遺址保存完好,有國際主義戰士史元厚烈士紀念堂。旅遊資源豐富,馬山海拔512.3米,與五嶽獨尊泰山、魯中仙境五峰山並稱姊妹三山,山上有世界基尼斯之最“毛主席萬歲”植物標語、森林公園、馬山神豐施候廟等“五泉、十洞、四十八景”,令海內外遊客留連忘返。早於秦長城490多年的齊長城環拱在馬山群山之上,長達30多公里。中華聖桃、中華雪桃享譽全國,每年舉辦農曆三月三山會暨雪桃賞花節、雪桃採摘節等文化特色活動。礦產資源豐富,馬山素有“建材之鄉”的美稱,花崗石、木魚石、石英石、鉀長石等20餘種,儲量大,質地優。

藥材資源獨特,馬山有“栝蔞之鄉”美譽,栝蔞是《本草綱目》記載的地道原產名貴中草藥,野生靈芝、山參、何首烏、金銀花、野菊花、柴胡等遍及馬山山麓。2011年,全鎮中藥材種植產業取得重大成果,種植面積達到1.4萬畝,基本實現“人均半畝葯,增收一千元”前期目標。新引進環球醫藥控股集團等三家中藥材企業進行公司化運營,同時與山東中醫藥大學、山東農業大學合作不斷深化,已真正形成校、地、企深度合作的良好格局。馬山栝簍“地理性標誌產品”榮獲農業部和國家工商總局認定。馬山鎮還被列為濟南市現代農業特色品牌示範基地。林果業發展迅速,雪桃面積突破8000畝,核桃面積突破5000畝。新引進了濟南樂生園有機黑豬養殖等三個大型養殖基地項目,並積極發揮他們的龍頭帶動作用,引導農民增收致富。近年來招商引資取得新突破,工業企業發展迅速,去年以來共引進規模企業11個,投產5個,在建4個。濟南長虹高科技複合管有限公司、濟南暖風機廠等一批骨幹企業競爭力不斷提高。城鎮面貌不斷完善,投資1600多萬元實施了城鎮建設行動,通過城鎮建設,使馬山鎮基礎設施更加完善,生活環境大大提升,城鎮面貌明顯改觀,綜合承載能力大大提高。更重要的是將給馬山帶來更多的發展資本和發展機遇,將對經濟社會產生巨大的輻射帶動作用。深入學習實踐科學發展觀,不斷完善鎮村幹部考核制度,形成了“一線二綱”科學考評體系,馬山幹部管理進入了規範化、科學化軌道。2011年全鎮重點項目,分別是山區綜合開發項目、旱作農業示範基地建設項目、土地整理項目等,共計投資2000多萬元。

馬山鎮旅遊資源魅力四射,境內馬山主峰海拔512.3米,與泰山、五峰山並稱“三姐妹”。山上懸崖百丈,古樹參天,森林茂密,景色秀麗,有建於春秋、唐、宋、元、明、清等時期的古建築,東坡有面積達276.9畝的被大世界基尼斯命名為世界之最的大型植物標語“毛主席萬歲”。加之馬山“豐施候廟”、“五泉十洞”、“四十八景”引來無數遊客流連忘返。早於秦長城490餘年的齊長城環繞在馬山群山之上,長達30多公里,是在齊長城過鎮里程最長的一段。藥材資源獨特。

近年來,馬山鎮黨委、政府“立足南部山區、加快經濟發展,努力構建生態型鄉鎮”,以長虹鑄管為首的工業正在崛起,長虹科技園規模日趨擴大,2007年預計實現銷售收入1.5億元。馬山農作物主要有小麥、玉米、花生、地瓜等;主要果品有桃、核桃、板栗、杏等,其中雪桃面積達5000畝,優質雪桃產量達60萬公斤。以北李為中心的雪桃精品園位於馬山腳下,為馬山森林公園的一大靚點,是馬山農業生態旅遊的中心。馬山三產發展迅速,特別是以馬山景區旅遊、雪桃園觀光為內容的旅遊業日趨活躍,遊客日漸增加,知名度越來越高,馬山已成為長清區“六大景區”之一。

目前,馬山加大了大開放、大招商、大引進、大開發、大發展的力度,緊緊依託區位、交通、資源、產業基礎等巨大優勢,制訂了生態農業區、商貿住宅區、旅遊風景區、行政文化區、高新技術工業園區五大功能分區開發建設規劃,本著高起點設計,高水平建設,高效益管理的原則,廣交天下朋友,誠招四海客商,採取多元投入、加快建設步伐,努力實現社會主義新型小城鎮建設新突破。並且進一步弘揚“明禮誠信”的風尚,全方位搞好服務,努力維護投資者的合法權益,遵循公開、公平、公正、透明的市場競爭環境,形成人氣、商氣、財氣彙集的窪地效應。

名稱溯源

馬山本名格馬山,位於鎮政府駐地西側2公里處,面積3.6平方公里,東南西北走向,海拔512.3米。山上植有側柏、刺槐等樹木,森林覆蓋面積佔60%,懸崖百丈,大樹參天,森林茂密,景色秀麗。《左傳》記載,魯襄公十八年(前555年)十一月初一日,以晉國為首的諸侯聯軍攻克齊國的防門重地而進佔平陰邑,然後沿著今孝里經義合、土屋至崮頭的山澗谷地尾追潰退的齊軍。時齊軍負責殿後的閹人夙沙衛,為了阻擋追兵,將戰車拴成一排堵塞道路。大夫殖綽、郭最曰:“子殿國師,齊之辱也。子姑先乎!”夙沙衛為了報復,就在小路的狹隘處殺掉幾匹戰馬,堵住隘口,將殖綽、郭最擋在後面,晉人追來,倆人被俘。夙沙衛殺馬塞路的隘口,即今馬山與歸德結合部的石門,馬山與石門隔河相望,此後遂稱此山為“格馬山”。后訛為隔馬山,省作馬山。馬山還有“山形似馬,故又稱馬山”之說。

1986年,鎮政府駐地只有鎮機關辦公大樓和供銷社大樓。至1993年,先後建起了成教中心樓、財稅樓、馬山中學教學樓、衛生院門診樓。1994年制定了小城鎮建設總體規劃,以建設一個工業區、一條商業街、一個農貿市場為重點的基礎設施建設工程全面展開。先後投資2500萬元,建成了供電大樓、郭庄商業群樓、馬東村商業群樓、供銷營業樓、郵電營業樓等10大工程,建築總面積4萬平方米。1996年,投資40萬元建起了馬山商場,營業面積1700平方米,被評為全市市場建設和網點建設先進單位。1997年,投資80萬元,建起了新華書店樓和計生服務大樓,總建築面積2000平方米。12年來,新修、拓寬、改造道路50公里,其中水泥硬化路面2.5萬平方米。城鎮面積擴大至3平方公里,輻射7個行政村,0.8萬人口。1996年,投資90萬元對通訊線路進行了改造,全鎮電話裝機容量增至500門。體育工作堅持普及與提高相結合的方針,積極開展群眾性體育活動。全鎮共有籃球場6處,乒乓球室4處,門球場1處,晨練點14處。1986~1997年,投資20多萬元用於購置體育器材,發展體育事業。1990、1996年舉辦了兩屆全鎮農民運動會。1997年3月舉辦了首屆馬山山會登山活動。是年10月,通過了省級體育先進鄉鎮達標驗收。

教育

1986年,全鎮教育結構不盡合理,學校布局分散,校舍陳舊。12年來,通過全面實施《義務教育法》,加大教育投入,逐步改善辦學條件,努力提高教育質量。1986~1987年,先後投資57萬元,使全鎮48所中、小學全部實現“六配套”。1988年,投資20萬元建成建築面積850平方米的成人教育中心教學樓。是年,對全鎮7所小學進行了不同程度的改建、擴建,其中投資20萬元為北站和南李小學新建教學樓,建築面積分別為234平方米和198平方米。1989~1996年,先後投資200萬元為馬山中學新建教學樓兩幢,建築總面積達4740平方米。1993~1996年,共投資100萬元,按義務教育的配備標準為全鎮中、小學配齊了音、體、美器材及圖書和教學儀器,達標率為100%。1994年,順利通過了市政府的“兩基”(基本普及九年義務教育,基本掃除青壯年文盲)達標驗收。至1997年,全鎮中學由1986年的5所調整為1所,在校生1383人,教職工93人;小學由1986年的42所調整為25所,在校生2456人,教職工165人;幼兒園由1986年的34所調整為15所,在園幼兒411人,教職工40人。中學、小學、幼兒園教師學歷合格率分別為72%、100%和90%。適齡兒童入學率、鞏固率、畢業升初中率均為100%。初中在校生鞏固率為97.6%。1986~1997年,初中向高中、中專學校輸送1309人,實施弱智兒童隨班就讀教育,入學率為100%。1990年,被評為省基礎教育先進鄉鎮。1991、1992年,鎮教委連續兩年被評為濟南市教書育人先進集體。鎮教研會於1992年被評為市級先進集體。1996年,榮獲省教研室組織的小學數學競賽團體二等獎。鎮成人教育中心於1988年被評為市級先進單位,1993年,被評為濟南市掃盲與農村成教先進集體。

2020年7月,獲得2017-2019周期國家衛生鄉鎮榮譽稱號。

馬山鎮有著豐富的水資源、森林資源和歷史文化旅遊資源。發源於馬山腳下的賓谷河蜿蜒25公里流入黃河,國家中型二級水庫崮頭水庫容量達2000萬立方米,星羅棋布的楊土水庫、東褚水庫等提供了充足的水源。藥材資源獨特,馬山栝蔞是《本草綱目》記載的地道原產名貴中草藥,野生靈芝、山參、何首烏、金銀花、野菊花、柴胡等遍及馬山山麓。

| 郭庄村 | 馬東村 | 小崔庄村 | 大核桃園村 |

| 北李庄村 | 中義合村 | 龍鳳村 | 地樓村 |

| 上義合村 | 三合庄村 | 南宋庄村 | 莊家峪村 |

| 郭家峪村 | 尹庄村 | 王家嶺村 | 關王廟村 |

| 薛家峪村 | 華庄村 | 西太平村 | 東太平村 |

| 小劉庄村 | 漩庄村 | 雙泉庄村 | 小河東村 |

| 南苾村 | 大河東村 | 龍風庄村 | 王家坊村 |

| 西褚科村東褚科村 | 潘庄村 | 崮頭村 | 大崔村 |

| 牛角溝村 | 大崖庄村 | 小核桃園村 | 季家莊村 |

| 於家莊村 | 北站村 | 小嶺村 | 楊土村 |

| 張家莊村 | 王家莊村 | 魏家莊村 | 孫土村 |

| 黃路山村 | 庄科村 | 焦庄村 | 南李庄村 |

| 碾砣溝村 | 白石崖村 | 張家老莊村 | 季家西山村 |

以實現農業產業化為總抓手,在確保農業增產、農民增收、農村穩定的基礎上,逐步實現畜牧、林果和花菇產業化。現已發展旱作小麥4000畝,地膜花生、地瓜1.5萬畝;蘋果、玉杏、雪桃、板栗、核桃等林果10000餘畝;牛、羊、兔存欄量分別達到5000頭、4萬隻、5萬隻。

特色農產品:

樹參,藥材,中草藥,靈芝,山參,何首烏,金銀花,菊花,柴胡,梧桐

1997年,馬山鎮轄3個辦事處,53個行政村,66個自然村,9270戶,32719人,其中非農業人口1540人。總面積87.4平方公里。1997年,全鎮財政收入405萬元,農業總產值6678萬元,工業總產值61887萬元,農民人均純收入2580元,分別比1986年增長526%、226%、2486%、773%。1997年人口出生率為14.21‰,人口自然增長率為6.27‰,分別比1986年上升了1.25個千分點、0.23個千分點。農業1997年全鎮共有耕地3241公頃。1986~1997年,鎮黨委、政府在穩定家庭聯產承包責任制的基礎上,從改善農業生產條件入手,調整農業產業結構,大搞農田水利基本建設。1986~1990年,堅持“統一規劃,綜合治理,小型配套,當年見效”的原則,全鎮重點抓了改造原有水利設施和修復配套為主的水利工程。投資343萬元,投工90萬個,新打機井68眼,配套、維修機井92眼,建塘壩6座,修生產砂石路41條,鋪設地下防滲管道28公里,擴大水澆地面積420公頃。1991年,全鎮開始實施“黃淮海”開發工程,歷時3年,投資361萬元,投工290萬個,搬運土石方294萬立方米,完成大元、崮頭、老莊中低產田改造各33.33公頃。1994~1996年,投資620萬元,投工49萬個,動用土石方41萬立方米,修建水庫1座,新打配套機井20眼,埋設節水管道5000米;對南大沙河進行治理,修築攔河壩6座,順河堰2500米;建成大河東20公頃果園微滴灌工程,完成小城鎮拆遷工程,整改土地130公頃。全鎮水澆地由1986年的633公頃增加到1997年的1025公頃。1996年糧食總產2108.5萬公斤,比1986年增長25%。

鎮駐地規劃建設了佔地150公頃的工業開發園區,已實現“四通一平”,並制定了在工業區內投資的優惠政策,廣招客商投資開發。區內現已形成建工建材、機械加工、搪瓷化工、特種鍋爐、建築安裝五大主導行業,固定資產4830萬元,從業人員6500人,擁有市級以上先進企業6處,合資企業2處。市級先進企業濟南宏源特種鍋爐集團,是省勞動廳“E”級鍋爐首批定點企業,生產資格為E2級。成立了濟南市特種鍋爐研製開發推廣中心。研製生產的具有國際先進水平的角管式鍋爐,榮獲中國首屆新技術、新產品博覽會銀質獎。立式強化燃燒爐、雙功能帶循環裝置燃燒爐分獲中國第二屆新技術、新產品博覽會金獎和優秀獎。

2004年,全鎮實現國內生產總值(GDP)32000萬元,增長6.2%;農業及限額以上工業增加值達到19555萬元,增長14.8%(農業增加值達到10435萬元,增長19%;限額以上工業增加值達到9120萬元,增長20%);人均農業及限額以上工業增加值達到6111元,增長20%;地方財政收入達到329萬元,占年計劃的103.5%;全社會固定資產投資額達到8642萬元,增長49.8%;社會消費品零售總額達到10400萬元,增長0.4%;個體私營經濟實繳稅金達到270萬元,增長9.8%;出口總值達到20萬美元;實際利用外資達到25萬美元;實際利用內資達到6200萬元,增長36%;農民人均純收入達到3729元,增長11.1%。

1986年,馬山鎮共有鎮村辦企業168家,其中鎮屬企業21家,村辦147家,擁有固定資產439.8萬元,從業人員2887人。自1986年起,通過積極與省、市政府駐地大企業攀親結緣搞聯營,努力推行“產學研”工程,廣招賢才,先後建起了壓力機配件廠(現為金馬機械製造總廠)、搪瓷廠、化工廠等。還先後與全國、省、市30餘家科研單位和大專院校建立長期技術合作關係,引進高中級專業人才186名,開發新產品153個。1987年,建成了立德粉廠。到1991年,濟南宏源特種鍋爐集團(原濟南特種鍋爐廠)、金馬機械製造總廠、建材公司已發展成為高科技含量、高附加值、高市場佔有率的鎮辦企業,年產值均過千萬元。衝壓件廠(原農具廠)於1994年被鍋爐廠兼并。到1997年,全鎮工業形成了耐火材料、精密機械、化工、建材、食品、搪瓷、特種鍋爐、建築安裝和金屬編織等9個門類的主導產品。同年,全鎮工業企業發展到226家,從業人員1.4萬人;工業總產值達到61887萬元,比1986年增長2486%;實現利稅6268萬元,比1986年增長2634%。其中鎮屬企業10家,擁有固定資產1192萬元,從業人員857人,完成產值13277萬元,實現利稅1134萬元;村辦企業92家,從業人員7400人,完成產值33083萬元;個體企業124家,從業人員5750人,完成產值15527萬元。到1997年,全鎮建築隊伍由1986年的700人發展到1500人,安裝隊伍由300人發展到1000人。1997年,全鎮完成建安產值2363萬元。

大力發展個體私營經濟,進一步落實好有關優惠政策,實行領導、政策、資金傾斜,鼓勵農民放心、放手發展個體私營經濟。目前,全鎮個體私營業戶已發展到224家,其中私營企業19家,投資百萬以上企業6處,從業人員已達3000多人,有利地促進了全鎮經濟的快速發展。

1986年,有文化站、廣播放大站各1處。1989年,投資70萬元建起電視差轉檯1處,可收看亞洲二號衛星電視頻道的電視節目。到1997年,全鎮陸續建起村級文化大院53處。每年的元宵節舉辦花燈展、踩高蹺、玩旱船等藝術活動。逢重大節日舉辦豐富多彩的文藝節目表演。1997年,全鎮放映電影近500場次。馬山鎮衛生院是集預防、醫療、保健為一體的綜合性醫院。1986年,鎮衛生院佔地1.07公頃,建築面積2536平方米,設有內、外、婦等25個科室,醫務人員43人。全鎮53個行政村均建有衛生室,其中甲級衛生室佔66%,共有56名鄉村醫生。1992年7月,提前8年實現“人人享有初級衛生保健”的目標並通過了省級驗收。是年9月,投資40萬元建成新門診樓,建築面積1100平方米。1994年8月,恢複合作醫療制度。1994年12月,鎮衛生院通過達標驗收,達到乙等一級衛生院標準。1996年5月,實施鎮村衛生一體化,建成“三制五統一”的15處中心衛生室,衛生室甲級率達到100%。是年,與省千佛山醫院聯合開辦專家門診,實施疝氣、子宮腫瘤、甲狀腺腫瘤切除等手術42例,手術成功率達100%。全鎮健康教育普及率達到95%以上,保障了婦幼保健及兒童免疫。12年來,鎮衛生院先後購置了X光機、萬能手術床、洗胃機、無影燈和救護車等醫療設備,固定資產增加到112萬元。1997年,鎮衛生院科室增至35個,床位增至29張,醫務人員增至40人,全年門診量2.69萬人次,年收入增至60萬元,比1986年增長750%。是年,全鎮有計劃生育服務站(室)54處,人口學校54所,計劃生育協會55個,協會會員4888人。1996年,被評為濟南市計劃生育工作“三為主”先進鄉鎮。1986~1997年先後7次獲市級表彰,連續12年獲得全縣計劃生育綜合評比一等獎。

馬山東麓開闊的斜坡上,由百萬株松柏組成的“毛主席萬歲”五個大字。每個字長235.2米,寬142.6米,五個大字共佔地276.9畝。它們是1959年3月由馬山當地數萬名工、農、兵、學、商所栽植,是那個特定歷史時代的產物。2001年8月,世界基尼斯大全上海總部經審核后,正式宣布這五個大字為植物標語“世界之最”。2002年3月,當地政府籌資在山腳下修建了一座觀山亭,亭內立碑以示標誌和說明,亭柱上有篆體匾額“觀山亭”和“南魯北齊一山似駿馬奔騰,東岱西河長城如卧龍盤踞”的豎聯。

龍象山:海拔422米,東與五峰山、南與馬山相望,在古代曾為一處山寨,寨牆、寨門、三宮殿、觀音閣等遺跡尚存,民間有許多美麗而神奇的傳說。目前已建起三個觀賞亭,鋪設了登山台階,硬化了環山旅遊路;對上泉進行了改造,泉水清澈見底,讓人留連忘返。

豐施候廟:豐施候殿是馬山的主體建築之一,此殿始建年代不詳,內塑馬山聖母神像,是馬山一帶的地方神。據山頂碑文資料記載,應早於元代,現保存完好的元代碑文為“重修豐施候廟”碑記佐證。傳說中此廟為春秋戰國時,某將軍奉旨東征被困於馬山腳下,得一老婦人食水相濟而獲救,朝拜時覺得馬山聖母塑像與老婦相似,隨回朝稟報皇上。皇上即封馬山聖母為豐施候,並撥款重修殿堂,再塑金身。

印台山:在馬山主峰西天門下有一巨石,狀似印台,又似官帽,人們稱此為印台山。傳說這就是當年鬼谷先生送學生孫臏、龐涓下山時贈別之地,也因此賦予了印台山靈氣。凡到馬山燒香拜佛、求取功名、旅遊觀光的人無不來摸一摸這印台山,沾沾這印台山的光。現在民間流傳著這樣的故事,馬山是個地靈人傑、人才輩出的風水寶地,僅革命戰爭年代馬山就有二十多位在省廳級重要崗位上任職,現在就更多了,經多年印證,誠心誠意來馬山求籤許願的,莫不有求必應。

印台山 |  印台山 |

印台山 |  印台山 |

蛤蚌洞:蛤蚌洞,其洞口形似蛤蚌而得名,又像兩個親密的戀人在接吻,所以也稱情侶洞。洞口雖然小了點,可洞裡邊很寬闊,大約走一支煙的功夫,裡面又變小了,只能容下一個人趴著往裡去。最裡邊向下有一口深井,扔一塊石頭試試井深,一個時辰后才能聽到迴音。這洞內井水與北邊六里地以外的二朗山的泉眼相通,如果在洞內水井裡撒一把麥糠,第二天就會漂浮在二朗山下水庫的水面上。聽老人們講,上個世紀七十年代,省里來過地質勘察隊,後來,聽人說馬山有大蟒,就藏在這蛤蚌洞內,人們就再也不敢到洞里去了。

鷹嘴峰

徠馬山古迹:馬山上有春秋以來歷代古建築豐施侯廟、玉皇殿、碧霞元君祠、後土殿、馬山聖母影堂等。古代宗教文化發達,其主神為隔馬神君。唐僖宗中和二年(882年),國子祭酒兼御史大夫李公瞻,在馬山構築隔馬神君廟,祀齊國大夫殖綽和郭最。宋時封豐施侯。故馬山主神廟或稱豐施侯廟、隔馬豐施侯廟。該廟在宋大觀三年(1109年)、元至元三年(1266年)、延佑六年(1319年)、明弘治十年(1497年)、萬曆八年(1580年)、清乾隆三年(1738年)多次重建和維修。金元以來,為全真教盛地,道教名山。據康熙《長清縣誌》及山巔萬曆碑刻載,馬山是戰國鬼谷子隱居之山,有鬼谷洞。馬山西麓的學城,是戰國兵家孫臏、龐涓,縱橫家蘇秦、張儀從師鬼谷子之所。

2003年6月,馬山景區被命名為市級森林公園,每年到公園遊覽者達數萬人。馬山山麓農業綜合開發區也逐步發展成為旅遊觀光生態園。

奶奶廟,與馬山相對而望,坐東面西。今馬山山坡林間,遍布一種宛如烙熟的饒餅樣的石頭,扁圓形,深褐色,面光滑,文脈十分豐富,頗有收藏和觀賞價值。民間傳說,古代有個大將奉命東征,來到馬山腳下,被敵軍人圍困,兵將已又渴又餓,精疲力盡。無計可施之際,將軍抽出寶劍就要自殺。這時有個挎籃子、提瓦罐的老嬤嬤從山上下來說:“將軍不能尋短見啊,你還要為國家做大事呢。俺給大夥送點兒乾糧、飯湯充充饑吧!”老嬤嬤分開了燒餅,一人一個,一匹馬兩個。只見她從籃子里一個勁兒往外拿,裡邊的燒餅並不見少,飯湯即喝即有。將軍正想致謝,老嬤嬤已不見蹤影。只見山坡到處是燒餅,拿起來再吃,都變成燒餅樣的石頭了,放瓦罐的地方有一窪水,成為後來的“飯湯泉”。兵將們吃飽喝足,個個來了精神,像猛虎一樣衝殺出來,敵人四下逃竄。仗打完了,將軍到山頂奶奶廟休息,抬頭一看奶奶塑像,與送燒餅的老嬤嬤一模一樣。將軍回朝後稟報皇上,皇上詔刻封馬山奶奶為豐施侯,為她修廟塑像。傳說今山頂石碑尚有記載。

舊時馬山奶奶廟香火極盛,三月三日廟會期間,信眾來自方圓百里之內,當地素有“千里泰山、百里馬山”之說。山會戲曲表演一連進行6天,戲場設在官園子里,由11村莊香會輪流坐莊,出錢雇戲班子演出。舊時有“十一庄會首到一處,商商量量把戲雇”一說。戲班、舞獅、舞龍、跑旱船、踩高蹺、扭秧歌、打腰鼓、扮神像、二人摔跤等民間表演藝術豐富多彩。1980年代始,每年農曆三月三恢復了傳統廟會,會期6天,每屆山會都有多達數十萬人次參加。

“毛主席萬歲”巨幅植物標語

由百萬株柏樹栽植而成的“毛主席萬歲”巨幅植物標語位於馬山東側35°至60°開闊的斜坡上,平均每字長235.2米,寬142.6米,南北總長764.8米,總佔地面積達184584.9平方米(摺合276.9畝)。近觀蒼松翠柏,青山掩映;遠望字體蒼勁,氣勢恢宏。

毛主席萬歲植物標語

經過一系列的準備工作,1959年的農曆3月底,組織公社53個村的村民和工、農、商、學、兵各階層人員二萬餘人上山栽樹,調集了馬山公社苗圃和五峰公社林場的百萬餘株側柏樹苗。據當年參加過植樹的老同志介紹:除老人和小孩以外,能動的全部都上了山,有很多人是自發去的,因為當時在人們的心目中,共產黨的恩情比天高、比海深,能夠上山親自栽上幾棵樹是對共產黨恩情的最好報答。

植樹那天,天上碧空萬里,地上紅旗招展,鑼鼓喧天,人群布滿山坡,按預先分工,兩人一組,一字一群,爭先恐後,熱火朝天的幹起來。運樹苗的隊伍排成了長龍,山腳下埋鍋做飯,炊煙裊裊。此起彼伏的口號聲,響徹馬山大地,傳出十數里。僅僅用了一天的時間,百萬株樹苗全部栽完,“毛主席萬歲”五個松柏組成的巨型大字巍然鑲嵌在馬山上。

“毛主席萬歲”五個松柏大字,長在了馬山山坡上,也留在馬山人民的心裡。如果說這項綠化工程是政府的組織,領導的智慧,群眾的心愿,是在特定的歷史條件下的一大傑作,而後來衍發的種種事件,又帶有一定的與自然挈合的神秘色彩。

栽樹的目的當然是要保證樹的成活率,數百萬棵柏樹栽在35至60°的斜坡上,澆水是不可能辦到的,栽樹的那幾天,天空出奇的晴朗,正當人們擔心的時候,兩天後,天空突然飄來了幾塊雲彩,淅淅瀝瀝的下起了小雨,雨後人們到山上去看,百萬樹苗竟一棵也沒有枯萎。

60年代中期,上級有關部門指示:清除建在路邊的毛主席的語錄牌、畫像、雕塑。馬山公社院里毛主席的畫像牌坊和山上的“毛主席萬歲”標語也在清理之列。縣委專門派工作組到馬山來限期清理。這個任務落在了當時任文教助理員的李祥雲同志身上,在當時的政治形勢下,上級的命令要無條件的執行。公社院里的主席牌坊很快被清理了,但山上的樹“清理”起來很不容易,把樹砍掉無疑是“最好”的辦法,但要背上砍伐樹木、破壞綠化的“罪名”,雖然不違背“上級”的指示,伐樹卻從人們的心理上接受不了,李祥雲同志考慮了好幾天,想了很多的辦法,最後他提議:不砍樹也能解決問題。等到明年春天,用樹把“毛主席萬歲”的字空補起來,讓人們看不出字跡就行了,這個辦法得到了工作組的認可。後來樹雖沒栽成,但“毛主席萬歲”免遭了一次浩劫。“上級”的命令雖然要執行,但執行者的智慧卻有意無意的發揮了作用,有時連當事者也說不清。

為了更好地保護和開發這筆寶貴財富,2001年5月中旬,馬山鎮正式向世界基尼斯大全上海總部提出申請,經上海總部審核批准後於8月中旬正式命名為“植物標語‘中國之最’”。並在山下建立碑亭以示紀念。

馬山名貴中藥材

馬山鎮是名貴中藥材栝蔞的原產地,野生靈芝、山參、金銀花、柴胡、遠志遍布全境。

馬山農產品

馬山農產品品種眾多,種植面積廣。以雪桃、板栗、核桃、玉杏最為出名。馬山雪桃屬桃中的晚熟品種,每年的中秋節前後上市,具有色艷、味美、形端的特點。

礦產資源豐富

馬山鎮礦產資源豐富,鉀長石、鐵礦石、花崗石、木魚石等儲量豐富,品種多、質量優,素有“建材之鄉”的美稱。

馬山特色村莊

北李

位於郭庄北1.25公里處,鷹嘴子山東腳下,北近小崔庄,205戶,797人,耕地1016畝。

據傳,元至正間(1341-1368),李氏由山西洪洞縣遷來建村,命名李家莊。清道光版《長清縣誌.地輿志》載:“南倉.馬南保李家莊”。1952年為區別村南李家莊,更名北李庄。

本村近幾年來,大力發展種植業,本著走出去,請進來的原則,引進了中華聖桃。現已成為長清區名優特產品。

北站

位於鎮政府南6.1公里處,東鄰王家莊,方形聚落,250戶,997人,耕地1715畝,104省道經村西。

該村是個古老村莊,以地處肥城縣城北,又是古驛站地,命名北站。《尹氏族譜》載,明崇禎間(1628—1644),尹氏八世祖進財,由肥城縣蔡村遷居此地。以村中故有聖佛寺,更名聖佛站。清道光版《長清縣誌·地輿志》載:“南倉·馬南保聖佛站。”清朝末年名神佛站。民國間複名北站。

崮頭

位於鎮政府北4公里處,崮頭水庫北岸,東距漩庄0.5公里。方形聚落,東西向街2條。1984年改崮頭大隊建崮頭村民委員會,489戶,1937人,耕地1884畝。農曆逢五、十日集,馬雙路經村北。

明洪武間(1368—1398)趙氏、高氏相繼遷來該村南北定居,名趙家行、高家行。清道光版《長清縣誌·地輿志》載:“南倉·馬南保趙家行、高家行。”後來,合為一村,以村處山頂凹平的鷹嘴子山北腳下,命名崮頭街,今名崮頭。該村連續兩年被區委評為納稅先進村。

常住人口31321人(2017年)。

(第五次人口普查數據)

| 總人口 | 30744 |

| 男 | 15501 |

| 女 | 15243 |

| 家庭戶戶數 | 9328 |

| 家庭戶總人口(總) | 30132 |

| 家庭戶男 | 15133 |

| 家庭戶女 | 14999 |

| 0-14歲(總) | 6081 |

| 0-14歲男 | 3145 |

| 0-14歲女 | 2936 |

| 15-64歲(總) | 21735 |

| 15-64歲男 | 11075 |

| 15-64歲女 | 10660 |

| 65歲及以上(總) | 2928 |

| 65歲及以上男 | 1281 |

| 65歲及以上女 | 1647 |

| 戶口本地住在本地 | 30320 |

2020年7月,獲得2017-2019周期國家衛生鄉鎮榮譽稱號。