禪悅寺

千年古剎

禪悅寺位於河姆渡遺址西南十多里的禪余山南麓車廄嶴,佔地兩千餘平方米,建於五代,後晉天福元年(936)敕賜“禪悅寺”額。

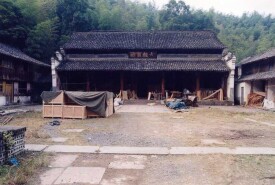

禪悅寺曾三毀四建,最後一次改建於清光緒三年(1877)。現存高大恢宏的大殿,面闊20.1米,分五間,進深13.9米,明、次間梁架為五架梁前後單步雙步。

清朝釋實振單于山晚眺詩:“谷口回看落實曛,歸鴻陣陣各成群,溪東雲雨溪西合,寺里鐘聲寺外聞,冥冥雨過萬山青。”

禪悅寺

在禪悅寺旁有一座山稱單于山,據光緒慈溪縣誌稱:縣西南四十里,成化府志,按天啟志作五十里,稱單于山又名禪余山,有佛廬。嘉靖府志稱:東北有越王寨。

另據慈溪縣誌記載:此地有名泉三處。縣西南單于山下左右夾寺泉竅通山腹水飲數百人,旱則水洪泉有元蛑幽悶罕見,清朝乾隆十四年四月忽見蟬於穴門即潛不見,至五月發洪。(單於寺志)載:清朝釋實振三泉記略:“禪于山土薄多石,出土石堅,未出石脆,土名豆餅石,山末有禪悅寺,左有泉深丈余,僧汲供飲故名香積泉,右有泉深不數尺,僧汲煎茶故名煮茗泉;遇霖不溢,遇旱不涸,僧木居涌咒山下又得一小穴穴時遷移或正或側不可鑿渠,鑿則停矣,如獅乳,故名滴乳泉。”

古時禪悅寺香火旺盛,寺僧多時數百名,少時幾十名,是車廄嶴內規模較大的寺廟,現存正殿一座,兩邊有廂房,寺內新修佛像十餘尊,期待重新開發。

離寺二里余有龍潭,又稱窄坑龍潭或發霧潭,意為潭水蒸發霧蒙迷茫,頗似仙境。潭水順山勢下流,從野嶺落下,形成瀑布,蔚為壯觀。據《禪悅寺志》載,古時龍潭分三泉,左泉深丈余,供寺內和尚汲水廚炊,因名香積泉。右泉深不數尺,是寺內煎茶用水,故名煮茗泉。還有一泉從石縫小穴滲出,終年涓滴流繼,泉眼經常轉移,或左或右,不可捉摸,如鑿渠引流,泉水則渟,猶如母獅的乳汁,不可多得,故名滴乳泉。

禪悅寺

禪悅寺於2001年5月18日由餘姚市人民政府公布為市級文物保護單位。