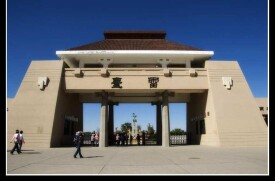

雷台漢墓

全國重點文物保護單位

雷台漢墓,位於甘肅省武威市涼州區北關中路272號,約建於東漢晚期,因出土中國旅遊標誌馬踏飛燕聞名。

徠雷台漢墓為大型磚石墓葬,三座墓葬均建於夯土築成的土台(雷台)下。1號墓為夫妻合葬墓,規格較高。其墓門向東,由長斜坡墓道、甬道、前室(附左、右耳室)、中室(附右耳室)、后室組成。有正寢便殿,便殿是正寢的附屬建築。墓門上方有磚雕門闕一座,墓室總長19.34米,條磚砌築,覆斗頂,藻井方磚繪大型蓮花圖案。2號墓形制與1號墓相似,只是規模不及,且無耳室。

1983年,被公布為甘肅省重點文物保護單位;2001年,被中華人民共和國國務院公布為第五批全國重點文物保護單位。

雷台是古代祭祀雷神的地方,為前涼(301年─375年)國王張茂所築靈鈞台,因在10米高的夯土堆上建有明代天順年間的雷祖觀而得名。

雷台漢墓約建於東漢晚期,據馬俑胸前銘文記載,此系“守張掖長張君”之墓,約在186—219年之間。

1969年,武威當地農民在挖戰備地道時,在雷台下發現了一座東漢晚期的大型磚室墓。

1983年,被公布為甘肅省重點文物保護單位。

2001年,被國務院公布為第五批全國重點文物保護單位。

雷台漢墓景觀

1969年,當地農民在挖戰備地道時,在雷台下發現了一座東漢晚期的大型磚室墓。據馬俑胸前銘文記載,此系“守張掖長張君”之墓。墓分前、中、后三室。前室附有左右耳室,中室附右耳室。墓門向東,墓后完至墓門長19.34米。此墓雖遭多次盜掘,但遺存尚多,是一座“豐富的地下博物館”。墓內出土有金、銀、銅、鐵、玉、骨、石、陶器共22l件。其中有鑄造精緻的銅車馬武士儀仗俑99件,特別值得一提的是引人注目的銅奔馬。

雷台漢墓為大型磚石墓葬,三座墓葬均建於夯土築成的土台(雷台)下。

1號墓為夫妻合葬墓,規格較高。其墓門向東,由長斜坡墓道、甬道、前室(附左、右耳室)、中室(附右耳室)、后室組成。有正寢便殿,便殿是正寢的附屬建築。墓門上方有磚雕門闕一座,墓室總長19.34米,條磚砌築,覆斗頂,藻井方磚繪大型蓮花圖案。2號墓形制與1號墓相似,只是規模不及1號墓,且無耳室。

武威雷台漢文化博物館是一座集文物保護、展示、徵集、考古、收藏、研究、教育於一體,充分展示武威漢代歷史文化的專題博物館。

館內設有“天馬西來”陳列展覽。觀眾不僅可以近距離觀賞文物,還可掃碼觀看文物三維立體模型,感受實物展出、視頻展示、數字漢墓展示、數字導覽、語音講解等文物數字化展示方式。

綜述

雷台漢墓出土有金、銀、銅、鐵、玉、骨、漆、石、陶等文物230多件,古錢幣3萬餘枚。其中銅器127件(部分有銘文),鑄造最為精緻的是銅車馬儀仗隊,儀仗俑99件,而工藝水平最高的是一匹銅奔馬。

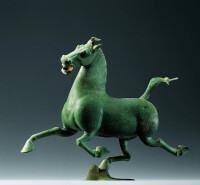

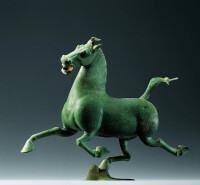

銅奔馬

銅奔馬,又稱“馬踏飛燕”,高34.5厘米,長40.5厘米,後腿右足踩一飛鳥,三足騰空,長尾翹舉,1969年10月出土於甘肅武威雷台漢墓,收藏於甘肅省博物館。

銅奔馬,一蹄著燕,三足凌空,昂首舉尾,呈飛奔狀。體型矯健,氣韻生動,神形兼備,是現實和想象的完美結合。把奔馬的一足擺在了一隻飛燕身上,讓飛燕探首回顧,收足展翅,彷彿是凌空賓士的駿馬超過了流星般急翔的飛燕。使人感到風馳電掣,瞬間千里的動感,“天馬行空”,勢不可擋的氣勢。創 作者奇妙而和諧地排除了地面和空間障礙,解決了造型藝術中重量和速度、想象和現實之間的矛盾,同時又科學地達到了平衡穩定的效果,完美地塑造了一個凌空飛馳的奔馬形象。

作者奇妙而和諧地排除了地面和空間障礙,解決了造型藝術中重量和速度、想象和現實之間的矛盾,同時又科學地達到了平衡穩定的效果,完美地塑造了一個凌空飛馳的奔馬形象。

武威雷台漢墓出土的銅奔馬

1971年9月,郭沫若先生陪同柬埔寨王國民族團結政府賓努首相在甘肅省博物館參觀時發現銅奔馬,稱其為“馬踏飛燕”。1983年10月,“馬踏飛燕”被國家旅遊局確定為中國旅遊標誌;1985年,武威市將“馬踏飛燕”定為象徵武威騰飛的城標;1986年,定為國寶級文物。

漢代古井

古井,位於雷台東南角,距墓道入口2米處,貫穿了整個夯土層,與墓道相鄰,一直修到古墓中。古井深12.8米,是用典型的漢代古薄磚砌成。底部以“人字形”方式砌成,在我國考古中也不多見。據考證這口古井到上世紀90年代中期才逐漸乾涸。

這是一口用磚堆砌而成的井,磚與磚之間沒有使用任何粘合材料,井壁的磚大部分已經嚴重風化,只有井底的部分壁磚仍保存良好。經過測繪,工作人員發現它並不是一口垂直的井,開口處直徑0.95米,井底直徑0.86米,而井中部的直徑達1.15米,古井整體呈腰鼓狀。

漢代古井

雷台漢墓景觀(二)

雷台漢墓

馬踏飛燕

銅奔馬又稱“馬超龍雀”,呈發綠古銅色,馬高34.5厘米,長45厘米,重7.15公斤,馬呈飛奔狀,三足騰空,昂首揚尾,右後足下踏一展翅奮飛回首驚視的“風神鳥”龍雀,改變了傳統天馬的造型手法,又符合力學平衡原理,蘊含豐富的天馬文化內涵,鑄造技巧精湛,堪稱青銅藝術之極品。

漢代古井

曾出土“馬踏飛燕”的武威雷台漢墓里的一口漢代古井長期以來吸引著遊客的眼球,此井居然“見錢眼開”:能將扔進井裡的錢幣神奇地放大。古墓里的古井有何作用呢?據專家介紹,墓室主人在墓道中鑿井,寓意著富有和尊貴。

古井位於雷台東南角,距墓道入口2米處,貫穿了整個夯土層,與墓道相鄰,一直修到古墓中。古井深12.8米,是用典型的漢代古薄磚砌成。底部以“人字形”方式砌成,在我國考古中也不多見。據考證這口古井到上世紀90年代中期才逐漸乾涸。

這是一口用磚堆砌而成的井,磚與磚之間沒有使用任何粘合材料,經歷了1000多年的歷史,井壁的磚大部分已經嚴重風化,只有井底的部分壁磚仍保存良好。經過測繪,工作人員發現它並不是一口垂直的井,開口處直徑0.95米,井底直徑0.86米,而井中部的直徑達1.15米,古井整體呈腰鼓狀。

雷台湖

雷台旁側的雷台湖,在乾涸20多年後,又自然復甦,重放光彩。泉水叮咚,碧波粼粼.溪流潺潺。四周綠茵滿地,柳楊婆娑。天地之造化加上武威人民的辛勤建設,使雷台這個銅奔馬的出土地舊貌新顏交相輝映,引得大批中外學者、遊客流連忘返。

涼州鐵騎方陣圖冊(劉斌元制)

據《漢書》載,西漢武帝為了遠征匈奴,開拓疆土,派貳師將軍李廣利發兵西域,進行了長達4年的戰爭。太初四年(前101)從大宛國引進大宛馬,武帝非常愛惜,賜名為“天馬”。據傳說,這種馬流的汗為紅色,像鮮血一樣,所以人稱“汗血馬”。武威因“涼州畜牧甲天下”成了良馬的交易、繁殖基地。後人有“涼州大馬,橫行天下”之說。因此,在武威發現表現“天馬行空”的銅奔馬,並非偶然。

雷台漢墓(劉斌元制)

雷台漢墓

雷台

雷台,是古代祭祀雷神的地方,為前涼(301年─375年)國王張茂所築靈鈞台。因在一10米高的夯土堆上建有明代天順年間的雷祖觀而得名,數百年來香火不絕。

據馬俑胸前銘文記載,武威雷台漢墓系“守張掖長張君”之墓,約在186—219年之間。

1983年,雷台漢墓被公布為甘肅省重點文物保護單位。

2001年6月25日,雷台漢墓被中華人民共和國國務院公布為第五批全國重點文物保護單位。

2020年9月,雷台漢墓墓室內部搶險加固工程已完成。

地理位置

雷台漢墓位於甘肅省武威市涼州區北關中路257號。

開放時間

每周二至周日9:00—17:00(16:40后停止入館),每周一閉館(國家法定節假日除外)。

開放範圍

1.雷台漢文化博物館露天部分;

2.雷台漢墓(雷台一號漢墓);

3.《涼州詞》專題陳列館。

預約限流

疫情防控期間,採取“錯峰、預約、限流(我館最大承載量的30%)”的開放服務原則,具體措施如下:

1.僅接受個人電話預約,並只提供當天或第二天預約服務,每日限額3000人,瞬時流量不超過600人。

2.觀眾可在前一天或當天提前通過電話預約參觀,預約時說明參觀人數、參觀時間,預約成功的觀眾請務必於預約時段前來參觀,並隨身帶好身份證。預約時間:9:00—17:00。

3.疫情期間,如館內參觀人員密度較大時,將根據實際情況採取控制入館速度等措施限制人流量,如造成不便,敬請諒解。

4.暫停團隊接待。

注意事項

1.觀眾請主動配合工作人員進行體溫測量、信息登記等工作。健康碼顯示為綠色、體溫不超過37.3℃的觀眾方可入館參觀。

2.參觀期間,觀眾必須全程佩戴口罩,排隊和參觀時請保持1.5米以上距離,減少近距離交流,請勿在館內聚集、飲食、觸摸展品及展櫃。

3.建議參觀總時間不超過2小時,以免造成封閉場所人員聚集。

4.疫情期間,本館暫停人工講解服務,觀眾可通過微信公眾號或小程序,在線收聽語音講解。

5.參觀過程中,如遇到特殊情況或有任何身體不適,請第一時間向本館工作人員反映,並配合做好相關處理工作。

門票價格

45元/人

交通信息

在武威市內乘武威公交1、2、6、7、9、101路公交到達。

交通信息

市內乘公交6路、7路到雀兒架站下;1路、9路、101路到雷台什字站下可到。