共找到2條詞條名為臨水鎮的結果 展開

- 河北邯鄲市峰峰礦區下轄鎮

- 安徽省霍邱縣臨水鎮

臨水鎮

安徽省霍邱縣臨水鎮

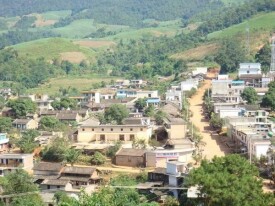

臨水鎮位於安徽省六安市霍邱縣西北,坐落於大別山余脈古壁山下,瀕臨淮河,兩省三縣的結合點,西部與沿淮重鎮三河尖鎮接壤,北部與阜陽市隔河相望。全鎮下轄16個行政村、138個村民組和1個街道,淮河從臨水鎮流經皖西。臨水鎮山水環繞,歷史悠久、景觀秀麗,就像皖西淮河岸邊的一顆明珠,古老,秀美,聞名。2017年,臨水鎮行政區域面積8811公頃,常住人口65807人。

臨水鎮古稱為陽泉。早在西漢時期,就在此建立了陽泉縣。據清同治八年《霍邱縣誌》記載:“因‘城在古泉水之南,故名陽泉。’”武帝元狩二年(公元前121年)封淮南康王幼子劉慶為六安王。《漢書·地理志》記載:“六安國,縣五,蓼、安豐、安風、陽泉、雩婁。”《江南通志》記載:“陽泉縣,魏時廢。”南北朝梁普通七年,於陽泉古城內立決口縣【古決水(今史河)入淮之口】。大通三年,改為臨水縣。臨水之地名始於此。《太平寰宇記》記載:“南北朝時,梁武帝北伐中原,認為此處為長淮要衝,宜駐軍屯糧,把其改設為決口縣。因為地理位置較好,當時此處的航運業比較發達,河內航舵迷津,檣桅如林。便利的交通帶來商業的繁榮,鄂豫蘇皖的大賈鉅賈多雲集於此交易。”

唐時期,統治者加強了對此地的重視與開發,太宗皇帝指派大將尉遲敬德駐守過此地,並專任梁武帝時建立的廟宇----圓覺寺的監修。北宋大將狄青為鎮壓山東王倫、張海等農民起義軍,曾長期在臨水陳村駐守,並建造狄青幕府。

隨著社會變革,民國34年(1945年)撤區並鄉時,臨水併入三河尖鎮(時三河尖鎮隸屬霍邱縣)。民國36年(1947年)冬,建立三河尖聯防區,臨水又恢復了原建制,設為臨水鄉,直到民國38年(1949年)三河尖撤併。1956年霍邱縣對區、鄉進行一次較大撤併,臨水被設為周集區臨水鄉。1958年臨水又改為臨水公社,1968年10月又和蔣集、朱港並為黃崗公社。1972年1月至12月恢復區委建制,實行黨委一元化領導(不設區政府),臨水並為馮井公社。1973年1月各區大公社相繼分開,恢復小公社,於是就成立了臨水公社。1983年3月公社體制改革,政社分開,11月25日全縣公社改為鄉,臨水設立鄉人民政府。1986年撤臨水鄉建臨水鎮。1992年撤區並鄉時,由原臨水鎮、李集鄉合併為現臨水鎮至今。

臨水鎮轄臨水、小店、吳台、三郢、司圩、關廟、李樓、侯郢、陳村、趙台、王崗、老郢、張郢、傅台、劉園、張廟、獅子口、魏崗、洪圩、張樓、潘庄、何廟、李圩23個村委會。

臨水鎮位於安徽省六安市霍邱縣西北,坐落於古壁山下,瀕臨淮河,兩省三縣的結合點,西部與沿淮重鎮三河尖鎮接壤,北部與阜陽市隔河相望。

臨水鎮屬北亞熱帶,在中國東部季風區內,氣候溫暖,雨量適中,光照充足,雨熱同季,無霜期較長,四季分明。冬夏兩季,均在120天左右,春秋兩季各在60天左右。同時,天氣多變,降水量年際與月際之間變化較大,容易形成旱澇災害。歷年常見旱澇同年。

臨水鎮植被多為人工栽培或次生。鎮內高崗上非耕地灌木叢中有映山紅、酸棗、棠棣、杓杞、黃荊條等。常見的草類有白茅草、狗尾草、蟋蟀草、山藥、半夏、狼毒、石蒜等。人工栽培的喬木有馬尾松、杉木、麻栗、栓皮櫟、青崗栗、板栗、楓楊、油桐、漆樹、茶樹、梧桐、椿、榆、楝、楸、梓、楊、槐、柳、桃、李、杏、梅、梨、蘋果、石榴、柿以及毛竹、剛竹、元竹等。灌木有紫穗槐、冬青、女貞等。低洼處有河柳、杞柳、荊條、荻柴、蘆葦等。耕地上的自然植被,雜草有蒲公英、小薊、牽牛子、車前草、蒼耳、野荸薺、剪子股、看麥娘、野苜蓿、辣蓼草、茼蒿、王不留行、三棱草、稗草、牛毛氈、席草等。

鎮內擁有豐富的鐵砂和黃沙資源,鐵砂資源的開發利用,已由鎮政府出面與淮南的客商在商洽中;黃沙資源的開發利用,通過近幾年的規範管理,已經形成規模,成為周邊縣鄉城市建設的重要原料基地。

2017年,臨水鎮常住人口65807人。

改革開放以來,臨水鎮近年的經濟、社會事業發展速度明顯加快。一是工業經濟發展迅速。經過多年的精心打造、聚力發展,銘刻著臨水印記的杞柳編織和白酒釀造迅速發展為全鎮的支柱產業。現已是“杞柳編織,縱橫全球獲效益;白酒釀造,香飄萬家贏口碑”。二是基礎設施穩步推進,社會事業和諧發展。道路、水利設施不斷完善;集鎮規模實現擴張。文化教育事業健康發展,實現了有線電視村村通。教育事業也得到了較大發展,基礎教育進一步加強,師資力量進一步加強。新建了臨水鎮衛生院,設備、醫務人員齊全,村村設有衛生室,農村新型合作醫療如火如荼開展。

做為農業大鎮,臨水鎮是萬畝優質糧油生產基地。臨水大蔥連片栽植,集中外運,以“豬—魚—林”為模式的生態農業發展迅速。做為工業強鎮,臨水鎮招商引資、工業發展碩果累累。經過多年的精心打造,聚力發展,銘刻著臨水印記的白酒釀造和杞柳編製成為該鎮兩大支柱產業。因為地處大別山脈,淮河之濱,擁有豐富優質的地下資源,是釀酒的好原料,所以自古就有釀製白酒的習慣,更有“飛鳥聞之化為鳳,游魚喝了變成龍”的動人傳說。

稻、小麥、雜糧、特色農業有杞柳、花生、蔬菜、境內在臨水山頂上,有始建於明洪武24年(公元1391)圓覺寺(又名西大寺),院內有寺僧栽種的古銀杏樹,是本縣重點文物保護單位。

2010年,臨水鎮實現農林牧漁業總產值18825萬元。農民人均純收入505l元,同比增長31.6l%。創規模工業總產值113784萬元,同比增長55.5%;實現財政收入1453.8萬元,同比增長3.65%:稅收收入1099.5萬元;固定資產投資額10480萬元,同比增長82.9%;招商引資額3520萬元。同比增長175%。

2010年。臨水鎮被縣委、縣政府授予“鄉鎮領導班子工作實績綜合考核三等獎”、“發展民營經濟先進鄉鎮”、“發展糧食生產先進鄉鎮”殊榮。臨水鎮張樓村被縣委、縣政府授予“計劃生育工作先進集體”光榮稱號。

【農業經濟】臨水鎮自然資源較為豐富。境內有一條泉河,河底有黃砂、鐵砂、長年供農民撈砂致富。王崗湖、侯郢圩是本鎮水稻主產基地,小店圩是玉米、花生、杞柳的主產區。2010年鎮領導高度重視農業生產,重點狠抓老宅基地復墾工作。擴大耕地面積236畝。全鎮全年農作物播種總面積11’7600畝。總產量59559噸。同比增長3.04%;其中水稻栽插面積58395畝,總產值35589噸:小麥播種面積5640畝,總產值23970噸;杞柳[白條]21800噸。全鎮畜牧業生產槽頭興旺。年出欄生豬31000頭,牛3620頭。山羊12010隻。年出欄雞5.2萬隻,鴨ll萬隻,鵝4.1萬隻。禽蛋總產量2610噸;肉類總產量4320噸,同比增長3.57%。水產品產量2141噸,同比增長1.95%。全年農業收入6515萬元。林業收入1165萬元。牧業收入6230萬元。漁業收人1650萬元。服務業收入265萬元。外出務工經商人員11328人。農民純收人增加31.61%。

【工業發展迅速】臨水鎮屬全省100個產業集群專業鎮之一。2010年,臨水鎮工業集中區已建成,位於鎮政府北側。總規劃建築面積5000畝,現已完成投資建設1000畝。水、電、路、通訊、寬頻、有限電視六通一平。已入住企業4家,簽約準備入住企業4家。霍邱縣興業家私有限公司,現有員工160人,總經理馬家義與香港利源有限公司合資,總投資1500萬元,主要經營桌、椅、床墊生產、銷售業務。當年達產後,創產值6000萬元,營業收入5600萬元,繳納利稅1200萬元。投資2000萬元,建設臨水自來水廠。建成后可供4個鄉鎮居民和礦區職工用上放心水。截止2010年底,臨水鎮已與明鑫實業有限公司,深圳明鑫有限公司,華安達彩印廠,臨水就業有限公司,香港廣元雨傘廠,北京水浮動力機廠等6家企業達成意向投資協議。

全鎮現有初級中學2所,在校中學生1486人,在職教師120人。村級小學18所。在校小學生3016人,在職教師152人。

臨水鎮古稱“陽泉”,因漢朝時在此設“陽泉郡”而得名。《中國古今地名大辭典》里記載;“陽泉縣,漢置,南朝宋時廢”。《太平環宇記》曰:“南北朝時,梁武帝設決口縣,后改為臨水縣。當時臨水縣航運業發達,河內航舵迷津,檣桅如林。便利的交通帶來商業的繁榮,鄂豫蘇皖的大賈鉅賈多雲集於此交易”。

臨水酒產自有千年酒鄉之稱的霍邱臨水古鎮。臨水地區釀酒始於唐、顯於明、興於清,一直延續至今。唐貞觀年間,臨水就有“酒坊數十處,居民愈千戶”。而“臨水玉泉”的取名,則有一個美麗的傳說。臨水地區柳編工藝產品業十分有特色。

臨水鎮自古就有一庵一坊二寺三閣九廟之說。一庵是指地藏庵,一坊是指節婦寧氏牌坊,二寺是指圓覺寺和千佛寺,三閣是指文昌閣、魁星閣和建星閣,九廟包括東嶽廟、祖師廟、城隍廟、關帝廟、三官廟、龍王廟、火神廟、財神廟、華佗廟。

這一庵、一坊、二寺、三閣、九廟、都有傳奇的故事。

圓覺寺,又名西大寺,坐落於古壁山西端的西山頂,它始建於南北朝梁武帝時,唐朝貞觀年間重修,太宗皇帝曾任命大將尉遲敬德監修。現今臨水糧站的大倉(原圓覺寺的大雄寶殿)正脊檁上仍寫有“敬德重建”四個大字。明朝洪武二十五年(公元1392年),朱元璋欽命欽差黎大人、內史梁丙進督修圓覺寺。從動意設計,批撥錢物,選派僧員,調配工匠畫師,雕塑佛像等等,統統經大明皇帝下旨,由朝廷直接掌管,並欽定圓覺寺為鳳陽皇廟大龍興寺的下院。

修建后的圓覺寺富麗堂皇,氣勢雄偉,殿宇輝煌,佛像莊嚴。

明朝正德四年(1509年)重修一次,規模較前擴大,有天王殿、大佛殿、僧舍等共97間,並供奉有明太祖畫像和接引佛銅像,其他佛像43尊,它們神態各異,千姿百態。重修后的寺院比以前更顯清靜和偉岸。這樣持續200餘年,名揚遐邇,香火旺盛,直到明末寺院焚毀。

到了清代,在康熙三十五年,乾隆三十年、三十八年、同治八年先後復建重修幾次。

寺後面有一石鼓,擊打的聲音清越遠聞。寺旁有接引古銅像一尊,身高2丈4尺。寺西南邊有一座“三尺殿”,只有三尺高,殿內有一尊一丈二尺高的佛像,端莊慈祥。此殿面對史河背靠西山,當地有這樣的說法:“三尺高的廟,一丈二尺高的佛”。很多人聽后很費解,其實看后的人都會恍然大悟,廟是建在山坡上,而佛像是立在山腳的石壁上。

院內有一株千年銀杏樹,主幹圓周長達五米有餘,枝高百尺,冠幅達200平方米。據說此樹為尉遲敬德當年監修圓覺寺時親手所植。雖歷經千年,主樹榦已空,但銀杏樹仍然枝繁葉茂,挺拔蒼翠,結出的白果比一般白果大一倍。同樣大小的另一株銀杏樹在西山腳下建星閣(北梢門)外百米處的地藏庵,痛心的是五八年大鍊鋼鐵時被砍伐作為燃料。

19世紀50年代初,圓覺寺被改為糧庫,很多文物又陸續遭到了破壞,現遺存房屋10多間。

千百年來,圓覺寺經歷風風雨雨,數度興衰,寺院雖然殘舊,但盛名不衰,並以其古迹名勝列入縣級文物保護單位。

在臨水鎮區域的中部有個馬場村,分前馬場和后馬場,是古時專門養馬的地方。前後馬場相距有兩公里,可見當時規模之大。隨著時代發展,馬場早已消失,但名字依然沿用至今。

從馬場向北,直到王崗村的東部,沿湖邊接連建七十二座磚瓦窯,稱為“七十二連窯洞”,至今還有很多處窯基遺址。傳說這些窯是為建陽泉縣城而立。後來建狄青府時,所需磚瓦也由此連窯提供。

在臨水鎮的三郢村和杜牧庄之間有一處大土堆叫馬家鼓堆,傳說是明皇后馬娘娘的墓地。高數十米,佔地幾畝。1968年淮河發大水,大堤從三郢村決口,洶湧的湍流直衝馬家鼓堆,但到達馬家鼓堆后一分為二變成兩股急流分南北繞馬家鼓堆向東流去。水漲鼓堆長,可是洪水始終沒有淹沒鼓堆的頂部,杜牧庄、三郢村幾百多人在上面逃難,躲過一劫。從此,這便成了當地人心中的聖地,每逢過節,總有很多人來此祭拜。

民國二年(1913年),以蔣紫攀為首在臨水鎮東嶽廟創辦霍邱西部地區第一所學校——敷文學校,后改為敷文高級小學,是當時近20年間西鄉重要的高等小學,也是霍邱縣第二所高等小學(第一所是縣城的高等小學),為祖國培養出不少人才,國民黨高級將領蔣炎(1897-1951年,少將旅長,皖第三區督察專員兼保安司令)以及共產黨中央委員、安徽省委書記王光宇等均為該校的學生。民國二十年(1913年),因軍閥混戰,盜匪蜂起,時局動蕩不安而停辦。

臨水鎮境內有瓢把山、磨盤山和古壁山,三山造型各異,一座像水瓢的把手,一座似磨盤一般,一座像屏壁一樣,故山名由此得來。瓢把山上奇石競秀,樹木蔥翠,花香鳥語,寂靜清幽。此山盛產青石、塊石和磨刀石,同時山上生長72種中草藥。磨盤山上刺槐漫山遍野,春天裡,整個小山就成了槐花的世界,整個古鎮都沐浴在馨香之中。古壁山上民房林立,映在綠樹叢中,放眼望去,青山綠水映民舍,藍天白雲飄炊煙。臨水鎮的西邊有史河、泉河,北面有淮河,輕輕流淌,好似一條條靈動的青色綾羅腰帶。整觀古鎮,可謂是青山翠疊,碧水環繞,景觀秀麗,風光怡人。

臨水鎮自古就有八景之說,清同治八年《霍邱縣誌》就記載了“史河晚渡、日落獨屏、古壁雨信、陽泉霧現、地藏沉浮、神鍾自鳴、兩岸來潮、萬姓朝岳”這八景。臨水的八景之說源於南宋時的畫家朱迪,他曾以瀟湘處山水為題材,畫有八幅得意之作,得到當時皇帝趙括的親筆御書八景組詩,從此八景便更加名聲大震,流傳開來,後人便以八景為時髦,仿之頗多。為此,清末秀才吳藩臣(臨水人,教育世家,1870-1954年,余海雲的老師)見臨水之美景,難抑制心頭的興奮之情,賦詩八首,時人便以這八首詩的標題分別作為臨水八景的名稱。

1、張敬堯(1881年——1933年),字勛臣,臨水鎮三郢村人,1896年投身行伍,曾入北洋新軍隨營學堂,1906年入保定軍官學校第一期,畢業后在北洋軍中任職。歷任陸軍第六師十一旅二十二團團長、北洋軍第三混成旅旅長、江西南昌鎮守使、陸軍第七師師長、護國軍第二路軍司令等。1917年任蘇皖魯豫四省交界剿匪督辦,旋調任察哈爾都統。1918年3月—1920年6月任湖南省督軍,因貪婪成性,遭到當地軍閥、土豪的反對被迫辭職。此後他又分別在吳佩孚、張宗昌、張作霖部下任司令、軍長等職。1932年與板垣勾結,參加偽滿州國政府,擬任偽平津第二集團軍總司令,密謀在天津進行暴動,策應日本關東軍進佔平津。1933年5月7日,國民黨派藍衣社鋤奸,在北平東交民巷的六國飯店將其刺殺。

張敬堯

2、王光宇(1919年——),學名王元乾。臨水鎮張樓村人,1938年參加革命工作,同年加入中國共產黨,曾先後就讀於潁上縣甘羅村教育社、上海山海工學團。1936年,十七歲的他在臨水鎮余海雲老先生創辦的私塾讀書,五年級至六年級,在臨水東嶽廟校長盧蕭南開辦的敷文高級小學讀書,1938年參加廿八工作團併當首長,從事革命工作。後來由於形勢緊張,被迫從臨水轉移,途經河南,去阜陽等地,繼續參加抗日活動。歷任中共霍邱縣委宣傳部長,皖東北直屬區區委書記,縣委組織部長,泗東、泗宿縣委書記。永城縣委書記,地委民運部長,肖、永、碭一工委書記,豫、皖、蘇第三地委副書記,阜陽地委書記,安徽省委秘書長,農工部長,安徽省委書記處書記、副省長,省革委生產指揮組副組長,省委常委,省革委副主任,省委副書記、省委書記,安徽省第六屆、第七屆人大常委會主任、黨組書記,中共八大、十一大、十二大、十七大代表,十一屆、十二屆中央委員,第六屆、第七屆全國人大代表。

3、沈家仕(1938年——),臨水鎮小店村人,1938年11月生,1962年9月參加工作,同年加入中國共產黨。沈家仕從潘台小學讀書開始,能吃苦,鑽研精神強,學習成績一直優異。1962年畢業於皖南大學(今安徽師範大學)物理系並留校任教。歷任物理系教研室副主任、學校黨委辦公室秘書,校黨辦副主任兼物理系黨總支副書記、黨辦主任、校黨委委員,學生工作處處長,校長助理兼校長辦公室、外事辦公室、僑務辦公室主任,校秘書長,黨委副書記,副校長,校長,校黨委書記。長期從事高等教育研究和學校管理工作,曾結合黨政管理工作實踐,撰寫並發表論文數十篇。1989年晉陞為高級職稱。1998年1月當選安徽省第九屆人大常委會委員。安徽省第一屆行政管理學會理事、安徽省陶行知教育思想研究會常務理事、安徽省國際交流協會副會長、安徽省高師教育研究會常務副理事長,《安徽百科全書》主編之一。

4、潘同春(1958年——),臨水鎮小店村人,1979年加入中國共產黨,研究生學歷,高級經濟師,現任華安達〈集團〉公司黨委書記、董事長。1977年應徵入伍,在中國人民解放軍83475部隊服役,1981年退伍後任臨水鎮小店村民兵營長。1986年創辦小店柳編廠,后發展成為安徽華安達集團。1995年12月,被評為“全國優秀退伍軍人”。1999年8月,被團中央、科技部授予“全國青年星火帶頭人光榮稱號。2005年4月,被評為“全國勞動模範”。安徽省第十一屆、第十二屆人大代表。中國食品土畜進出口商會副會長,安徽省國際商會副會長,安徽省民營文化企業協會會長。

潘同春

5、孫鳴九(1958--),孫明久,孫鳴鳩、號古壁山人,法號:釋果藏。畢業於淮南教育學院中文系、中國書畫函授大學、無錫書法藝專。原安徽省霍邱縣文化館業務館長,系中國書畫家協會會員,國家一級書法師、安徽省書法協會會員、安徽省戲劇家協會會員、安徽省曲藝家協會會員、中國書畫研究院理事、中國鄉土文學社理事、世界教科文衛組織會員、世界藝術家聯合會會員,中國北方詩書畫研究院高級書法師。

6、張孝玉,1982年生,臨水鎮關廟村人。現為阜陽市政協委員、安徽省詩詞學會常務副會長、阜陽市詩詞學會會長;又為中國書法家協會會員、中國評論家協會會員、安徽省書法家協會學術委員會委員、阜陽市潁州區書畫院院長。主要致力於書法史、書家個案研究及考證。並且對中國古典詩詞研究與舊體詩詞創作有較深的研究。在《書法》、《書法報》、《書法導報》、《中國書法報》等專業書法刊物發表論文百餘篇。著有《張孝玉書法文選》。