癲病

癲病

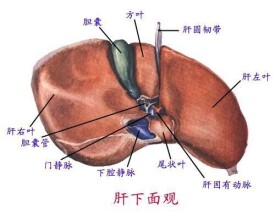

癲病,中醫病名。是一種精神失常疾病,系由七情內傷,飲食失節,稟賦不足,致痰氣鬱結,使臟氣不平,陰陽失調,閉塞心竅,神機逆亂。其病位在心,與肝膽脾胃關係密切。癲病以精神抑鬱,表情淡漠,沉默痴獃,語無倫次,靜而多喜為特徵,治以理氣解郁,暢達氣機為其大法。

●

● 英文名稱:Depressive Psychosis

● 學科來源:中醫藥學—臨床分科—內科

● 癲疾始生,先不樂,頭重痛,視舉目赤,甚作極,已而煩心。(《靈樞·癲狂》)

● 以神志錯亂,精神抑鬱,表情淡漠,沉默獃滯,語無倫次,靜而少動為主要表現的疾病。

● 引自全國科學技術名詞審定委員會——術語在線

● 癲病是一種精神失常類疾患,臨床上常與狂病互相轉化,並見癲狂病,因此二者常並稱。

● 癲病患者可有癲狂病家族史,大驚大恐史,腦部外傷史,突遭變故,或久郁、久思、久怒史。

● 癲病主要表現為神情淡漠、精神抑鬱、語無倫次或喃喃自語、呆鈍、靜而少動或靜而多喜。

● 《難經》中描述“重陽者狂,重陰者癲”,癲狂的主要病機是陰陽失調。

● 癲病多是由於痰氣瘀結或心肝脾三臟虛損導致。

● 狂病:狂病病機主要是火邪亢盛,主要表現為精神亢奮、狂躁易怒、噪擾不寧、罵詈毀物、動而多怒、不避親疏。癥狀上不難鑒別。

● 癇病:癇病多表現為猝然昏倒、不省人事、四肢抽動、兩目上視、口吐涎沫,但醒后如常人,多數無後遺症。

● 譫語、鄭聲:譫語是神志不清、胡言亂語;鄭聲是神志不清、喃喃自語、語聲低微、斷斷續續不能成句。兩者都是急症重症或危症,與癲病不欲言語,靜而多喜有區別。

● 現代醫學中的精神分裂症、情感障礙抑鬱症及某些精神性疾病,臨床表現與本病類似可參考本病辨證論治。

● 本病以調整陰陽為主要原則。

● 證型:痰氣鬱結

● ● 證候:精神抑鬱,沉默痴獃,表情淡漠,言語無序,時時太息,或喃喃自語,多疑多慮,喜怒無常,不思飲食,穢潔不分;舌紅苔膩而白,脈弦滑。

● ● 治法:疏肝解郁,化痰醒神。

● ● 代表方:逍遙散合滌痰湯。

● ● 藥物組成:柴胡、白朮、芍藥、當歸、茯苓、制半夏、制南星、橘紅、枳實、人蔘、炙甘草、薄荷、煨姜、石菖蒲、竹茹、大棗。

● 證型:氣虛痰結

● ● 證候:情感淡漠,不動不語,甚至呆若木雞,傻笑自語,目瞪如愚,靈機混亂,妄聞妄見,自責自罪,食少便溏,面色萎黃;舌淡苔白膩,脈細滑或細弱。

● ● 治法:益氣健脾,滌痰宣竅。

● ● 代表方:四君子湯合滌痰湯。

● ● 藥物組成:人蔘、白朮、茯苓、甘草、制半夏、制南星、橘紅、枳實、石菖蒲、竹茹、生薑、大棗組成。

● 證型:心脾兩虛

● ● 證候:神思恍惚,魂夢顛倒,善悲欲哭,心悸易驚,面色蒼白,肢體睏乏,言語無序;舌淡苔薄白,脈細弱無力。

● ● 治法:健脾養心,解郁安神。

● ● 代表方:養心湯合越鞠丸。

● ● 藥物組成:當歸、茯神、人蔘、酸棗仁、香附、蒼朮、川芎、梔子、神曲、柏子仁、五味子、遠志、黃芪、茯苓、川芎、半夏曲、肉桂、炙甘草。

● 重視孕婦保健工作。懷孕期間應盡量減少驚嚇等強情緒刺激次數。

● 密切注意幼兒情緒狀態。如有異常應及時就診,越早就診預后越好。

● 患者應重視情緒療法,同時做好防護,鼓勵與人群接觸。

● 患者應保持情緒平和,養成健康的飲食、起居規律。

● [1] 世界衛生組織(西太平洋地區).北京大學第一醫院中西醫結合研究所,譯.WHO西太平洋地區傳統醫學名詞術語國際標準。北京:北京大學醫學出版社,2009.

● [2] 張伯禮,吳勉華。中醫內科學。新世紀第四版。北京:北京中醫藥出版社,2017.