新中國成立后,從考古工作者在水車、畲江、梅西、鬆口等22個鄉鎮先後發掘的數十處新石器遺址——“山崗遺址”表明,距今4000—5000年間,梅縣境內便有人類繁衍生息。

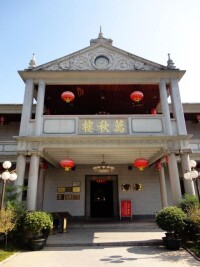

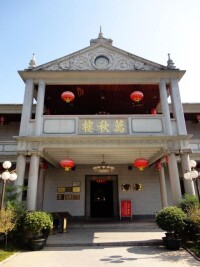

梅縣區新城

春秋戰國時期(公元前770年一前221年),梅縣地為南越地。

秦始皇帝三十三年(公元前214年),秦派兵攻取南越,統一嶺南,置桂林、象、南海3郡。梅縣地屬南海郡揭陽戍。

秦末漢初,趙佗割據嶺南,建南越國,梅地屬南越國揭陽縣地。漢武帝元鼎六年(公元前111年),平南越,重建南海郡,梅縣屬交州南海郡揭陽縣地。三國時,為吳國廣州南海郡所屬;東晉咸和六年(331年),從南海郡劃出部分地域增設東官郡,將揭陽縣劃分為海陽、潮陽、綏安(今漳浦)、海寧(今惠來)4縣,梅縣屬廣州東官郡海陽縣地。晉義熙九年(413年),分東官郡置義安郡,領海陽、潮陽、綏安、海寧、義招5縣,梅縣地方仍屬海陽縣地。

南朝齊(公元479年~502年),從海陽縣分出部分地方置程鄉縣,轄境包括今梅縣區、梅江區、蕉嶺縣、平遠縣全部及豐順縣一部分,隸屬廣州義安郡,是為梅縣建置之始。

梁、陳時(502年一589年),程鄉縣先後隸屬義安郡、東揚州(曾改名瀛州)、廣州義安郡(註:《輿地紀勝》雲:“齊立程鄉縣,屬義安郡;梁屬東揚州,又改屬瀛州。陳廢瀛州。隋平陳置潮州,而程鄉以縣屬焉。”《方輿紀要》曰:“齊置程鄉縣,梁陳因之。”而《光緒嘉應州志·沿革》則稱《隋書·地理志》雲:“南齊所置程鄉縣,梁陳兩代既廢。”

隋朝開皇十年(590年),廢義安郡,撤銷程鄉縣。在義安郡廨置義安縣,原程鄉縣境為其所轄。開皇十一年,置潮州,復立程鄉縣,隸屬潮州。

唐代,程鄉縣先後為江南道、福建經略史、嶺南道領屬的潮州或潮陽郡所轄。

南漢劉晟乾和三年(即後晉開運二年,945年),於程鄉置敬州,僅領程鄉一縣,州、縣並置。此為潮梅分治之始。

北宋開寶四年(公元971年)因避趙匡胤祖父趙敬之諱,改敬州為梅州,因梅江為名,仍領程鄉縣,屬廣南路。宋神宗熙寧六年(1073年),廢梅州,程鄉縣隸屬於潮州。宋元豐五年(1082年),復置梅州,領程鄉縣。宋宣和二年(1120年),梅州賜名義安郡,屬廣南東路。

南宋紹興六年(公元1136年),廢梅州,僅置程鄉縣,隸屬潮州。

紹興十四年(公元1144年),復置梅州,仍僅領程鄉縣。

元至元十六年(1279年),改州為路。梅州升為梅州路總管府,隸屬江西等處行中書省廣東道宣慰使司。至元二十三年,復降為州,領程鄉縣。元貞元年(1295年),梅州隸屬潮州路;延祐五年(1318年),改直隸廣東道宣慰司。

明洪武二年(公元1369年),廢梅州,程鄉縣隸屬潮州府。

清康熙年間設惠潮道,程鄉隸屬廣東省惠潮道潮州府。

清雍正十一年(公元1733年),程鄉縣升格為直隸嘉應州,領興寧、長樂(今五華)、平遠、鎮平(今蕉嶺)及程鄉本屬,稱“嘉應五屬”,直隸廣東省。

嘉慶十二年(1807年),升嘉應州為嘉應府,復設程鄉縣,程鄉屬嘉應府管轄。

清嘉慶十七年(公元1812年),撤銷程鄉縣,境地為嘉應州管轄。

清宣統三年(公元1911年),嘉應又複名梅州。

民國元年(1912年),廢除州府制,梅州改稱梅縣。

民國3年,廣東省設置潮循道,梅縣為潮循道所轄。民國9年,潮循道廢,梅縣直屬廣東省轄。民國14年至25年,先後隸屬廣東省東江行政區、東區綏靖區。

民國十六年(1927年),在梅縣境地(原程鄉縣主要境域內)建立梅縣人民政府委員會。

民國25年,東區綏靖公署撤銷,梅縣屬廣東省第六行政督察區,1949年4月至5月,屬廣東省第九行政督察區管轄。

1949年5月17日,梅縣解放,仍稱梅縣,隸屬中共梅州地委領導。5月24日,成立梅縣人民民主政府(8月改為人民政府)。7月28日,潮梅人民行政委員會成立,梅縣為其轄縣。

1949年10月1日,中華人民共和國成立。梅縣仍屬潮梅行政區領導。

1950年1月,成立廣東省興梅專員公署,梅縣隸屬興梅專區管轄。

1952年11月,興梅專區撤銷,梅縣隸屬粵東行政公署管轄。

1956年1月,粵東行政區撤銷,分設汕頭、惠陽兩專區,梅縣隸屬汕頭專區。

1958年11月20日,中共廣東省委發文,撤銷蕉嶺縣建制,併入梅縣。12月,蕉嶺縣正式併入。

1961年3月,蕉嶺從梅縣分出。

1965年6月,經國務院批准,汕頭專區劃出原興梅區管轄的興梅7縣,成立梅縣地區專員公署,梅縣隸屬梅縣專區(1970年更名為梅縣地區)管轄。

1978年12月,經國務院批准,原梅縣所轄的梅州鎮從梅縣分出,設置縣級的梅州市,1979年3月正式掛牌辦公。梅縣和梅州市均隸屬梅縣地區。

1983年6月,梅縣與梅州市合併,定名梅州市。9月,改稱梅縣市(國務院1983年12月22日批准),仍屬梅縣地區管轄。

1988年1月,廣東實行市管縣體制,梅縣地區改設地級梅州市,梅縣市分為梅縣和梅江區,屬於梅州市管轄。

1999年9月28日,梅縣人民政府由江南正式搬遷至程江鎮新縣城辦公。

1999年11月15日,經梅州市政府同意,梅縣程江鎮、扶大鎮各割出一部分成立新城辦事處,但未獲省政府批准。

2004年7月,梅縣設立梅州高新技術產業開發區梅縣(扶大)園區管理委員會,撤銷扶大鎮併入程江鎮。

2012年9月,廣東省政府正式批複同意梅縣西陽鎮劃歸梅江區管轄。

2013年10月,國務院同意批准梅州市梅縣撤縣設區,成為梅州市轄區,與梅江區同屬梅州市區並稱梅城。

梅縣區位於廣東省東北部,韓江上游,梅州市中部。介於北緯23°55′—24°48′、東經115°47′—116°33′之間,東西寬78公里,南北長98公里;東鄰大埔縣,西界興寧,南連豐順縣,北接蕉嶺縣,東北與福建省上杭縣、永定縣毗連,西北與平遠縣接壤,中部環接梅州市梅江區。2012年底,總面積2482.5平方公里。

梅縣區向有“八山一水一分田”之說,盆地、丘陵、山地分別佔總面積22.5%、55.4%和22.1%。境內千米以上山峰9座,最高陰那山五指峰1297米,其次為王壽山1147米。

梅縣區四周叢山環抱,山巒起伏,兩北方向有武夷山系延伸而下的項山山脈,形成一道天然屏障。東南方向則有蓮花山系的陰那山脈,使縣境與豐順,大埔分隔。這兩列山脈均為東北一西南走向,梅縣區處在這兩列山脈之間的斷裂凹陷帶上,為多山丘陵地區。地面上丘陵谷地相間,並沿梅江水系發育一連串的河谷小盆地。

梅縣區地勢西南高,東北低。地形可分三個類型,即河谷盆地、丘陵和山地。海拔500米以上的山區有657.8平方千米,佔全區總面積的21.8%,主要分佈在縣境東北部和東南部;海拔在150米至500米之間的低山丘陵有1644.4平方千米,佔全區總面積的54.5%,主要分佈在西北部和中部的梅西、城東一帶;海拔150米以下的河谷盆地有715.2平方千米,佔全區總面積的23.7%,主要分佈在梅江兩岸,如畲江盆地、水車盆地、附城盆地、丙村盆地、雁洋盆地、鬆口盆地、白渡盆地和松源盆地等。

梅縣區山脈有二:一是東南部呈東南走向的陰那山脈,寬度20多千米,向西南延伸200餘千米,稱蓮花山脈;二是西北部呈東西走向的武夷山余脈,西北接平遠的項山甑(海拔1530米),西南接興寧北部的陽天嶂(海拔1017米),西起鐵山嶂、箭竹頂至西北部的香爐嶂,東北部的王壽山。

梅縣區境四周高逾千米和近千米的山峰共23座。東部有銅鑼湖、陰那山、笠麻頂、明山嶂、銀窿頂、鬼忽岩頂;東南部有鱷魚嶂、北山嶂、三丫湖、九龍嶂;西部有鐵山嶂、箭竹頂;北部有筆架山、香爐峰、小峰筆、大峰嶂;東北部有王壽山、雞冠山等。

梅縣區向有“八山一水一分田”之說,盆地、丘陵、山地分別佔總面積22.5%、55.4%和22.1%。

梅縣區地理位置靠近北回歸線,且東近太平洋,屬亞熱帶季風氣候,氣候溫和,陽光充足,熱量豐富,雨量充沛,雨熱同季,乾冷同期,但易旱易澇,偶有奇熱和嚴寒,四季宜耕宜牧。梅縣區年平均氣溫21.3℃,極端最高氣溫39.5℃(1971年7月25日),最低氣溫零下7.3℃(1955年1月12日);年平均日照時數1874.2小時;年平均降雨量1528.5毫米;年均相對濕度77%;年均無霜期306天。

春季:始於2月下旬,結束於4月底,氣溫為14.2℃一23.4℃,季長69天。氣候特點是:晴雨暖冷變化很大,氣溫、雨量逐月增加,常有低溫陰雨、倒春寒、春旱和冰雹天氣。

夏季:始於5月初,結束於10月4日,氣溫為24.5℃—24.6℃,季長157天。其特點是:光照充足,雨量集中,天氣炎熱,是颱風較多的季節,常因颱風雨造成洪澇災害。

秋季:始於10月5日,結束於12月上旬,氣溫為23.9℃一14.2℃,季長67天。入秋後,氣溫逐步降低,雨量減少,日夜溫差大,常有秋旱、寒露風和初霜天氣。

冬季:始於12月中旬,結束於次年2月中旬。氣溫為13.6℃一13.9℃,季長72天,其特點是:晴天多,氣溫低,雨量少,霜凍時間長,常有“小陽春”天氣特點,即入冬后常有冷復暖現象,此“小陽春”天氣大致三年一遇。

梅縣區地理位置靠近北回歸線,且東近太平洋,屬亞熱帶季風氣候,氣候溫和,陽光充足,熱量豐富,雨量充沛,雨熱同季,乾冷同期,但易旱易澇,偶有奇熱和嚴寒,四季宜耕宜牧。梅縣區年平均氣溫21.3℃,極端最高氣溫39.5℃(1971年7月25日),最低氣溫零下7.3℃(1955年1月12日);年平均日照時數1874.2小時;年平均降雨量1528.5毫米;年均相對濕度77%;年均無霜期306天。

梅縣區主要災害天氣有:春季鏈低溫陰雨,倒春寒;5至6月的龍舟水和夏秋間的颱風雨;秋季寒露風和冬季霜凍等。

梅縣區境內主要河流有韓江,全長470公里(梅州境內長343平方公里),流域30112平方公里(梅州境內14673平方公里);梅江,全長307公里(梅州境內長271公里),流域面積13329平方公里(梅州境內10888平方公里);汀江,全長323公里(梅州境內55公里),流域面積11802平方公里(梅州境內1333平方公里);同時還有琴江、五華河、寧江、程江、石窟河、梅潭河、松源河、豐良河等。此外,東江亦沿市境西北的興寧市邊境流過,在梅州境內河段長24.8公里,流域面積260平方公里。

流域面積100平方千米以上的河流有12條其中一級支流9條,即古屋水(龍崗水)、荷泗水、程江、周溪水、白宮水、石窟河、三鄉水、隆文水、松源河;二級支流3條即南口水、龍虎水,高思水;流域面積10-100平方千米以下的河流有30條,直接匯人梅江的有成江水、松林水、小桑水、大窩水、羅衣水,大密水、小密水、大沙水、古田水、龍坑水、咀頭水、長教水、雁洋水、梓山水、礫頭水、界溪水、蓬辣水共17條。全區各河流均直接或間接匯人梅江構成樹狀水系。

據梅縣區年鑒2014統計:梅縣區礦產資源以大理石、煤、鐵、錳、鎢、鋅、銅、石灰石等為大宗,其中大理石儲量40多億噸、煤近4億噸、鐵1318萬噸、錳700萬噸。

據梅縣區年鑒2014統計:梅縣區主要河流有梅江河、石窟河、程江河和松源河,梅江為主幹流(母親河),流經該區境內約75公里,年平均徑流總量90多億立方米,水能理論蘊藏量30萬千瓦,佔全區水能理論蘊藏量40.13萬千瓦的75%。梅州市梅縣區隆文鎮岩前村“綠窟源”是中國國內首個頂級待開發的水下全淹洞。

據梅縣區年鑒2014統計:梅縣區境內有2000多種高等植物,經考察採集和記載的就有1084種,隸屬於182個科、598屬。其中蕨類植物19科、29屬、41種;果子植物7科、11屬、14種;雙子葉植物134科、471屬、908種;單子葉植物22科、87屬、121種。按樹種分類有:材用植物,藥用植物,油脂植物,芳香植物,纖維植物,澱粉植物,果類植物,蜜源植物,鞣料植物,還有屬於花卉、觀賞和庭園綠化類的野生植物。

據梅縣區年鑒2014統計:野生動物資源獸類主要有野豬、黃猄、大靈貓(五段子)、狐、狸、野兔、黃鼠狼、豪豬、松鼠等10多種,禽類有竹雞、雉雞等,鳥類有斑鳩、鷓鴣、貓頭鷹、喜鵲等10多種,魚類有河鯰、斑魚、黃鱔、泥鰍等近10種,兩棲爬行類有田螺、鱉魚、龜、青蛙、穿山甲、金環蛇、銀環蛇等10多種。

2004年7月,梅縣區設立梅州高新技術產業開發區梅縣區(扶大)園區管理委員會,撤銷扶大鎮併入程江鎮。

2017年底,梅縣區設新城街道、扶大高新區管理委員會2個鎮級建制單位和程江、南口、畲江、水車、梅南、梅西、石坑、大坪、城東、石扇、白渡、丙村、雁洋、鬆口、隆文、桃堯、松源17個鎮,下轄355個村委會、32個居委會。

截至2018年,梅縣區轄1個街道、18個鎮:新城街道、城東鎮、石扇鎮、梅西鎮、大坪鎮、石坑鎮、水車鎮、梅南鎮、丙村鎮、白渡鎮、松源鎮、隆文鎮、桃堯鎮、畲江鎮、雁洋鎮、鬆口鎮、南口鎮、程江鎮、扶大鎮;另轄1個鄉級單位:梅西水庫。區政府駐新城街道憲梓南路13號。

梅州市梅江區、梅州市梅縣區、興寧市、五華縣、豐順縣、大埔縣、平遠縣、蕉嶺縣。

梅江區:

梅縣區:

| 程江鎮 | 石扇鎮 | 城東鎮 | 白渡鎮 |

| 松源鎮 | 隆文鎮 | 桃堯鎮 | 鬆口鎮 |

| 石坑鎮 | 南口鎮 | 畲江鎮 | 水車鎮 |

| 梅南鎮 | 丙村鎮 | 雁洋鎮 | 大坪鎮 |

| 梅西鎮 | | | |

興寧市:

| 興田街道 | 福興街道 | 寧新街道 | 徑南鎮 |

| 龍田鎮 | 合水鎮 | 黃陂鎮 | 黃槐鎮 |

| 石馬鎮 | 永和鎮 | 坭陂鎮 | 新圩鎮 |

| 水口鎮 | 刁坊鎮 | 新陂鎮 | 葉塘鎮 |

| 大坪鎮 | 羅崗鎮 | 羅浮鎮 | 寧中鎮 |

五華縣:

| 水寨鎮 | 河東鎮 | 郭田鎮 | 雙華鎮 |

| 棉洋鎮 | 安流鎮 | 梅林鎮 | 龍村鎮 |

| 橫陂鎮 | 華陽鎮 | 周江鎮 | 長布鎮 |

| 潭下鎮 | 岐嶺鎮 | 轉水鎮 | 華城鎮 |

豐順縣:

| 湯坑鎮 | 潭江鎮 | 留隍鎮 | 豐良鎮 |

| 潘田鎮 | 黃金鎮 | 埔寨鎮 | 八鄉山鎮 |

| 湯南鎮 | 湯西鎮 | 北斗鎮 | 建橋鎮 |

| 龍崗鎮 | 砂田鎮 | 小勝鎮 | 大龍華鎮 |

大埔縣:

| 湖寮鎮 | 茶陽鎮 | 西河鎮 | 百候鎮 |

| 楓朗鎮 | 光德鎮 | 桃源鎮 | 高陂鎮 |

| 大麻鎮 | 三河鎮 | 大東鎮 | 洲瑞鎮 |

| 銀江鎮 | 青溪鎮 | | |

平遠縣:

| 仁居鎮 | 東石鎮 | 石正鎮 |

| 差干鎮 | 上舉鎮 | 泗水鎮 |

| 熱柘鎮 | 中行鎮 | 河頭鎮 |

蕉嶺縣:

2019年末2020初常住人口438.30萬人,比上年末增加0.42萬人,其中城鎮人口225.68萬人,占常住人口的比重(常住人口城鎮化率)為51.49%,比上年末提高1.0個百分點。全市出生人口6.88萬人,人口出生率為11.93‰;死亡人口2.98萬人,死亡率為5.16‰;自然增長人口3.90萬人,自然增長率為6.77‰。年末戶籍人口為545.85萬人。

2020年末,梅縣區戶籍人口618685人,同比增長0.21%;其中,城鎮人口286971人,農村人口331714人。人口出生率為9.26‰,死亡率為5.90‰,自然增長率為3.35‰。2020年第七次全國人口普查結果,梅縣區常住人口為556735人。與2010年第六次全國人口普查的526237人相比,十年共增加30498人,增長5.80%,年平均增長0.56%。流動人口為79329人,其中,外省流入人口為22289人,省內流入人口為57040人。

2021年5月18日,梅州市統計局、梅州市第七次全國人口普查領導小組辦公室發布梅州市第七次全國人口普查公報,與2010年第六次全國人口普查相比,8個縣(市、區)中,梅縣區人口增加30498人。

梅州市梅縣區人民廣場

梅州市梅縣區居民絕大部分是操客家語的漢族,佔總人口的99.93%以上,此外,還居住有壯、滿、回、蒙古、苗、畲等14個少數民族,這些少數民族均因工作或婚姻關係來梅縣區定居的。固定的民族有漢族、蒙古族、回族、藏族、維吾爾族、苗族、彝族、壯族、布依族、朝鮮族、滿族、侗族、瑤族、白族、土家族、哈尼族、傣族、黎族、畲族、哈薩克族、俄羅斯族、鄂倫春族、高山族、水族、納西族、土族、撒拉族、仡佬族、錫伯族、阿昌族、羌族、塔吉克族、京族等多個民族分佈(2000年人口普查)。

2020年,梅縣區地區生產總值(初步核算數)219.95億元,同比增長3.5%。其中,第一產業增加值56.64億元,增長2.4%,拉動GDP增長0.5個百分點;第二產業增加值70.92億元,增長7.6%,拉動GDP增長個2.6百分點;第三產業增加值92.40億元,增長0.8%,拉動GDP增長0.3個百分點。三次產業結構比為:25.7:32.3:42.0。

2020年,梅縣區財政預算收入完成14.58億元,同比下降8.2%。稅收收入完成29.61億元,同比下降5.5%。

2020年,梅縣區固定資產投資同比增長0.1%,其中,項目投資增長5.8%,房地產投資下降5%;在項目投資中,工業投資增長19.4%,技改投資增長33.9%。

2020年,梅縣區城鎮新增就業2950人,幫助失業人員實現再就業2410人,幫助就業困難人員實現就業200人;年末城鎮登記失業人數2499人,年末城鎮登記失業率2.51%。

2020年,梅縣區城鄉居民人均可支配收入29975元,同比增長6.6%;其中:城鎮居民人均可支配收入36838元,同比增長5.0%;農村居民人均可支配收入22045元,同比增長8.0%。

國內生產總值(GDP)是指按國家市場價格計算的一個國家(或地區)所有常駐單位在一定時期內生產活動的最終成果,常被公認為是衡量國家經濟狀況的最佳指標。國內生產總值GDP是核算體系中一個重要的綜合性統計指標,也是我國新國民經濟核算體系中的核心指標,它反映了一國(或地區)的經濟實力和市場規模。2020年,中國國內生產總值首次突破100萬億元大關。

工農業產業園:廣東梅州高新技術產業園區、梅州綜合保稅區、廣州增城(梅縣)產業轉移工業園、廣東振聲高新科技工業園、廣州輕工智能家電產業集群、梅州市專利技術孵化產業園、廣汽零部件產業園、廣藥王老吉大健康產業園、廣鐵物流園、梅州高新區機械裝備產業基地、梅州高新區健康產業基地、南壽峰南葯小鎮、梅縣區深圳有信達海購通跨境電子商務產業園、廣東供銷天業(梅縣)冷鏈物流產業園、梅縣區雲電商生態城、梅縣區電子商務產業園、廣東村之翼現代農業物聯網產業園、鬆口鎮扶貧產業園、中國金柚科技文化產業園、廣東金柚產業集群、梅縣區現代農業產業園(國家級)、省級農業產業園有梅州柚優勢產區產業園、梅縣金柚產業園等。

城市商貿綜合體:梅州天虹購物中心、錦發商業廣場、客家新世界商業廣場、梅州奧園集一廣場、錦繡國際家居博覽中心、梅州富力城等。

2020年,梅縣區農林牧漁服務業總產值88.49億元,同比增長2.5%;實現農林牧漁業增加值56.57億元,同比增長2.6%。

2020年,梅縣區糧食產量17.51萬噸,同比增長0.1%;其中水稻產量16.25萬噸,同比增長0.1%。經濟作物產量中,花生同比增長1.7%,烤煙同比減少7.5%,蔬菜同比增長3.2%,甘蔗同比減少1.2%。

2020年,梅縣區水果總產量76.1萬噸,同比增長4.1%;其中,柚子產量55.6萬噸,同比增長4.2%。

2020年,梅縣區生豬飼養量42.7萬頭,同比減少2.14%;豬肉產量1.96萬噸,同比減少2.15%;水產品產量3.0萬噸,同比減少0.6%;三鳥飼養量1222.4萬隻,同比減少1.08%。

2020年,梅縣區完成造林更新1.75萬畝,其中碳匯林0.15萬畝,社會造林1.6萬畝;完成景觀林帶建設0.17萬畝,完成森林撫育15.08萬畝;森林覆蓋率達75.37%。

2020年8月,入選農業農村部“網際網路+”農產品出村進城工程試點縣名單。

2018年,梅縣區全區完成農林牧漁業產值72.62億元,比增4.9%;其中,農業產值56.07億元,比增5.4%;林業產值0.94億元,比增3.9%;牧業產值11.6億元,比增2.2%;漁業產值3億元,比增6%;農林牧漁服務業產值1.01億元,比增12.2%。全區實現農林牧漁業增加值45.84億元,比增5%。

2020年,梅縣區全部工業企業完成增加值59.83億元,同比增長9.7%;97家規上工業企業完成產值153.54億元,同比增長3.8%;完成規上工業增加值45.75億元,同比增長3.8%。畲江工業園區完成規上工業產值28.28億元,同比增長10.2%。

2020年,梅縣區規模以上工業產值按經濟類型分:國有企業產值13340萬元,同比下降2.5%;集體企業產值7226萬元,同比增長86.1%;股份合作企業產值10455萬元,同比下降9.4%;股份制企業產值1208896萬元,同比增長0.1%;外商及港澳台投資企業產值290560萬元,同比增長23%;其他經濟類型企業產值4924萬元,同比下降19.7%。

2020年,梅縣區規模以上工業五大支柱產業完成產值132.39億元,同比增長8%。產值分類具體如下:電力生產業完成產值444490萬元,同比增長31.3%;建材業完成產值203598萬元,同比下降17%;電子信息業完成產值261250萬元,同比下降5.8%;機電製造業完成產值365394萬元,同比增長27.8%;紡織及服裝製造業完成產值49182萬元,同比下降21.9%。

2020年,梅縣區全社會用電量22.17億千瓦時,同比增長3.2%;工業用電量12.76億千瓦時,同比下降0.6%;其中,規上工業用電9.66億千瓦時,同比下降3.5%。

2020年,梅縣區55家資質等級以上建築業企業,共完成建築業總產值35.59億元,同比減少4.8%;共完成建築業增加值11.12億元,同比下降6.5%。

2018年,梅縣區全區101家規上工業企業完成產值143.73億元,同比增長1.1%;實現規上工業增加值40.24億元,同比增長1.6%。全區固定資產投資增速同比增長0.7%。其中,項目投資下降12.7%,在項目投資中,工業投資下降18%,工業技改下降64.8%;房地產投資同比增長19%。

2020年,交通運輸、倉儲和郵政業實現增加值7.02億元,同比增長1.8%。

2020年,郵政業務總量19465.26萬元,同比增長85.31%,營業收入10193.49萬元,同比增長9.48%。

2020年,梅縣區社會消費品零售總額完成146.5億元,同比下降5.4%。按經營所在地分:城鎮實現消費品零售總額110.9億元,同比下降6.1個百分點;鄉村實現消費品零售總額36.9億元,同比下降2.9個百分點。按消費類型分:全區實現商品零售131.2億元,同比下降6.2%;實現餐飲收入15.3億元,同比增長2.2%。按規模類型分:全區限額以上單位實現零售額33.02億元,同比下降5.5%;限額以下企業和個體戶實現零售額113.5億元,同比下降5.3%。

2020年,新簽外商投資項目(已批准)2個,合同利用外資金額865萬美元,同比增長13.4倍。實際利用外資40萬美元,同比下降59%。

2020年,梅縣區全年完成外貿進出口總額27673萬美元,同比下降36%。其中,出口總額18338萬美元,同比下降35%;進口總額9335萬美元,同比下降37%。

2020年末,梅縣區金融機構各項人民幣存款餘額390.81億元,同比增長11.18%;其中,城鄉居民儲蓄存款餘額245.50億元,同比增長10.7%;貸款餘額240.22億元,同比增長31.9%;銀行業貸存比為61.47%。

2020年,梅縣區中保財產險全年各類保費收入8586.36萬元,同比下降16.4%;賠款金額4417萬元,同比下降7%。梅縣區中保人壽險全年各類保費收入15979.3萬元,同比增長6.2%;賠款金額498.2萬元,同比下降54.6%。

2018年,梅縣區全區商品房銷售面積完成75.73萬平方米,同比下降48%,商品房銷售額完成52.24億元,同比下降36.9%;商品房施工面積536.93萬平方米,同比增長68.9%;竣工面積115.3萬平方米,同比增長138.2%。全區社會消費品零售總額完成158.8億元,同比增長4.4%。按城鄉分,城鎮完成122.06億元,比增3.7%;農村完成36.74億元,比增6.9%。按行業類型分,批發和零售業完成137.95億元,比增4.5%;住宿和餐飲業完成20.85億元,比增4.2%。金融機構各項人民幣存款餘額306.01億元,同比增長19.57%;貸款餘額155.18億元,同比增長31.89%;銀行業存貸比為50.7%。全區完成進出口總額3.4億美元,同比增長12%;其中,進口總額0.74億美元,下降16%,出口總額2.66億美元,增長24%。實際利用外資完成1243萬美元,同比增長17%。

梅縣區民間歌謠是經過民間長久流傳精練爽口、形式活潑、用詞和諧、韻律響亮,具有一定音樂美的一種口頭文學形式,它的句式自由,結構奇特,常用比喻手法,聲調活潑、情趣深厚、意境清新、語言平白、口語化、順口成章。梅縣區民間歌謠來源於群眾日常生活,生產勞動以休閑娛樂中所看所思所悟,吸取詩歌精華用平白上口的口語表達。梅縣區民間歌謠題材廣泛、涉及內容豐富多彩,有鮮明的客家地方特色,生活氣息強,樸實自然,輕鬆活潑,生動形象,有很強的藝術感染力,對兒童情趣,身心健康影響深遠。如勸人讀書的“蟾蜍螺咯咯咯,唔讀書,么老婆”,嘲諷人的“伯勞子,喙哇哇,有喙話別人,么喙話自家”;還有像《月光光》、《排排坐》、《轉妹家》等等都是家喻戶曉、老少皆知,代代相傳,影響深遠,經常被學校、文藝團體搬上舞台。梅縣區民間歌謠有比較強的藝術感染力,對群眾情趣陶冶,身心健康影響深遠,對了解我區風土人情有一定的幫助。目前出版有關書刊有《梅水風光》、《梅縣區客家方言志》、《客家文學史》、《客家方言》、《梅縣區風采集》。

紅色文化

梅縣區是原中央蘇區、革命老區,具有光榮的革命傳統。梅縣區葉劍英紀念園是全國紅色旅遊經典景區、全國愛國主義教育示範基地,是集展現偉人風範、弘揚客家文化、推進生態旅遊於一體的國家4A級旅遊景區。九龍嶂革命根據地位於梅縣區梅南鎮,是國務院首批命名的革命老區,是領導粵東北地區革命鬥爭的大本營、梅縣區原中央蘇區的重要組成部分,是廣東乃至全國最早建立根據地,武裝反抗國民黨反動派的地區之一,被史學界譽為“粵東井岡山”。在九龍嶂長達二十多年的艱苦鬥爭歷程中,彭湃、周恩來曾在這裡留下革命足跡;朱德、林彪、陳毅、羅榮桓、聶榮臻、葉劍英6位開國元帥和粟裕、譚政、羅瑞卿3位大將曾在這裡戰鬥活動過;據統計,九龍嶂中心區域經歷了大小戰鬥達233場,犧牲烈士1276人,其中紅軍烈士302名。九龍嶂根據地人民無私無畏支持革命,為根據地建設和梅州的解放作出了巨大犧牲和貢獻。

2016年,梅縣區九龍嶂革命紀念館被廣東省精神文明建設委員會、中共廣東省委宣傳部命名為第七批廣東省愛國主義教育基地。

僑鄉文化

梅縣是廣東重點僑鄉,至2013年已有旅居海外的華人華僑有100多萬人,是梅縣戶籍人口的近兩倍。梅縣海外僑胞分佈在世界60多個國家和地區。當中有不少佼佼者,如港澳同胞曾憲梓、余國春、梁亮勝、林光如、李有權先生,以及印尼僑領梁世楨、黃德新、葉聯禮、李世鐮、馬來西亞僑領吳德芳、泰國僑領賴錦廷、陳晉堯先生等,都是當地頗具影響力的人。至2013年梅縣地區較大型的註冊僑資企業已有40多家,涵蓋電子科技、餐飲服務、建材、紡織等產業。

新屋進火

客家文化園

房子砌好后,主人就要搬進新房裡去住,俗稱搬新屋。按照客家人傳統習俗,喬遷新居最講究的是進火。進火之日,是要擇定吉日良辰的。客家人進火的時候十分講究兆頭,所以,進火的時辰也很有講究,一般都選擇在晚上,時辰太早,路上來往的人多,怕碰到不吉利的事情,怕別人說不吉利的話。進火前,除了鍋碗瓢盆,其它的東西都可以提早搬過去。進火的時候,做飯的鍋里要放米,炒菜的鍋里要放上肉和魚,還要從原來的家中生個火帶進新家,再要買一對燭,買三支香,還有一疊紙。主人要用木炭在火盆里燒一爐火,用紅線捆三把柴,到了進火的時辰,男主人要端起火先進去,女主人拿著柴和裝著米的鍋頭隨後,男主人把火放入新屋的火爐后,女主人立即將準備好的木柴(稱火財)放在炭火上,讓木柴燃起來,叫做進火添柴(財),接著就鳴放鞭炮,這些禮俗做完后,再搬其它物件進屋。

廣東漢劇

廣東漢劇舊稱“外江戲”、“興梅漢戲”,1933年改稱漢劇。它流行於廣東的梅州、汕頭和粵東北、粵閩贛邊區各地。清雍正至乾隆間,徽劇傳入廣東后形成。廣東漢劇的表演程式與京劇、湘劇、祁劇、湖北漢劇等劇種大同小異,但也有自己的特點和風格。它的武功屬南派,臉譜有百多種,以黑、紅、白三色為主,黑色象徵剛勇,紅色象徵忠賢,白色和青色象徵陰險、奸詐。廣東漢劇的音樂唱腔以皮黃為主,兼收崑曲、高腔、吹腔、小調等,並保存很多古老的曲牌。樸實淳厚,高昂悲壯,是廣東漢劇音樂唱腔固有的風格特點。其角色行當分公腳、老生、小生、老旦、正旦、花旦、紅凈、烏凈、丑腳等九大行。它的伴奏樂器也頗有特色,頭弦、大蘇鑼及號頭是廣東漢劇特有的伴奏樂器。廣東漢劇傳統劇目有八百多個。較著名的有《百里奚認妻》、《齊王求將》,現代劇目《一袋麥種》。

民間藝術

梅縣區素有“人文秀區”之稱,被授予“全國文化先進縣”“中國民間藝術(山歌藝術)之鄉”等稱號,擁有豐富的非物質文化遺產。梅縣區是文化之鄉,文化底蘊深厚,其轄內的文化遺產俯拾皆是,我國現代著名文學家、考古學家、歷史學家郭沫若先生曾評價其是“文物由來第一流”。

至2018年,梅縣區共有非遺項目9類43項。其中省級4項,省級非遺傳承人3人;市級7項,市級非遺傳承人2人;區級32項,區級非遺傳承人36人。省級非遺項目有:鬆口客家山歌、梅縣提線木偶戲、梅縣竹板歌、梅縣客家娘酒釀造技藝等;(其他詳見:梅州市非物質文化遺產名錄)

文物古迹

梅縣區境內的全國重點文物保護單位葉劍英故居等,省級文物保護單位有靈光寺、元魁塔、南華又廬、橋溪村古民居建築群、棣華居、群豐大夫第、宋湘故居、李金髮故居、世德堂、雙龍村大夫第、梅縣鄧仲元舊居和仲元小學舊址、蓮塘村古氏洋樓、喆廬、張民達故居、茶山紹德堂、槐崗繼善樓、德馨堂、松江大酒店舊址、鬆口圖書館舊址、干廬等,其他各級文物保護單位還有蔡蒙吉故居、羅芳伯故居、鄧仲元故居、曾雪麟故居、黃琪翔故居、肖向榮故居、溫鳴劍舊居、蒲風故居、廖安祥故居、同懷別墅、蛟花堂等。(文物古迹詳見:梅州市文物保護單位、梅州市歷史建築名錄、梅州市宗教活動場所名錄等詞條)。

梅城話

梅城話在語音、辭彙等方面保留了相當多中古漢語的特點,語音方面表現得尤為明顯,也稱作“啊姆話”海外華僑客家人認為梅城話才是正宗客家話。

客家語

客家語,又稱客家方言,俗稱客家話,在梅州地區又稱“梅州話”或“阿姆話”。客家人是從中原遷來的漢人,是中原之舊族,三代之遺民。客人來州,多在元時,東河南人,五代時,有九族隨五審知如閩,后散居八閩,梅縣區周邊客民,皆由寧化石壁遷來,方言多古語,猶多古音,后結合本土語言如畲、瑤族等融匯衍生,形成特點鮮明,自成一體的梅州客家方言。主要分佈在梅州市區的梅城及周邊鄉鎮(含梅州市區及梅縣區),梅州地區始終維持著客家人主要聚居地州府地位,許多地方的客家人都是從梅州遷出去的,梅州話為客家語代表之一。

梅縣美食有梅州腌面、鹽焗雞、鹽焗雞爪、鹽焗烤鴨、鹽焗鴨腿、釀豆腐、釀香菇、釀苦瓜、釀茄子、梅菜扣肉、銀芽炒雞絲、魚肉釀豆腐、魚生、鹵鴨腳、白鹵鴨掌、紅燒乳鴿、脆皮乳鴿、羊肉煲、狗肉煲、客家薯絲煲、芥菜芋頭煲、客家盆菜、捶肉丸、客家牛肉丸、客家娘酒雞、三及第湯、油餜子、仙人粄、味酵粄、艾粄、筍粄、黃粄、粟粄、甜粄等;土特產有梅州金柚、客都稻米、客都草魚、梅縣綠茶、梅州梅片、客都米、梅州柚、梅縣金柚、嘉應茶擂茶、酸柑茶、客家娘酒、梅乾菜等(詳見:客家菜、客家美食、客家小吃、梅州美食等)。

梅縣特色菜肴有:紅燜豬肉、梅菜扣肉、圓蹄肉、姜酒雞、姜油雞、鹽煨雞、嫩姜炒鴨、釀豆腐、豬肉丸,牛肉丸、鯇丸、蘿蔔炒牛肉、炒牛百葉、清蒸魚、醋溜魚、炒墨魚、魷魚滾筒,炒蝦仁,海參、腸衣蛋卷、炸酥燒肉、炸芋丸等。縣人推崇“冬至羊,夏至狗”,常以葯膳補養身體。如用艾根煲雞子:參須燉雞子;陳皮、草果燜狗肉;黃酒、絲線根煮狗肉;羊肉、紅棗炙酒;黨參、杞子燉甲魚等。冬季還有制香腸、臘豬肝、臘豬頭皮、熏魚乾的習慣;城鄉居民喜吃各種板食,花樣豐富,品種繁多。較具特色的有:大床糯米甜板,黃板、發糕(俗稱發板),蘿蔔板、味酵板、煎丸子,煎產子、糍粑、燒賣、粽子、米粉、板皮。清明節喜用薴葉,雞屎藤,使君子等青葉作板,俗稱清明板。炎熱季節喜吃“仙人板”(用仙人草及澱粉製成)。飲料有:白酒(俗稱燒酒)、娘酒、黃酒(糯米酒糟抽去原酒加清水浸泡而成,又稱水酒)。城鄉居民均喜在飯後喝茶,有“飯後一杯茶,餓死醫藥儕”(意謂藥店無生意做)之說。炎熱季節常以蘿蔔苗,布驚籽、番石榴葉、魚醒草、淡竹等泡茶解暑。

梅縣區是全國最大的金柚商品生產基地,種植金柚已有一百多年歷史,1995年梅縣區被國家命名為“中國金柚之鄉”。梅縣金柚憑藉其“金品質”名揚海內外,不僅打入北京、上海、香港等幾十個大中城市和地區,還出口到美國、加拿大和歐洲等20多個國家和地區。

綜述

2019年,梅縣區交通運輸能力如下:

| 指標名稱 | 總量 | 比上年增長 |

| 旅客運輸量 | 377萬人 | -14.7% |

| 旅客周轉量 | 49043萬人千米 | -14.56% |

| 貨物運輸量 | 2229萬噸 | 9.96% |

| 貨物周轉量 | 401215萬噸千米 | 9.96% |

鐵路

2021年1月30日,梅州國際無水港(松棚鐵路物流基地)及配套工程正式開工建設,規劃面積約1000畝,計劃投資5.3億元,年吞吐量初期為155萬噸、中期為208萬噸、遠期為360萬噸,主要建成鐵路物流基地、保稅物流園以及相關配套設施。

鐵路:廣梅汕鐵路、梅坎鐵路。

高鐵:在梅縣區南口鎮設梅州西站,有梅汕高鐵、杭廣高鐵、廣梅高鐵、梅惠高鐵。

公路

公路:G205國道、G206國道。S333省道、S223省道、S224省道等。

高速公路:梅河高速公路、汕梅高速公路、梅州西環高速公路、梅大高速公路、梅州東環高速公路、梅平高速公路。

水運

航運:梅江可常年通航。

航空

航空:梅州梅縣機場(市政府擬將梅州市區的飛機場搬遷至梅州市梅縣區南口鎮)。2019年11月25日,梅州機場旅客吞吐量突破60萬人次,梅州機場運營的航線共11條,通航全國16個熱點城市和地區航點,合作運營航空公司6家,每周航班量達到162班次。

鐵路:2021年1月30日,梅州國際無水港(松棚鐵路物流基地)及配套工程正式開工建設,規劃面積約1000畝,計劃投資5.3億元,年吞吐量初期為155萬噸、中期為208萬噸、遠期為360萬噸,主要建成鐵路物流基地、保稅物流園以及相關配套設施。

高鐵:在梅縣區南口鎮設梅州西站,有梅汕高鐵、杭廣高鐵、廣梅高鐵、梅惠高鐵。

高鐵:在梅縣區南口鎮設梅州西站,有梅汕高鐵、杭廣高鐵、廣梅高鐵、梅惠高鐵。

公路:G205國道、G206國道。S333省道、S223省道、S224省道等。

高速公路:梅河高速公路、汕梅高速公路、梅州西環高速公路、梅大高速公路、梅州東環高速公路、梅平高速公路。

航運:梅江可常年通航。

航空:梅州梅縣機場(市政府擬將梅州市區的飛機場搬遷至梅州市梅縣區南口鎮)。2019年11月25日,梅州機場旅客吞吐量突破60萬人次,梅州機場運營的航線共11條,通航全國16個熱點城市和地區航點,合作運營航空公司6家,每周航班量達到162班次。

2020年,梅縣區專利申請量748件(其中發明專利152件,實用新型專利403件,外觀設計專利193件),比上年同期增長30.09%;專利授權量577件(其中發明專利23件,實用新型專利394件,外觀設計專利160件),比上年同期增長77.54%。年末全區事業單位專業技術人員7755人,同比增加3.55%。其中,高級職稱1344人,同比增長14.87%;中級職稱3719人,同比增加1%;初級職稱2692人,同比增長2.09%。

杯花聲聲

2019年,梅縣區專利申請量647件(其中發明專利91件,實用新型專利409件,外觀設計專利147件),比上年同期增長9.29%;專利授權量359件(其中發明專利18件,實用新型專利213件,外觀設計專利128件),比上年同期下降9.57%。年末全區事業單位專業技術人員7489人,同比減少1.03%。其中,高級職稱1170人,同比增長19.27%;中級職稱3682人,同比減少5.1%;初級職稱2637人,同比減少2.55%。

梅州市梅縣區中小學運動會

2019年,梅縣區普通高中實際招生人數2823人,在校學生8006人,畢業生2794人;普通初中招生5695人,在校學生16036人,畢業生4673人;各類中等職業教育招生人數716人,在校學生2195人,畢業生839人;普通小學招生9465人,在校學生48682人,畢業生6111人;幼兒園在園幼兒21638人;特殊教育在校學生48人。小學人口入學率100%,初中人口入學率100%,小學畢業生升學率100%,初中畢業生升學率99.4%,高中畢業生升學率99.5%,大學錄取率89.05%。

科研機構:廣梅航天育種研發中心、仲愷廣梅研究院、梅州市華師昆蟲發育生物學與應用技術重點實驗室廣梅園研發中心等

中學:廣東梅縣外國語學校、梅縣高級中學、廣東外語外貿大學附設梅州實驗學校、梅縣區華師華業外國語學校、梅縣區北大新世紀實驗學校、東山中學新城分校、梅縣憲梓中學、梅州市梅縣區廣益中學、華僑中學、新城中學、梅縣畲江中學、鬆口中學、丙村中學等(其他詳見梅州市中學名錄)

中等職業技術學校:梅縣富力足球學校、梅州市梅縣區業餘體校、梅縣技工學校、梅縣技術學校、梅縣第一職業學校、梅縣區雲電商職業技術學校等。

2020年,梅縣區共有電影放映單位4個,藝術表演團隊2個,文化館1個,公共圖書館2個,博物館10個。圖書館藏書33.52萬冊,其中校園圖書館藏書8.5萬冊。全區主動配合梅州馬拉松、2020年中國電子銅箔行業年會暨梅州市銅箔產業大會、世界長壽之都授牌暨客都人家《原鄉》公演系列活動。全區共有1個國家級人文社科基地,2個省級人文社科基地,11個市級人文社科基地。全區電視衛星接收站2座,有線電視廣播站19個,數字電視用戶89252萬戶。全區電視綜合人口覆蓋率100%,廣播電視綜合人口覆蓋率100%。

文化場館有:梅州市大觀博物館、梅縣博物館、梅州市嘉應泓博物館、梅縣區文化館、梅州市梅縣區圖書館、鬆口圖書館、梅縣區客家山歌傳承保護中心、梅縣區木偶傳習所、五指峰天文科普園、梅州市梅縣區青少宮、東陵光彩同心客家文化中心、梅州市梅縣區精宮博物館、梅州市梅縣區粵海民俗博物館等。

中山大學附屬第三醫院粵東醫院。

2019年末,梅縣區393個醫療衛生機構擁有床位3057張,各類衛生技術人員3234人,其中執業(助理)醫師1320人,護師(士)1351人,藥劑人員263人。鎮級衛生院共18間,擁有病床位500張。區中醫醫院、婦幼保健院相繼成功創建“二甲中醫醫院”和“二甲婦幼保健院”。

主要醫院有:中山大學附屬第三醫院粵東醫院、梅州市梅縣區中醫醫院、梅州鐵爐橋醫院、梅縣嘉應康復醫院、梅州華南康復醫院、梅州市梅縣區殘疾人康復醫院、梅州愛爾眼科醫院、梅州德和醫院、梅縣區慢性病防治院、梅縣區婦幼保健計劃生育服務中心、梅州市梅縣區康樂醫院、梅州市梅縣區殘疾人康復醫院等。

2020年,梅縣區391個醫療衛生機構擁有床位3108張,各類衛生技術人員3414人,其中執業(助理)醫師1395人,護師(士)1401人,藥劑人員287人。鎮級衛生院共18間。

主要醫院有:中山大學附屬第三醫院粵東醫院、梅州市梅縣區中醫醫院、梅州鐵爐橋醫院、梅縣嘉應康復醫院、梅州華南康復醫院、梅州市梅縣區殘疾人康復醫院、梅州愛爾眼科醫院、梅州德和醫院、梅縣區慢性病防治院、梅縣區婦幼保健計劃生育服務中心、梅州市梅縣區康樂醫院、梅州市梅縣區殘疾人康復醫院等。

2020年,梅縣區運動員參加市級以上比賽中共獲得獎牌9塊,其中金牌2塊,銀牌3塊,銅牌4塊。各區各級組織舉辦鎮級及以上各種運動競賽126次,參加運動會的運動員12萬人次。到目前,我區共有足球場地共131塊、籃球場(館)458個、乒乓球、羽毛球場(館)480個、全民健身廣場21個、社區體育公園3個。體育場地面積達133萬平方米,全區人均體育場地面積2.46平方米。

體育場館有:梅縣富力足球小鎮、麓湖山國際高爾夫球場、梅縣文體中心、梅縣曾憲梓體育場、梅縣體育場、梅縣體育館、新城籃球館等。

2019年,梅縣區運動員參加市級以上比賽中共獲得獎牌34塊,其中金牌17塊,銀牌10塊,銅牌7塊。華僑中學女足蟬聯“省長杯”冠軍;2009年齡組女足參加“菁英杯”廣東省青少年足球聯賽獲市冠軍、省第四名;2008年齡組男足獲“一帶一路杯”國際邀請賽第三名。

體育場館有:梅縣富力足球小鎮、麓湖山國際高爾夫球場、梅縣文體中心、梅縣曾憲梓體育場、梅縣體育場、梅縣體育館、新城籃球館等。

2019年,梅縣區9家民辦養老院擁有床位830張,入院人數225人;20家敬老院擁有床位720張,入院人數304人。城鎮、農村低保補助水平分別從每月505元、230元提高到555元、290元;城鎮、農村特困供養標準分別從每人每月1024元、820元提高到每人每月1128元、832元;孤兒基本生活最低養育標準分散供養水平從每人每月950元提高到1025元;困難殘疾人生活補貼、重度殘疾人護理補貼標準,分別從每人每月157.5元、210元提高到165元、220元。城鄉各種救濟對象得到國家救濟的有31504人,合計資金11531.51萬元。

2020年末,梅縣區有30.07萬人參加社會養老保險,有4.84萬人參加失業保險,有8萬人參加職工醫療保險,有9.37萬人參加工傷保險,有6.17萬人參加生育保險,有47.64萬人參加城鄉居民醫療保險,有20.24萬人參加城鄉居民養老保險。全年社保費徵收15.57億元。

2020年,梅縣區環保審批建設項目87宗,環保投資0.7138億元。全區有環境監測站1個,“十三五”規劃確定的生態環境保護約束性目標任務基本完成,生態環境質量保持良好。2020年,梅縣區新城環境空氣質量優良,空氣質量優良率98.3%,PM2.5平均濃度22微克/立方米。全區6個地表水考核斷面(1個省考5個市考)1-12月份平均水質均達到或優於Ⅲ類,平均水質優良率100%,水質達標率穩步提升。

2013年中秋節,在梅縣文體中心成功舉辦了以“梅州月·中華情”為主題的2013年中央電視台中秋晚會。

2018年首屆“中國農民豐收節”在全國設6個分會場,梅州成為其中之一。

中國傳統古村落

茶山村被譽為“中國歷史文化名村”的茶山村(首秕中國傳統村落)位於梅縣區水車鎮西面,縣道荷水畲公路貫通全村。村內原有一顆古油茶樹,故而得名“茶山村”。該村落源於明代初期,逐漸興盛,清末達到鼎盛期,村中現存34座傳統民居,其中紹德堂為明代建築,有500多年歷史,村中有三百多年歷史建築三座(萼輝樓、創毅公祠、伯榮樓),二百年以上歷史建築五座(暢雲樓、德崇樓、司馬第、培元樓、承慶樓),其餘大部分歷史建築均在百年以上。

橋溪村始稱叩頭溪;該村四面環山;方圓約1平方公里;明朝萬曆年間,由陳朱兩姓人家先後在此卜築營居,世代聯姻,互結秦晉之好,繁衍生息。該村於2002年用經廣東省人民政府批准,定為廣東省文物保護單位。村內最有特色的客家民居建築有朱氏的繼善樓和反圍龍式的積善堂等,堪稱梅州“文化之鄉”、“華僑之鄉”和革命老區的一個縮影。該村對研究客家民系的遷徙史、客家華僑史、地方教育史、地方革命史和客家地區的人文習俗、宗教信仰、民居建築藝術等、提供了歷史、科學和藝術的寶貴資料。

客家圍屋

客家圍屋與北京的“四合院”,陝西的“窯洞”,廣西的“桿欄式”和雲南的“一顆印”,合稱為中國民間五大傳統住宅建築形式。代表性的有坐落在梅州市梅江區西陽鎮白宮富良美村的聯芳樓(又稱華僑“圍屋”),還有,建於光緒三十年(1904年)“南華又廬”位於梅縣區南口鎮,是梅縣區最大的客家民居。其建築造型獨特;亭台樓閣俱全,雕龍畫風,具有典型的客家民居特色。

萬秋樓

梅州萬秋樓

萬秋樓位於梅縣區新城辦事處富貴居委夏屋,建於民國19年(公元1930年),是世代旅居馬來西亞華僑夏先生所建,夏先生名以澄,字萬秋。當時,夏萬秋重生在馬來西亞聘請一名專家找到大貯量錫礦而發家后,為榮宗耀祖,在祖家建屋取名萬秋樓。該樓是由厚實的牆體和百餘根直徑1.2尺,長有丈余的花崗石圓柱作骨架,石柱的底座和頂端配有花卉或各種浮雕圖案,襯托著用石米批盪的牆體,使整座建築渾然一體,莊嚴典雅。樓內的大門,小門,光窗及主樓的騎樓,走廊都設鐵拉閘防護,天井上空更有“防盜網”的設施。萬秋樓因夏先生無後代在家,一直處於空置狀態。

人境廬

人境廬在梅州市區(梅城)東3公里的楊桃墩小溪邊。建於清德宗光緒十年(公元1884年),是清代詩人黃遵憲的別墅。因他有詩集《人境廬詩草》而得名。建廬前三年,他任駐日參贊時結識的日本書法家成獺溫為他寫了“人境廬”三字門匾,字體蒼勁有力,深藍色,襯以赭紅底色,典雅莊重。

千佛塔

千佛塔在廣東梅州市區(梅城)東山嶺上。由生鐵鑄成,上有千佛浮雕,故名。南漢大寶八年(公元965年)鑄造。與廣州光孝寺內的東西鐵塔同為南漢時遺物。塔七層,高約7米,第一層鑄有建塔的紀年銘文,上有琉璃瓦亭覆蓋,塔旁有清末詩人黃遵憲的南漢修慧寺千佛塔詩等碑刻。山後有紅色岩系形成的大東岩、油岩等岩洞。

鱷骨潭

鱷骨潭在廣東梅州市區(梅城)東南約15公里的鄭均峽內。梅江東流至此,兩山矗立,河身變狹,水流湍急,中有深潭。相傳宋通判陳堯佐戳鱷魚后,曾棄骨於此,故名。在潭側石壁上有巨大的“鱷骨潭”三字石刻。北岸有觀瀾亭可俯瞰深淵。

鬆口元魁塔

鬆口元魁塔始建於明朝萬曆四十七年(公元1619年),1629年竣工,為九層高的樓閣式磚石塔,樓梯築於磚牆中間,僅容一人上下,每層都有對開的四個石窗,位於距梅州市梅縣區鬆口鎮四公里處的梅江下游北岸,為明末翰林學士、東宮侍講李二何主持修建於明萬曆年間。此塔為樓閣式八角形塔,共7層,高40餘米。塔底正門有李二何親撰的對聯:“瀾向閣前回,一柱作中流之砥;峰呈天外秀,萬年騰奎壁之光。”

陰那山風景名勝區

梅州市梅縣區美景

陰那山位於梅縣區雁洋鎮,其東南為大埔縣英雅鎮。山勢呈東北--西南走向,綿延300餘里,蜿蜒起伏。由梅雁集團公司投資開發的陰那山旅遊區,於2000年10月開業,從雁洋南福村開始,一條長達9.9公里的水泥公路繞著層層山巒,峰迴路轉數十旋,一直延伸至陰那山。風景區範圍6.6平方公里。山頂五峰並列,海拔均超千米,故有"白雲深處望三州(梅州、潮州、汀州)之說。陰那山突起於梅江平原之上,山勢雄奇,峰巒疊翠,冬季山頂有積雪。具有“神山、群峰、奇石、翠瀑、浮雲”的特色。陰那山秀甲潮梅,名播閩粵,與羅浮、南華鼎峙齊名,並稱“粵東三勝”。

靈光寺

靈光寺,本名聖壽寺,位於梅縣區城東鎮南部陰那山半山海拔約500米處。相傳在唐咸通年間高僧潘了拳來此開山建茅,他死後人們在此建寺,明洪武十八年(1385年)擴建后改今名。現存殿堂為明清及以後建築。靈光寺主殿以“菠蘿頂”建築為最大特點,其中最大的佛殿(又名波羅殿),重檐歇山頂,面闊三間,進深七間,殿中央有螺旋形斗八藻井,俗稱波羅頂。這個最大的佛殿(又名“菠蘿殿”),重檐歇山頂,面闊三間。寺前有古柏兩株,一榮一枯,相傳為潘了拳手植,至今已逾千年。枯柏經300餘年而不朽,人稱“生死樹”。

王壽山

王壽山位於梅縣區桃堯鎮黃沙村境內,離梅州市區70多公里,屹立於廣東省交界處,海拔1148米,是梅縣區第二高山。該山連綿20平方公里,由多座山峰連結而成,素有“九峰十八景”的美譽。主要的旅遊景點有螳螂掛壁、棋盤石、笠麻棟、和尚拜燭。

葉劍英紀念園

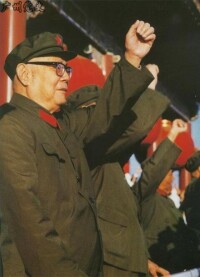

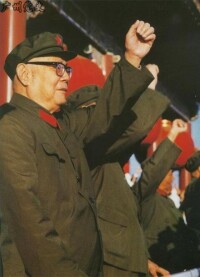

葉劍英元帥

葉劍英紀念園位於梅縣區雁洋鎮虎形村,是全國紅色旅遊經典景區、全國愛國主義教育示範基地。紀念園規劃佔地面積482畝,分為紀念景區、人文秀區、生態林區和旅遊休閑服務區。紀念景區中,以“少懷壯志”、“泉井情深”、“力挽狂瀾”、“翰墨飄香”、“百戰歸來”五大主題組織序列;人文秀區以葉劍英故居、葉家宗祠為核心,展示葉劍英出生和成長的環境;生態林區中結合山道布置“葉道英亭”、“心繫赤子”石刻等,充滿詩情畫意;旅遊休閑服務區內設置模擬軍事訓練基地、農家樂園、植物園和客家風情街,供遊人休閑及購物。

主要景點:5A級景區有雁南飛茶田度假村;4A級景區有葉劍英紀念園、雁鳴湖旅遊度假村;3A級景區有南壽峰健康產業園、大觀天下文化旅遊產業園;其他景區還有古梅縣八景、鬆口八景、客都人家康養文旅綜合體、麓湖山國際高爾夫球會、中國收藏文化示範基地、客家文化影視娛樂基地、橋溪古韻景區(橋溪村)、古梅夢景旅遊產業園、麓湖山文化產業園區、麓湖山莊度假區、四季佳禾現代產業園、新南灣水岸遊樂休閑中心、梅州市洞天湖生態旅遊度假區、茶山古村落旅遊區、王壽山風景區、仁厚溫公祠、雁洋鎮“南福春秋”景點、陰那山旅遊度假區、佛光寺、鬆口古鎮旅遊區、僑鄉村旅遊區、恆溪生態園、雞冠山養生園、三鄉養生度假村、中國油茶種植業綜合標準化研究基地、祥和養生園、梅西水庫、五指峰天文科普園、綠窟潭、金豐園休閑農莊、九龍嶂風景區、加業營地、客家風情小鎮、萊雅木屋溫泉度假村、盤古步行街、絲路文化小鎮、中山公園、憲梓公園、梅花山森林公園、客家姓氏主題文化園、宋湘紀念公園、羅芳伯故居紀念館、張榕軒紀念館等。

2019年,梅縣區被認定為首批廣東省全域旅遊示範區,縣域旅遊綜合競爭力連續九屆躋身全省十強。全區旅遊接待共2068萬人次,同比增長8.2%;實現旅遊總收入174億元,同比增長9.1%;其中住宿設施接待過夜旅遊總人數1413萬人次,同比增長7.3%。年末全區共有5家星級酒店(其中:四星級1家,三星級4家),共有6個A級景區(其中5A級1個、4A級3個、3A級2個)。

古代:唐朝進士黃僚、潮州刺史古革、象州刺史古堇、賓州刺史古鞏,南宋梅州教育先賢侯安國、抗元英雄蔡蒙吉、四川巡撫廖睿、吏部侍郎東宮侍讀李士淳、傳臚(殿試第四名)李仲昭、兩朝帝師溫葆深、嶺南第一才子宋湘、福建水師提督顏鳴漢、廣東提督邱玉光、湖北按察使楊仲興、雲南按察使林紹龍、山西道監察御史丘玖華、山東曹州總兵黃鳳山、甘肅涼州總兵楊奎猷、福建台澎總兵顏鳴皋、清代翰林進士李象元、陳鶚薦、邱玖華、宋湘、王利亨、李仲昭、李黼平、黃仲容、李載熙、溫仲和及解元謝天佑、李士淳、李恆熉、葉著、楊時行、梁念祖、葉鈞、鍾允彝、李汝謙、李載熙、李象斌、黃伯龍、熊曜、曾輝元、房殿魁等;清末外交家梁詩五、外交家黃錫銓、航海旅行家謝清高、廣州三元里抗英領袖之一王韶光,太平天國森王侯裕田、顧王吳如孝、心王侯賢提、堯王侯觀勝、振王侯玉田、柬王李桂芳、江南文將帥李文炳,古代才女梅州十二釵、嶺東女詩人黎玉貞、葉璧華,近代中國走向世界第一人黃遵憲、黃花崗七十二烈士之饒輔庭、周增,辛亥革命廣州紅花崗四烈士之溫生才、陳敬岳、香港和澳門同盟會主盟人謝英伯。

近代:北伐軍總參謀長張文,粵軍總參謀長鄧仲元,廣西都督府參謀長林紹斐將軍、抗日烈士劉國用、黃紀福、溫健公、鍾若潮等,民國廣東省政府主席軍事測量之父黃慕松上將,民國安徽省政府主席李維源,中國抗日遠征軍副司令黃琪翔、遠征軍副總參謀長溫鳴劍,民國陸軍上將劉志陸、張民達,國民黨第五兵團司令李鐵軍、第七兵團司令黃伯韜,十八兵團副司令兼第一軍軍長陳鞠旅、十二兵團副司令柯遠芬,陸軍一級上將黃鎮球,台灣前空軍指揮參謀大學校長“飛虎將軍”李學炎,黃埔軍校第四任校長羅又倫上將,國民黨情報局局長張炎元、國民黨十三太保之一梁乾喬、中統上海站站長陳彬、海軍海防第一艦隊司令李國堂及王岳、王皓明、謝良牧、鄧偉棠、鄧士富、鄧道成、古有成、葉法武、葉劍光、葉公武、葉雨東、葉植楠、葉簡修、葉干武、丘學訓、劉璟、劉國用、劉伯英、劉偉民、劉兼善、池中寬、庄偉剛、庄清源、李薈、李青、李我、李克軍、李崗、李國堂、李晉天、李鼎曾、李國干、李國圻、李維源、李劍強、李增良、李如傑、李漢沖、李英豪、肖文、肖沖漢、肖毓麟、肖一它、肖寬岳、肖璽明、肖根性、吳今、吳杏宜、余慕陶、鄒炎、鄒宣祥、鄒志奮、張恩觀、張志岳、張翹柳、張光前、張鳳亭、陳節、陳淦、陳海華、陳丹青、陳毓漢、陳復興、楊冠雄、林一堃、林良彝、林激真、周其鑣、周輝甫、饒遠蒼、饒欽廉、侯梅、徐光華、徐秋賓、郭潛、郭潤華、郭煥章、郭翹然、凌德民、黃承典、黃維恕、黃紀福、黃心維、黃士弘、黃開榮、黃震球、曹維漢、梁一飛、梁若節、梁世驥、梁順德、梁特鋒、梁國材、曾其清、曾正我、曾滌民、溫靖、溫克威、溫世程、溫泰華、謝鎮南、謝力公、謝灝齡、謝魯倩、藍守清、賴和平、蔡復生、熊略、潘奮南等民國將領,蔡元培先生之女婿林文錚大師、孫中山先生之孫媳林倫可、蔣介石之兒媳邱愛倫、越南國父胡志明夫人曾雪明、中國第一個象徵主義詩人雕塑泰斗李金髮、中國現代言情小說開山祖師張資平,“南社才子”、小說家李煮夢,國學大師古直。

現代:開國元帥葉劍英,開國中將肖向榮,開國少將楊永松、葉松盛、盧達元等,開國大校張孤梅、陳烙痕、王立朝、林傑等,新時期解放軍將領謝達忠、張榛盛、葉選寧、古國檀、羅來勝、謝達忠、廖萬清、陳志傑、蔡軍等,武警少將張文輝;原全國政協常務副主席葉選平,原最高人民檢察院檢察長、公安部部長劉復之,原國家廣電總局副局長、中央電視台台長楊偉光,原國家郵電部部長楊泰芳,原全國婦聯副主席黃甘英,原全國僑聯副主席謝文思,原中央委員劉均益,原廣東省人大常委會主任黃龍雲,原上海政協主席李國豪,原天津副市長葉迪生、原北京市人民檢察院檢察長何訪拔,原廣東副省長張文、丘哲、謝強華等,原廣東省人大常委會副主任王維、黃友謀等,原廣東省政協副主席羅范群、陳伊林、李伯球、張展霞、郭翹然、溫蘭子等,貴州省高級人民法院院長謝錦漢,原廣州市長楊資元,原全國政協常委葉道英,原新華社香港分社社長李菊生,原《人民日報》副總編輯廖經天,中國社會科學院副院長張江,十九屆中央候補委員吳曉光,中國僑聯副主席余國春;海內外院士有世界著名量子化學家潘毓剛、世界著名橋樑專家李國豪、中國腫瘤學奠基人吳桓興、中國病理學奠基人之一梁伯強、中國物理化學奠基人之一黃子卿、國際著名治癌專家彭淑牖以及江歡成、黎尚豪、鍾惠瀾、楊簡、梁春廣、古德生、張楚漢、陳志傑、廖萬清、李元元、周湘濤、楊海星、李怡章、侯一釗等院士;影視導演侯孝賢、楊德昌、梁立人、楚原、關爾等;影視明星張國榮、黎明、黃婉秋、陳建州、譚佑銘、謝寧、李麗珍、鍾淑慧、梁韻蕊、楚湘雲、彭佳慧、鄧美美、森森、李艾、林好、郭芯其;著名音樂人羅大佑、劉惜君、李佳薇、葉晴晴、陳娟兒、陳珀、陳善寶等;著名電影音樂作曲家張棣昌、李樹化,中國著名詞曲作家陳潔明;武俠小說宗師溫瑞安,文學理論家古遠清,地理學家徐俊鳴,教育家黃葯眠、何如、謝曉安、楊凡,經濟學家張卓元、林霖,財經作家吳曉波,直升機專家溫清澄,建築學家黃錫璆,前中國國家羽毛球隊教練侯加昌,前中國國家足球隊教練曾雪麟,北京奧運會女子曲棍球賽亞軍陳秋綺,中國國家羽毛球隊運動員陳其遒;現任華中科技大學校長李元元,原中國政法大學校長劉復之,原上海同濟大學校長李國豪、薛尚實,原武漢大學校長侯傑昌,原北京師範大學校長李霧仙,原北京工業大學校長蔡少甫,西安電子科技大學黨委書記吳海洋,原福州大學黨委書記張孤梅,原杭州大學黨委書記陳烙痕,原貴州大學黨委書記陳希文,原華南師範大學校長黃友謀,原唐山交通大學校長熊崇志,原廣州中醫藥大學校長李任先;著名戲劇藝術家李世濟、梁素珍、楊秀薇、鄧玉璇等;導演、音樂人古享林;澳洲維省客屬崇正會副會長、電影製片人陳裕華;企業家曾憲梓、曾智明、羅桂祥、羅騰祥、羅芳祥、廖安祥、梁亮勝、余國春、余鵬春、鄒錫昌、王華君、李一峰、葉華能、廖平元、梁健鋒、徐緩、張波、張頻、謝俊明、葉紅漢、黃華、林光如、陳小斌、劉德遜、廖清清、廖冬芬、廖淑清、朱蓮芬、古爾夫、黃麗群、羅琪茵、羅秀茵、侯薇、李穎、梁爽、鄧禕禕、鄒圳超等。

海外僑胞:羅芳伯、吳元盛、葉來、吳奈溫、欽紐、索安、李品元、侯永昌、黃馨祥、楊克林、余德耀、伍倫盼、葉劍橋、葉謀迪、曾仕倫、蘇崑、楊玉麟、梁棋祥、黃錫義、丘思東、朱梅麟、王純萬、朱志筠、李基昌、楊尊紹、鄧學升、鐘律芳、陳念汀、李國華、曾繁興、楊欽俊、鍾富喜、曾憲建、黎發芳、黎世芳、謝其昌、鍾萬學、熊德怡、謝樞泗、張榕軒、張耀軒、李萊生、張步青、潘植我、潘君勉、古今輝、劉佛良、蕭耀銘、林海岩、吳黎耀華、李國賢、張旋龍、伍淼源、伍萬通、伍捷朴、熊德龍、李金松、梁世楨、傅志寬、劉正昌、葉聯禮、蒙樂提、翁真如、歐陽秋眉、賴涯橋、宋速剛、陳錫淼、丘志明、丘德星、李愛賢、李孝賢、溫載偉、朱國盛、劉德光、饒耀武、吳能彬、陳志明、鍾家燕、吳德芳、李有權、侯友芳、羅淡芳、侯沐凱、鄒祖文、王俊宏、王文康、謝學賢、黎次珊、黎載康、楊南星、溫耀濱、李偉泉、林檢祥、林友福、朱長森、朱兆祥、彭肯恩、吳灝、鄭海麟、羅家倫、余暘、李鏗發、李志雄、陳晉堯、李介夫、李威倫、葉鋼書、黃德新、梁璧如、謝益卿、謝夢池、謝良牧、謝逸橋、梁密庵、梁典元、陳隆吉、劉宜應、余連慶、丘燮亭、丘元榮、劉家棋、宋中銓、周仰傑、羅光華、夏萬秋、丘星祥、丘慶祥、丘克輝、謝淡秋、黎子達、梁燊南、曾劍樂、楊浩、梁冰琿、張和然、江淼成、廖幼青、黃國棟、曾季瑾、葉正欣、楊健昌、林翊球、林文璉、黃耀寰、周瑞彬、李湘生、陳富聲、張運喜、李桐生、鄭安壽、劉潤德、彭精一、饒實甫、張寬粦、李丹妮、鍾玉璇、鄧軍凱、沈煥盛、張遠明、陳寄虛、廖伯鴻、陳超凡、蔡亞萍等。

葉劍英

葉劍英

葉劍英,字滄白。1897年4月28日生於今廣東省梅州市梅縣區雁洋堡。1917年入雲南講武堂學習,畢業后追隨孫中山投身民主革命。1927年蔣介石發動-政變后,曾通電反蔣,隨即奔赴武漢任國民革命軍第四軍參謀長。同年7月秘密加入中國共產黨,為發動南昌起義做了重要工作。隨後又與張太雷、葉挺等領導了廣州起義,任起義隊伍副總指揮。1928年赴蘇聯入莫斯科東方勞動者共產主義大學特別班學習。1931年進入中央革命根據地,歷任中央革命軍事委員會委員兼總參謀部部長、中國工農紅軍學校校長等職,參與指揮第二、第三、第四次反“圍剿”戰役。

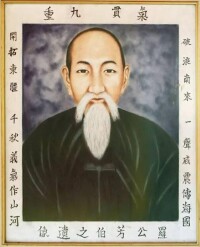

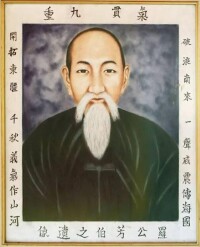

羅芳伯

羅芳伯

羅芳伯(1738年—1795年),原名芳柏,梅州人稱為羅大哥,今梅縣區石扇西南村人。清乾隆三年(1738年)二月。出生於耕讀之家。少年時“負奇氣,性豪爽,尤喜結納”,“自幼學文習武為群兒冠”,“嘗於學書習劍之餘佐治耕牧,遇事勤奮,鄉里稱之”,“成年後,由於業儒不就,又不甘老死鄉曲。

饒宗頤

饒宗頤(1917-2018),祖籍梅縣,是享譽海內外的學界泰斗和書畫大師。香港中文大學中文系榮休講座教授、中國文化研究所及藝術系偉倫講座教授。

梅縣區歷來崇文重教,名人輩出,宋有進士、抗元英雄蔡蒙吉,明有侍讀學士、翰林李士淳,清有“嶺南第一才子”、詩人、書法家宋湘,當代有作家、雕塑家李金髮以及開國元勛葉劍英等一大批光耀中華的名人賢士。百年來誕生了229名將軍,建國后培養出62名大學校長(書記)和14名院士,郭沫若先生曾讚美“文物由來第一流”。

梅縣區先後榮獲中國金柚之鄉、中國旅遊強縣、全國文化先進縣、中國民間藝術之鄉(山歌藝術之鄉)、全國綠化模範縣、全國綠色小康縣、中華詩詞之鄉等稱號,並被確認為中央蘇區縣。

2014年11月15日,梅縣區舉行了榮獲“中國長壽之鄉”稱號的授牌儀式,標誌著梅縣區成為梅州市內的第四個“中國長壽之鄉”。

2019年2月2日,被文化和旅遊部命名為2018-2020年度“中國民間文化藝術之鄉”。

2019年3月6日,中央宣傳部、財政部、文化和旅遊部、國家文物局公布《革命文物保護利用片區分縣名單(第一批)》名單,梅縣區在其中。

2019年12月31日,梅縣區被認定為首批廣東省全域旅遊示範區。

2020年2月,入選2020中國特色小吃百佳縣市。

2020年3月19日,入選第一批全國農作物病蟲害“綠色防控示範縣”創建推評名單。

2020年12月,入選“第二批國家全域旅遊示範區”名單。

2020年12月,被授予”廣東省雙擁模範城(縣)“榮譽稱號。

2021年,入選國家農產品質量安全縣名單。