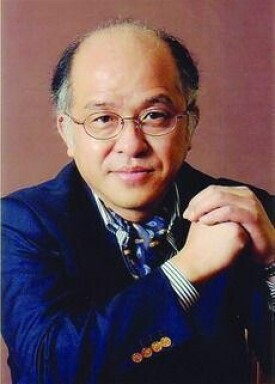

淺田次郎

淺田次郎

淺田次郎,原名岩田康次郎,一九五一年十二月十三日生於東京。被譽為日本當代最有天份的小說家之一。四十歲時,以《被拿到還得了》一文在文壇初試啼聲。一九九五年,以《搭地鐵》獲得吉川英治文學新人獎;一九九七年,發表《鐵道員》引起廣泛迴響,更因此獲得日本文學大獎直木賞,奠定淺田次郎在日本文壇之地位,也使其文學創作登上高峰。《鐵道員》後來拍成電影,亦獲國際影壇的注目,更是將淺田次郎的文學推向世界級的角度。

淺田次郎

淺田次郎的小說,文字看似平淺,其實意念深遠,溫和平實的描述,緩緩將深情注入每位讀者內心,如同一杯甘醇的佳釀,溫暖了每一顆心。閱讀淺田次郎的小說是一場豐盛的心靈饗宴,他不吝惜展現無窮的創作力,不囿限任何題材,在淺田的文字帶領下,我們可以穿透外在的表象,直觸真實的人性。這也是直木獎大師淺田次郎的文采總是深受許多人感動的原因吧。

淺田次郎

小說里的人物性格完全呈現出淺田次郎對事情一針見血的透析以及悲天憫人的寬宏與省思,或許我們可以將這堅毅執著又溫柔純真的形象,視為淺田次郎個人特質的寫照。書中的每一位主角,不論是屈服於現實生活,或者沉淪在墜落的泥沼,抑或是歷史事件的重現,都能在淺田次郎細緻深入的描寫之下,賦予了晶瑩無瑕的靈魂。

雖然不時在日本報紙雜誌上見到他的名字,但並不認識。去年秋天,他參加日本筆會作家代表團來中國訪問,我臨陣磨槍,找了些資料,才算對他有所了解。

他的作品,以歷史小說為主,有《乘地鐵》(獲吉川英治文學新人獎)、《鐵路職員》(獲直木獎)、《壬生義士傳》(獲柴田練三郎獎)、《蒼穹六連星》(以西太後為主人公)、《珍妃井》等百餘部。資料中說,他筆下的西太后,與眾不同,非但不令人厭惡,還有點可愛。他認為,不應該按照西方史觀來評價西太后,要在當時歷史的大背景中描繪這個權傾朝野的女人。

近年來,在日本年輕人中間興起了歷史熱,歷史小說、歷史電視劇、歷史舞台劇、歷史漫畫,人氣很旺。淺田次郎生逢其時,乘風而起,扶搖直上,聲名鵲起。他原本是一家服裝店的老闆,姓岩戶,名康次郎,1951年12月生於東京,寫小說出名后,以文筆為生。

淺田次郎作品書影

他每天上午寫作,下午讀書,天天如是,幾十年如一日。他說,讀書如吃飯穿衣,是我生活的必需和興趣,讀與我創作有關的書,也讀大量的“閑書”,沒有什麼目的性,隨便翻一翻,有趣就讀下去,無聊就放下,反正每天不讀書不行。現代生活有很多誘惑,電視、漫畫、時尚、五花八門,人們從中可以得到滿足,讀書受到激烈衝擊,很多人,尤其是年輕人,疏離了圖書。這是一種悲哀,更是一種錯誤。現在興起了網路小說,手機小說,人人都可以寫,但我覺得它不太像小說。我寫小說,是出於一種慾望,也可以說是我的一種生存方式,而網路、手機小說,是一種自我表現的手段,與傳統寫作,有所不同。

他崇拜司馬遷,說司馬遷是天才,《史記》百讀不厭,每讀一次,都有新的發現和收穫,雖然是史書,但也可以當歷史小說來讀,其敘事、狀物、寫人,都入木三分,甚至可以說,是歷史小說的頂峰。如果叫我到孤島生活,只准帶一本書,那就是《史記》。

他愛吃中國菜,而且會吃。在上海吃大閘蟹時,他連說味道絕佳,無與倫比。陽澄湖大閘蟹,蜚聲海外,我在日本市場見過。這東西在中國就很貴,到日本更貴得令人咋舌,一般人吃不起,不知其味。看他動作嫻熟,神色欣然,有條不紊,一絲不苟,就知道是行家裡手。

有一位日本作家說,日本經濟不景氣,文學更糟,近20年來,文學作品減少了一半,作家的收入沒有增加,更窮了。他沒有吭聲,因為他不窮,他的歷史小說,發行量很大,讀者甚眾,但也有牢騷。他說他的《鐵路職員》發行260萬冊,版稅的三分之二都繳了稅,稅這樣高,不利於創作。有些作家,當年的稿費版稅收入達到一定水平就不寫了,再寫大部分都繳了稅,自己所剩無幾。

從少年時代起,他就不寫筆記,如今寫歷史小說,需要掌握大量資料,但他還是不做筆記,只是不斷讀書、思考、觀察,在自己的頭腦中構築一個歷史舞台。《乘地鐵》,是描寫日本戰敗后的生活,對他來說,也可以說是歷史小說,因為那時他還沒有出生。為了描寫真實,他尋親問友,打聽哪裡是店鋪,哪裡是食攤,哪裡是黑市,還畫了張地圖。他說自從寫歷史小說之後,東京的景物在我眼裡就變了樣,散步時,心裡想,這裡是過去的藩邸,這棵樹見過我寫的那個時代……好像坐上了幻想中的航時器,在歷史、現實和未來中自由翱翔。

他說歷史小說,重要的不是故事,而是人,人物性格。如果沒有很深的人生閱歷,不了解各種各樣的人,根本寫不出來。

淺田次郎作品《蒼穹之昴》

他說,人為什麼要學習歷史呢?就是要確定自己在現實生活中的坐標。極言之,昨天,就是今天的歷史,今天是昨天的繼續。古代距我們遙遠,近代距我們較近。從這個意義上說,中國的明清時代,遠比三國時代與我們現實生活的關係更密切,更重要。日本學校沒有詳細教授近現代史,人們大都不知道日中間存在的問題,如果了解中國的清代歷史,就能理解今天的日中關係。中國歷史,典籍浩繁,豐富多彩,對於日本小說家來說,有巨大吸引力。身為小說家,我有一種使命感,要用小說描寫日本和中國近150年的歷史。我把中國近現代史作為我寫作的新坐標,繼續寫下去。