躍龍山公園

躍龍山公園

躍龍山位於寧海城關東南隅,海拔80米,蜿蜒如龍偃卧,舊名卧龍山,又名映霞山。明代縣令黃醇易今名,解放前西有正孛先生讀書處和乾坤正氣坊。其側有青雲觀(又名龍山道院),梯山建樓三層。上有望海樓,登樓縱目,兼擅溪山。后通“呂祖殿”,有臨海葛永裳撰聯:“香煙歸莊嚴,仙跡長留,想落月滄溟,半醉曾騎龍躍過;書聲今寂寞,忠魂不返,對斜陽雉堞,孤城猶恨燕歸來。”西南山嘴下,有龍吟潭,潭上峭壁懸岩,常有佇壁垂釣者。解放后,古建築多有拆除,改建其他用房。

迄今龍吟潭已湮沒,但主要山脈今均闢為公園。遍植松柏,綠樹成蔭。新辟“將軍湖”,碧波蕩漾。烈士陵園頗為壯觀;望溪亭,碑亭、松柏亭、柔石亭、未名亭綴於叢林之中。漫步其中,林木郁茂,亭台掩映,石級錯落,山徑迂迴,清幽宜人,登高可鳥瞰全城,眺望重山疊水,使人心曠神怡。1991年7月寧海縣委命名為“革命傳統教育基地”。

1958年前,這座盤踞在寧海縣城東唯一的抱城子山,尚是一片林木稀疏,墳丘遍野的荒山。1959年12月,縣有關部門號召全城各行各業對躍龍山進行大規模的義務植樹綠化,有錢出錢,有力出力,聲勢十分浩大。10年後,松柏成蔭,綠化處處,可供遊人遮蔽烈日之酷熱,正是“夕陽彩雲映,鳥聲婉轉揚”。

躍龍山由縣園林管理處監管。在躍龍山荒地上,種植各種花卉苗木,為縣城綠化之資源。並在躍龍山東北面山凹處,設立一所玻璃房,用來花卉越冬繁殖培養。當初從這所玻璃房中,先後培養出不少花卉苗木,供全縣花卉愛好者引種繁殖,一度在縣內外聞名遐邇。

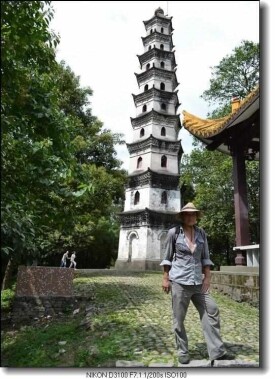

矗立於躍龍山之巔的文峰塔是躍龍山中最為顯眼的古代建築遺跡。它乃是躍龍山中心軀幹地,也是遊人步入躍龍山公園進口處、由低仰望山頂的視線終點。

於明歷十年(1582)邑令黃醇所建。該塔為八級六面樓閣式的空心磚塔,塔身為8層,高22.7米,底層高3.15米,每面寬2.25米,最大對角線長5米,每層腰檐均以三層菱角牙子疊澀,撩檐枋下各以小抱鼓支撐。底層西面有一拱卷門,高2.2米,寬0.7米,其餘五面,各有門式空龕。1861年,塔頂遭雷擊而塌方,清同治十年(1874),縣知事王耀斌、余庭訓倡修,由監生謝璇輝捐款,稟生吳吉監修,軍功劉開拜為監督乃修成此塔。此時塔身增至九層,高24.5米。1915年文峰塔復遭雷擊,塔頂殆毀,不曾修復,年長日久,風雨剝蝕,多有損壞,有朝夕傾圮之虞。寧海縣人民政府於1982年12月,將文峰塔列為重點文物保護單位,並於1983年撥款萬元,重新修繕。由著名書法家姜東舒教授題“文峰塔”三字,並書碑文,修繕后的文峰塔,體形格局保持原貌,塔身煥然一新,塔頂裝有避雷針,以期古塔永存。

文峰塔雄踞躍龍山之巔,環山繞水,風景宜人,為縣城主要標誌之一。現根據民眾所望,在文峰塔南山背之中,建造了一座碑亭,以記載文峰塔歷史。形體外觀勝似古代木結構模樣(其實是以水泥鋼筋製成),巧奪天工。

再由文峰塔的第一亭徐山背往北沿南同方向沿陡坡向下延伸,在峭壁斜陡處,又接建一亭,同樣以水泥鋼筋肌而制,命名為“望溪亭”,這亭倚壁聳之,飛流清溪,水深難測,陡壁10丈,涼亭翹角飛檐,迎風頂雨。遊人駐足於此,都會流連忘返。

在躍龍山西部原百步峻頂,有方孝孺先生讀書處。清乾隆17年(1752年)鄉民為紀念方孝孺曾在此讀書,修建了寬深各四米的木結構平房3間。民國10年(1921年)重修。原有楹聯:“真讀書種子,正氣充天地;是名教完人,學行炳古今。”“一席名山留古迹,千秋正學屬先生”。室內的石桌、石凳俱廢。原“乾坤正氣坊”毀於“文革”期間。1982年12月,縣人民政府公布為重點文物保護單位。