腦疝

腦疝

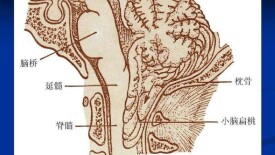

腦疝屬於中樞神經系統疾病。顱腔內某一佔位性病變使得該部位壓力增高,而周圍其他部位壓力較低,壓力高的部分向壓力低的部分推移,導致腦組織,血管,神經等受壓移位,從而引起一系列的臨床癥狀和體征,稱之為腦疝。患者典型的臨床表現有,劇烈頭痛及嘔吐,意識改變,瞳孔改變,及運動障礙。目前常用的治療方法有,藥物治療,手術治療,腦疝是腦血管疾病的高危信號,約有一半以上的患者死於腦疝。腦疝不及時治療,不僅會對血管神經造成損害,還會壓迫腦幹,發生出血壞死,嚴重者危及生命。腦疝的併發症有中樞性高熱,呼吸窘迫,消化道出血等。腦疝病情兇險,病死率極高。

● 神經外科或外科

● 顱內任何佔位性病變發展到一定的程度均會引起腦疝,腦疝形成常見的疾病有:

● 各種類型的腦出血,大面積的腦梗死。

● 由於外傷引起的顱內血腫。

● 各種腦內腫瘤,腦內寄生蟲病,膿腫等。

● 醫源性因素,如對已有顱內壓增高者,行腰椎穿刺或放出腦脊液過多過快,亦可促使腦疝形成。

● 典型表現

● ● 顱內高壓引起的劇烈頭痛,頻繁嘔吐。

● ● 生命體征的紊亂,是指血壓、脈搏、呼吸、體溫的改變。嚴重時血壓忽高忽低,呼吸忽快忽慢,體溫可高達41℃以上,也可低至35℃以下而不升,最後呼吸停止、心臟停搏而死亡。

● 其他表現

● ● 意識改變,嗜睡,昏迷,對外界反應不敏感。

● ● 瞳孔改變,兩側瞳孔不等大,初期腦疝一側瞳孔縮小,如腦疝繼續發展,該側瞳孔散大,可出現雙側瞳孔散大,強光照射時瞳孔不縮小。

● ● 運動障礙,腦疝起初,表現為患者運動減弱或者消失,隨著病情的進展,出現,頸後仰,四肢僵直,軀背過伸,呈角弓反張狀。

● 患者常只有劇烈頭痛,反覆嘔吐,體溫高低不穩定,呼吸時而急促,脈率不整齊,脖頸後仰,四肢僵直,軀背過伸,呈角弓反張狀,疼痛,意識改變出現較晚,呼吸驟停發生較早,瞳孔改變較遲。

● 引起病側大腦半球內側面受壓部的腦組織軟化壞死,出現下肢偏癱,排尿障礙等癥狀。

● 實驗室檢查:對於需要鑒別的腦疝,可行腰椎穿刺測定顱內壓力,或者可以對腦脊液進行分析,對顱內病變進行診斷和鑒別診斷,如腦疝可能性較大不適合行該檢查。

● X線檢查:目前使用較少,由於X線密度解析度較低,對顱內結構顯示不清楚,目前較少使用,當脊髓椎管病變時,X線會具有一定的影像學表現。

● CT檢查:CT檢查有良好的密度解析度,一些微小的病變通過平掃增強都能被發現,而且該檢查經濟、簡單、快速,是懷疑腦疝時的首選檢查。

● MRI檢查:MRI檢查相對費用較高,對於CT 檢查效果不滿意的,可以進行MRI檢查,進一步明確病變的性質和類型,但MRI檢查時間長,病情危重時不適合。

● 醫生根據臨床表現、實驗室檢查和影像學檢查進行診斷。

● 劇烈的頭痛。

● 頻繁的嘔吐。

● 生命體征紊亂。

● 運動障礙。

● 意識改變。

● 四肢僵直,身體極度后屈呈弓背狀。

● 腰椎穿刺測定顱內壓高。

● 腦血管造影檢查:部分腦疝患者可發現血管阻塞或者破裂。

● CT:發現顱內佔位性病變,結合患者相應的臨床表現,可以考慮腦疝的可能。

● 腦脊液檢查:測顱內壓,對腦脊液進行檢查,有助於對顱內病變進行輔助診斷。

● MRI:對CT不能明確的病變採用MRI,對於複雜的病變兩者結合檢查更有意義。

● 腦疝需要與腦血管疾病,顱內佔位性病變如腦腫瘤,寄生蟲病等進行進行鑒別診斷

● 腦血管疾病,顱內佔位性病變,早期一般不形成腦疝,但具有與腦疝相似的臨床表現,僅靠臨床癥狀難以區分。如有上述臨床表現應及時就診,明確病因,解除顱內高壓的情況。

● 快速靜脈注射高滲透液體降低顱內壓。

● 儘快去除病因,如清除顱內血腫或切除腦腫瘤等。

● 難以確診或雖確診而病因無法去除時,可選用腦室外引流術、減壓術、腦脊液分流術等姑息性手術,起到暫緩的作用。

● 腦疝壓迫血管,會引起血管管腔狹窄甚至閉塞,從而造成腦缺血性梗死

● 腦疝佔位性性病變引起顱內高壓,壓迫腦組織,可能會引起腦內功能區損害,臨床表現為不能講話,運動障礙甚至是失憶。

● 腦疝可以發生嚴重的併發症,如中樞性高熱,呼吸困難,消化道出血等。

● 保持良好的生活習慣,遠離高血壓,糖尿病等疾病,從而降低腦血管疾病的發病率,減少腦疝的發生。

● 定期體檢,發現顱內疾病早期處理。

● 如有頭痛,嘔吐,意識不清,肢體僵硬等情況,應及時去醫院就診,查找病因,以免錯失最佳的手術機會。