共找到4條詞條名為群魔的結果 展開

- 俄國作家陀思妥耶夫斯基所著長篇小說

- 《驅魔人》續集

- 1947年徐昌霖執導電影

- 漫威Fox合作X戰警衍生劇

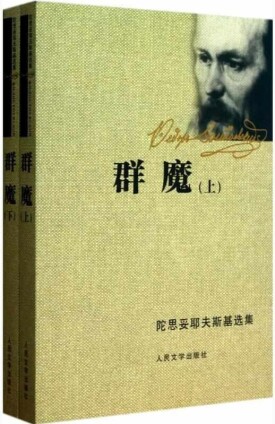

群魔

俄國作家陀思妥耶夫斯基所著長篇小說

《群魔》是俄國作家陀思妥耶夫斯基創作的長篇小說。該作品於1871—1872年首次在《俄羅斯通報》連載。

《群魔》的故事取材於1869年莫斯科發生的涅恰耶夫案件。涅恰耶夫(1847—1882)是彼得堡大學的旁聽生,曾積極參加1869年春彼得堡的學生運動。他跑到國外后,在日內瓦與巴枯寧接近,並學習了無政府主義的陰謀策略。

1869年9月,涅恰耶夫攜帶建立反政府的秘密組織的計劃到達莫斯科,還隨身帶著由巴枯寧署名的“世界革命同盟俄國分部”的委託書。他建立秘密小組,密謀成立了“人民懲治會” 。1869年11月21日,涅恰耶夫用惡意煽動、欺騙和恐嚇手段,借口伊萬諾夫有可能向當局告密,迫使“人民懲治會”的一群會員在莫斯科附近暗殺了他。作者用文學的形式敘述了這一事件。

恐怖組織彼得·韋爾霍文斯基自稱是在國外建立的某個“中央委員會”的全權代表,他以出色的交際能力和組織能力博得了包括省長在內的大小官僚及其親友的信任,建立和發展了地下組織,實施了一系列恐嚇、訛詐、暗殺、縱火等恐怖活動,企圖動搖社會基礎,以便發起暴動,奪取政權。為了控制同夥,他殺害了一心想退出組織的沙托夫,事情敗露后,他又撇下黨羽,逃跑出國,逍遙法外。

| 第一部 | |

| 第一章 | 代序:深受尊敬的斯捷潘·特洛菲莫維奇·韋爾霍文 |

| 斯基生平的若干瑣事 | |

| 第二章 | 亨利親王。提親 |

| 第三章 | 別人的罪孽 |

| 第四章 | 一個跛女人 |

| 第五章 | 一條絕頂聰明的毒蛇 |

| 第二部 | |

| 第一章 | 夜 |

| 第二章 | 夜(續) |

| 第三章 | 決鬥 |

| 第四章 | 人人都在期待 |

| 第五章 | 節日之前 |

| 第六章 | 彼得·斯捷潘諾維奇忙碌不堪 |

| 第七章 | 在我們的人那兒 |

| 第八章 | 伊凡王子 |

| 第九章 | 斯捷潘·特洛菲莫維奇被抄家 |

| 第十章 | 海盜。不祥的早晨 |

| 第三部 | |

| 第一章 | 節日。第一部分 |

| 第二章 | 節日的結束 |

| 第三章 | 一樁風流韻事的結局 |

| 第四章 | 最後的決定 |

| 第五章 | 一個女旅客 |

| 第六章 | 忙碌不堪的一夜 |

| 第七章 | 斯捷潘·特洛菲莫維奇的最後一次出遊 |

| 第八章 | 結局 |

俄國虛無主義作為19世紀中後期影響較大的一種激進思潮,一度以革命和進步的面貌著稱於世,在俄國文學史上留下了很深的印跡。作為曾經的彼得拉舍夫斯基小組成員,陀思妥耶夫斯基對這種發端於西方的否定性思潮並不陌生,甚至一度是這種思潮的擁護者和鼓吹者。進入19世紀60年代以後,多年的牢獄生活及社會上虛無主義的盛行使作家開始重新審視這一思潮。

陀思妥耶夫斯基當年創作該小說的念頭,是俄羅斯1869年發生的涅恰耶夫案件引發的。涅恰耶夫是1869年彼得堡學潮的積極分子,但他信奉的並不是社會主義,而是無政府主義;他從事的不是政治革命,而是暗殺和無情的破壞;他自封中央領導人,他的組織“人民懲治會”也沒有任何綱領,一言以蔽之,他是一個無視任何道德標準的嗜血的恐怖集團首領。1869年12月2日,涅恰耶夫率同人民懲治會的成員,將不願服從他並打算退出該恐怖組織的彼得羅夫農學院學生伊萬諾夫暗殺,棄屍於校園池塘之中。這一恐怖事件頓時傳遍整個歐洲,遭到馬克思和恩格斯的憤怒譴責:涅恰耶夫等無政府主義者已“把資產階級的不道德品行發展到了登峰造極的地步”。涅恰耶夫事件發生之時,陀思妥耶夫斯基正旅居德累斯頓。他密切地關注西方報刊和俄國報刊關於這一事件的報道,由此萌發了創作《群魔》的靈感,並在事件發生不久之後的次年2月擬定了提綱,將涅恰耶夫謀殺伊萬諾夫這一情節作為全書的高潮。

這一事實表明,刺激作家去寫該小說的直接動因不是他對俄國虛無主義或革命運動的反感,而是對於恐怖主義謀殺現象的憤慨。

激發寫作此書靈感的涅恰耶夫事件並不是革命事件,更不是社會主義革命事件,而僅僅是一場血腥的恐怖刑事案件;小說並不是史書,它的任務不是記述真人真事,而是塑造典型人物。

斯捷潘這一人物的原型是季莫費伊·格拉諾夫斯基,此人嚮往西歐,學識淵博,在大學教書期間,他竭盡全力宣揚西方的種種優勢,並貶低了本國制度的種種弊端。他言辭激烈,引起了廣泛的關注和強烈反響。正如文中所描述的斯捷潘一樣崇尚西歐:“‘我’說的仍舊是那個歐洲,仍舊是那些德國人,他們當了我們兩百年的老師。再說‘我們’俄羅斯乃是個大誤會,這誤會單靠‘我們’自己,沒有德國人幫忙,自己又不勞動,是解決不了的!”“斯塔夫羅金的原型是無政府主義的領袖巴枯寧”。維爾霍文斯基其原型是涅恰耶夫事件的主犯涅恰耶夫,他像涅恰耶夫一樣是一個嗜血狂魔者,實施了一系列恐怖活動與暗殺行為後,彼得逃往國外。

斯捷潘·特羅菲莫維奇

群魔父輩——斯捷潘·特羅菲莫維奇。斯捷潘·特羅菲莫維奇是一位聰明過人、才華蓋世的人物,他是虛無主義的惡魔尼古拉·弗謝沃洛多維奇·斯塔夫羅金的培育者和締造者,而斯塔夫羅金又是彼得·斯捷潘諾維奇的崇拜的人,同時他還用兩種不同的思想俘虜了沙托夫和基里洛夫。

斯捷潘·特羅菲莫維奇是一名歷史學教授,西歐派的社會活動家,他性格有些古怪,時常進行所謂的思考,比如思考國家大事,並且他以他思考這一行為而深感自豪,或者說不思考會陷入苦惱的境地。這些是他從幼年養成的習慣,因為作為19世紀40年代的老爺他追求高尚的道德情操,並覺得自己完全具有這些美好的品質。他喜歡“被貶者”的地位。他習慣做出重複的事情,可是這樣會更顯現出他的天真和無邪。雖然他並沒有發表過什麼或者出版過什麼刊物,但他確實有些才華。

斯捷潘基本喪失了他們所應承擔的家庭責任的能力,因而家庭常常伴隨著四分五裂,而兒子也不再視父親為權威,而是對父親厭惡、嘲笑與敵視,從而形成一種新型的父與子關係。

斯捷潘是陰謀活動家彼得的父親,又是斯塔夫羅金精神上的導師。他崇尚西歐派,竟說出了要為了人類幸福,必須把俄國人像消滅害蟲一樣消滅乾淨。“沒有英國人,人類還能活得下去,沒有德國人也行,沒有俄國人更不在話下,沒有科學也行,沒有麵包也行,只有沒有美絕對不行,因為在這個世界上根本無事可幹了!”

當秘密團體聚會以後,斯捷潘的住宅遭到了省長面前的紅人盧布姆的搜查,他一改以往的作風,主動找到省長家去,想要追根究竟一番。沒想到竟然遭到了省長的揶揄,其意在表明,省里的動亂是來自19世紀40年代以來自由思想的傳播,自由主義導致虛無主義,而虛無主義在政治上就會導致無政府主義。

演講失敗以後,他做出了一個驚人的決定,即義無反顧地離家出走,走上大路,並且一直走下去,顯然這裡有某種有關他個人尊嚴和令他神往的東西。

斯捷潘最後選擇漂泊,漫遊大地,在民間傳播福音書,回歸基督教信仰的道路,事實上也完成了他對自我的救贖,對他早期犯下的錯誤進行了清算。因為,畢竟轉向本國人民和民族,才能克服由西歐自由主義所導致的虛無主義和無政府主義。

彼得·維爾霍文斯基

群魔子輩——彼得·維爾霍文斯基:他是群魔中真正的惡魔,對陰謀與權力有著病態的渴望,但幸好還不是力量最強大的。他一生下來就被拋棄,他無論在肉體上還是精神上,所以他只能拚命地依附於他的主人斯塔夫羅金,但他又並不真正忠實於斯塔夫羅金。維爾霍文斯基有時候聰明,他知道怎樣利用斯塔夫羅金達到自己的目的。在這個人身上體現的只有可笑與滑稽,他自以為能控制斯塔夫羅金,目的不能得逞又非常嫉恨他。而在逼迫基里洛夫自殺的那個場面,維爾霍文斯基更像一個丑角。維爾霍文斯基的毀滅是必然,而且也不值得一提。

他是一個最不知悔改的人。他總是領導斯塔夫羅金,成為斯塔夫羅金各種罪行的主犯(麗莎的逃走、列比亞德金兄妹被殺等)。正是彼得“收買”了基里洛夫的靈魂和意志,寄給他錢且讓自殺成了他的義務。

作為群魔子輩代表的彼得·維爾霍文斯基的虛無已經實施在行動上,並且已經到了無可附加的地步。“這些魔鬼附體的維爾霍文斯基們在俄國革命中有很多,他們到處吸引加入魔鬼活動,他們用謊言滲透俄羅斯人民”。

他27歲左右,比中等個頭略高,留著一頭相當長的、稀稀落落的淺色頭髮,蓄著亂蓬蓬的、依稀可辨的唇髭和絡腮鬍子。穿得很整潔,甚至很時髦,但並不講究;這人看似駝背,甚至還很瀟灑。似乎像個怪人,但是後來大家發現他的舉止和風度非常得體,談話也是有板有眼,很對路。他的腦袋越往後越長,彷彿從兩側給壓扁了似的,因此他顯得尖嘴猴腮。他的腦門高而窄,但是面容猥瑣;目光銳利,鼻子小而尖,嘴唇長而薄。面部有病容,但是這不過看上去好像是這樣。他的臉龐和靠近顴骨的地方有一道乾枯的皺紋,這就使他具有一種似乎大病初癒的模樣。其實他很健康,很強壯,甚至於從來沒有生過病。

他總是急匆匆的,說話很匆忙,但同時又十分自信,而且思路清晰,滔滔不絕,開始會喜歡,但後來就會覺得討厭。做事很匆忙,但卻又沒有什麼事要辦,他很自滿,但自己又絲毫沒有意識到。

作為斯捷潘的親生之子,父子多年後的重逢並非感人場景,而是維爾霍文斯基對其父親的厭惡與不屑。與對父親的態度相反,一來到省城,彼得便取得了不小的成功。在他剛到該城的頭四天,幾乎剎那間就跟全城的人認識了。在省長那裡,他也受到了極好的接待,他立刻取得了似乎他是省長的親朋好友或者備受省長器重的年輕人的地位。還在瑞士時,他就和省長夫人認識了,並以僑居國外的革命者而聞名。據傳,他似乎在什麼地方作過悔過,得到了寬恕,他還檢舉了其他幾個人,這樣一來,也許已經將功折罪,並保證以後也一定做個有益於祖國的人。並提到那位大作家,即卡爾馬津諾夫對他也十分賞識,立刻請他到家裡做客。

維爾霍文斯基心目中還有另一個準備攻訐的受難者。他心目中想要攻訐的受苦受難者,為數不少,而且後來也果真成了他的受難者;但是他對這個人卻有著特別的打算,這就是新上任的省長馮·連布克。尤其表現在他對省長的態度上,維爾霍文斯基未經通報就闖進了書房,因為他是主人的好友和自家人。先是對省長的不尊,接著便向省長造謠,說省里的傳單是沙托夫所為,並提供了一系列的“罪證”。並勸導省長,將沙托夫交由自己處理,時間期限僅為六天,省長也答應了彼得的要求。事實上,他早在密謀除掉沙托夫,不是因為其散發傳單,也不是後來去告密,而僅僅因為在國外時沙托夫向他臉上吐吐沫,這不禁讓人感慨虛無的勢力和人性的喪失。

維爾霍文斯基以其非凡的組織能力和領導能力希望建立一個秘密組織,即五人小組,而且有一套理論方針的指導:一是封官許願,二是悲天憫人,三是羞於有自己的見解,也是最主要的力量。維爾霍文斯基的理論不過是“一種政治上的土匪行為和盲動主義的理論”。

維爾霍文斯基則提出“砍掉一億人的腦袋”的計劃,有人同意,有人質疑,甚至有人隨大流的表示同意。“維爾霍文斯基改革的主要手段是暴力,他一直試圖完全控制由他密謀與實施的恐怖主義活動”。

尼古拉·斯塔夫羅金

群魔偶像——尼古拉·斯塔夫羅金:他已經達到了虛無主義的極致,認為從極善和極惡中會得到相同的體驗,於是他破壞周圍的人,無論是男性還是女性。

“從斯塔夫羅金性格的模糊與神秘,可以看到1924年第一位印刷工作人員斯別什涅夫的影子,斯別什涅夫的冷漠與懷疑論,英俊與力量,對所有人產生的魔力,所有秘密光環——這一切都是斯塔夫羅金形象的構成元素”。

尼古拉·斯塔夫羅金,是一名美男子。他的身上有一種神秘的偶像的氣質,“他和多餘人有很多類似的地方,但又不完全相同,他覺得極善和極惡並沒有什麼差別,於是陷入了另一種極端”。

他長得十分秀氣,年齡大約25歲上下。他是紳士中最風度翩翩的紳士,他穿著非常考究,舉止文雅,就像一位已經習慣於最風流倜儻、最端莊文雅的先生所能表現出來的最文雅的舉止那樣。全城人也無不感到詫異,當然,全城上下都已經風聞斯塔夫羅金先生在那邊的所有舉動,甚至連各種內情他們也知道,真叫人難以想象。城裡的所有女士都被他迷住了。她們截然分成兩派——一派人將他視為偶像,另一派人則對他深惡痛疾,恨不得將他千刀萬剮,但是兩派人都對他著迷。一些人著迷的是他心裡可能有非常不幸的秘密,另一些人則十分欣賞他是個罪犯。後來還發現,他的文化程度很高;甚至還頗有學識;但是他對當前迫切的、非常有意思的話題也能發表自己的見解,而最可貴的是他能明辨是非。

可是斯塔夫羅金整個人的外貌雖然是亮色調的,卻給人極其不舒服的感覺。人們評價他的臉像面具。“《群魔》中的斯塔夫羅金先是精神死去,沒有了靈魂之後才是肉身的死去。他不害怕肉體的死亡,因為為了戰勝恐懼他可能殺死自己”。

然而,外貌上的美並不能拯救其內心的墮落。因為這位偶像竟然做出了兩三件讓人理解不了的無恥行為,惡劣透頂,違反常規。先是在俱樂部里,出人意料的捏加甘諾夫的鼻子,又拖著他走了兩圈;接著邀請自由派利普京的妻子跳舞,並吻了三次;三是竟然咬了前省長的耳朵。省里的人一時對他又厭惡又害怕,後來又說他患上了酒狂症,便不了了之了。國外遊學三年後歸來,作者又描述了他的外貌,表面上看,他跟四年前一模一樣,同樣優雅,同樣傲氣,他進來時也跟上次一樣顯得煞有介事,甚至於還幾乎同樣年輕。只是面具感減弱了許多。或許是臉變蒼白了些,或許是閃現了某些新思想的光芒。在他心中,作惡與行善毫無差異,內心已完全達到了虛無。

他面對沙托夫的毆打而不還手,娶跛腳女人為妻,和加甘諾夫決鬥而向天空開槍。正如沙托夫所說的那樣,他這是在邀功請賞。以此表達自己的高傲並且折磨別人。又如當馬夫里基去找他,並要把麗莎拱手相讓時,他的嘴上閃露出一絲高傲又勝利的微笑,同時又流露出某種隱隱約約的,難以置信的驚愕。“斯塔夫羅金的軀體只是一具空殼,他的靈魂早已到了無限的遠方。我們只能通過他的已經死亡的自我——彼得、基里洛夫和沙托夫的幻象來探尋他走過的路。對於這三個人而言,他都扮演過導師或上帝的角色”。

首先,把斯塔夫羅金當成偶像的,當然是陰謀家彼得。彼得把斯塔夫羅金奉若神明。關於麗莎的計劃,他就說過,不管什麼事,隨便幹什麼,都聽從他的調遣。可是連斯塔夫羅金自己都不甚了解其中原因:“為什麼大家執意把旗幟塞給我,必須我舉起來呢?彼得·韋爾霍文斯基也相信,我能夠舉起他們的旗幟,起碼有人向我轉告了他說的這句話。他認定我能夠為他們起到斯捷潘·拉辛的作用,因為我有從事犯罪的非凡的才能——這也是他的原話。”

彼得聲稱斯塔夫羅金是頭,是力量,而自己在一旁搖旗吶喊,只不過是他的秘書。他又坦言:“作為一個虛無主義者,我喜歡美。難道虛無主義者就不能喜歡美嗎?啊,可是我喜歡偶像!您就是我的偶像。您不侮辱任何人,可是別人卻恨您;您平等待人,可是大家都怕您。誰也不敢走近來動一動您的肩膀。您是一個可怕的貴族。一個主張民主的貴族是有魅力的。不管是自我犧牲,還是讓他人犧牲,對您來說都不算一回事。您正是我需要的那種人。除了您之外,我不需要任何人。您是首領,您是太陽,我只不過是您的小爬蟲。”

就因以上種種真誠的感人肺腑的陳述,斯塔夫羅金被彼得當成了陰謀的首領,一個神秘組織的領導者。其次,是人神崇拜者之基里洛夫。基里洛夫是一位工程師,文中對他著筆並不多,但是卻令人印象深刻。斯塔夫羅金在基里洛夫的一生中起過十分重要的作用,可以說基里洛夫是他的創造物。他認為,如果上帝不存在,那麼他就是上帝。

他的這種徹頭徹尾的無信仰導致他走向了虛無主義的極端。“誰能教會人們懂得人人都是好的,誰就會消滅這個世界。”“那個教導過人們的人,被盯上了十字架。”“他會再來的,他的名字叫人神。”“神人?”“人神,區別就在這裡。”

基里洛夫道出了自己追逐的人神論的觀點,認為人如果能擺脫恐懼自殺就能成為上帝。對於基里洛夫這一形象,陀氏做出了解釋:“有人評價說,基里洛夫這一形象很模糊。我應當告訴你們有關馬利科夫的情況。”

“馬利科夫是一位虛無主義者,他對人的神性的信仰建立在被共同視為一個單獨群體的人類生命物之統一觀之上。”

可憐的虛無主義者基里洛夫內心善良淳樸,他在世間把一切都看成美好的事物,他堅持自己的理論,何時死亡他根本不在乎,但卻被彼得利用,間接參加了彼得製造的一系列恐怖活動,這一切只是因為基里洛夫堅信他的偶像斯塔夫羅金曾經灌輸給他的無神論觀點。

再次,是神人崇拜者之沙托夫。沙托夫由無神論者轉而篤信宗教,是一個彌賽亞主義者。正如別爾嘉耶夫所說:“俄國人固有的觀念里認為救世主會降臨,這種觀念和共產主義緊密聯繫。”

在沙托夫的世界里,斯塔夫羅金也起過精神導師的作用,他曾對自己的“學生”說,我們俄羅斯人一定有自己的信仰,只要這個人成了無神論者,他就立刻不是俄羅斯人了。他堅信俄羅斯民族是偉大的民族並把民族提高到了神的地位。沙托夫虔誠地信仰本民族和本宗教,摒棄了早期的無神論觀點。沙托夫性格耿直倔強,與他的親生妹妹——溫順的達莎截然不同,他看不慣斯塔夫羅金對瘸腿女人的做法,因此不惜對他崇拜不已的精神導師斯塔夫羅金打了一記耳光,但他的性格也是他的弱點,當他得知彼得及其小組成員欺騙他,不肯放過他以後,他依然毫不畏懼,直至小組成員相信彼得所言——沙托夫會去告密,一起密謀將其殺害。沙托夫如同基里洛夫一樣,相信斯塔夫羅金曾經灌輸給他的信仰,成為了彼得用血的力量將其小組成員凝聚起來的祭品。除此之外,其他人也是對斯塔夫羅金崇拜倍加。省長夫人尤利婭對斯塔夫羅金的敬重到了迷信的程度,他在她的想象中是一個無所不能的人物,是一個謎一樣浪漫的人物,而且比過去的任何時候更神秘、更浪漫。列比亞德金大尉直呼斯塔夫羅金在他的整個一生中有很重要的影響。只有他一個人才能給我以忠告和光明。

瓦爾瓦拉

群魔的幫凶瓦爾瓦拉:瓦爾瓦拉一直與自己的朋友斯捷潘處於最微妙的關係中,可以說,她一生都在庇護自己的朋友。她是一位正統的婦女,是一位贊助文學事業的女性,她的所作所為僅出於高尚的考慮。這位朝廷命婦對她的窮朋友的長達二十年的影響至為巨大,他們二人竟是這樣一種奇怪的友誼:兩位朋友恨不得把對方給吃了,一輩子就這麼活著,可是彼此卻又分不開。

列比亞德金娜

群魔的受難者列比亞德金娜:列比亞德金娜像一個謎一樣的人物一直引起大家的好奇,她30歲上下,面黃肌瘦,病懨懨的,穿著一件深色的舊的印花連衣裙,長長的脖子上沒有圍任何東西,稀疏的深色頭髮在腦後綄了個髻,只有兩歲孩子的拳頭那麼大,在她那又窄又高的前額上,儘管抹了粉,還是相當分明的呈現出三道長長的皺紋。但在她那文靜的、幾乎是歡樂的目光中映射出一種耽於幻想的、真誠的光。她終日受到其兄長的毒打,卻表示很快活。

她幾乎每天都要發作一次精神病,使她喪失記憶,因此每次發病以後把剛剛發生的一切都忘了,甚至還常常把時間弄錯。這樣一位身心受到折磨的殘疾女性,當有人問她聖母是什麼時,她卻能答出聖母是偉大的母親,是人類的希望,歡樂也就在於此,而人也就再也不會有任何悲傷了。列比亞德金娜無論是對一直毒打自己的哥哥或是心理畸形的斯塔夫羅金,她都表現出了超乎常人的忍耐與寬容。

列比亞德金娜是斯塔夫羅金名義上的妻子。其實連基里洛夫心裡都清楚的很,這是一個活膩了的人的新作,目的是想看看到底能把一個發瘋的殘疾女人折磨到什麼地步。

麗莎維塔·尼古拉耶夫娜

群魔的犧牲者麗莎維塔:麗莎維塔出身於上流社會,又有驚人的美貌,但美貌其中又透露些許病態。乍一看,她給人突出的印象就是她那病態的、神經質的、不斷的躁動和不安。她很高很瘦,但是她的面部似乎不太協調:她的眼睛長得有點斜,跟卡爾梅克人一樣;她面色蒼白,顴骨很高,皮膚黝黑,臉蛋瘦瘦的;可是不知何種緣故這種面向有種讓人流連的成分。她那深色的眼睛似乎在燃燒的目光中流露出一種震懾人的威力;她的眼神似乎在訴說想要成為勝利者。她的樣子看上去很驕傲,有時甚至顯得桀驁不馴。除了外貌上的與眾不同,她還想有所作為。她主動請求沙托夫做她的助手,因為她想為共同事業做貢獻,她想出版書籍,但是被沙托夫拒絕了。早在國外期間,她便和斯塔夫羅金有“某種關係”,並且產生了不悅,起因於她的固執和愛冷嘲熱諷的性格。麗莎維塔的整個身心都圍繞於斯塔夫羅金,面對斯塔夫羅金與列比亞德金娜的“緋聞”,她選擇了另一種表現方式——高傲。

基里洛夫

基里洛夫,工程師,信奉所謂的“人神”思想,將自殺視為人生的最高理想和成為“人神”的必經之路。他認為,世人熱愛生活是一種騙局,只有敢於自殺者才能識破這一騙局;誰能戰勝痛苦和恐怖,把生死置之度外,他就能成為新人,成為上帝。一方面由於恐怖組織頭子的誘迫,同時也出於他本人的自願,他承諾為恐怖組織的殺人勾當承擔罪責。

主題思想

《群魔》主題思想:信仰對於人生的意義

《群魔》中所描繪的恐怖分子,他們有的是政府公務員,有的是退伍軍官,有的是大學生,有的還只是中學生。他們之所以會走火入魔,成為殺人不眨眼的魔鬼,是由於他們接受了恐怖組織頭目蠱惑人心的宣傳。

《群魔》中的主要人物是大大小小的魔鬼和魔鬼附身者,魔鬼的培育者、庇護者和犧牲者,這些魔鬼是一些打著社會主義和“國際”幌子的恐怖分子,是一群喪盡天良的殺人狂。他們使用偽鈔,互相欺騙,在散發的傳單中呼喚人們“關閉教堂,消滅上帝,破壞婚姻,廢除繼承權,拿起大刀。”他們的首領彼得·韋爾霍文斯基自稱是在國外建立的某個“中央委員會”的全權代表。

恐怖主義者的逃亡彼得·斯捷潘諾維奇是一個喪盡天良、恬不知恥的陰謀家,自私自利的野心家和惡魔。這個政治騙子因為沙托夫在日內瓦曾經往他臉上陣過唾沫而對他耿耿於懷,他不能容忍別人違背自己,早就想除掉自己的眼中釘,他採取的是挑撥離間、恐嚇訛詐、縱火暗殺等陰謀伎倆和恐怖手段來對付自己的革命同志,但他打著解放運動的崇高旗幟。他認為人可以毫不留情和不擇手段地摧毀舊秩序。他的新秩序,正如這個小組的智囊希加廖夫所說的就是,“關閉教堂、消滅上帝、破壞婚姻、廢除繼承權,拿起大刀” 。

為了統治世界,就必須毀滅一切,不惜砍掉一億人的腦袋,掌權之後,要極力降低整個社會的教育、科學和才能水平。實現奴隸式的平等,因為知識越多越反動,對於才智高的精英分子,要予以驅逐或處以死刑,因為這些人不甘心於當奴隸。按照希加廖夫的說法,就是要割去“西塞羅的的舌頭,挖掉哥白尼的眼睛,用亂石砸死莎士比亞。”並要不斷的製造恐怖氣氛,讓人們互相猜疑,互相殘殺,從而確保他們的獨裁統治。

陀思妥耶夫斯基藉此想告訴人們,不要迷信革命,在革命的崇高理想背後隱藏著罪惡的、不可告人的陰謀。專制和無政府主義不過是一個硬幣的兩面,革命是一種無意識的宗教,而專制也是一種宗教——專制在政治中死去,會在宗教中復活。

現代人神的毀滅

作品中的基里洛夫是一位哲學家式的建築工程師,他畢生追求的理想就是沒有上帝。基里洛夫的思想不過是巴枯寧主義的俄國表達,巴枯寧曾經認為:如果上帝存在,人就是奴隸;但人類能夠自由、也必然會自由,所以上帝是不存在的。

如果有上帝,人就會變成上帝的奴隸,因此也就會成為宗教和政府的奴隸。伏爾泰的話“即使沒有上帝,我們也要造出一個來”,被巴枯寧倒了過來,置換成“假如有上帝,也要把他毀壞掉。”同樣基里洛夫認為:“人為了能夠活下去而不自殺,想來想去想出了上帝,這是迄今為止的整個世界歷史。”基里洛夫的獨特的推論是這樣的:“如果上帝存在,那麼一切意志就都是上帝的意志。‘我’則不能違背上帝的意志。如果上帝不存在,那麼一切的意志就都是‘我自己’的意志,‘我必須表達自己的意志,”他可以為所欲為。既然沒有上帝,就無所謂道德,那麼就什麼事情都可以做。

基里洛夫必須通過自殺實現自己“意志的最高點”,來證明自己就是上帝。另外基里洛夫通過自殺還想要證明自身的萊警不馴和“新的可怕的自由”,他的神性的標誌就是能為所欲為。這就是他可以在最重要的問題上用來表現他的萊鶩不馴和他新的可怕的自由的一切。儘管古往今來曾經有很多人自殺,但他認為只是為了表達自己的意志而自殺的人卻只有他一個人。他選擇自殺,而不是去殺死別人,因為他認為殺死另一個人只是自己意志的最低的點。而自己卻是追求生命意志中最高的點。因為他相信沒有上帝,他就迫不得已地當上了“上帝”,他認為自己是不幸的,因為作為“上帝”,他必須表達自己的意志。所有的人都是不幸的,因為他們都害怕表達自己的意志,這樣他們只能靠愚弄和謊言而存在。所以他們不可能成為上帝,而自己卻可以用自殺來證明自己就是“上帝”。

基里洛夫終於開槍自殺,用自己的生命為代價完成了他“無神論”或“人神”道路的探索。這個自己以為可以拿起一根槓桿把地球支起來的人最終走向了毀滅。實際上,陀思妥耶夫斯基想告訴人們的是,人不能成為上帝,有限有罪的人不能取代神聖,取消了神聖,人成為“神”,也就毀滅了人自己。

陀思妥耶夫斯基相信俄羅斯人民是在根本上富有宗教性的人民,對於這種人民,理性派的文明是靈魂上的致命傷。

道德虛無主義者的毀滅

《群魔》被看作是陀思妥耶夫斯基對涅恰耶夫及其追隨者們的恐怖主義政治和虛無主義哲學的攻擊,追隨者中的許多婦女聲稱和他們的領袖有染。陀思妥耶夫斯基熟知涅恰耶夫的一些生活事件,作者將這個真實的革命者的性格分裂給了小說中的兩個人物,將“滑稽、陰險”的一面分給了彼得·斯捷潘諾維奇,又將惡魔縱慾的一面分給了斯塔夫羅金。每次革命的失敗,隨著都有一次精神的抑悶和失望,這常會表現為宗教與道德的顛倒混亂,道德的頹廢和社會制度的崩潰,使人看不到希望,精神的孤獨與失望表現常伴隨著大學生的自殺,同時也表現為一種虛無主義,主張人漠視政治,毫無限制的滿足個人的快樂和慾望。他們覺得人生要有什麼理論,被什麼主張管束著,注意什麼上帝的問題,良心的限制等,都是廢話。酗酒和縱慾都不是可恥的,世界上無所謂罪惡。愛喝酒,愛女色,都是男性的、也是自然的本能,不能說是錯誤的,既然沒有上帝,也就無所謂道德,那一切都是被允許的。

斯塔夫羅金誘姦一個年僅10歲的幼女,僅僅是他認為從審美的觀點來看,他“不知道一樁禽獸般的淫亂行為,跟任何一件豐功偉績,甚至是為人類獻身的行動,有什麼區別?”他認為他真的“在這兩種截然相反的行為中發現了相同的美,嘗到了同樣的快感。”他挑戰人之常情,跟一個可憐的、愚鈍而貧窮的跋女人結婚,為的是體驗跟咬省長耳朵時一樣的一種快感。他不道德地和好朋沙托夫的妻子拼居,在她懷孕后拋棄了她。他並不愛鍾情於他的麗莎維塔·尼古拉耶夫娜,但還是在她去找他的時候糟蹋了她。

對於這樣一個惡魔,沒有對錯,也無所謂道德。他是一個無神論者,他不相信上帝。斯塔夫羅金挑釁上帝的形式是強姦幼女瑪特廖莎,勾引沙托夫的妻子,使其墮落,他幹事業的形式是允許彼得·斯捷潘諾維奇下令殺死自己的合法妻子列比亞德金娜,同時得到麗莎維塔,並且毀掉她。最後這些女人都看穿了這個邪惡的魔鬼,最終從對他的迷戀中解放了出來。那些鍾情於他的女性,最終對他產生了憎惡。沙托夫的妻子稱他是“惡棍”,列比亞德金娜說她的公爵是一個“整腳的演員”、“虛偽的沙皇”、“冒牌貨”,麗莎維塔稱他是需要護士的陽瘓男人。她看出他“心中藏著可怕、骯髒而又血腥的東西”。他是一個將個人自由建立在剝奪他人自由之上的病人,他最終走向性無能和自殺。

斯塔夫羅金對自己無法理解的意志和崇高、自命不凡的形而上學的信念,都被他的妻子列比亞德金娜粉碎了。通過四位對斯塔夫羅金覺醒但最終死去的女性,陀思妥耶夫斯基逐步深入地刻畫了斯塔夫羅金的毀滅過程。麗莎維塔最後打碎了斯塔夫羅金這一偶像,她是採取了女性主義式的反抗。她主動離開了斯塔夫羅金,首先拋棄了他。她用一個鐘頭打碎了自己一生的幻象,徹底看清了她為之傾倒的偶像,“‘我’已經拿‘我’的一生換了一個鐘頭,現在‘我’很平靜。”她已經不再愛他了,她愛的是斯塔夫羅金心靈里的一種“可怕的、骯髒的和血腥的東西”,但現在已經沒有了。使他改變的是沙托夫的一記耳光,列比亞德金娜的反抗,更重要的是他對瑪特廖莎處女之血感到的情慾和恥辱的濃縮。吉洪稱這是斯塔夫羅金犯下的最深重的罪孽,因為當他強姦了年僅10歲的幼女並使她懷孕時,當他要拋棄她時,她向他揮舞著細小的拳頭,斯塔夫羅金一開始覺得好笑,但馬上他感到一種極大地恐懼,他從瑪特廖莎的眼睛里看到了一種徹底的絕望,他感覺到在這種絕望里,“她殺死了上帝”。這種強烈的震撼始終印在斯塔夫羅金的頭腦中,使他終生感到懼怕和震驚,這個惡魔的良心一直受到譴責和折磨。

這個無所懼怕心靈相信的意志最終在道德裡面被撞得粉碎,這導致了斯塔夫羅金最終走向毀滅,彼得·斯捷潘諾維奇所崇尚的流血革命與斯塔夫羅金的虛無主義哲學摧殘女性的身體一樣,最終會遭遇徹底的失敗。這也是陀思妥耶夫斯基在被流放之後,對進步革命的否定性思考。他不再相信暴力能夠拯救俄羅斯,他同時既反對革命,也反對虛無主義,而最終把信仰投向了民眾與民眾所信仰的東正教。

《群魔》作為一種個體言說,實際上是陀思妥耶夫斯基對於自己靈魂的拷問,他從一個革命主義的信仰者轉變成一個虔誠的東正教徒,這與他個人的從謝苗諾夫刑場上在最後一刻突然由死刑改為流放有關,在那裡他體會了痛苦,使他變成一個信仰者,他不再相信革命會給人類帶來進步,所有這些思想的衝突都始於他自己世界觀的轉變。

基里洛夫不過是皈依之前的陀思妥耶夫斯基,而沙托夫就是皈依之後的陀思妥耶夫斯基。《群魔》也不過是以文學的形式對陀思妥耶夫斯基自己從前所信奉的革命理念的一種自我批判。同時也是對在當時與自己持同樣理念的別林斯基和巴枯寧等人的批判。

藝術特色

無意識行為描寫

《群魔》中一共出現16次無意識行為描寫。作品中的第一種意識行為是夢。《群魔》中,思想世界越複雜,精神世界矛盾越深的人物越易出現無意識行為。在作品中,尼古拉作為主人公推動著情節的變化,《群魔》的一個重要特點是作品中的其他人物本質上都是斯塔夫羅金各種思想的人形代表。斯捷潘·特羅菲莫維奇的性格揭示了斯塔夫羅金性格的淵源,而彼得·斯捷潘洛維奇、基里洛夫、沙托夫都是斯塔夫羅金某些特定時期的思想代表,是主人公人格精神的補充。所有人物都是為表現斯塔夫羅金思想世界服務的。

這場夢預示他的意識註定要控制他完成犯罪行為併產生思想矛盾。如果沒有這段描寫,讀者就無法知曉斯維里加洛夫為何放杜妮亞走,也無法知曉他自殺的原因。所以這一段描寫在情節上具有承上啟下的作用,它使讀者感受到了人物內心的衝突,也明白人物悲劇性的緣起。

無意識行為的出現往往預示著一場大災難、大變故的出現。無意識行為描寫與人物、情節的關係緊密。無意識行為多出現在性格、思想複雜的人物身上,而這種人物對情節的開展、發展發揮著至關重要的作用。

詞語意象

犬儒主義:《群魔》中譯本的腳註對“犬儒主義”做了定義:“犬儒主義在俄語中不同於一般所說的哲學中的犬儒學派,而是指公開蔑視道德、倫理和其他行為規範。”這對人物古怪的人格特性做了非常清楚的界定,有助於理解同類人物的來源及其精神譜系。

《群魔》刻畫的犬儒主義者——斯塔夫羅金。《群魔》的主人公斯塔夫羅金既渴求卑劣的體驗又充滿自尊,這兩者結合在一起就形成了他宗教上自相矛盾的關鍵。

從敘述方式上看,陀思妥耶夫斯基在整部小說結束之前除了敘述或轉述斯塔夫羅金所發生的各類事件以外,極少言及主人公內在的思想情感和價值觀念以及他種種不可理喻的行為的動機,因而給這個人物蒙上了一層神秘的面紗,直至小說結尾,通過他給達里婭的那封長信,作家才對主人公的精神世界崩潰和肉體的毀滅給予了解釋。

現代犬儒主義者,其一系列行為顯示的“反人類”(misanthropy)傾向,自有其深刻的哲學背景。“在一個反省的時代,那些真正已經過去的事物卻仍然似乎在延續,但實際上,它只是行屍走肉,人們生活在信仰的缺無之中。拋棄信仰及強迫自己去信仰是共同屬於這個時代的。無神論者可以看似信仰者,而信仰者又看似無神論者;這兩者都立於相同的辯證之中。”

可以說,人物的反叛和孤立反映時代深刻的思想局限,而人物的結局是“基於自我意志選擇的必然毀滅的邏輯”,他們拒絕任何形式的歸順,自絕於人類,懷抱著對這種自我選擇的清醒認識,達到肉體上的自我棄絕,“把自己像個等而下之的蟲豸一樣從地球上消滅掉。”

陀思妥耶夫斯基從一個傳統的信仰層次觀照現代犬儒主義者典型,刻畫其內在的人格及自我毀滅的悲劇,既展示其人格變態和自我異化,同時也揭示其痛苦和慢性憂鬱症的根源。因此,斯塔夫羅金的高傲和消沉,如果只是局限於世俗層面的動機論解釋,勢必會大大削弱這個人物的力量。

《群魔》中退隱的吉洪主教用不乏親密的態度對“大罪人”另眼相看,上校也是在非世俗的層次上確認自己和法國大夫的關係,並將這種關係引薦給另一個人物教士。上校是這樣描述綽號叫“小狗”的教士和法國大夫見面的場景:“‘我’覺得,‘小狗’在這個陌生人面前失去了平時那股銳氣,講起話來畏畏縮縮,不像他在佈道壇上那樣聲若洪鐘、斬釘截鐵。平時他宣讀《布里斯托年鑒》的天氣預報的時候,他總是那麼聲色俱厲,咄咄逼人。”這些精心烘托的細節無非是用來表現人物是由於主角的精神力量而懾服於他,而這種小圈子的崇拜與懾服的關係正是“斯塔夫羅金故事”的一個特色。

這裡蘊含著一個批判性視角,而非單純描述罪惡和褻瀆。《群魔》的吉洪主教對此說得很透徹,——“完全的無神論比世俗的淡漠要強”。這句話對於理解小說的主題很重要。

《群魔》通過斯塔夫羅金的故事展示了小說的“反社會、反人性和反宗教的個性對社會的挑戰及其毀滅”的主題,它是通過對主人公“精神成長的追溯”,通過對那些追隨者的“多聲部”敘述,尤其是通過對“人的靈魂”獨特性的剖析來展示主題。

列寧:陀思妥耶夫斯基的《群魔》是他向別林斯基等人放出的一支冷箭。

帕穆克:《群魔》揭開了一群激進俄國知識分子的一個無恥的、極力向人們掩飾的秘密。

陳訓明:陀思妥耶夫斯基的長篇小說《群魔》深刻地揭露了打著社會主義和“國際”幌子的恐怖分子。這些人之所以會走火入魔成為殺人不眨眼的魔鬼,是由於接受了恐怖組織蠱惑人心的宣傳。

作品爭議

1913年遠在海外的高爾基捲入到俄國是否要上演陀思妥耶夫斯基的《群魔》的一場爭論中。改編上演《群魔》的消息立即遭到了遠在義大利的高爾基的激烈反對。他在1913年9月、10月的《俄羅斯語言報》上接連發表 《論卡拉馬佐夫氣質》、《再論卡拉馬佐夫氣質》等文章,號召阻止陀思妥耶夫斯基的作品公演。高爾基的理由是:第一,陀思妥耶夫斯基“是一個偉大折磨者和具有病態心理的人,他喜歡描寫那些黑暗的、混亂的、討厭的靈魂。”陀思妥耶夫斯基筆下的人物從美學價值看,都“是遭到極度歪曲的靈魂,絲毫沒有值得欣賞之處”,而且“這種畸形醜惡是會傳染的,會向別人灌輸對於生活對於人的憎恨”情緒。莫斯科藝術劇院上演陀思妥耶夫斯基的劇目“是幫助昏昏欲睡的社會良心酣睡得更熟”。並且他以權威的姿態指出,“這種演出在美學上是有問題的、在社會作用上是絕對有害的,‘我’建議所有健康的人、所有懂得俄國生活必須健全化的人——抗議在舞台上演出陀思妥耶夫斯基的作品”。

其次,高爾基還認為俄國思想界不能太多元,他說俄國社會當時面臨的主要任務是:“我們需要仔細重新審定我們從一片混亂的過去繼承下來的全部東西,吸取其中有價值的、有益的部分,捨棄無價值的、有害的部分,至於陀思妥耶夫斯基的那些折磨人的作品,把它們送進歷史檔案室,我們比任何人都需要健康的精神、勇敢、對於理性和意志創造力量的信念”。

高爾基的文章不但沒能阻止陀思妥耶夫斯基作品的上演,反而更激起了俄國知識界對高爾基的反感:對陀思妥耶夫斯基提出批評是一回事,要求禁演又是一回事。最後莫斯科藝術劇院以《尼古拉·斯塔羅夫金》為名,把《群魔》作品中體現的一類失去理智、失去控制的“人性之惡”集中表達出來,藉以影射那些陷入罪孽靈魂的所謂“革命者”,而且還大張旗鼓地為演出宣傳造勢,令高爾基既難堪又惱火。

圍繞陀思妥耶夫斯基劇目的上演擦出的火花,實際上是知識界在1905年革命以後“高爾基左轉”和“路標派右轉”爭論的延續。在1906年高爾基出國、1909年“路標派”集體“告別革命”以後,俄國又接二連三發生了革命黨人兼做警察廳秘密線人刺殺謝爾蓋大公的阿澤夫事件、謝列勃里亞科娃間諜案、刺殺斯托雷平的博格羅夫事件以及布爾什維克印偽鈔、搶銀行等多項恐怖事件,社會革命黨的會議上,就有代表公開宣稱:“殺人犯就是民族英雄”,“只有殺戮方能解救百姓”,恐怖主義甚至被正式列入黨綱。1907年一年遭暗殺傷亡人數就達2500人。越來越多的知識分子對“路標派”轉向文化保守主義以抵制“惡的世界”的警示產生了共鳴。人們發現陀思妥耶夫斯基多年以前對於俄國激進主義造成的道德墮落的描述幾乎全部應驗了。

在上述事件中,這些主張“最高綱領主義”的“斯塔羅夫金們”不負責任的特質暴露無遺。儘管他們為恐怖主義的殺戮和不法行為製造種種冠冕堂皇的借口,但其中不乏道德敗壞的投機行為。他們的追隨者往往是那些“激情涌動的無業青年”,這些人渴望在乏味的平庸生活中追求刺激,但他們並非自己以身殉道的宗教聖徒,相反,他們是犧牲別人來獻祭於自己所謂的理想。

但在這次禁演事件中最令高爾基尷尬的並不是“路標派”的批評,而是一批藝術家的抗議。當時俄國戲劇界的大腕斯坦尼斯拉夫斯基與彼得堡藝術家貝努阿、丹欽科、庫普林、安德烈耶夫等人在共同商議以後,合寫了一封公開信作為對高爾基的答覆。這些人都曾經是高爾基的好友,與別爾嘉耶夫等人不同的是他們是純藝術圈子內的人,而且也沒有捲入1907—1909年的那場有關“知識分子與革命”的爭論。他們認為,高爾基對陀思妥耶夫斯基作品上演的指責是沒有道理的。劇院是展示俄國藝術的舞台,並不是某一流派的私家班底。

這次圍繞陀思妥耶夫斯基作品上演的爭論,表面上看是在一個純藝術的範圍內討論“小話題”,實際上背後的問題意識仍然是1905年革命後知識分子自我定位的延續。而爭論幾乎是一邊倒的局面。過去這些藝術家對所謂的1905年後的“高爾基現象”的討論並不以為然,認為那不過是對作家創作風格的“小題大做”。他們感覺到了高爾基“轉向”后的“狹隘”和“偏執”。他們發現高爾基對陀思妥耶夫斯基的理解是片面的,高爾基“遺漏了陀思妥耶夫斯基偉大的心靈,以及他對世界狂熱而熱烈的愛”。高爾基一再強調要書寫“大寫的人”、“人是最驕傲的稱呼”,如今卻要擔心沒有他的指導,觀眾就會被一部小說所迷惑,看了陀思妥耶夫斯基的劇目“就會成為不健康的人”,就會傳染自殺現象,這是對人的不信任。

更讓他們反感的是,高爾基把自己的意見和觀點當作了整個俄國的意見和觀點,而不允許其他不同聲音的存在,這樣的態度讓他們頗感意外。1905年《10月17日宣言》頒布以後,俄國的議會政治和社會的多元化局面逐漸展開,“公民社會的要素”已初見規模。多年來沙皇專制的新聞和文學管制已明顯鬆弛,文化界對文學自由之類的話題格外敏感,尤其反對任何形式的政治干預文化、干預藝術。

參與批評高爾基的人有很多也不喜歡陀思妥耶夫斯基的作品,但是對高爾基居高臨下的、全稱判斷式的“左翼類型的書報檢查”十分反感。1913年有評論家在《季度新聞》撰文指出:“高爾基的抗議並未在俄國思想界,哪怕是某個階層中獲得同情,這個階層就其政治觀而言反對《群魔》的某些傾向,但他們沒有支持高爾基,使後者陷入孤立之境。”

當然高爾基也不是沒有支持者,而贊成高爾基的,基本上是他的“左派同志”而不是文學圈中人。列寧也支持高爾基。左派評論家奧里明斯基在《關於文學問題》一文中為高爾基辯護,他說,反動勢力聯合起來反對高爾基的動力是他們要反對無產階級,“這是他們維護陀思妥耶夫斯基而仇恨高爾基的根本原因”。但這種令人反感的論戰方式不但幫不了高爾基的忙,反而使作家更加孤立。

經過這場爭論,高爾基從後來他在“不合時宜”時期又以共鳴的口氣提到 《群魔》看,他的觀點已有很大變化。1913年回國后的高爾基,激進革命情緒似乎在逐漸減退,而與知識群體的關係有所改善。那個人道主義的高爾基的道德良知感又恢復起來。

作者

1845年春天,陀思妥耶夫斯基完成第一部小說《窮人》。作品有:《二重人格》、《死屋手記》、《舅舅的夢》、《斯捷潘契科沃莊園及其居民》、《地下室手記》、《罪與罰》、《白痴》、《群魔》、《少年》、《卡拉馬佐夫兄弟》等。