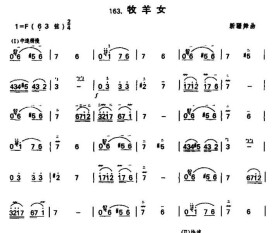

牧羊女

胡琴曲

《牧羊女》是曹元德先生根據新疆塔吉克族音樂素材創作的,旋律優美,節奏動感強烈,是一首很受歡迎的具有獨特風格的音樂作品。

樂曲以三部曲式寫成,共分為六段,整個結構形式為凸字形,引子和尾聲是兩邊的平台,1至4段為突出部分的主結構。引子:為散板曲式,節奏自由,06#5671幾個骨幹音符,在樂曲一開始就把主旋律展現在人們面前。

為2/4節拍,共24小節,其旋律特點是,每一小節的首音前都有一個八分休止。第一樂句重複出現了兩次,第一遍音色明亮,表現出歌唱性的音樂特點,第二樂句在力度上有所變化,用反襯法襯托第一樂句,從而形成鮮明的對比。第10至13這4個小節是第五樂句,所表現的手法類似第一、二樂句的排列。節奏、力度變化最明顯的在24小節。這首曲子的5均為#5。

為小快板,共24小節。這個樂段寫得非常有特點,第一,整個樂段就是兩個樂句構成旋律,第一第二樂句分別重複奏兩遍,然後兩個樂句順序出現,巧妙地運用了排列組合的結構方法,並濃縮在一個樂段中,這是一個非常成功的範例。第二,這個樂段的節奏特點採用了切分音的方法,又區別於常見的切分形式,這裡採用的是中間輕,兩側重的處理方法,動態十足。

很具有塔吉克舞蹈的音樂特徵。在32小節中,運用了變奏的手法,使樂曲充滿活力;從51至54小節,強調樂句首音的16分休止符;從55至59小節,是前面四小節的變奏,仍然把16分休止放在句首,但是音符變得密集,突出了32分音符的音頭;60至63小節與64至67小節,又是一個對比鮮明的排比句,動機和主音完全一樣;而後四小節加入了變奏的襯托性音符,同時用連弓拉奏十六分音符,使人產生一邊吟唱,一邊起舞,身影搖弋的感覺,這不能不說是作曲家靈感迸發與生活積累的有機結合所帶來的藝術結晶。由此可以看出,樂曲的結構十分規整,一層層排比;一層層遞進;一層層展現,這在其他樂曲中是十分罕見的表現手法。

我們可以理解為採取寫實手法描繪的一組鏡頭——暮色將至,在夕陽餘輝的映襯下,人們慢慢地收攏羊群。音樂節奏舒緩,你彷彿看到,綠色的草原、雪白的羊群、遠處的雪山,美貌的少女騎在馬上,朝著家的方向,緩緩地行進,只有牧羊犬,盡責地在羊群的周圍跑來跑去警惕地守護著。太陽落山了,羊群從人們的視線中逝去,消失在暮色之中。