溫抗體型自身免疫性溶血性貧血

溫抗體型自身免疫性溶血性貧血

溫抗體型自身免疫性溶血性貧血系免疫功能調節紊亂引起的一種溶血性貧血。本病的發生,成人多見,且多見於中老年患者。本病按病因可分為原發性及繼發性兩種,原發性佔45%,病因不明。繼發性可繼發於淋巴細胞增殖性疾病、結締組織病、感染性疾病、免疫缺陷性疾病、消化系統疾病及良性腫瘤等疾病。一般起病緩慢,數月後才發現有貧血,以發熱和溶血為起始癥狀者相對較少。主要臨床癥狀有頭暈、皮膚和眼鞏膜發黃、寒戰、高熱、腰背痛、嘔吐和腹瀉等。部分患者可出現休克及神經系統癥狀。本病的治療主要通過去除病因,加強支持治療,結合免疫療法、手術治療等,改善貧血癥狀。本病可導致血栓形成,累及肺臟等,重症者可危及生命。繼發性者預后取決於原發病。

● 血液病科

● 溫抗體型自身免疫性溶血性貧血按病因可分為原發性及繼發性兩種。

● 原發性約佔45%,病因不明。

● 惡性淋巴增殖性疾病:如慢性淋巴細胞白血病、淋巴瘤、骨髓瘤等。

● 自身免疫性疾病:如系統性紅斑狼瘡、類風濕關節炎等。

● 感染性疾病:特別是病毒感染。

● 藥物因素:如青霉素、頭孢菌素等。

● 溫抗體型自身免疫性溶血性貧血,通常表現為貧血的癥狀。

● 貧血表現:乏力、易倦、頭暈、頭痛、眼花、耳鳴、心悸、氣短、煩躁等。

● 黃疸表現:皮膚髮黃或眼球發黃。

● 寒戰

● 高熱

● 腰背痛

● 嘔吐

● 溫抗體型自身免疫性溶血性貧血,需要做血常規,骨髓檢查、抗人球蛋白試驗和溶血相關的其他實驗室檢查。

● 作為輔助診斷,確定是否貧血和各類細胞的變化。

● 直接抗人球蛋白試驗陽性是本病最具診斷意義的實驗室檢查。

● 紅細胞滲透脆性試驗:溶血時脆性增加,緩解時又恢復正常,可排除其他疾病。

● 膽紅素代謝:是確定紅細胞破壞增加的檢查。血清未結合膽紅素(間接膽紅素)增高,尿中尿膽原增高。

● 臨床表現多樣化,輕重不一,一般起病較輕,隱匿,逐漸進展,以貧血、黃疸和肝脾大為特徵。少數患者溶血急性發作,可出現寒戰、高熱、腰背疼痛、嘔吐、腹瀉、面色蒼白,尿呈濃茶色,甚至有意識不清、嗜睡。昏迷等。

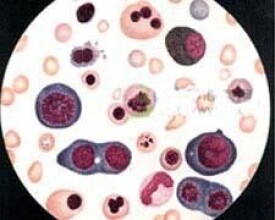

● 血常規

● ● 血紅蛋白和紅細胞減少與溶血程度有關,溶血越重,血紅蛋白、紅細胞及紅細壓積數值越低。外周血塗片上可見多數球形紅細胞及數量不等的幼紅細胞,紅細胞常呈自身凝集現象;網織紅細胞增多大於0.10。白細胞計數正常或輕度增高,可呈類白血病反應。血小板計數多正常,慢性型者可減少。

● 骨髓檢查

● ● 骨髓增生明顯活躍,粒紅之比值顯著降低。紅細胞系統顯著增生,以中幼紅細胞增生為主。可見紅細胞系統輕度巨幼樣變。少數病例網織紅細胞極度減少,全血細胞減少。

● 紅細胞滲透脆性試驗:溶血時脆性增加,緩解時又恢復正常。

● 抗人球蛋白試驗:直接試驗陽性,主要為抗IgG和抗C3型,偶有抗IgA型;間接試驗為陽性或陰性。

● 膽紅素:血清未結合膽紅素增高,尿膽原增高。

● 出現貧血癥狀,不一定是溫抗體型自身免疫性溶血性貧血,貧血類型很多,但都會出現貧血癥狀。出現癥狀后應及時就診,由醫生根據臨床表現和輔助檢查檢查進行診斷。

● 本病的治療主要通過去除病因,加強支持治療,結合免疫療法、手術治療等,改善貧血癥狀。

● 積極尋找病因,治療原發病。

● 糖皮質激素:是本病的首選藥物,起始劑量要足夠,但副作用較多。

● 免疫抑製劑:激素治療無效或需大劑量維持者,以及有切脾禁忌證或脾切除無效者,可選用免疫抑製劑治療,較常用的免疫抑製劑有硫唑嘌呤、環磷醯胺等。

● 足量糖皮質激素治療無效或激素依賴者可選擇切脾治療。理論上脾切除術適用於本病的治療,但脾切除術仍存在一定的危險性。

● CD20單克隆抗體:是糖皮質激素和脾切除無效者的有效治療選擇。

● 輸血:暴髮型溫抗體型自身免疫性溶血性貧血、溶血危象、重度貧血等可適當輸血,輸注洗滌紅細胞。

● 長期高膽紅素血症可併發膽石症和肝功能損害。

● 可併發血栓阻塞性疾病。

● 感染等誘因可使溶血加重,發生溶血危象及再障危象。

● 10%~20%的患者可合併免疫性血小板減少,稱為Evans綜合征。

● 本病病死率約46%~64%,繼發性者預后取決於原發病,繼發於結締組織病或惡性腫瘤者預后不良。

● 本病原發性者病因未明,尚無具體預防方法。應積極正確治療原發性疾病,可以預防或減少本病的發生。

● 積極防治感染,如新生兒出生后應立即進行疫苗接種,可以預防病毒性肝炎、水痘、傷寒、流感等。

● 合理用藥、正確用藥。