肺囊性纖維化

肺囊性纖維化

肺囊性纖維化是一種具有遺傳性的先天性疾病。肺囊性纖維化在北美洲白人中比較常見,其他人種較少見,在我國已被列為罕見病。肺囊性纖維化是一種常染色體隱性遺傳疾病,主要由CFTR基因(囊性纖維化跨膜轉導調節因子)變異所致,患者肺內膜分泌出異常黏稠的黏液,造成肺部反覆感染。目前已經發現有超過1000種肺囊性纖維化相關基因的突變,基因突變的多態性是臨床過程複雜多變的原因。絕大多數患者在兒童期即開始出現癥狀,18%的患兒在出生24小時后可出現不安、腹脹、拒奶及嘔吐等胃腸道梗阻癥狀;大多數患兒到1~2歲時可出現發熱、咳嗽、咳痰、呼吸困難、生長發育遲緩(體格發育、運動發育、智力發育落後)等癥狀。肺囊性纖維化的主要治療方式是使用抗生素等藥物進行抗感染治療,並補充營養物質,晚期患者可能需要進行肺移植。肺囊性纖維化會造成呼吸和循環功能的損害,引起肺源性心臟病、心力衰竭等併發症,可危及生命。肺囊性纖維化預后不佳,但是通過及時治療可以緩解病情,控制併發症,多數患者可以生存到20多歲甚至更長。

● 呼吸內科、內科

● 肺囊性纖維化是由於基因突變引起的,引起基因突變的原因尚不明確。

● 肺囊性纖維化作為一種具有家族常染色體隱性遺傳性的先天性疾病,通常在兒童時期就會出現癥狀,最常見的表現是反覆的呼吸道感染與肺部感染的癥狀。

● 脂肪便(糞便色淡、灰暗,表面呈油脂狀或泡沫狀)。

● 咳嗽。

● 痰液黏稠,不易咳出。

● 胸悶。

● 憋氣。

● 呼吸困難。

● 生長發育遲緩。

● 咯血。

● 腹痛、腹脹。

● 噁心、嘔吐。

● 發紺(指甲、口唇、鼻尖、舌尖、面頰部出現青紫色的情況)。

● 杵狀指。

● 確診肺囊性纖維化需要進行汗液試驗、鼻黏膜電位差試驗、胰腺刺激試驗、遺傳學試驗、胸部X線片、胸部CT等檢查。

● 汗液試驗

● ● 主要是為了檢驗汗液中氯化鈉的含量,氯化鈉含量高提示可能出現了肺囊性纖維化,有助於診斷疾病。

● 鼻黏膜電位差試驗

● ● 當汗液試驗不能確診時,需要進行鼻黏膜電位差試驗,可以直接測定相關組織分泌氯離子的能力,幫助醫生診斷。

● 胰腺刺激試驗

● ● 通過測定胰酶的數值,可以幫助醫生診斷疾病。

● 遺傳學試驗

● ● DNA分析能夠為醫生診斷肺囊性纖維化提供直接依據,但目前不作為首選的初步診斷方法。

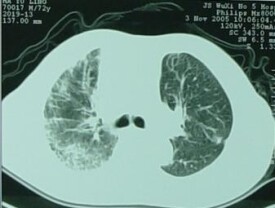

● 胸部X線片、胸部CT

● ● 可以觀察肺內的變化,判斷有沒有小氣道阻塞、肺部過度充氣、支氣管擴張等肺部病變。

● 醫生根據臨床表現和檢查結果,方可做出診斷。

● 患兒的胰腺管等外分泌腺功能異常,大便量多,且以脂肪便為多。

● 患兒經常反覆發生呼吸道感染,呼吸道黏液分泌物增多,容易引起氣道阻塞。

● 患兒家族中有相似癥狀的病人。

● 汗液中的氯離子濃度增加。

● 鼻黏膜電位差試驗結果為陽性。

● 胰酶刺激試驗結果顯示,胰酶顯著下降或接近正常,碳酸氫鹽明顯減少。

● 遺傳學DNA分析發現有2個或以上致病性CFTR(囊性纖維化跨膜轉導調節因子)突變位點。

● 肺囊性纖維化與丙種球蛋白缺乏症、複發性細菌性肺炎等疾病癥狀相似,僅依靠癥狀不能進行鑒別,需要到醫院進行影像學檢查、支氣管鏡檢查等來幫助診斷。有一些較小的患兒,在出現脂肪便、咳嗽、咳痰等癥狀時,無法表達不適,這時就需要家人引起注意,及時帶患兒到醫院就診。

● 肺囊性纖維化的主要治療方式是使用抗生素等藥物進行抗感染治療,並補充營養物質,晚期患者可能需要進行肺移植。

● 補充胰酶和維生素,可以加強營養,減少併發症。

● 使用抗生素類藥物,如阿奇黴素等,可以抑制支氣管黏膜的炎症反應,從而緩解癥狀,控制病情。

● 應用支氣管舒張劑,如抗膽鹼能藥物、β2受體激動劑等,可以擴張支氣管,改善肺功能,減輕呼吸困難的癥狀。

● 使用止咳祛痰葯,可以減輕咳嗽,減少痰液量。

● 痰液較多時,還可以使用物理方法排痰(如主動呼吸控制、體位引流、震顫閥、正壓呼氣面罩等),可以將呼吸道的分泌物吸出,保持呼吸道通暢。

● 晚期患者可考慮進行肺移植。

● 部分肺囊性纖維化患兒在出生后就會出現胃腸道梗阻的癥狀,表現為餵養困難、哭鬧等,會影響兒童的正常生長發育。

● 肺囊性纖維化的患兒長大后易反覆出現上呼吸道疾病,影響身體健康和生活質量。

● 肺囊性纖維化還會造成呼吸、循環功能的損害,引起肺源性心臟病、心力衰竭等併發症,可危及生命。

● 肺囊性纖維化預后不佳,但是通過及時治療可以緩解病情,控制併發症,多數患者可以生存到20多歲甚至更長。

● 肺囊性纖維化是一種由基因突變引起的疾病,目前沒有明確的預防措施,但是通過以下措施,可以避免疾病的發生。

● 主動學習優生優育知識,婚前進行身體檢查。

● 遺傳病患者及其親屬可向醫生諮詢有關婚姻和生育的健康知識。

● 孕婦定期進行產檢。