朦朧詩派

現代詩派別

1980年開始,詩壇出現了一個新的詩派,被稱為“朦朧派”。以舒婷、顧城、北島、江河等為先驅者的一群青年詩人,“朦朧詩派”並沒有形成統一的組織形式,也未曾發表宣言,然而卻以各自獨立又呈現出共性的藝術主張和創作實績,構成一個“崛起的詩群”。最初,他們的詩還彷彿是在繼承現代派或後現代派的傳統,但很快地他們開拓了新的疆域,走得更遠,自成一個王國。

中國朦朧詩派新老代表有:北島、顧城、舒婷、食指、江河、楊煉、梁小斌、芒克、海子、牧野等。

朦朧派詩人是一群對光明世界有著強烈渴求的使者,他們善於通過一系列瑣碎的意象來含蓄地表達出對社會陰暗面的不滿與鄙棄,開拓了現代意象詩的新天地,新空間。朦朧詩是新時期一個非常重要的文學流派,是“文革”後期一群自我意識開始覺醒的青年,利用詩歌的形式對現實進行反思和追求詩歌獨立的審美價值的產物。朦朧詩派新老代表詩人主要有:北島、舒婷、顧城、江河、楊煉、多多、食指、芒克、方含、梁小斌、海子、牧野等。

朦朧詩是中國當代漢語詩歌史上最值得關注也繞不過去的重要課題,它的重要性還在於它開啟了詩歌的多個方向,啟迪了當代漢語詩歌的多種可能性,它的源頭性的意義還有待進一步挖掘。對於當代漢語詩歌來說,朦朧詩始終是一個強大的存在,一座含金量罕見、挖掘不盡的寶庫。一般認為,朦朧詩是自1978年北島等主編的《今天》雜誌開始的。當時活躍於《今天》雜誌的詩人包括後來大名鼎鼎的舒婷、顧城、楊煉、江河、梁小斌、芒克等.他們受西方現代主義詩歌影響,借鑒一些西方現代派的表現手法,表達自己的感受、情緒與思考。他們所創作出來的詩歌,與當時詩壇盛行的現實主義或浪漫主義詩歌風格呈現截然不同的面貌。這些詩歌後來被統稱為“朦朧詩”。

朦朧詩的命名來自於歷史的誤會,也可以說是特定時代賦予這一群詩人的一個有意義的稱謂。1980年第8期的《詩刊》上登載了章明的文章《令人氣悶的“朦朧”》,在這篇文章里,章明指出,當前有些詩歌“寫得十分晦澀、怪癖,叫人讀了幾遍也得不到一個明確印象,似懂非懂,半懂不懂,甚至完全不懂,百思不得其解”,這些詩歌被章明命名為“朦朧體”,文章中引述的詩歌例子儘管是“九葉詩人”杜運燮的《秋》和李小雨的《海南情思夜》,但談及的現象主要是針對“新詩潮”探索者的,“朦朧詩”的名稱就此確立下來,並隨著以後對有關詩歌朦朧、晦澀等問題的爭論而被廣泛使用。對這批有獨特意向和新穎文風的年輕詩人大肆批評,甚至艾青、李英、臧克家等老一輩作家也對他們冷嘲熱諷,然而支持朦朧詩的聲音始終不斷,儘管它們時起時伏,但是對於推動朦朧詩起到了很大的作用。

“朦朧詩”歷史地位的被認可,得益於“三個崛起”的理論支持,這“三個崛起”分別是:謝冕的《在新的崛起面前》,孫紹振的《新的美學原則在崛起》,徐敬亞的《崛起的詩群》。

70年代末80年代初出現的詩派,其代表人物有北島、舒婷、顧城、江河、楊煉等。作為一個創作群體,關於朦朧詩曾在當時文壇引起論爭。“朦朧詩派”精神內涵的三個層面是:一揭露黑暗和社會批判,二是在黑暗中尋找光明、反思與探求意識以及濃厚的英雄主義色彩,三是在人道主義基礎上建立起來的對“人”的特別關注。“朦朧詩派”改寫了以往詩歌單純描摹“現實”與圖解政策的傳統模式,把詩歌作為探求人生的重要方式,在哲學意義上達到了前所未有的高度。從某種意義上講,“朦朧詩派”的崛起,也是中國文學生命之樹的崛起。

《詩刊》

在這世紀之交,人們對五四以來的新文學的反思愈加深入了。對80年代的“朦朧詩派”衝擊波的反思是百年文學反思的重要部分,近年來,這一話題又在學界引起了一定的爭論。為了儘可能對“朦朧詩派”作出公允的評價,本文試將其放在當代文學思潮的運動發展中去,考察新詩潮發展的階段性特點,析出其作為人本主義英雄主義詩歌的精神實質,及其在當代文學史中的意義和價值。在論述過程中,本文力圖做到窮理與資料的充分結合,以期獲得學理上的周密與歷史的真相相一致,從而對“朦朧詩派”做出合理的評判。

人們在對“朦朧詩派”的認識、態度上,歷來存在著兩種截然相反的意見,一種意見認為它是“中國新詩的未來主流”,另一種意見認為“朦朧詩永遠不該是詩歌的主流”,有人甚至認為它是詩歌發展中的一股逆流。例如,謝冕先生在《在新的崛起面前》一文中認為,“朦朧詩”是“一大批詩人(其中更多是青年人),開始在更廣泛的道路上探索——特別是尋求詩適應社會主義現代化生活的適當方式。”他說:“他們是新的探索者。這種情況之所以讓人興奮,因為在某些方面它的氣氛與‘五四’當年的氣氛酷似。它帶來了萬象紛呈的新氣象……”,最後,他總結說:“我以為是有利於新詩發展的。”接著他在《斷裂與傾斜:蛻變期的投影》一文中進而認為它是“作為五四新詩運動整體的部分進入新詩創作和新詩研究領域”,“它帶著明顯的修復新詩傳統的性質”。老詩人臧克家則認為“朦朧詩”是“詩歌創作的一股不正之風,也是我們新時期的社會主義文藝發展中的一股逆流。”孫紹振先生認為它是“一種新的美學原則的崛起”,程代熙則認為它根本不是什麼“新的美學原則”,而是“散發出非常濃烈的小資產階級的個人主義氣味的美學思想”,是步了西方現代主義文學的腳跡;與程代熙竭力貶斥“現代主義文學”形成鮮明對照的是,徐敬亞卻公開為“朦朧詩”這種“現代主義詩歌”喝彩,他宣稱:“帶著強烈現代主義文學特色的新詩潮正式出現在中國詩壇,促進新詩在藝術上邁出了崛起性的一步,從而標誌著我國詩歌全面生長的新開始。”毋庸諱言,在六、七十年代那段“極左”的時期,人本主義思想是受到嚴酷壓抑的,但這並不是說人本主義文學也就此消失殆盡,產生於這個時期的“朦朧詩派”便是其生命的延續。不過這類詩歌作品在當時無法得到公開發表,它們只能以手抄本的形式在民間流傳,從六十年代末直到1978年,這是“朦朧詩派”發展的第一個時期,也是新詩潮詩歌運動的萌芽時期,謝冕先生後來曾把這一時期的新詩潮詩歌運動喻為運行在地下的“地火”。由於當時的社會處於“極左”思潮的專制統治之下,歷史條件不允許人們對“朦朧詩派”的公開倡導,因而這一時期新詩潮詩歌在理論上還處於空白階段,新詩潮詩歌是首先以一批有力的作品而宣告其誕生的。

“文革”時期可以說是建國以來的一個失去理智的、瘋狂的文化恐怖時期,大批的進步文化思想及其優秀成果都被當做“毒草”而加以無情地摧殘和蹂躪。之所以人本主義文學思想在這一時期仍然能夠得以延續,之所以“朦朧詩派的朦朧詩”在這一時期仍然能夠得以產

朦朧詩派

對人的美好情感,對人與人之間的理解、愛和關懷的需求、對人的權利和自由的嚮往,是人本主義的重要組成部分,也是這一時期“朦朧詩”的重要主題。十年動亂,使人的美好情感、人與人之間的關係受到無情的破壞,人的權利與自由受到恣意的踐踏,人們長期為一種當時所謂的“革命激情”所欺騙。最早從那種“革命激情”中覺醒的,是一部分知識青年,而催促他們覺醒的,則是當時的“上山下鄉”運動。也是屬於“朦朧詩”的那一代人的寫照。這樣的詩篇在新詩潮詩歌中數不勝數,它們所體現的人本主義英雄主義思想和精神,向上承接了五四新文化運動以來的文學傳統,同時,它們也成了推動70年代末文學界思想解放運動和80年代初文學啟蒙思潮的有機力量。

朦朧詩這一概念,事實上自產生之日起就爭議不斷。它來自評論家章明的一篇評論的題目《令人氣悶的“朦朧”》,章明認為這些詩歌受西方現代主義詩歌的不好的影響,過於追求個人化的意象與辭彙,涵義有時顯得晦澀,整體意境顯示某種荒誕而詭異的色彩,有時還呈現某種灰暗低沉的情緒。其實這一概括並不足以涵蓋後來所說的朦朧詩的全部,而且文章裡面涉及的詩人也沒有一個是後來被公認為朦朧詩的代表性人物。但有趣的是,“朦朧詩”這一簡單化的命名後來卻成為約定俗成的名詞。不過,在另外一些支持朦朧詩的評論家那兒,朦朧詩代表一種新的“崛起”,當時有三篇非常有影響的詩歌評論,後來被稱為“三個崛起”,即北京大學教授謝冕先生的《在新的崛起面前》、福建師範大學的孫紹振先生的《新的美學原則的崛起》和當時還是吉林大學中文系學生的徐敬亞的《崛起的詩群》,這三位評論家正好老中青齊備,他們的這三篇評論,概括和總結了朦朧詩的一些特點,肯定了朦朧詩的作用和成就,可以說為朦朧詩起到了鳴鑼開道的作用。

朦朧詩的歷史功績及藝術成就是無法忽視的,在一篇回顧當代漢語詩歌二十多年所走過的道路的文章中,我曾這樣評價朦朧詩:當代漢語詩歌最具實質性影響的努力有三次,即朦朧詩、口語化努力、敘事性的強調。其中,朦朧詩的出現使中國的新詩傳統在滯緩幾十年之後再次與世界接軌,並逐漸同步。它最大的貢獻是喚醒了一種現代意識。一種新詩現代化的意識。確實,由於朦朧詩人大多經歷了“文革”導致的精神危機,出現了類似西方“上帝死了”之後的現代主義背景,因此,朦朧詩人迅速被西方現代主義詩歌所吸引併產生了強烈的共鳴,也因此使中國當代漢語詩歌向前跳躍了好幾步,並逐步與西方現代主義詩歌走到了同一條起跑線上。

即使現在讀起來,不少朦朧詩人的詩作仍深具魅力,比如北島的“在沒有英雄的年代里/我只想做一個人”(《宣告》),顧城的“黑夜給了我黑色的眼睛/我卻用它尋找光明”(《一代人》)、楊煉的“高原如猛虎,焚燒於激流暴跳的萬物的海濱”、“或許召喚只有一聲——/最嘹亮的,恰恰是寂靜”(《諾日朗》)、舒婷的“與其在懸崖上展覽千年/不如在愛人肩頭痛哭一晚”(《神女峰》)等等,當年稱得上傳誦一時,在當時思想解放、人性開放的啟蒙思潮和時代背景下領風氣之先,自然好評如潮。如今讀來雖然已無當初震撼,但還是不錯。有些甚至可以說經受了時間的考驗。但也有些詩作,不乏概念化、簡單化甚至口號化的痕迹。

朦朧詩自《今天》雜誌始,當時被譽為代表性詩人的是後來被稱為“朦朧詩五人”的北島、舒婷、顧城、江河、楊煉。如今這五人各自東西,北島仍然是重量級的,卻主要改寫隨筆;顧城慘死異國他鄉;楊煉還在到處漂泊,詩作卻已很難引起興奮;江河隱姓埋名,離群寡居,與外界很少來往;只有舒婷一人功成名就,在詩壇的影響力卻與日俱下。其他當時活躍的朦朧詩人,如今更是不見蹤影。

今天,當人們重新抬起眼睛的時候,不再僅僅用一種縱的眼光停留在幾千年的文化遺產上,而開始用一種橫的眼光來環視周圍的地平線了。只有這樣,才能使我們真正地了解自己的價值,從而避免可笑的妄

這一時期的新詩潮詩人還明確地提出了人本主義的改善人性的思想,並進一步突出了對人與人之間的理解、關懷和愛的呼喚。梁曉斌說:“我認為詩人的宗旨在於改善人性,他必須勇於向人的內心進軍。”所謂“向人的內心進軍”,就是要喚起人們的理解、關懷和愛,以達到心與心的溝通,它們修復了我國五四以來的人本主義的詩歌傳統,並開啟了我國新詩的健康運行。

“朦朧詩”在“文革”期間以對當時的黑暗社會現實的批判這一主題宣告其誕生,在經過近20年的坎坷歷程之後,又以“提供歷史的見證”這一主題而宣告其消隱,至此,新詩潮詩歌運動也拉下了它的帷幕,但當代文學中由“朦朧詩”而開始的人本主義文學思潮卻一直延續了下來。新詩潮的消隱只是當代人本主義文學中英雄主義詩歌思潮的消隱,因為到了80年代中期,英雄主義思潮已完成了它的歷史使命,而人本主義思潮則被傳遞到了後來的“新生代”詩歌之中,並突出了它的另一傾向,即詩歌中的平民主義傾向,“朦朧詩”這一英雄主義詩歌思潮,至此便為適應新的時代課題的“新生代詩”這一平民主義詩歌思潮所取代,詩歌開始沿著“后新詩潮”這一軌跡又向前繼續發展了。新詩潮詩歌運動在經過它的高潮之後,已經告一段落,它的產生與消隱都緣於那段特定的歷史,但它在中國當代文學的發展中,卻有著不可磨滅的價值,這一價值體現在它的功利性上,便是打破了當代文學在思想上的禁忌,成功地跨越了當代文學史的禁區,實現了對五四人本主義文學傳統的承接,並推動了這一優秀文學傳統的發展,使之成為了新時期文學界思想解放運動的重要力量,也使當代詩歌的美學觀念發生了重大的變革,完成了人們在審美心理上的一個重要的轉變。

中國朦朧詩派新老代表有:北島、顧城、舒婷、食指、江河、楊煉、梁小斌、芒克、海子、牧野等。

北島,原名趙振開,筆名有“艾珊”、“石默”等。原籍浙江湖州,1949年生於北京,是共和國的同齡人。1969年於北京四中高中畢業后,分配到一家建築公司,在那裡當了11年的混凝土工和烘爐工。在20世紀70年代開始寫詩,也寫過小說《波動》、《幸福大街十三號》等中篇和短篇小說。1976年參加“天安門運動”。1978年12月23日,與詩友芒克等人共同創辦的民間文學刊物《今天》創刊,任主編(《今天》於1980年底終刊,共出9期,同時還編有《今天》文學叢書和《今天》文學研究資料等)。在20世紀70、80年代之交,是朦朧詩最引人矚目的時期,也是北島詩歌創作的高峰期,他這時期的創作,最突出地表現出一種懷疑和否定的精神,被看作是這一詩歌流派最有代表性的詩人,也是當時最有爭議的詩人。20世紀80年代初,他的創作有過一個時期的中斷,這與關於朦朧詩的論爭有關,也與他自己的創作由於觀念的變化而方法也有所調整有關。

1980年到《新觀察》雜誌社當編輯,1981年到《中國報道》社任文學編輯,后辭職。這年,他的小說《波動》在《長江》第1期上發表,但因其存在主義傾向受到批判。此後,他還發表有小說《稿紙上的月亮》,出版有詩集《北島詩選》(1986)、《五人詩選》(1986)等。其中,《北島詩選》獲得中國作協全國第三屆新詩詩集獎。

舒婷

1977年,認識了北島等北方的詩人,並成為《今天》的撰稿人,她的詩也開始在社會上流傳。1979年4月,在《詩刊》上發表《致橡樹》,這是她第一次公開發表的作品。1980年,《福建文學》以“關於新詩創作問題”為題,圍繞著舒婷的作品開展長達一年多的專題討論,雖然她的《流水線》和《牆》等作品也受到批評,但仍將她推上了朦朧詩代表人物的地位。1980年調福建文聯創作室從事專業創作。

1982年由上海文藝出版社出版第一部詩集《雙桅船》,並獲得中國作家協會第一屆(1979-1982)全國新詩(詩集)評選的“二等獎”。同年,還出版了《舒婷顧城抒情詩選》(1982,福建人民出版社)。1982年後,隨著北島的停筆,她也有一段時間的停筆。三年後重新執筆,創作數量有所減少,出版有《會唱歌的鳶尾花》(1986)、《五人詩選》(1986)等,但興趣已逐漸轉向了散文創作。

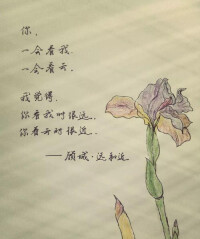

顧城

1987年,應邀出訪歐美國家,作文化交流。1988年赴紐西蘭講授中國古典文學,被聘為奧克蘭大學亞語系研究員。后辭職,隱居於紐西蘭的激流島。1992年,獲德國學術交流中心(DAAD)創作年金,1993年,又獲德國伯爾創作基金,在德國寫作。同年9月,在紐西蘭用斧頭砍死殺妻子謝燁(詩人雷米)后自殺,身後出版有長篇小說《英兒》(與雷米合著)、《顧城詩全編》等。

食指,朦朧詩派先驅代表,插過隊、扛過槍,也做過研究員,曾獲人民文學獎詩歌獎。

江河,新時期朦朧詩派的代表詩人,1980年在《上海文學》發表處女作《星星變奏曲》,現居美國。

楊煉,朦朧詩派的代表詩人,中國“十大詩人”之一,獲得義大利FLAIANO國際詩歌獎,卡普里國際詩歌獎,現定居倫敦,從事文學創作。

梁小斌,朦朧詩代表詩人,2005年中央電視台新年新詩會上,梁小斌被評為年度推薦詩人。

芒克,朦朧詩派的代表詩人,與北島共同創辦文學刊物《今天》,作品被翻譯成英、法、義大利、德、西班牙、荷蘭、瑞典、日文等。

海子,“后朦朧詩”代表人物,海子在世間約創造了近200萬字的詩歌、詩劇、小說、論文和札記。比較著名的有《亞洲銅》、《麥地》、《以夢為馬》、《黑夜的獻詩——獻給黑夜的女兒》等。

牧野,朦朧詩2.0時代詩人,朦朧詩社發起人,曾獲得上海詩歌節、全國詩歌聯賽、世界華文詩歌賽等獎項,現是中國詩歌網上海頻道站長,朦朧詩社社長。

《舒婷顧城抒情詩選》

《北島顧城詩選》

海子《面朝大海,春暖花開》

舒婷《祖國啊,我親愛的祖國》、《贈別》、《致橡樹》

顧城《一代人》、《遠與近》

江河《星星變奏曲》、《紀念碑》

北島《習慣》、《紅帆船》

《我是一個任性的孩子》

文/顧城

我是一個任性的孩子

——我想在大地上畫滿窗子,

讓所有習慣黑暗的眼睛都習慣光明。

也許

我是被媽媽寵壞的孩子

我任性

我希望

每一個時刻

都像彩色蠟筆那樣美麗

我希望

能在心愛的白紙上畫畫

畫出笨拙的自由

畫下一隻永遠不會

流淚的眼睛

一片天空

一片屬於天空的羽毛和樹葉

一個淡綠的夜晚和蘋果

我想畫下早晨

畫下露水

所能看見的微笑

畫下所有最年輕的

沒有痛苦的愛情

她沒有見過陰雲

她的眼睛是晴空的顏色

她永遠看著我

永遠,看著

絕不會忽然掉過頭去

我想畫下遙遠的風景

畫下清晰的地平線和水波

畫下許許多多快樂的小河

畫下丘陵——

長滿淡淡的茸毛

我讓它們挨得很近

讓它們相愛

讓每一個默許

每一陣靜靜的春天激動

都成為一朵小花的生日

我還想畫下未來

我沒見過她,也不可能

但知道她很美

我畫下她秋天的風衣

畫下那些燃燒的燭火和楓葉

畫下許多因為愛她

而熄滅的心

畫下婚禮

畫下一個個早早醒來的節日——

上面貼著玻璃糖紙

和北方童話的插圖

我是一個任性的孩子

我想塗去一切不幸

我想在大地上

畫滿窗子

讓所有習慣黑暗的眼睛

都習慣光明

我想畫下風

畫下一架比一架更高大的山嶺

畫下東方民族的渴望

畫下大海——

無邊無際愉快的聲音

最後,在紙角上

我還想畫下自己

畫下一隻樹熊

他坐在維多利亞深色的叢林里

坐在安安靜靜的樹枝上

發愣

他沒有家

沒有一顆留在遠處的心

他只有,許許多多

漿果一樣的夢

和很大很大的眼睛

我在希望

在想

但不知為什麼

我沒有領到蠟筆

沒有得到一個彩色的時刻

我只有我

我的手指和創痛

只有撕碎那一張張

心愛的白紙

讓它們去尋找蝴蝶

讓它們從今天消失

我是一個孩子

一個被幻想媽媽寵壞的孩子

我任性

《北戴河之濱》

文/舒婷

那一夜

我彷彿只有八歲

我不知道我的任性

要求著什麼

你撥開濕漉漉的樹叢

引我走向沙灘

在那裡 溫柔的風

撫摸著毛邊的月暈

潮有節奏地

沉沒在黑暗裡

發紅的煙頭

在你眼中投下兩瓣光焰

你嘲弄地用手指

捺滅那躲閃的火星

突然你背轉身

掩飾地

以不穩定的聲音問我

海怎麼啦

什麼也看不見 你瞧

我們走到了邊緣

那麼恢復起

你所有的驕傲與尊嚴吧

回到冰冷的底座上

獻給時代和歷史

以你全部

石頭般沉重的信念

把屬於你自己的

憂傷

交給我

帶回遠遠的南方

讓海鷗和歸帆

你的沒有寫出的詩

優美了

每一顆心的港灣

《紀念碑》(組詩)

作者:江河

1.紀念碑

2.我歌頌一個人

3.葬禮

4.遺囑

5.祖國啊,祖國

我的詩的主人公是人民。人民,在苦難和鬥爭中走向勝利。我最大的願望,是寫出史詩。

——江河

紀念碑像一支高高舉起的手臂

鑄進了被壓迫人民的鮮血和真理

彷彿托著太陽

彷彿舉起槍支

紀念碑

我常常想

生活應該有一個支點

這支點

是一座紀念碑

天安門廣場

在用混凝土築成的堅固底座上

建築起中華民族的尊嚴

紀念碑

歷史博物館和人民大會堂

像一台巨大的天平

一邊

是歷史,是昨天的教訓

另一邊

是今天,是魄力和未來

紀念碑默默地站在那裡

像勝利者那樣站著

像經歷過許多次失敗的英雄

在沉思

整個民族的骨骼是他的結構

人民巨大的犧牲給了他生命

他從東方古老的黑暗中醒來

把不能忘記的一切都刻在身上

從此

他的眼睛關注著世界和革命

他的名字叫人民

我想

我就是紀念碑

我的身體里壘滿了石頭

中華民族的歷史有多麼沉重

我就有多少重量

中華民族有多少傷口

我就流出過多少血液

我就站在

昔日皇宮的對面

那金子一樣的文明

有我的智慧,我的勞動

我的被掠奪的珠寶

以及太陽升起的時候

琉璃瓦下紫色的影子

——我苦難中的夢境

在這裡

我無數次地被出賣

我的頭顱被砍去

身上還留著鎖鏈的痕迹

我就這樣地被埋葬

生命在死亡中成為東方的秘密

但是

罪惡終究會被清算

罪行終將會被公開

當死亡不可避免的時候

流出的血液也不會凝固

當祖國的土地上只有呻吟

真理的聲音才更響亮

既然希望不會滅絕

既然太陽每天從東方升起

真理就把詛咒沒有完成的

留給了槍

革命把用血浸透的旗幟

留給風,留給自由的空氣

那麼

鬥爭就是我的主題

我把我的詩和我的生命

獻給了紀念碑

《我歌頌一個人》

在這裡

我歌頌一個人

歌頌智慧和精力

歌頌馬蹄蓮的純潔和質樸

歌頌死亡也不能戰勝的英雄的事業

歌頌在不允許痛苦、哭泣的季節

人民湧出的眼淚

歌頌在只有歌頌才能乞求生存的日子

人民的沉默、詛咒

一個早晨

一個寒冷的早晨

中國在病痛、失眠之後

被霧打濕了的

沉重的早晨

一雙最給人希望的眼睛沒有睜開

億萬個家庭的窗口緊閉著

祖國的土地上

只有哀樂和沉寂

冬天的風

像低沉的輓歌

講述著一個英雄的傳說

講述著英雄和人民

面對死亡

肩並肩走過的道路

他是被謀殺的

他是被兇手從背後殺死的

他以神奇的魅力征服過所有的人

我是說,除了善良的人民、朋友

還有不甘於失敗的敵人

他以革命家的力量和戰士的熱情

使貧困的土地上開滿了花朵

以至子彈、黑暗和死亡都在退縮

陽光對於生活成了日常性的享受

權力在他的手中用於造福

時間從他的身邊走向光明

因此,他被謀殺了

在需要他來溫暖人間的夜裡

在需要太陽升起來的時候

兇手從背後把他殺死

他是陽光的捍衛者

明澈的目光洗滌著黑暗

他的心臟和脈搏

在人民的軀體里從沒有停止過跳動

他在土地和天空之間

灌注著春天的感情

在民族迷失了道路的地方

他以一個微笑

解開了人民的疑慮

用複雜的鬥爭和工作使信念變得單純

只要太陽用光牽動土地

勞動就會洋溢著熱情

金色的麥芒,飽滿和富足就會接近天空

接近藍色的透明的世界

只要把港口敞開

像敞開革命者的胸懷

讓載滿勝利和友誼的船駛向海洋

土地就會展開

伸向自由的藍色的世界

這就足以觸犯了愚蠢和私慾

觸犯了監禁的鎖、殘暴、牆

觸犯了出賣自己的祖先和兒子的人

就因為這些

他們把他殺害了

在冬天的夜晚

有霧的夜晚

陰謀早已開始

在歷史的陰影里就已開始

為了殺死他,為了掩蓋罪行

他們把今天

拖向歷史上最黑暗的時候

拖向看不清槍口的夜裡

以為這樣人民的眼睛就會被蒙住

以為這樣人民就會被恐怖嚇倒

我所歌頌的這個人

這個看清了一切的人

以一個微笑告訴我

死亡已經臨近

死亡就會過去

在他活著的時候

就把自己的名字寫上了紀念碑

把生命和犧牲寫在一起

把自己和被壓迫人民的反抗、鬥爭寫在一起

他的名字朝向南方

朝向陽光,朝向故鄉

朝向就要湧起的千百萬個浪頭

《葬禮》

歷史停頓了

土地和天空在靜寂中

人民垂下頭

是一個下午,是時代的黃昏

黑紗纏住了億萬隻臂膀

這臂膀曾經抱過

另一隻手收穫來的陽光

今天,卻又一次遭到驚奪

像糾纏不清的黑色的夢

劫走了所有的星星

靈車

載著英雄驟然終止的業績

在淌著血的希望上

在億萬顆低垂的頭顱中

緩緩走過

在億萬雙被淚水淹沒的眼睛里沉浮

送葬的人群——靈車兩旁長長的行列

像兩條巨大的河流

伸遍了祖國的南方和北方

擁抱著無盡的悲哀

我的嘴唇漸漸失去了顏色

像佩戴在人民胸前的白花

在埋藏著心的地方

埋葬了無數個親人的聲音

冬天的原野一片荒涼

山脈、森林、河流籠罩在灰色的霧靄中

只有稀稀落落的煙囪

從城市伸出絕望的手臂

像一個階級孤獨的標誌

在強盜和叛賣者的洗劫之中

生活的篝火微弱地燃燒

比貧困的炊煙還要愁苦

彷彿回到風雪飄搖的年代

彷彿寒冷和死寂沒有盡頭

人民的腿是為站立和行走的

卻被繩索和鐵鏈牢牢捆住

被罪惡的手鞭笞著

拖進戰爭、流血和笨重的勞動

喪失了文明和尊嚴,喪失了生存的權利

風吹動了我的頭髮

吹動了我的民族黑色的頭髮

像我的夜晚一樣黑暗,像我的夜晚一樣不安

無數戰死的靈魂在我的頭上縈繞

吶減、真理、號角和槍聲從歷史中傳來

如果血不能在身體里自由地流動

就讓它流出

流遍祖國.

為了黎明的誕生

又一個英雄死在夜裡

把生命留給戰鬥的歲月

把看著未來的眼睛獻給了旗幟上的星星

靈車載著英雄純樸的遺願

像犁一樣走過

凍結的土地鬆動了

理藏了許多年的感情

在潮濕的土地上翻滾

仇恨、愛、信仰,合著血

莊嚴地哼著輓歌

時辰到了

英雄最後一次

把自己交給火

在沒有太陽的時候

熊熊燃燒

《遺囑》

把我交給海吧

把我的聲音從遙遠的地方送上海岸

彷彿來自明天的世界

彷彿在人民的耳朵里親切地呼喚

把我交給海的泡沫吧

讓我的呼吸在海洋的胸脯上起伏

我是在戰鬥中沉沒的每一條船隻

我是無數次風暴中悲壯的記憶

把我的碎片帶回到岸邊吧

我記下了所有的恥辱和不屈

不是屍骨,不是勳章似的磨圓的石頭

是戰士留下的武器,是鹽

即使在夜裡也閃著亮光

生命和死亡沒有界限

只有土地,只有海洋

是告別的時候了

是交換凱旋的許諾的時候了

我從每一條河流中走來

在我出生的地方

在太陽沉下去的西部的高山上

有我昂起的頭顱

和映在天空上的身影

我朝著東方走來

帶上一隻槍,一顆心和我的遺囑

那上面刻著我的民族又一次死亡的日子

星群在我的身邊閃耀

像無數只期待與憤怒的眼睛

像遺囑上字跡的聲音

在並不清澈的河流中

我走著

帶走了一層層泥沙

樹木濃重的影子投在我的懷裡

兩岸粗大的樹根攥著潮濕的泥土

攥著感情和希望

彷彿攥著我的手

一同走向東方

只有土地,只有海洋

我聽過許多戰士講述的故事

我就是每一個故事中的戰士

衣服上滿是灰塵、血和斑駁的陽光

像祖國天空的顏色

我合著戰士的腳步走過泥濘的道路

走過死亡

腳步的回聲在遼闊的土地上回蕩

我見過許多英雄在戰場上倒下

我就是被譽為英雄的人

沒有紀念碑

一塊黑土和祖國的土地連在一起

英武的靈魂繼續戰鬥

子彈深深地埋進我的胸膛

像一顆顆飽滿的種子

吸著我的血液

在我身體里痛苦地發芽、生長

只有生命,沒有死亡

我莊嚴地走下去

走過每一座城市

每一片村鎮和田野

敲響每一扇防禦性的門

向每一個張望的窗口送過微笑

民族的災難已經過多

人民的傷口很難癒合

以至把武器和礦藏珍重地埋入地下

淚水和血匯成大大小小的的河流

這就足以磨鍊了我的性格

構成洗滌和挖掘的使命

提醒著我,推動著我,走向東方

大地在腳下微微震動

風在耳邊呼呼作響

我感到一切都在無聲地孕育

我感到光明誕生以前的痛苦

凡是我交給土地的

凡是我交給海洋的

沒有死亡,只有生命

把我交給海吧

把我交給碧綠的心愿吧

戰鬥的船隻從我的胸脯上出發

沸騰的帆是我的旗幟

海洋和天空沒有界限

我是天空,我是海洋

浪潮拍打著海岸

像隆隆的炮聲,像我的深沉的信念

像海和土地擁抱時聽到的心的跳動

讓我的無數個浪頭、無數只臂膀

在戰鬥中撞得粉碎吧

水霧高高飛起,飄蕩在身邊

瀰漫著新鮮的海的氣息

一道巨大的彩虹從我的手臂上升起

《祖國啊,祖國》

在英雄倒下的地方

我起來歌唱祖國

我把長城莊嚴地放上北方的山巒

象晃動著幾千年沉重的鎖鏈

象高舉起剛剛死去的兒子

他的軀體還在我手中抽搐

我的身後有我的母親

民族的驕傲,苦難和抗議

在歷史無情的眼睛里

掠過一道不安

深深地刻在我的額角

一條光榮的傷痕

硝煙從我的頭上升起

無數破碎的白骨叫喊著隨風飄散

驚起白雲

驚起一群群純潔的鴿子

隨著鴿子、憤怒和熱情

我走過許多年代,許多地方

走過戰爭,廢墟,屍體

拍打著海浪象拍打著起伏的山脈

流著血

托起和送走血紅血紅的太陽

影子浮動在無邊的土地

斑斑點點——象湖泊,象眼淚

象綠蒙蒙的森林和草原

隱藏著悲哀和生命的人群在閃動

象我的民族隱隱作痛的回憶

沒有一片土地使我這樣傷心,激動

沒有一條河流使我這樣沉思和起伏

這土地,彷彿疲倦了,睡了幾千年

石頭在惡夢中輾轉,堆積

緩慢地長成石階、牆壁、飛檐

象香座,象一枝鍍金的花朵

幽幽的鐘聲在枝頭顫慄

抖落了一年一度的希望

葬送了一個又一個早晨

一座座城市象島嶼一樣浮起,漂泊

比霧中的船隻還要迷惘

大片大片的莊稼在汗水中成熟

彷彿農民樸素的信仰

沒有什麼

留給醒來的時候

留給晴朗的寂默

也許

煩惱和血性就從這時起涌

火藥開始冒煙

指針觸動了彎成弓似的船舶

絲綢朝著河流相反的方向流往世界

象一抹餘輝,溫柔地織出星星

把美好的神話和女人託付給月亮

那麼,有什麼必要

讓帝王的馬車在紙上壓過一道道車轍

讓人民象兩個字一樣單薄,瘦弱

再讓我炫耀我的過去

我說不出口

只能睜大眼睛

看著青銅的文明一層一層地剝落

象乾旱的土地,我手上的老繭

和被風抽打的一片片誠實的嘴唇

我要向緞子一樣華貴的天空宣布

這不是早晨,你的血液已經凝固

然而,祖國啊

你畢竟留下了這麼多兒子

留下勞動后充血的臂膀

低垂著——漸漸攥緊了拳頭

留下歷史的煙塵中一面面反叛的旗

留下失敗,留下旋轉的森林

枝丫交錯地伸向天空

野獸咆哮

層層疊疊的葉子即使在北方涔涔飄落

依舊濃郁地復蓋著南方

和沉重的莊稼一同翻滾

鳥群呼啦啦飛起

祖國啊,你留下一些這樣美好的山川

留下渴望和責任,瀑布和草

留下熠熠閃爍的宮殿、古老的呻吟

一群群喘息的灰色的房屋

留下強烈的對比、不平

沙漠和曲曲折折的港灣

山頂上冰一樣冷靜的思考

許多年的思考

轟轟隆隆響著,斷裂著

焦急地變成水

投向峽谷,深沉,激蕩

與黑壓壓的岩石不懈地衝撞

湧向默默無聲地伸展的土地

在我民族溫厚的性格里

在淳樸、釀造以及酒後的痛苦之間

我看到大片大片的羊群和馬

越過柵欄,向草原移動

出汗的牛皮、犁耙

和我的老樹一樣粗慥的手掌之間

土地變得柔軟,感情也變得堅硬

只要有群山、平原、海洋

我的身體就永遠雄壯,優美

象一棵又一棵樹,一片又一片濤聲

從血管似的道路上河流中

滾滾而來——我的隊伍遼闊無邊

只要有深淵、黑暗和天空

我的思想就會痛苦地升起,飄揚在山巔

只要有蘊藏,有太陽

我的心怎能不跳出,走遍祖國

樹根和泥淖中跋涉的腳是我的根據

苦味的風刺激著我,小麥和煙囪在生長

什麼也擋不住

即使修造了門,築起了牆

房子是為歡聚、睡眠和生活建造的

一張張窗口象碰出響聲的晶瑩酒杯

象閃著光的書籍一頁一頁地翻動

繁殖也不意味著擁擠和爭吵

只要有手,手和手就會握在一起

哪怕是沙漠中的一串鈴聲,鈴鐺似的

椰子樹脖子上搖動的椰子

燙手的空氣中,沙灘上疲倦的網

同樣是我的希望

寒冷的松針以及稻子的芒刺

是我射向太陽的陽光

太陽就垂在我的肩上,象櫻桃,象葡萄

癢酥酥的,象汗水和吻流過我的胸脯

烏雲在我的叫喊和閃電之後

降下瘋狂的雨象垂死的報復

落下陰慘慘的撕碎了的天空

那麼,在歷史中

我會永遠選擇這麼一個時候

在潮濕和空曠中

把我的聲音壓得低低地、低低地

壓進深深的礦藏和我的胸膛

呼應著另一片大陸的黑人的歌曲

用低沉的喉嚨,灼熱地歌唱祖國

1977.北京