牌坊

中國傳統建築類型

牌坊,中華特色建築文化之一。是封建社會為表彰功勛、科第、德政以及忠孝節義所立的建築物。也有一些宮觀寺廟以牌坊作為山門的,還有的是用來標明地名的。又名牌樓,為門洞式紀念性建築物,宣揚封建禮教,標榜功德。牌坊也是祠堂的附屬建築物,昭示家族先人的高尚美德和豐功偉績,兼有祭祖的功能。

牌坊pái fāng

金馬坊

牌坊是由欞星門衍變而來的,開始用於祭天、祀孔。欞星原作靈星,靈星即天田星,為祈求豐年,漢高祖規定祭天先祭靈星。宋代則用祭天的禮儀來尊重孔子,後來又改靈星為欞星。牌坊濫觴於漢闕,成熟於唐、宋,至明、清登峰造極,並從實用衍化為一種紀念碑式的建築,被極廣泛地用於旌表功德標榜榮耀,不僅置於郊壇、孔廟,以及用於宮殿、廟宇、陵墓、祠堂、衙署和園林前和主要街道的起點、交叉口、橋樑等處,景觀性也很強,起到點題、框景、借景等效果。另外一種說法是,就結構而言,牌坊的原始雛形名為“衡門”,是一種由兩根柱子架一根橫樑構成的最簡單最原始的門。關於“衡門”,我們目前所看到的最早記載是《詩·陳風·衡門》:“衡門之下,可以棲遲。”《詩經》編成於春秋時代,大抵是周初至春秋中葉的作品,據此推斷,“衡門”最遲在春秋中葉就已經出現。這種“衡門”後來被運用到城市中各個居民區之間的“坊門”上。從春秋戰國至唐代,我國城市居民區都採用里坊制,“坊”與“坊”之間有牆相隔,坊牆中央設有門,稱為坊門。起先,這種坊門就像“衡門”那樣,由兩根立柱架一根橫木構成的,只是柱側安裝了可開合的門扇。

牌坊

現代城市建設中牌坊則多被用為有傳統特色的標誌物,建於風景區或街區等入口位置其中粗製濫造、比例失調者眾多,但也不乏精美壯觀的成功之作。

![牌坊[中國傳統建築類型]](https://i1.twwiki.net/cover/w200/m9/d/m9dcffa3c5cc5735be6c432346bad2196.jpg)

牌坊[中國傳統建築類型]

其實牌坊與牌樓是有顯著區別的,牌坊沒有"樓"的構造,即沒有斗拱和屋頂,而牌樓有屋頂,它有更大的烘托氣氛。但是由於它們都是我國古代用於表彰、紀念、裝飾、標識和導向的一種建築物,而且又多建於宮苑、寺觀、陵墓、祠堂、衙署和街道路口等地方,再加上長期以來老百姓對"坊"、"樓"的概念不清,所以到最後兩者成為一個互通的稱謂了。

![牌坊[中國傳統建築類型]](https://i1.twwiki.net/cover/w200/m6/f/m6f3514fcefc072cb6544c01c464e2f43.jpg)

牌坊[中國傳統建築類型]

牌坊

北京的牌樓從結構上分可分為六類:

第一類是木牌樓,這類牌樓數最多。其地下部分用柏木樁,稱地丁。基礎以上各根柱子的下部用“夾桿石”包住,外面再束以鐵箍。街巷的木牌樓頂部出檐甚短,做成懸山或廡殿式。每根柱端聳出脊外,柱頂覆以雲罐(也叫毗盧帽)以防風雨侵蝕蟲蛀。樓頂所用之瓦,街巷諸坊多用黑色布瓦。

第二類是琉璃牌樓。這類牌樓多用於佛寺建築群內,在北京僅有三間四柱七樓的一種。其結構是,在石基礎上築砌6到8尺的磚壁,壁內安喇叭柱,萬年枋為骨架。磚壁上辟圓券門三個,壁下為青、白石須彌座,座上雕刻著各種風格的藝術圖案。壁上的柱、枋、雀替、花板、楷柱、龍鳳板、明樓、次樓、夾樓、邊樓等均與木坊相似。所不同的是,這種坊用黃、綠琉璃磚嵌砌壁面,威嚴壯觀。

第三類是石牌樓。這類牌樓以景園、街道、陵墓前為多。從結構上看繁簡不一,有的極簡單,只有一間二柱,無明樓;複雜的有五間六柱十一樓者。由於本身的結構特點,有的雖為三間四柱式,卻只有花板而無明樓。石坊的明樓比較複雜,浮雕鏤刻亦極有特色。如果石質堅細,不僅浮雕生動,而且其精細的圖案歷經數百年也不泯沒。

第四類是水泥牌樓。這是近代建築藝術的產物,新建的數目不多,大多數是用於古牌樓的搬遷和加固工程。

第五類是彩牌樓,這是一種臨時性的裝飾物,多用於大令、廟市、集市的入口處,令期一過即拆除,一般用杉桿、竹竿、木板搭成,頂部安裝五彩電燈泡,色彩繽紛。

中國第一座銅牌坊

四世宮保

按張玉艦《中國牌坊的故事》一書,更具體地劃分為六類:一是廟宇坊,如曲阜孔廟牌坊;二是功德牌坊,上述“四世宮保”牌坊、山東青州衡王府石坊等就屬於此類;三是百歲坊(也稱百壽坊),和其它類型比較起來,這類數量要少得多,如山東青州市韓樓百壽坊、安徽涇縣九峰村百歲牌坊;四是節孝坊;五是標誌坊;六是陵墓坊,紹興市大禹陵牌坊和南通市唐駱賓王墓道坊。

順德順峰山公園入口牌坊,建於2002年,為三跨式巨型中式牌坊,整座牌坊寬88米,總高度38米,基座厚3米,主跨35米,整座樓牌重1.4萬噸,為亞洲目前最大牌坊。

牌坊正反兩面拱門之間有16條用大理石雕琢而成的龍柱,單條重量就達25噸,全部在門樓頂上用螺絲栓緊倒掛,營造出凌空而下巧奪天工的氣勢。其規模之大,造型之雄偉,圖案之華麗,石藝之精湛均為國內外所罕見,因此享有中華第一牌坊的美譽。

順峰山公園牌坊以鋼筋混凝土框架為骨架,外表掛花崗石,主要為“黑青麻石”、“富貴紅”兩種岩石,掛石總重量達3000噸。由於牌坊巨大,與國內三五層瓦面的牌坊不同,順峰山公園牌坊的瓦面多達11層,高低錯落,蔚為壯觀,瓦面之多在國內也十分罕見。瓦面普遍採用皇家離宮別院常用的凹黃凸綠色半邊琉璃龍華脊。瓦面之間的挑用鏤空的石頭搭建,既能裝飾又能平衡上下瓦面。

牌坊正面中間的拱洞上書“順峰山公園”五個大字,北面則寫著“順峰攬勝”四個字。字幅兩旁貼有

![牌坊[中國傳統建築類型]](https://i1.twwiki.net/cover/w200/m5/4/m540f66d42dfbb0fb8a5474a026776885.jpg)

牌坊[中國傳統建築類型]

尤其值得一提的是,牌坊四個基座上除了支撐牌樓的四根水泥柱外,正反兩邊各有兩根直徑達1.1米,長12米,每條重25噸的龍柱。據介紹,這16條龍柱均是將原有的石頭打成空心,裡面放置鋼管,石才表面則刻繪出三條舞動的龍,所有的龍柱都是倒掛著用螺絲栓緊,拱門兩側在離地面5米的高度各懸掛兩條,因其巧奪天工,格外引人注目。

許國石坊

許國石坊是仿木構造建築,有脊、吻、斗拱。由前後兩座三間四柱三樓和左右兩座單間雙柱三樓式的石坊組成。石料全部採用青色茶園石,石料質地堅硬,粗壯厚度,有的一塊就重達四、五噸,石坊雕飾藝術更是巧奪天工。每一方石柱、每一道梁坊、每一塊匾額,每一處斗拱和雀替,都飾以精美的雕刻。12隻獅子,前後各四,左右各二,雄踞於石礎之上,形態各異,栩栩如生。這些富有“個性化”的雕飾設計,巧妙地表達牌坊主人許國的思想意識和社會成就。

這牌坊東南西北四個方向的內外側都有精美的圖飾,南面雕的是“巨龍騰飛”,象徵皇帝南面而王,表示許國對朝廷的忠誠;內側雕“英(鷹)姿(雉)煥(獾)發”,頌揚皇上年輕有為;東面雕“魚躍龍門”表示許國是科班出身;內側雕“三報(豹)喜(喜鵲)”,喻許國在萬曆年間的三次升遷。兩面雕“威鳳祥麟”,“鳳”和“麟”乃文風鼎盛,德政昌隆的太平盛世才會有的,這幅圖稱頌了當時的社會;內側雕“龍庭舞鷹”,“舞鷹”諧音“武英”,暗示許國身居武英殿大學士的地位。北面為“瑞鶴翔雲”,寓意天下太平,又象徵許國的品格高尚脫俗;內側為“鹿鳴圖”借《詩經。鹿鳴》篇意,表示許國身為禮部尚書,常會嘉賓學子,鼓瑟吹笙,生活儒雅。

石坊上的題字都出字明代大書畫家董其昌之手,坊上“先學后臣”按現在的話來講,就是讀書做官,它告訴人們許國是科班出身,是憑藉才智而成為國家重臣的。“上台元老”中“上台”(即上台、中台、下台之一),“三台”本來是星象的名稱,而古人常用以象徵“三公”(太師、太傅、太保);“三孤”(少師、少傅、少保);“元老”指許國歷任三朝,是朝遷的重臣。

歙縣“以才入仕”稱甲江南,歷代英傑輩出,名儒顯臣層出不窮。許國石坊,又名大學士坊,建於明萬曆年間,為旌表明少保兼木子太保、禮部尚書、武英殿大學士許國而建。石坊上遍布雕飾,工緻細膩,古樸豪放,為徽州石雕工藝中的傑作。許國石坊四坊架連,八腳並立,俗稱“八腳牌坊”,它以中華獨一無二的雄姿成為舉世矚目的“國寶”,被譽為“東方的凱旋門”。

貞白里坊

棠樾牌坊群

1996年11月,棠樾牌坊群被國務院公布為國寶級全國重點文物保護單位。

第一座麻石牌坊:始建於明代嘉靖年間,距今已有450餘年。牌坊四柱落墩,古樸雄偉,在挑檐下的“龍鳳板”上,“聖旨”兩字鑲在其中,橫樑正反各有浮雕雄獅一對,英武異常。據介紹,被皇帝表彰的鮑燦,一生並未做過官,因教育子孫有方,其孫又在捍衛明室江山的戰鬥中,屢建奇功,被皇帝“榮封三代”,特為其祖立坊。

第二座牌坊:始建於明代永樂年間的“慈孝里”牌坊,乃皇帝親批“御制”,其政治待遇之高,可見一斑。牌坊上銘刻的“慈孝詩”記載了一個感人的故事。

鮑家一子見父將被人殺害,便求代死。而父為了鮑氏家族不斷香火,要求處死自己,不殃子孫。鮑家父子上慈下孝之舉感天動地,也感動了那些強盜。乾隆皇帝下江南時聽到這個故事後,欣然寫下“慈孝天下無雙里,錦繡江南第一鄉”,並撥銀將“慈孝里”牌坊重新修繕。並增其舊制,刻御題對聯於其上。一座牌坊兩朝皇帝加封,這在我國歷史上也不多見。

第三、四、五座牌坊:分別是“立節完孤”牌坊、“樂善好施”牌坊、“節勁三冬”牌坊等,一座一座都有不少感人肺腑的故事。值得一提的是“節勁三冬”坊是為一位繼母所建。據說這位繼母在夫亡之後,歷盡婦道,把前妻之子重於親生,年老之後傾其家產,為亡夫維修祖墳。這一舉動感動了當地官員,打破“孔孟之道”繼妻不準立坊的常規,破例為她建造了一座規模與其他相等的牌坊。儘管得此厚愛,在牌坊額上“節勁三冬”的節字上,還是留下了伏筆。把節字的草頭與下面的“卩”錯位雕刻其上,以示繼室與原配在地位上是永遠不能平等的。

歙縣棠樾青石牌坊群,既不用釘,又不用鉚,石與石之間巧妙結合,可歷千百年不倒不敗,一座一座直衝雲霄,一座座精心設計和施工,一座又一座經官批御審,歷代統治者用這一特殊方式來表彰那些在社會中有“貢獻”的人,這足以證明歷代都極為重視“精神文明”的建設。這些不僅給後人留下精神財富,也留下了文化藝術和建築技術等許多方面的財富。

棠樾牌坊群(第1到第7牌坊):鮑燦孝行坊――慈孝里坊――鮑文齡妻汪氏節孝坊――驄步亭――樂善好施坊――鮑文淵繼妻吳氏節孝坊――鮑逢昌孝子坊――鮑象賢尚書坊。

奕世尚書坊

牌坊,一種中國特有的門洞式建築,《現代漢語詞典》里的解釋是“形狀像牌樓的建築物,舊時多用來表彰忠孝節義的人物”。千百年來,牌坊繁衍發展,不僅遍及華夏城鄉,而且還遠涉重洋,屹立於異國他鄉的許多地方,被視為中華文化的一個典型標識。

隨著城市建設的繁榮,人們對坊門的建造開始講究起來,改由兩根高過門頂的高大華表柱中間連一至兩根橫樑及門扇組組合而成。後來,一些坊門由只剩下了華表柱和作為額枋的橫樑,因其華表柱遠遠高出額枋,呈衝天狀,後來便逐漸發展成衝天牌坊,成為牌坊最主要的形制。宋代中葉以後,封閉式的里坊制逐漸被開放式的街巷制所取代,原先坊與坊之間的隔牆紛紛被拆除,而坊門因具有地名標誌的作用被保留了下來,成為無牆體相連的跨街獨立、自成一體的建築。

隨著以程朱理學為代表的封建意識的普及和深入,明清時期,牌坊的發展達到了鼎盛,出現了大量多柱、多間、多樓牌坊。不過,這時的牌坊已經成了統治階級麻痹人民思想、維護統治的一種形式。

牌坊不僅建築結構自成一格,別具風采,而且集雕刻、繪畫、匾聯文辭和書法等多種藝術於一身,熔古人的社會生活理念、封建禮教、封建傳統道德觀念、古代的民風民俗於一爐,具有瑰麗的藝術魅力、很高的審美價值和豐富而深刻的歷史文化內涵。每一座石牌坊都是一件石雕工藝品。中國傳統的石雕技法圓雕、透雕、高浮雕、淺浮雕、平浮雕、陰線刻等,在石牌坊的雕刻中都廣為應用。

由於各地區民俗風情、經濟發達程度、氣候情況、建築材料等條件不同,以及受中國傳統文化影響大小的不同,牌坊在全國各地的分佈很不均衡,多有差異。據廈門市鄭成功紀念館館長介紹,牌坊一般分為石制和木製兩種,南方主要以石製為主。在閩南地區的牌坊,多是四柱三開間的門樓式牌坊,多是豎立在要道(如驛道)上。

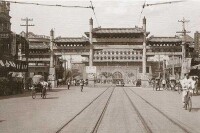

北京前門牌樓老照片

潭柘寺牌樓

國子監牌坊

另:機械加工中,如鋼板加工,某些零件形狀極像牌坊的切割件,也被稱之為牌坊。

(一)年久失修,自然損失 由於長年風雨剝蝕,有關部門無力或因故不能及時維修,以致最後不得不拆除。這類牌樓損失頗多,如大高玄殿之中坊,北海公園西北角之普慶門內二坊等。

(二)主建築廢圯,牌樓不存 這類牌樓大部分是屬於廟宇的牌樓。廟宇廢圯了,作為它的陪體建築—牌樓,當然也就失去了意義。如崇元觀前的“三界聖境”坊,南頂碧霞元君祠的“廣生長善”坊,薛家灣的“關帝聖境”坊,顯佑宮坊等。

(三)人為破壞 人為破壞最嚴重的,莫過於晚清時期,咸豐十年(1860)和光緒二十六年(1900)兩次列強的入侵。當時北海五龍亭的"性海"、"福田",頤和園的須彌靈境坊及香山靜宜園中諸坊,皆破壞殆盡。

(四)有礙交通發展 新中國成立后,城市建設發展很快,橫亘在馬路中央的牌樓成了妨礙交通的障礙,故被拆除。如東西、西四、東單、西單,前門五牌樓,大高玄殿左右坊,金鰲玉?等坊,幾乎同時拆去。

(五)失去存在意義

此類牌樓雖然為數不多,但有一定的社會影響。如“克林德紀念坊”,在德國成為戰敗國后,此坊不可再存;袁氏的“蹈和”“履中”坊,本是為其“登基”所豎的標誌,自然不可再存。

(六)聽信謬論 這類牌樓雖然不多,但很可惜。如隆福寺前的“第一叢林”坊,是明景帝時建築,後來聽信了山西巡撫都御史朱鑒所言,恐傷風水,將牌樓拆去。新中國成立后將“長安街”二座牌樓遷建於陶然亭公園,本是好事,但是誤聽“四人幫”謬論而拆除。

(七)兵焚火災 此類牌樓的經歷不盡相同,有的災后復建,如東單、前門等牌樓;有的災后無存,如東交民巷口的“敷文”、“振武”等。

(一)地理環境優越

這類牌樓大部為宮苑之中的建築。後來宮苑闢為公園或旅遊勝地,牌樓得以特殊保護和維修。如北海、頤和園內諸坊。

(二)主體建築重要 凡主體建築重要之處,其附屬建築幸得留存。如成賢街上的四坊,由於國子監和孔廟的存在而保留,雍和宮前三坊亦然。

(三)遷建得法 順應形勢的遷建,自然意義重大,如"克林德坊",今為"保衛和平"坊;大高玄殿前左右二坊,今為中央黨校坊,均屬此類。這些遷建得法之牌樓,得以流傳,可算是保護古迹的典範措施。

(四)原料結實 這類牌樓局限於石坊和琉璃坊。如頤和園內五方閣石坊;北海公園小西天琉璃坊等。這些牌樓雖然也經歷了兵焚火災,但都倖存。

(五)旅遊勝地,受到重視 北京郊區的風景旅遊勝地,如潭柘寺、八大處等處的牌樓,一修再修,得以流傳。

(六)人為保護 許多橫亘在交通路線上的牌樓,均被拆除。但十三陵大宮門前的石坊,本為神路牌坊,並未拆除。發展交通時,將馬路修在牌樓一側,東輛繞行,保護了牌樓。

如果牌樓的存在不影響交通,不僅應該得以保留,而且還要千方百計地加以保護,因為北京地區的牌樓有其保存價值。

(一)點綴風景,引人入勝 在風景區或古迹群內,儘管牌樓是陪體建築,但是它往往能起到畫龍點睛的作用。比如遊人去十三陵,經過了長途跋涉,每當望見石牌坊時,都有一個共同的感覺:"十三陵到啦!"西山八大處寶珠洞山腰的"歡喜地"牌樓,點綴在青山翠叢之中,堪稱萬綠叢中一點紅。遊人遙望便覺得心曠神怡,欲臨絕頂之信心倍增。

(二)點綴城市,古色古香 前三門大街兩旁高層建築聳入雲際,街上車水馬龍自然是現代化大城市的一般景象;但是當人們步入成賢街時,馬上就會覺得這是在古都北京的街巷中漫步。其原因除了古門道、下馬石、拴馬樁等的點綴之外,恐怕就是幾座牌樓在起作用了。牌樓的存在使得街巷古色古香。

(三)留作教材 每處古迹都有一定的意義,每座牌樓往往又有它自己的特殊意義。如上文所述及的“保衛和平”坊,頤和園牌樓的屢毀屢修及其“擋眾木”的作用等,都具有教育意義。何況牌樓本身精雕細刻,飛金走彩,還具有高超的藝術價值呢?

(四)歷史的標本 北京的歷史源遠流長,在整個人類的歷史長河中,不過是一排晶瑩的浪花。歷史上各個時期的文物,都不能以金錢來估量。每座牌樓都可以看作是當時歷史事件的見證。如東長安街牌樓和東單牌樓就曾"目睹"了火燒趙家樓的壯舉及沈崇受辱的事件等。總之,應極力保存北京的牌樓,如必須拆除,應考慮遷建,千萬不可廢棄,古迹文物,千金不換。