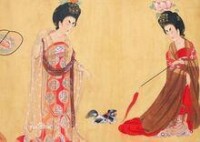

披帛

中國封建社會婦女服飾

披帛,隋代壁畫中已有披帛,唐代廣泛流行。用銀花或金銀粉繪花的薄紗羅製作,一端固定在半臂的胸帶上,再披搭肩上,旋繞於手臂間。披帛分兩種:一種橫幅較寬,長度較短,多為已婚婦女所用;另一種長度可達兩米以上,多為未婚女子所用。

據專家們考證,披帛不是中土固有的服飾,可能是來源於西亞,更詳細點,是來源於波斯,而波斯人披帛的習慣,則可能是受到希臘化的影響。

披帛,是長條形狀的巾子,搭在肩上,纏繞在手背間,一般都是薄薄的紗羅裁成,上面有印花,或者是金銀線織就的圖案。

亞述國王的粉色帶穗披肩

波斯帝國時期的披帛

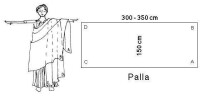

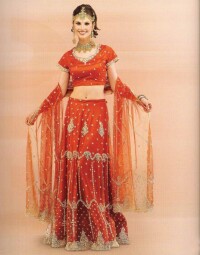

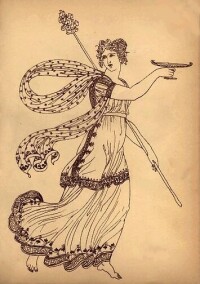

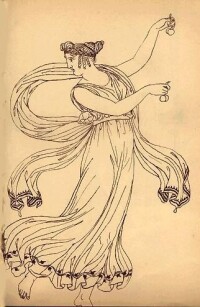

巴比倫時代的這種披肩一直傳承到了波斯帝國時期。古希臘受其影響,在其最初的由一塊布做成的CHITON外加了一塊名字叫做PALLA【圍毯】的布(下圖左)。這樣的圍毯套TUNIC的穿法直接被古羅馬托加繼承下來了,同時在近東乃至印度都影響巨大。只要是雅利安人和希臘世界古代有地位的人物必然是TUNIC外加圍毯,即使名稱有所不同。比如印度叫DUPATTA(肚帕塔,下圖二)。印度要有類似披帛的穿法,但那是現代才出現的(下圖右三)。但是本質上他們的穿法絕對不是披帛那樣,而且他們的圍毯要寬很多,希臘女性的PALLA寬度達1米5。而且西方圍毯的功能是相當於外套禮服的。其直接發展自西方那種TUNIC+圍毯的穿法。雖然古希臘的壁畫出現過類似帶披帛的酒神狄俄倪索斯的女祭司,但是與希臘CHITON一起配套的只會是PALLA,可以被理解為像印度那樣不常見的穿法罷了。

古希臘民族服飾PALLA

印度紗麗另一種穿法

希臘酒神狄俄倪索斯的女祭司

希臘酒神狄俄倪索斯的女祭司BACCHANTE

唐代身披披帛的供養人(敦煌壁畫)

隨著佛教東傳,南北朝時期佛教題材的壁畫中,已經出現了身披披帛的女供養人。唐代開元以後,長長短短,寬寬窄窄的披帛開始出現在每一個追逐時世裝的女性肩上。這樣說來,一條條披帛,竟然也是國際化的成果了。自信開放的大唐女性 們奉行服飾上的華麗精巧。“坐時衣帶縈纖草,行即裙裾掃落梅”,花花草草們也可以一親芳澤。《舊唐書?輿服志》里這麼說:“風俗奢靡,不依格令,綺羅錦繡,隨所好尚。上自宮掖,下至匹庶,遞相仿效,貴賤無別。”唐玄宗就曾頒下詔令:宮中二十七世婦和寶林、御女、良人在隨侍和參加後宮宴會時,都須身披綉有圖案的披帛。而宮女們在端午節時,也要披較為華麗的披帛,稱為奉聖巾或續壽巾。

美麗的大唐女子,站立時披帛自然下垂如潭水靜謐,走動時飄逸舒展如風拂楊柳,動靜相得益彰。這種附加的服飾,延伸了身體的視覺效果,它的出現不是為了實際的用途,僅僅就是為了營造一種生動活潑婀娜多姿的外形效果。然而這不是魏晉時候可望而不可即的虛幻美感。高髻、披帛、半臂、袒領服,少有地線條感和人體美相結合,它所依賴的不是傳統的倫理規範,也不是公眾社會對女性的戒備心理,那是在偶然性的因素之下,女人們短暫地煥發了審美想像力的產物。披帛這種“時裝”,借鑒了當時風行的西域舞伎的舞衣。唐代的女子們從舞台服裝中汲取靈感,而日常穿著也可以升華為表演服裝。在後來的京戲《天女散花》里,梅蘭芳舞動長長的飄帶,那一定也是對披帛象徵性地極端發揮。

唐代婦女為使自己的服裝更富有藝術魅力,她們在外出行走時都在肩、臂上披上“帔子”,遮風暖背。在室內或宮中花園裡披上比披子更長的帶子——“披帛”。繞肩拽地,似仙女下凡。到了宋代,女子“披帛”日盛,從皇家貴婦的“霞披”到平民女子的“直披”。隨著歷史的發展,這些服飾逐漸消失。不過類似“帔子”的長、方圍巾以其實用功能仍在現代社會中流行開來。而“披帛”,人們只能從敦煌飛天畫壁、出土陶俑、影視歌舞的古典劇目或漢族傳統婚禮中偶爾領略,欣賞其長虹絢霞般飄逸、浪漫、飛揚的神采了。

遊戲仙劍四中柳夢璃的披帛

現代漢服中的披帛

簪花仕女圖