大佛

佛像

大佛是指一丈六尺以上之巨大佛像。又作大像。材料多為岩石、金屬,或木石塑漆等。

依高僧法顯傳所載,北天竺陀歷國有高達八丈之木雕彌勒菩薩像,造於佛陀涅槃后三百年,佛教之宣流即始自此像之造立。大唐西域記卷五羯若鞠闍國條、卷八摩揭陀國條、卷十一摩訶刺侘國條等亦有三十尺至七十尺高之大佛像之記載。今印度聯合州迦斯阿(Kasia)西南之涅槃堂尚有長約六點五公尺之大涅槃像,依其銘文及造像手法推定,約為五世紀左右所雕造。另於孟買甘赫瑞(Kanheri)窟殿之壁上,亦保存一座約七公尺高之立佛像,右手下垂,左手持法衣置肩,面容端嚴,身軀雄偉,為七世紀頃之作品。在錫蘭,保存完善之古代大佛像甚多,其中以阿烏卡那(Awkana)石像最壯大,系就斷崖而雕造成者,高約十五公尺,右手上舉,伸五指,左手執衣端置肩,立於蓮花上,姿勢優美,毫無硬直之感,衣紋之雕法亦生動有致,推定為笈多王朝時期所造立。此外,北印度之犍陀羅(梵Gandha^ra)本是佛像藝術之搖籃地,然由近年所發掘之古代遺品,大多為小佛像,而罕見大像之殘片,或此地並未流行大佛之雕造。至於西域,今阿富汗之巴米揚大佛立像,各高五十六、三十六點八公尺,皆為二世紀頃之作品,惜已剝落,不復舊觀。

大佛

大佛

大佛

大佛全高120米(像高100米,台座高20米,其中石台10米,蓮花座10米),作為立像的高度低於緬甸蒙育瓦市郊外的Laykyun Setkyar大佛(全高約129.5米,像高約116米,台座高13.5米。

大佛

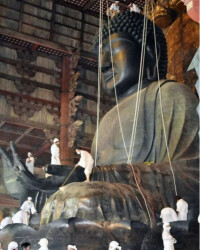

當日,眾多僧侶和佛教徒參加了這一活動。他們身穿白色清潔服,為了保障安全,還繫上安全繩索攀上佛像頂部,用撣子和抹布對大佛的手掌、膝蓋以及佛身各個部位進行了除塵清潔。

大佛

就將落座正覺寺後山頂端,坐北面南,背靠牡丹江,前擁正覺寺,遠望長白山,與香港天壇大佛遙遙相對,實為一佛二體,分處南北,共佑中華大地,向五湖四海的信眾啟智、賜福。設計像體總高48米,表釋迦牟尼農曆四月初八誕辰;佛身38.4米。其中,“3”表佛陀“法身、報身、應身”;“8”表佛陀“八相成道”;“4”表“四聖諦”。蓮花座高9.6米。“9”表“九法界”;“6”表“六度”;蓮花四層,表“四大”,花瓣80片,表佛陀“八十種好”;蓮花直徑32米,表佛陀“三十二相”。由此形成《敦化金鼎大佛偈》:“四月初八降娑婆,三身往世吉緣合。三十二相化九界,八十種好現賢劫。六度法門成般若,八相成道歸正覺。四諦了結佛性果,四大皆空方為佛。”

大佛

大佛

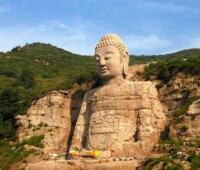

凌雲山緊樂山大佛傍岷江,上有凌雲寺 ,建於唐代。依山開鑿大佛一座,通高71米,腳背寬8.5米,為當今世界第一大佛。大佛為唐代開元名僧海通和尚創建,歷時90載才完成。大佛為一尊彌勒 座像,雍容大度,氣魄雄偉,被詩人譽為“山是一尊佛,佛是一座山”。麻浩岩墓系漢代墓葬,麻浩一帶較為集中,為全國重點文物保護單位。已開放的是一個“前堂三穴”的大型墓。墓門上均有精工雕刻,飛檐、瓦當、斗拱,花紋圖案,無一雷同,墓壁上還有許多歷史故事和動物浮雕。是研究古代建築雕刻、民俗、宗教極為珍貴的實物資料。烏尤山與凌雲山並肩立於岷江之濱,四面環水,如一堆碧玉浮於江水之中。山上有創建於盛唐的烏尤寺 ,寺內現存七座殿堂,寺周林木蔥籠,尤顯幽雅謐靜。寺內爾雅台是漢代文學家郭舍人註釋《爾雅》的地方。發現了以烏尤山、凌雲山、龜城山構成的樂山巨形睡佛景觀,隔江望去,酷似一巨大佛像仰卧於三江之上,卧佛直線長1300多米。巨型卧佛的發現,為大佛景區更添魅力。

大佛

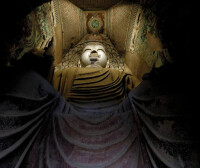

蒙山大佛現場外露胸頸部分,高17.5米,寬25米,頸部直徑寬5米,唐代記載“高二百尺”,按唐普通尺計算約合今63米。論高度,蒙山大佛是世界第二大佛,論年代則是世界最早的大型石刻佛像。大佛的腹、手、腿、足、基座、大閣遺跡,都掩覆於大佛胸下山坡泥石里。此外,還有一些重要的碑刻也應在此處。2007年起,太原市對蒙山大佛進行了保護和開發,加固了佛身,並參考太原出土的北齊佛頭新修了高12米的佛頭。2008年10月,蒙山大佛向公眾開放。

大佛

大佛

天壇大佛是香港重要的地標,吸引眾多中外信徒和遊客前來朝拜參觀。天壇大佛除了是一項傑出的工程外,更是近代佛教造像藝術的優異成就,亦是人類珍貴的文化遺產。

據佛典記載,佛陀生前,中印度潑沙國優填王 和拘薩羅國波斯匿王 因佛陀上天為母說法,思念心起,遂召工匠分別以氈檀木和紫磨金各造一尊5尺高佛像,以慰別懷,是為佛教造像之濫觴。其後幾百年,佛家子弟弘法,多藉助語言和文字,而少造像天壇大佛,因信眾以為,佛陀是具有無上智慧的聖者,其莊嚴法相是無法描繪的──從來沒有一個人達至佛陀得大智慧以後的境界,故人的形像不足以比擬。信徒僅以足印丶法輪丶菩提樹和鹿的形像來象徵釋迦牟尼佛 的存在。

直至公元一世紀,有信徒主張禮拜佛陀以得正覺,佛陀的造像才開始出現。

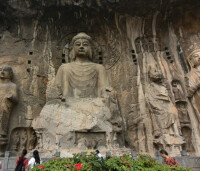

佛教於東漢時期傳入中國,伴隨教義傳播的,還有大量佛陀丶菩薩丶飛天丶力士等演繹教義的造型,直接促成宗教藝術的蓬勃發展。由北魏以迄唐宋,是中國佛教藝術發展最璀燦的時期,敦煌千佛洞丶麥積山 丶雲岡丶龍門 丶鞏縣,以至四川大足的佛灣丶寶頂山,歷代開鑿大型石窟寺 丶雕造佛像的風氣不絕如縷。儘管經過歷代的天災與戰亂,大量佛像雕刻遭受破壞,今天我們站在洛陽龍門或四川樂山的巨型佛像雕刻下,依然可體會到古代宗教藝術的磅礴恢宏氣象。

明清以後,佛教雕刻日漸式微,大型戶外佛像並不多見,一個延續一千多年的傳統顯見失落了。

1973年,日本曹洞宗邀請寶蓮禪寺智慧丶源慧諸位法師訪問日本,法師對鎌倉大佛 之莊嚴肅穆印象深刻。其後諸位法師又訪台灣,見彰化大佛之雄偉壯觀,遂想到苟凡佛法宏開之地,無不矗立具象徵性的佛像;而以佛像弘揚教義,更是值得發揚的傳統(佛教在古代曾被稱為「像教」),諸位法師於是發願為香港修建一尊大佛,以期透過佛像體現的穩定祥和,予大眾以精神慰藉,凈化心靈,使惶惶惑惑的心情有所依歸,共趨和平之境。

1974年,寶蓮禪寺獲得政府以象徵式地價批出地廣6,567平方米的木魚峰以建造大佛。

1979年,中國改革開放,諸位法師應邀回國參觀,初見龍門丶敦煌石窟 佛像,讚歎之餘,建造大佛之心逾切;又參觀北京天壇,以佛陀 為「天中天」丶「聖中之聖」,而天壇是祭天的地方,因而構思以天壇為基座來承託大佛,這是天壇大佛得名之由來。

興建大佛的意念,得到各界人士熱烈響應,寺方於1981年12月26日正式成立「寶蓮寺籌建天壇大佛委員會」,專責研究籌建工作,包括審定佛像藝術造型丶建築材料及施工細則等。

大佛

88米高的“靈山大佛”是靈山勝境的靈山大佛標誌性景觀。它的建成奠定了神州大地“五方五佛”的完美格局,被譽為“東方大佛”。莊嚴宏偉的靈山大佛坐落於太湖之濱,盡收山水之美、盡顯東方佛教傳統文化之神韻。

“九龍灌浴”景觀是國內首創的大型動態音樂群雕,生動再現了佛教經典中釋迦牟尼誕生時神聖而宏大的場景。絕妙的創意、震撼的場面令觀賞者無不為之流連忘返。

世界佛教論壇會址——“靈山梵宮”,建築氣勢磅礴,布局莊嚴和諧。將傳統文化元素與鮮明的時代特徵完美融合,集世界佛教論壇會址、藝術殿堂、旅遊奇觀於一身。置身其中,每一步都是開闊,每一眼都是驚奇,每一景都是震撼。

2011年10月盛大開園的“五印壇城”景觀,是繼靈山梵宮之後的又一旅遊精品工程。五印壇城薈萃藏族藝術裝飾,融合了彩繪、壁畫、木雕、唐卡等數十種藏地傳統建築裝飾技藝,精心展示了獨特的壇城藝術,藏傳佛教文化藝術精華得以再現與提煉。

靈山勝境,一個融古代東方文化和現代文明於一體、一個將博大精深的佛教文化融入景觀建設之中的特色文化園區,她帶給人們的不僅是景觀的震撼、文化的熏陶,更是心靈的凈化和對悠久文化的感悟。

大佛

大佛

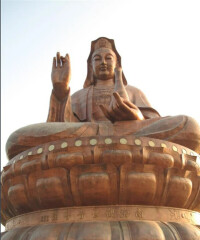

整個景區呈金字塔型,最高處的南海觀音 銅像高為61.9米,寓意觀音成道於六月十九日,是世界上最高的觀音座像。法像為坐姿,頂有寶珠天冠,項有圓光,彎眉朱唇,眼似雙星,目光微俯,披天衣,掛瓔珞,帶項飾,著羅裙,慈眉善目地穩西礁山大佛坐在蓮花台上,廣視眾生,顯現安詳凝重,救苦救難的慈悲法相 。觀音法相蓮花座直徑36米,外部鑲嵌上下三層共66片蓮花瓣。法座內部是蔚為壯觀的五層大廳,陳列眾多的觀音文化藝術品及功德林等。蓮花座四面環水,有四橋通達,寓意四方凈土,八方德水,四邊皆道之佛境 。

根據民間傳說,每年立春過後就開始“鬧春荒”,許多人家米袋告急,錢袋空空。傳說有一年大旱,百姓幾乎顆粒無收。年後,家家戶戶開始斷糧停炊。就在百姓饑寒交迫之際,正月二十六日,西樵山來了一位美麗的女子。她背著一個不大的米袋和錢袋,逐家逐戶派米、派錢,救濟百姓。百姓覺得十分奇怪,美麗女子的米袋和錢袋並不大,裡面的米和錢卻源源不斷。救濟完百姓后,已經是黃昏十分。女子面帶微笑,向山上村民告別,翩然上天遠去。彩霞萬道,燦爛光明。眨眼間,女子變成一位祥和的菩薩合掌微笑。大家都驚訝極了,才明白這名美麗的女子是觀音菩薩的化身,連忙向遠去的觀音菩薩 拜謝。

自那以後,每逢觀音開庫日,西樵百姓都會去參拜觀音菩薩,寄託一種心愿,祈禱新一年風調雨順,國泰民安,豐衣足食。

大佛

大佛寺的山門,寬17米,高15.6米,高大雄偉,正面是新疆書法家協會副主席張滄書題寫的“覺世大慈”,背面是書法家閔蔭南題寫的“憫世大悲”。紅光山釋迦牟尼佛始建於2002年7月19日,2004年底完工,歷時兩年,佛像通高40.8米,直徑14米,佛手高5.7米,佛的耳朵高達2.6米。

釋迦牟尼金身像背後,是一組建築群,佔地面積約3萬平方米,寺院坐東向西,主要有大雄寶殿、五百羅漢堂、千手觀音殿、地藏殿、鐘鼓樓、廂房等,建築風格跟內地漢傳佛教寺廟大體一致。