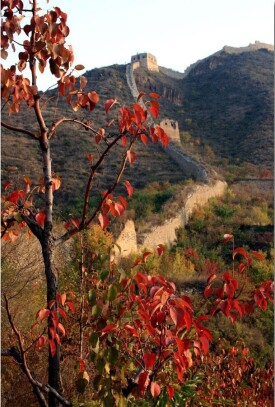

牆子路長城

位於北京密雲縣的要隘

牆徠子路長城位於北京密雲縣城東約40公里。周圍群山環繞,地勢險峻,是明朝長城上的一座重要城池,是北京東部的要隘之一,為兵家必爭之地。

牆子路關為明長城重要關隘。道路平漫,地勢開闊,牆子路長城跨越了流向密雲水庫的清水河,河水就從長城下面的水關鑽過去,因此有“一水流二關”之說,長城就在水關以南的山上。

據文獻記載:牆子路長城初建於明洪武年間(1368年-1398年),萬曆三年(1575年)重修城池,由於年代久遠,牆子路長城如今坍塌毀壞比較嚴重,成了一座“野長城”,現存面北城門一座,上面有“牆子雄關”的石匾。但該地風景優美,加之人煙稀少更添蒼涼之感,近年來吸引不少戶外愛好者前往一探。

牆子路原名牆子嶺,以石匣為中心的西協下的四路為牆子嶺、曹家寨、石塘嶺、古北口路。因此牆子嶺人們又叫牆子路,現在的牆子路村就是當年牆子路的指揮部所在地。

牆子路長城全長115.5千米,下轄11處關寨。牆子雄關關城周一里三百一步四尺,置東西南三門,東曰“永熙門”,西曰“安邊門”,南曰“牆子路”。

城池建築全部為磚石結構,牆高二丈五尺許,寬約三丈,城郭大體為長方形,北牆隨山勢呈半圓形。南門樓上有漢白玉匾,正中三個大字:“牆子路”,上款為“皇明萬曆三年歲次乙亥仲春吉旦立”、下款為“欽差總督薊遼等處軍務兵部左侍郎關中楊兆書”,字體渾厚剛勁,使城樓倍增壯麗,可惜此門額早已丟失。

牆子路長城最大的特點是,它有一段隱藏在山巒中的“V”字形長城,幾乎成90度角,

城磚上刻字清晰可見

文物專家表示,該網友發現可證明,明代修築長城有瀋陽人付出辛苦,“瀋陽造”長城磚意義重大,亟待保護。

中國長城學會理事馮永謙老師表示,這些刻著“萬曆十年瀋陽營秋防中部造”的城磚當年就是瀋陽人燒制的。他解釋,明代修長城是舉國工程,時間跨度大,全國抽調人力,每年都有各地的壯丁被徵召去修長城。各地壯丁集結后,以家鄉屬地進行劃分。公元1386年,明朝在瀋陽地區成立“瀋陽衛”,“衛”是明代的一種軍事單位,當時的“瀋陽衛”是遼東25衛之一,隨著戰略地位提高,加之離北京近,瀋陽人也被徵召去修長城了。

明朝的部隊建制沒有“營”這個單位,史料上很難查到相關史料,馮老師表示,這裡“營”不是正式的國家編製,相當於一個臨時工程隊,“瀋陽營”就是“瀋陽工程隊”的意思。各地工程隊季節性輪換,分“秋防”和“春防”,“秋防”就是秋天施工,“春防”就是春天施工。修長城和今天修路差不多,也採用分段修築的辦法,“中部”就是牆子路長城的中段。