西平古鎮

四川省主要景觀之一

2010年1月19日,由四川省文化廳、省旅遊局、省建設廳等聯合主辦,省名城古鎮文化旅遊發展促進會等承辦的“第二屆中國四川名城古鎮文化旅遊節”上,西平古鎮被評為“四川最美古鎮”,排名全省第二。西平鎮位於三台縣、中江縣兩地交匯處,幅員面積77.31平方公里,轄7個黨總支,36個村,6個居委會,313個村民小組,總人口57178人。

西平古鎮

西平古鎮

西平古鎮

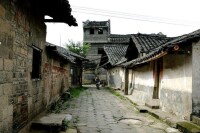

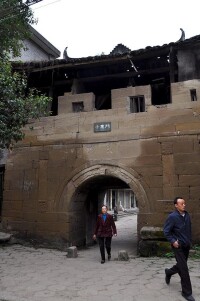

最美之二:比較完好的古城。指西平興場以後逐漸擴建的“十字”形老街,佔地約1平方公里。清嘉慶五年(1800年)建城牆后,便成為名符其實的老城。老城中的古民居、石板街、觀音寺,廣東、福建、湖廣(湖南、湖北)、江西會館、吳家祠等文物、遺跡,是其亮點。西平的城牆,與其它地方的不一樣,是由原糧台連綴而成。清嘉慶五年(1800年),清政府地方官兵,為鎮壓白蓮教冉文儔等農民起義,指定在觀音場興役建倉,把三台、中江兩縣糧草儲藏這裡,平亂后,鄉人將守護糧倉的糧台連綴,修成了城牆。因而西平城牆有兩個不同的特點點:一是四方大門(除南門外),均附有小門,大門用於進車、小門用於行人。這就是現在看見的大東門、小東門,大西門、小西門的由來了。二是四門方向與實際方向相錯90度一面將面北的北門,叫東門;面南的南門,叫西門等。這是為了迷惑“匪盜”,以求平安,有意錯呼的。今的小東門,於清嘉慶9年(1804年)作過培修。老城中的觀音寺念佛樓、城牆及城門樓洞,均為縣級文物保護單位。

西平古鎮

最美之三:客家會館尚存。西平會館,為西平移民與客家人修建。其建造規模、大小、結構、樣式等,均與該省籍移民人數、經濟實力、社會地位相稱,並成正比。老城中廣東、福建、湖廣(湖南、湖北)、江西4大會館,大多為清道光年間建造。如廣東會館戲樓中樑上就有“道光七年(1827年)修建”等字樣。據老人傳說,最大會館是湖廣館,巍峨壯麗,還有鐘樓和鼓樓。其次是福建館,現存廂房、二道排匾、一個香案等文物。有萬名碑,說明修建時有萬人捐贈。廣東館保存最好,有神廟、戲樓、門面等,現為茶園、飲茶者甚多。江西館僅存門樓,湖廣館只有遺跡。

會館集鄉戀、社交、信仰、娛樂為一體。對西平移民的安居樂業、再造家園,起到歷史的不可磨滅的重要作用。

最美之四:客家文化之光——吳氏宗祠。位於西平古城一角的吳氏宗祠,是西平客家吳氏族人舉族祭祖的場所。由吳氏入川祖中旌公老宅改建,約建於清乾隆13年(1748年),佔地4畝,是三台地區保存最為完好的宗祠之一,也是四川吳氏客家中僅存的一處。在當地政府的大力支持下,吳氏客家宗祠2003年9月15日成功地接待了“四川移民與客家文化研討會”的全體專家、學者,成為省內第一客家家族的隆重盛會。2006年10月世界客屬第二十一屆懇親大會在台灣台北市舉行,由世界客屬總會會長、當時的中國國民黨副主席吳伯雄先生親自為三台縣西平吳氏客家宗祠題贈匾額《吳氏宗祠》。宗祠產生於舊時宗法社會時代,是孝道文化的載體,是孝順父母的延伸。一個不孝敬父母的人,很難相信他是一個好公民、好工作人員。依法治國和以德治國相輔相成,要建立與中華民族傳統美德相承接的社會主義思想道德體系。宗祠,正是傳統美德相承接的一種形式。吳氏族人藉助“移民與客家文化學術研討會”在三台召開的東風,進行了較系統的修整。恢復了神祖牌和匾對。吳氏宗祠在舊的時代,為培養吳氏家族人才和西平社會穩定作出貢獻,在社會主義改革開放的今天,在取精用宏的基礎上,仍然有不可代替的德治輔教作用。吳氏宗祠的存在,有極好的現實意義。

最美之五:獨具特色,開發潛力大。西平古鎮的總體格局形態像一人體。據文史專家介紹,中國古代城鎮布局有“仿生學”原則,但是像西平鎮這樣以人體仿形,還是罕見的。民間有西平古城的布局似“美女曬羞”的美麗的說法,體現了“大地為母”的原始崇拜。

據文史專家評價:西平古鎮修築瞭望台,保衛糧倉,后連接成一體,成為四川古鎮最完整最獨特的城牆體系。在四川省內的古鎮中,商業市鎮占絕大多數,但是把軍事功能和經濟功能結合起來的古鎮並不多見。西平古鎮其山川形勝、古鎮格局、建築風格和人文蘊涵各方面,也許是四川最獨特的古鎮,文化價值和旅遊價值頗具開發潛力。

最美之六:城鄉環境綜合治理使場鎮更美。幾年來,西平古鎮被綿陽市委、市政府評為“社會治安綜合治理模範鎮”、“綿陽市安全生產示範鎮”。城鄉環境綜合治理多次受到上級主管部門的肯定和表彰。

西平古鎮內古城門、古城牆、清代居民、石板街、移民四大會館、客家文化吳氏宗祠、觀音公園、富強花園農家樂、盤龍居生態園農家樂等休閑、娛樂場所正以優質的服務秀麗的風景吸引著來自國內外的專家、學者來這裡考察,也吸引著許多有識之士來此投資、消費。優美的環境、優良的秩序吸引了上新、凱河、建平、萬安、古井、八洞、中江縣等附近鎮鄉30萬群眾來西平趕集和交易。

私營企業、民營企業日漸發展,吸引著許多外來務工人員來本地務工。家友聯華、好又來、利源等超市人氣兩旺,個體西平絲綢廠、忠元凱江制麵廠、西平竹編製品生產的產品遠銷國內外,為西平經濟社會又好又快發展發揮著重要的帶動作用。

隨著城鄉環境綜合治理向縱深發展,投資1千餘萬元鋪築的草油路街道、青石板人行道已接近尾聲,亂搭亂建的遮陽避雨篷已經拆除,弱電入了地,具有現代特色的和古色古香的統一店招,使街道格外靚麗,正在籌辦的太陽能街燈將為西平古鎮增加靚麗的色彩。

最美之七:五保老人衣食住行無憂。由世界體操王子李寧捐獻100萬元修建的省一級敬老院——西平鎮社會福利中心,位於三台—西平鎮公路邊,佔地20餘畝,總投資近500萬元,建築面積達2500平方米,可容納200餘人入住,2009年12月已竣工投入使用。五保老人搬進新居后,衣食住行無憂,還有健身、娛樂、垂釣等設施,真正體現了社會主義大家庭的溫暖。

最美之八:感恩災后重建,居民新村隨處可見。在黨中央、國務院及省、市、縣的關懷下,全鎮3333戶重建戶已搬進新居,建林南埡新村、紅梁新村已建成了全縣少有的村級場鎮,並隔天有幾千人趕場交易。古房溝農民新村、方子堰村級一條街可與鎮鄉場鎮的基礎設施條件媲美,居住在那些居民點的農民與街上人沒什麼兩樣,吸引著一批批有識之士不慕城市而紛紛奔向農村幹事業或養老。

西平鎮貫徹“小政府、大服務”的方針,以為投資者提供優質服務、優越環境為根本宗旨,強化政府職能,簡化辦事程序,提高辦事效率,在職能管理上實行政企分開,在運作機制上簡化辦事手續,提高辦事效率,按照規章制度,保障投資者合法權益,協調好投資者與當地政府之間、投資者之間、投資者與民工之間的關係,營造著協調融洽、安全穩定、和諧寬鬆的環境。我們相信,在縣委、縣政府的領導下,優越的環境一定會吸引更多的有志之士、投資商和生產者來西平施展才華,把西平建設成為“富裕、文明、和諧、美麗”的新西平。

今北京京輝投資公司已看準了西平古城這一片待開發的熱土,並與縣、鎮有關領導和部門達成了先期開發凱江沿岸的協議,並已買下了原糧站的資產。準備首期投資2.2億元開發古糧台,繼而投資4億元開發古牆邊的凱江河岸,打造休閑、娛樂、住房、別墅為一體連接成都—西平—綿陽—三台的旅遊帶,為西平古城增光添彩!

西平古鎮

西平鎮以農業為基礎,工業為支柱,商貿為補充的經濟發展戰略,有耕地3146公頃,人均耕地0.99畝,是重要的商品糧、瘦肉型生豬、蠶繭、蔬菜、禽畜生產基地。西平鎮竹草編產業初具規模,農產品十分豐富。有福建、江西、廣東、湖廣等會館舊址,其中廣東館保存完好,有3大城門(小東門、大東門、西門),城牆長200餘米,清代石板街100餘米。有遠近聞名的吳氏宗祠,客家文化源遠流長。

西平鎮清康熙元年(1662)建寺廟,西南與凱河鎮、中江縣石安鎮。朝中鄉毗鄰,東接古井鎮,北連樂安鎮,場鎮地理坐標北緯21o21’,東經104o41’。

素有“小三台”美譽的西平鎮地處三台縣西部邊緣,與德陽市中江縣毗鄰,幅員面積77.31平方公里,地貌為淺丘,凱江穿境而過。鎮轄西平農村辦和峨山、朱君、建林、獅王辦事處,6個村(居)民委員會,318個經濟合作社,總人口55605人,其中農業人口48121人,現有耕地面積47706畝,其中田15027畝,土地32679畝。

西平鎮地處唐巴公路交通要道,西去成都125公里,北去綿陽77公里,東抵縣城32公里,日開客車80餘班次,每10~15分鐘有一班次發往省內外,交通便捷。城鎮建設繼續被國家建設部列為500個試點鎮和省委、省府一條線100個試點集鎮,城區面積達2.5平方公里,常住人口1.5萬餘人,街道寬敞,綠化、美化、亮化、凈化、硬化率高,屬市級文明衛生城鎮。天然氣、自來水服務網路遍布全場鎮,閉路電視覆蓋38個村(居)。3000門程式控制電話和移動聯通手機信息基站服務質量上乘,通訊發達便利,直通國內外。三個農貿市場佔地面積30餘畝,固定攤點門面2000餘個,農副產品、商品年成交額達9000餘萬元,成為縣西農副產品的集散地。

西平古鎮

過去就水陸交通便利,歷來是商貿雲集之地,也是軍事要地。改革開放后的今天更是四通八達。120公里的水泥路直通省會城市成都,距三台33公里,距新修的塘巴高速公路三台古井口子10公里。