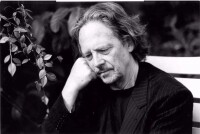

彼得·漢德克

彼得·漢德克

彼得徠·漢德克(Peter Handke),1942年12月6日出生於奧地利克恩頓州的格里芬。奧地利著名小說家、劇作家,主要作品有《罵觀眾》《無欲的悲歌》《痛苦的中國人》等。當代德語文學最重要的作家之一,也是最具爭議的作家之一。

1961年,彼得·漢德克入進格拉茨大學讀法律。1966年出版首部小說《大黃蜂》,1973年獲畢希納獎,2009年獲卡夫卡文學獎,2014年獲得國際易卜生獎。2019年10月10日,彼得·漢德克獲得了2019年諾貝爾文學獎。

彼得·漢德克,奧地利先鋒劇作家。1942生於納粹德國佔領下的奧地利格里芬,1960年入格拉茨大學學法律,並參加了青年作家團體“格拉茨人社”,艾爾弗麗德·耶利內克當時亦在其中。

1965年,漢德克公開發表了他的第一本小說《大黃蜂》,之後遂放棄學業,成為一名自由作家。1966年他的劇作《罵觀眾》發表后,他開始受到關注。

1967年他最著名的劇作《卡斯帕》發表,在歐洲獲譽為“play of the Decade”,他的《卡斯帕》已成德語戲劇中被排演次數最多的作品之一,在現代戲劇史上的地位堪比貝克特的《等待戈多》。

1973年他因在戲劇的突出成就,獲得德語文壇最高榮譽——畢希納獎,當時年僅31歲。

他創立了顛覆性的“說話劇”,消除了布萊希特極力保持的演員與觀眾、戲劇與現實之間的距離——即“陌生化”或“間離”,獲得2009年度的弗朗茨卡夫卡獎。大家熟知的電影《柏林蒼穹下》也是由他編劇。

彼得·漢德克

1942年12月6日,漢德克出生在奧地利克恩滕州格里芬。

徠1945年,戰爭結束后,母親帶著漢德克前往柏林,尋找從戰爭返回後生活在那裡的丈夫。

1948年6月間,漢德克全家從東柏林回到克恩滕,居住在外祖父母家裡。同年秋天,漢德克開始上小學。

1954年,漢德克轉學到坦岑貝格天主教寄宿中學讀書。

1959年6月,漢德克在《克恩滕大眾日報》上發表了處女作《無名的人》。學期中間離開坦岑貝格天主教寄宿中學,進入克拉根福特聯邦高級中學就讀。

1961年,漢德克中學畢業,夏天第一次與生父見面。秋天在格拉茨大學讀法律,開始參加“城市公園論壇”的文學活動,成為“格拉茨文學社”的一員。

1966年,漢德克公開發表了他的第一本小說《大黃蜂》,開始放棄法律專事文學創作。同年發表了使他一舉成名的劇本《罵觀眾》,在德語文壇引起轟動。

1967年,漢德克的劇作《卡斯帕》發表,次年《卡斯帕》在德國法蘭克福和奧本豪森同時首演。

1973年,漢德克獲得畢希納文學獎。同年移居巴黎。

1979年,漢德克在巴黎居住了幾年之後回到奧地利,在薩爾茨堡過起了離群索居的生活。期間創作《緩慢的歸鄉》四部曲,創作風格開始轉變。

1990年,漢德克搬到巴黎西南邊緣的沙維勒。

1999 年,在北約空襲的日子裡,他兩次穿越塞爾維亞和科索沃旅行。同年,他的南斯拉夫題材戲劇《獨木舟之行或者關於戰爭電影的戲劇》在維也納皇家劇院首演。為了抗議德國軍隊轟炸這兩個國家和地區,漢德克退回了1973年頒發給他的畢希納獎。

2006 年3 月18 日,漢德克參加了前南聯盟總統米洛舍維奇的葬禮,媒體群起而攻之,他的劇作演出因此在歐洲一些國家被取消,杜塞爾多夫市政府拒絕支付授予他的海涅獎獎金。

2009年,漢德克獲得了卡夫卡文學獎,並成為獲得塞爾維亞文學勳章“拉扎爾國王金質十字勳章”的作為首位外國人。

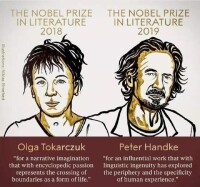

2019年10月10日,彼得·漢德克獲得了2019年諾貝爾文學獎。

彼得·漢德克

彼得·漢德克的母親瑪莉亞·漢德克出生於一個斯洛維尼亞族家庭,其丈夫布魯諾·漢德克是一個駐紮在克恩滕的德國下級軍官,來自柏林。而彼得·漢德克是德國國防軍軍官埃利希·勛納曼的私生子。

彼得·漢德克的第一任妻子是女演員利普伽特·施瓦茨,兩人1967年結婚並育有一女阿米娜,1973年離婚。第二任妻子是女演員索菲·賽敏,兩人1991年結婚。

| 作品名稱 | 作品類型 | 創作時間 |

| 《大黃蜂》 | 小說 | 1966 |

| 《罵觀眾》 | 劇本 | 1966 |

| 《卡斯帕》 | 戲劇 | 1967 |

| 《守門員面對罰點球時的焦慮》 | 小說 | 1970 |

| 《無欲的悲歌》 | 小說 | 1972 |

| 《簡訊長別》 | 小說 | 1972 |

| 《真實感受的時刻》 | 小說 | 1975 |

| 《左撇子女人》 | 小說 | 1976 |

| 《緩慢的歸鄉》 | 小說 | 1979 |

| 《聖山啟示錄》 | 小說 | 1980 |

| 《孩子的故事》 | 小說 | 1981 |

| 《關於鄉村》 | 詩劇 | 1981 |

| 《鉛筆的故事》 | 小說 | 1982 |

| 《痛苦的中國人》 | 小說 | 1983 |

| 《重現》 | 小說 | 1986 |

| 《一個作家的下午》 | 小說 | 1987 |

| 《試論疲倦》 | 小說 | 1989 |

| 《試論成功的日子》 | 小說 | 1990 |

| 《去往第九王國》 | 小說 | 1991 |

| 《形同陌路的時刻》 | 小說 | 1992 |

| 《我在無人灣的歲月》 | 小說 | 1994 |

| 《多瑙河、薩瓦河、摩拉瓦河和德里納河冬日之行或給予塞爾維亞的正義》 | 遊記 | 1996 |

| 《籌劃生命的永恆》 | 小說 | 1997 |

| 《獨木舟之行或者關於戰爭電影的戲劇》 | 戲劇 | 1999 |

| 《圖像消失》 | 小說 | 2002 |

| 《迷路者的蹤跡》 | 小說 | 2007 |

漢德克在創作早期以初生牛犢不怕虎的精神嚴厲地批評了當代文學墨守於傳統描寫的軟弱無能,旗幟鮮明地闡述了自己的藝術觀點:文學對他來說,是不斷明白自我的手段;他期待文學作品要表現還沒有被意識到的現實,破除一成不變的價值模式,認為追求現實主義的描寫文學對此則無能為力。與此同時,他堅持文學藝術的獨立性,反對文學作品直接服務於政治目的。這個時期的主要作品有劇作《自我控訴》《預言》《卡斯帕》,詩集《內部世界之外部世界之內部世界》等。

進入20世紀70年代后,漢德克的創作從語言遊戲及語言批判轉向尋求自我的“新主體性”文學。這個階段的小說分別從不同的角度,試圖在表現真實的人生經歷中尋找自我,藉以擺脫現實生存的困惑。《無欲的悲歌》開闢了70年代“格拉茨文學社”從抽象的語言嘗試到自傳性文學傾向的先河。1979年,漢德克在巴黎居住了幾年之後回到奧地利,在薩爾茨堡過起了離群索居的生活。他這個時期創作的《緩慢的歸鄉》四部曲雖然在敘述風格上發生了很大的變化,但生存空間的缺失和尋找自我依然是其表現的主題;主體與世界的衝突構成了敘述的核心,因為對漢德克來說,現實世界不過是一個虛偽的名稱,醜惡、僵化、陌生。他厭倦這個世界,試圖通過藝術的手段實現自我構想的完美世界。

從20世紀80年代開始,漢德克似乎日益陷入封閉的自我世界里,面對社會生存現實的困惑,他尋求在藝術世界里感受永恆與和諧,在文化尋根中哀悼傳統價值的缺失。他先後寫了《鉛筆的故事》、《痛苦的中國人》、《去往第九帝國》等。但漢德克不是一個陶醉在象牙塔里的作家,他的創作是當代文學困惑的自然表現:世界的無所適從,價值體系的崩潰和敘述危機使文學表現陷入困境。漢德克封閉式的內省實際上也是對現實生存的深切反思。

進入20世紀90年代后,漢德克定居在巴黎附近的鄉村裡。從這個時期起,蘇聯的解體,東歐的動蕩,南斯拉夫戰爭也把這位作家及其文學創作推到了風口浪尖之上。從《夢幻者告別第九王國》開始,漢德克的作品中到處都潛藏著戰爭的現實、人性的災難。1996年,漢德克發表了遊記《多瑙河、薩瓦河、摩拉瓦河和德里納河冬日之行或給予塞爾維亞的正義》批評媒體語言和信息政治。作為一個有良知的作家,漢德克堅定地把自己的文學創作看成是對人性的呼喚,對戰爭的控訴,對以惡懲惡以牙還牙的非人道毀滅方式的反思:“我在觀察。我在理解。我在感受。我在回憶。我在質問。”他因此而成為“這個所謂的世界”的另類。

彼得·漢德克

漢德克的戲劇創作著重體現在主觀感受的藝術表現上,具體地說,讓主觀感受和表現對象融合在語言之中,突出藝術表現的直接性和真實性。這就意味著藝術形式的不斷創新。其一,他的戲劇重在表現,無意渲染,形式上的創新打破了常規的審美習慣,因而對讀者和觀眾在接受理解方面提出了更高的要求。具體地說,改變觀眾被動接受舞台情節的常規習慣,打破觀眾與舞台之間的界限,要求觀眾參與,使之成為舞台演出的一部分,則是他的戲劇思想中的一個原則。其二,他的作品一般從劇情細節開始,逐漸引入主題,尤其是在非常簡單的情節框架里表現艱深晦澀的語言主題和哲學主題,則更顯得舞台空間排演的捉襟見肘,因而容易令觀眾迷茫。有的作品主題也可能並不明確,需要觀眾去尋找和發現、從而領悟其中的意義。其三,漢德克抽象而獨特的感受方式源自他的思維方式,這決定了他的表達方式的獨特性,如強調物的原本性以及認知和表達的直接性。對他來說,表現觀察和感受的意義在於體現文學藝術的審美內涵,而並不在於以娛樂方式取悅觀眾和讀者。

彼得·漢德克

| 文學類 |

2019 諾貝爾文學獎(獲獎) 2014 國際易卜生獎(獲獎) 2009 卡夫卡文學獎(獲獎) 2009 拉扎爾國王金質十字勳章(塞爾維亞文學勳章) (獲獎) 2008 托馬斯·曼獎(獲獎) 2007 海涅獎(獲獎) 1973 畢希納獎(獲獎) 1973 奧比獎(獲獎) 1967 霍普特曼獎(獲獎) |

| 影視類 |

1992 第49屆威尼斯電影節金獅獎 《缺席》(提名) 1978 第31屆戛納電影節金棕櫚獎 《左撇子女人》 (提名) |

憑藉著具有語言學才能的有影響力的作品,探索了人類體驗的外延和特性。(瑞典文學院評)

彼得·漢德克在西方同時也是一個極具爭議的作家,因為他曾多次公開支持前塞爾維亞總統斯洛博丹·米洛舍維奇。2014年彼得·漢德克獲得戲劇界的最高榮譽——國際易卜生獎,導致評委會某些成員因不滿評獎結果而辭職,極權主義研究者Bernt Hagtvet指責這是“史無前例的醜聞”,甚至認為“把易卜生獎頒給漢德克就等同於把康德獎頒給戈培爾”。

當漢德克抵達奧斯陸領獎時,在場有一批示威者向他抗議。不過另一方面,2010年獲獎者約翰·弗斯(Jon Fosse)則表示歡迎這個結果,他認為漢德克是個傑出的獲獎者,而且認為他有資格獲得諾貝爾文學獎。

《冒犯觀眾》(台灣,唐山出版社)