共找到2條詞條名為納爾齊斯與歌爾德蒙的結果 展開

- 一部長篇小說

- 2020年斯戴芬·盧佐維茨基執導電影

納爾齊斯與歌爾德蒙

一部長篇小說

《納爾齊斯與歌爾德蒙》這是一部長篇小說的名字,作者是德國作家赫爾曼·黑塞,故事發生在中世紀的德國,講述的是關於“成長”的故事——即是兩個少年的成長,也是人類心靈的成長。

自幼失去母親的修道院學生歌爾德蒙被父親送進瑪利亞布隆修道院,立志侍奉上帝,他的老師和朋友納爾齊斯卻勸說他放棄苦修和戒條的束縛,回歸母親賦予他的本性之中,成為靈感充沛的人。於是歌爾德蒙聽從了他的勸告,開始流浪的生涯。自從愛欲被一位吉卜賽女郎所喚醒,歌爾德蒙的身體和靈魂就經歷了無數次愛情與背叛,爭奪與死亡,浸透了紅塵的氣味,也烙下了許多細微、優美而滄桑的感觸。直到有一天,他被一位聖母像的美所震撼,激起了他創造的慾望。於是歌爾德蒙師從一雕塑家,沉浸到雕塑藝術中。歷經千迴百折的磨難,他又回到自己的摯友和師長——已經成為瑪利亞布隆修道院院長的納爾齊斯身邊,兩人分別以靈感和理智啟發對方,終於使歌爾德蒙掌握了化瞬間為永恆的藝術法則,雕出了以他的戀人麗迪亞為原型的完美雕塑聖母瑪利亞像。但他也因此而耗盡生命,毫無遺憾地死在納爾齊斯的身旁。

《納爾齊斯與歌爾德蒙》

納爾齊斯年長一點,是修道院里虔誠的苦修者是潛心鑽研的神學家。他幾乎沒有離開過修道院,在基督信仰的支撐下過著單純而充實的生活。納爾齊斯救下面臨被絞死的歌爾德蒙。

歌爾德蒙則年少喪母被父親送進修道院。他天資聰穎、相貌俊美,接受納爾齊斯的啟迪並與之結下了深厚的友誼。然而生命里那激蕩的活力無法被納人修道院靜謐的生活軌道。他逃出了修道院,成了一個放蕩不羈的流浪者。他放縱自己的情慾,不斷地與女人們狂歡;他狂暴地與他人打鬥,甚至還殺死了一個人。後來他遇到了一位雕塑大師,並成為其最傑出的弟子。大師準備把自己的衣缽傳給他,他卻出人意外地拒絕了,因為他不願在同一個地方停留下來。他又開始新一輪的流浪,直到因為勾引伯爵夫人而面臨被絞死的命運。這時已經當上修道院院長的納爾齊斯出現了,他讓歌爾德蒙獲得了赦免。歌爾德蒙短暫的人生道路和永恆的藝術作品給納爾齊斯平靜的苦修冥想以前所未有的震撼。納爾齊斯陷人了深深的思索之中:歌爾德蒙那些雕像的每一個細小動作、每一隻眼睛、每一張嘴、每一條藤蔓和每一道衣褶,不是都比一個思想家所能做到的一切要真實、生動、不容替代么?歌爾德蒙從自己激烈動蕩的生活的風暴和痛苦中,不聲不響地創造了這些作品,沒有說教,沒有規勸但卻是真實的。相形之下他自己的知識、苦修以及辯證學又是多麼平庸。

納爾齊斯和歌爾德蒙那朝聖者的容顏飽經滄桑;同樣,墨塞那朝聖者的容顏也是飽經滄桑。尋找與獲得信仰都是極其艱難的心靈之旅。

《納爾齊斯與歌爾德蒙》人物塑造上的特點在於作者塑造的不是一個獨立的主人公,而是一對互相不可缺少的截然相反的人。這一雙互相傾慕的朋友大半生不得不各走各的路,直至垂暮之年才在對方身上互相發現了自己、找到了自己多缺乏的東西。歌爾德蒙使納爾齊斯的心受到愛和美的滋潤而不趨於乾涸;納爾齊斯則用神恩的啟示讓歌爾德蒙獲得了精神力量。

納爾齊斯和歌爾德蒙分別代表了人的兩種天性——理性和感性。納爾齊斯的人生是象徵理性的人生,而歌爾德蒙的人生則是象徵感性的人生。對於兩種人生,對於他們兩人的區別,納爾齊斯啟發歌爾德蒙的時候有一段精彩的論述。納爾齊斯對歌爾德蒙說:“象你這一類的人,天生有強烈而敏銳的感官,天生該成為靈感充沛的人,成為幻想家、詩人和愛慕者。比起我們另外的人來,比起我們崇尚靈性的人來,幾乎總要優越一些。你們的出身是母系的。你們生活在充實之中,富於愛和感受的能力。我們這些崇尚靈性的人,看來儘管常常在指導和支配你們其他的人,但生活卻不充實,而是很貧乏的。充實的生活,甜蜜的果汁,愛情的樂園,藝術的美麗國土,統統都屬於你們。你們的故鄉是大地,我們的故鄉是思維。你們的危險是沉溺在感官世界中,我們的危險是窒息在沒有空氣的太空里。你是藝術家,我是思想家。你酣眠在母親的懷抱中,我清醒在沙漠里。照耀著我的是太陽,照耀著你的是月亮和星斗,你的夢中人是少女,我的夢中人是少年男子”。

理性人生和感性人生既是衝突的,也是互補的。完美和諧的人生應該是理性和感性的完美結合。這樣的衝突和互補也體現在納爾齊斯和歌爾德蒙這兩個人物身上。他們時刻感受到對方和自己性情上的迥異和格格不入,但又偏偏是對方的知己,在情感上互相需要,保持了終生的奇特而深厚的感情和友誼。兩人之間奇特複雜的關係,也正是理性人生和感性人生複雜奇特關係的縮影和象徵。一方面,感性的人生需要理性的指導和幫助。正是在納爾齊斯的啟發下,少年時代的歌爾德蒙擺脫了父親強加的籠罩在自己心裡的宗教狂熱迷霧,堅定地走向自己的獵情冒險的浪蕩人生;在他走向人生絕境——勾引伯爵夫人而被判絞刑的時候,又是納爾齊斯利用自己的人格和影響挽救了他的性命,把他領回修道院,最終在修道院里完成了不朽的作品,實現了自己的藝術人生,真正找到了自己。另一方面,理性的人生需要感性的滋潤和安慰才不至於乾涸和枯竭。歌爾德蒙對納爾齊斯的意義正是如此。他從歌爾德蒙身上感受到了自己所缺乏的激情,明白了什麼是藝術。

更重要的是,歌爾德蒙讓他經常反省自己的生活,使自己枯燥的經院生活時時受到猛烈的震撼而不致於僵化乾涸。歌爾德蒙的浪蕩生涯使他經常自問:“無疑地,從修道院的觀點來看,從理性與道德的觀點來看,他自己的生活是要好一些,正確一些,穩定一些,規矩一些,典範一些;這是一種有條不紊的、兢兢業業的生活比起一個藝術家的生活,一個流浪漢和好色之徒的生活,它要純潔和正當得多。可是,從上面看,從上帝的觀點看,這種獃獃板板的枯燥生活,這種棄絕人世和感官的幸福,這種遠遠地迴避污穢和鮮血,這種向哲學與信仰的逃遁,難道就真比歌爾德蒙的生活來得好么?”。正是這樣的疑問和反省,使他明白:“一個負有崇高使命的人,即使在生活狂熱的混沌中沉溺得很深,渾身糊滿血污塵垢,也不會變得渺小和卑劣,泯滅心中的神性;他即使無數次迷途在深沉的黑暗中,靈魂的聖殿里的神火仍然不會熄滅,他仍然不會喪失創造力。”從歌爾德蒙沾有污點的手裡,他睿智地看到了“在這顆藝術家和誘惑者的心中有十分光明燦爛的東西,並且充滿著神的恩惠。”他對歌爾德蒙說:“你的夢中人是少女,我的夢中人是少年男子”與夢中人相遇,是他唯一的感官上的快樂。而這夢中人當然就是美少年歌爾德蒙。他不是美少年,他代表的是他失去的另一半天性,另一個無法實現的自己。當歌爾德蒙不再年少,帶著滿身風塵回到他身邊時,他又意味著整個外面的世界,整個人類的完整生活,整個世界繽紛的色彩和芬芳的味道,它們活生生地出現在他的面前,使他停滯多年的血液開始震蕩和流淌。

對理性的和感性的兩種人生,哪種更好一些?黑塞並沒有得出結論,並且他也不能得出結論。納爾齊斯與歌爾德蒙,他們的人生各有其歡樂和痛苦,各有其優越和缺陷。“造孽並承擔其可怕的後果”是歌爾德蒙的生活方式,也是最令納爾齊斯嚮往的。歌爾德蒙的快樂在於他一生順從了肉體和心靈的呼喚,納爾齊斯的痛苦則在於他從初始就扼殺了它們,並對這種扼殺懷抱著惋惜之情。納爾齊斯的快樂在於他對世界和自身有一雙智慧的火眼金睛,他的存在方式是“冷靜旁觀”的,對事物有一種深邃的洞察和預見與分析的能力;歌爾德蒙的痛苦則在於不具備這種預見能力,無法自覺地為生命找到方向,所以他在感到身心分裂的痛苦后,要歷盡艱辛才能找到自己的藝術實現之路。

誠然,在小說的結尾的,納爾齊斯與歌爾德蒙也沒有合二為一。納爾齊斯雖然理解了藝術的真諦,對歌爾德蒙的愛和歌爾德蒙臨終的遺言也在他心裡激起了對於自然母親的熊熊的感情的火焰,但他卻依然不可能成為歌爾德蒙,更不可能走歌爾德蒙走過的人生之路。而歌爾德蒙最終也沒有皈依上帝,臨死的時候都“不相信存在什麼彼岸”,不稀罕“那種與他同在的和平”。也就是說,他們兩人最後都還是迷惘的,並沒有徹底找到生命的和諧和平安。這也是黑塞當時的迷惘。寫作《納爾齊斯與歌爾德蒙》的時候,正是他的人生和創作從中期到晚期的過度時刻,對自然、社會、人生,他都存在不少思索和迷惘。但對和諧自然的理想人性、理想人生的追求卻是貫穿他的一生的持久不懈的努力。黑塞從很小的時候起就嚮往著遙遠的東方的神秘國度,在文壇上奠定了地位之後,他有了條件和朋友在 1911年赴東方遊歷。他遊歷了印度、錫蘭、新加坡和蘇門答臘等地,當時中國正值辛亥革命的混亂時期,他未能入境。但他並不遺憾,因為他見到了許多中國人,給他留下了比印度人還深刻的印象。這次亞洲之行促使他進一步努力研究 《道德經》和一系列中國古代著作,為他以後提出“通向內在之路”奠定了思想基礎。他的“內在之路”開始於第一次世界大戰以後。大戰期間,他由於反戰而被視為“叛徒”,家庭也因而破裂,他的精神也幾乎瀕於崩潰。經歷了這場社會動蕩和家庭不幸之後,他逐漸放棄了一度十分欣賞的尼采超人哲學而徹底轉向於中國古代思想家從事的內心修鍊之路,追求人與社會、與自然宇宙的和諧與完美。從那時起,他就在自己的一長串作品中塑造了一個又一個人物,描寫了一條又一條人生的道路,但貫穿始終的思想線索只有一個)) ) 如何尋求理想精神境界,如何成為和諧完美的人。我們可以說,這條線索在《納爾齊斯與歌爾德蒙》里也是始終不變的,依舊在探索人性內在的自然和諧。

老子的人生哲學是以其自然人性論為基礎的,以自然之性作為人的存在的終極依據和價值歸依。人性自然,道本自然的人性本體論,自然無為的人生價值論,這些都是人合目的與人合規律的生存狀態。納爾齊斯愛好學習,是一個理性主義者,善於利用所學到的知識來教化他人;歌爾德蒙是一個感性主義者,內心對於世俗的嚮往使他義無反顧地離開了修道院,到世俗的社會中體驗人世的酸甜苦辣,這些都是他們的自然本性使然。在作品最後,歌爾德蒙又回到修道院中像納爾齊斯一樣潛心學道,這也是由他的自然的性格所決定的。

老子《道德經》具有十分豐富的辯證法思想,全書關於相反相成、對立統一的雙極概念有近八十對之多,老子用此揭示事物存在的普遍規律,也進一步指出事物發展的辯證途徑,即“反者道之動,弱者道之用”,通過強調否定來把握事物向相反方面轉化而回歸根本是老子哲學的大智慧之一。這種雙極性也是黑塞思維方法的一個基本特徵,在他的創作中非常明顯,這一點已得到中國黑塞研究者的極大關注。

納爾齊斯與歌爾德蒙代表了人的精神的兩種類型:一個沉溺在強烈的愛欲之中,以固執的官能貼近凡世,即感性主義;另一個則強要脫離塵世,飛向崇高的先人靈境,即理性主義。兩人性情不同,卻成為了好朋友,連歌爾德蒙也感到奇怪。對此,納爾齊斯向歌爾德蒙作過一番詳細的解釋,大意是說:納爾齊斯和歌爾德蒙兩個人的性格同時體現了人的兩種天性—理性與感性;也是人的兩種生活方式:禁慾的和張揚的;還是人的兩種矛盾的極限:那以智性與永恆做伴的人感到生命的乾枯,那經歷豐富多彩的人卻悵惘於生命的速朽。這矛盾的兩極是相互吸引、相輔相成的。原本可以說,人的兩種慾望—擁有至高的永恆和擁有豐饒的生命—永遠都不可能同時達到。然而,黑塞則以象徵的手法寫出了精神與感覺,描繪了藝術家和哲學家如何相互啟發、相互補充。這正如物有兩極,天有日月,人有陰陽一般,雖然二人性格不同,但實際上是一個整體。在他們經歷了大半輩子的分道揚鑣之後,最後卻在各自的對方身上發現了自己,找到了自己的本身的“虛”,即所缺少的東西:歌爾德蒙使納爾齊斯的心受到美的滋潤而不趨於乾涸,納爾齊斯則用神恩的啟示讓歌爾德蒙獲得精神力量。兩種不同的精神和生活通過相互融合和轉化而形成和諧統一的理想形象,從而達到永恆藝術的完美。這也正是作者一直所期盼的“積極”和“沉思”的真正統一。

總之,《納爾齊斯與歌爾德蒙》是一部意蘊豐富深邃的小說,可以從多種角度進行解讀。但意蘊的豐富、主題的多元卻並不會掩蓋一條最基本的線索——從總體上可看,這是一部從哲學層次上探討永恆的人生意義的小說。納爾齊斯與歌爾德蒙的人生、哲學與藝術的人生、反抗與皈依的人生,究竟哪一條是正道?哪一條是歧途?哪一條更有意義?哪一條更具價值?這是沒有答案的,黑塞在小說中也沒有給出明確的答案。他雖然更偏重於調和兩種人生,追求和諧和完美,但怎麼調和?怎麼追求?怎麼處理人性兩種矛盾?怎麼處理人在世界面前艱難的道路選擇?這些,黑塞都沒有給出答案。也許就像劉小楓在《拯救與逍遙》中說的那樣:“黑塞筆下的納爾齊斯與歌爾德蒙的爭辯表明,黑塞累了,所以要求進入東方的世界。黑塞用以解決不可避免的惡的造作的設想是:讓狼心與良心、神與魔、父親的血與母親的血、享樂與受苦這些敵對而混亂地在人身上相互共存的因素統統回到自然母體中去。”即使黑塞真的累了,但他的精神探索、人生意義探索的腳步卻沒有停止。和眾多的探索者一樣,和納爾齊斯與歌爾德蒙一樣,他們可能永遠都不能給出一個明確的人生意義的答案。但他們的追求和探索卻一直沒有停止,他們都在路上,都在不同的朝聖的路上,並且也永遠只能在路上。也許,這正是人類一切精神探索者們的宿命。

《納爾齊斯與歌爾德蒙》

《納爾齊斯與歌爾德蒙》也是黑塞本人最喜歡的小說之一,他在1930年5月23日把剛修改好的原稿送給好友漢斯·布特梅爾閱讀,附去的信中說:“這部作品對我來說比其它作品加在一起還珍貴,我對他有一種特殊的愛。”

托馬斯·曼也很欣賞這部小說,曾說:“這位施瓦本抒情詩人和田園作家同維也納人的戀愛心理學關係頗深,譬如在《納爾齊斯與歌爾德蒙》中所表現的,這部小說以其純樸和有趣顯示了一種完全別具一格的長篇小說藝術,它以最吸引人的方式描寫了一種精神上的自相矛盾。”

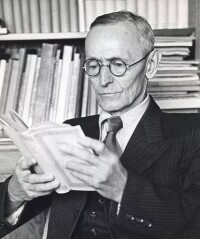

赫爾曼·黑塞