羅阿絲蟲病

羅阿絲蟲病

羅阿絲蟲病是由羅阿絲蟲引起的一種結締組織性慢性寄生蟲病。流行於非洲熱帶雨林地區。羅阿絲蟲病無特殊發患者群,感染羅阿絲蟲后可患病。患者是唯一的傳染源。斑虻為傳播媒介。羅阿絲蟲病由寄居在人體內的羅阿絲蟲引起,感染期幼蟲在人體內約經1年發育成熟。成蟲移行於皮下結締組織而發病。本病主要有眼部奇癢、遊走性皮下腫塊伴有皮膚瘙癢等癥狀,球結膜下或皮下可見到蟲體蠕動。羅阿絲蟲病主要通過藥物治療、手術治療等治療方法,出現併發症需積極處理。羅阿絲蟲病如果沒有積極治療,可能會有腦膜炎、心內膜炎、心肌炎等併發症。積極治療,多數預后良好;如果不積極治療,預后較差。

● 感染科

● 羅阿絲蟲病由寄居在人體內的羅阿絲蟲引起,感染期幼蟲在人體內約經1年發育成熟,成蟲移行於皮下結締組織而發病。

● 羅阿絲蟲病無特殊發患者群,感染羅阿絲蟲后可患病。

● 既往有在流行區生活的歷史。

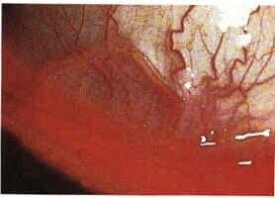

● 本病主要有眼部奇癢、遊走性皮下腫塊伴有皮膚瘙癢等癥狀,球結膜下或皮下可見到蟲體蠕動。

● 確診羅阿絲蟲病需要體格檢查、血液檢查、腫塊局部組織活檢等。

● 可觀察到一些陽性體征,有助於診斷。

● 可觀察嗜酸性粒細胞水平,如有增高,可輔助診斷。

● 如檢出成蟲,可確診本病。

● 醫生根據既往史、臨床表現、體格檢查和血液檢查、腫塊局部組織活檢結果診斷本病。

● 既往有在流行區生活的歷史。

● 患者有典型的眼部奇癢、遊走性皮下腫塊伴有皮膚瘙癢等癥狀,球結膜下或皮下可見到蟲體蠕動。

● 外周血象多有嗜酸性粒細胞增高,可高達60%~90%。

● 腫塊局部組織活檢檢出成蟲。

● 本病需與鏈尾絲蟲病、常現絲蟲病、奧氏絲蟲病等疾病進行鑒別。

● 既往有在流行區生活的歷史,且近期有典型的眼部奇癢、遊走性皮下腫塊伴有皮膚瘙癢等癥狀,球結膜下或皮下可見到蟲體蠕動等表現,應儘快到醫院就診。

● 醫生通過體格檢查、血液檢查、腫塊局部組織活檢結果等可以進行診斷和鑒別診斷。

● 羅阿絲蟲病主要通過藥物治療、手術治療等治療方法,如併發腦膜炎、心內膜炎、心肌炎等需積極處理。

● 乙胺嗪對微絲蚴和成蟲均有效,但對微絲蚴療效好、對成蟲殺滅作用差,因此常需幾個療程治療。

● 已有研究表明,伊維菌素具有殺滅羅阿絲蟲微絲蚴的作用,但該葯在本病治療中的副作用嚴重。

● 謹遵醫囑,不要自行更改藥量。

● 服藥時可能會出現腦膜腦炎綜合征,嚴重者可引起死亡。

● 手術治療可摘除腫塊,適用於腫塊不多的患者。

● 羅阿絲蟲病如果沒有積極治療,可能會有腦膜炎、心內膜炎、心肌炎等併發症。

● 積極治療,多數預后良好。如果不積極治療,預后較差。

● 控制傳染源:及時治療患者。

● 消除傳染途徑:清除容易滋生虻蟲的場所。

● 保護好易感人群:如赴非洲援外或留學人員。

● [1] 李蘭娟,王宇明。感染病學。第3版。北京:人民衛生出版社,2015.

● [2] 王宇明,李夢東。實用傳染病學。第4版。北京:人民衛生出版社,2017.

● [3] 胡品津,謝燦茂。內科疾病鑒別診斷學。第6版。北京:人民衛生出版社,2014.