胞生痰核

胞生痰核

徠胞生痰核,中醫病名,是指胞瞼內起核性硬結,逐漸長大而不紅不痛的慢性外障眼病。一般病程較長,且易複發。相當於西醫學的霰粒腫。由於瞼內核狀硬結主要因痰濕阻結胞瞼脈絡而起,故得此名,又名疣病、睥生痰核、眼胞痰核等。

● 英文名稱:Phlegm Node of The Eyelid

● 又名:睥生痰核

● 學科來源:中醫藥學—臨床分科—眼科

● 凡是睥生痰核,痰火結滯所成。(《審視瑤函·睥生痰核症》)

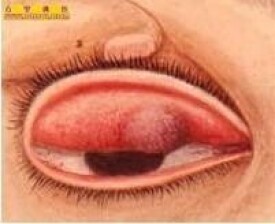

● 以眼瞼內生核狀硬結,觸之不痛,膚色如常,推之皮膚可移為主要表現的眼病。相當於瞼板腺囊腫。

● 引自全國科學技術名詞審定委員會——術語在線

● 胞生痰核,因痰濕阻結胞瞼脈絡而起,是指胞瞼內起核性硬結,觸之不痛,皮色如常的眼病。又名疣病、睥生痰核。

● 自覺癥狀:硬結小者自覺癥狀不明顯;硬結較大者胞瞼可有重墜感;如硬結從瞼內面潰破,瞼內生肉芽,可有摩擦感。

● 眼部檢查:胞瞼膚色正常,可見硬核凸起,觸之有如米粒或豆粒樣的硬核,按之不痛,與皮膚無粘連。瞼內面呈局限性紫紅或黃白色隆起;若硬核自行潰破,可見瞼內肉芽。若硬核化膿,多系感受外邪所致。

● 胞生痰核相當於現代醫學中的瞼板腺囊腫,是瞼板腺特發性無菌性慢性肉芽腫性炎症。

● 臨床多由恣食炙煿厚味,脾失健運,脾胃蘊熱生痰,濕痰內聚,上阻胞瞼脈絡,氣血受阻而成本病。

● 治宜清熱化痰散結。硬核小者,經治療可消散;較大或有潰破趨勢者,宜用手術治療;如已潰破生肉芽腫,則應及時手術切除。

● 發病部位:針眼在瞼弦;胞生痰核遠離瞼弦。

● 主症:針眼胞瞼紅腫焮痛,拒按,與瞼皮膚粘連,或化膿,潰后可自愈;胞生痰核瞼皮膚正常,硬核突起,壓之不痛,不與瞼皮膚粘連,瞼內局限性黃白色或紫紅色隆起,或見肉芽。

● 病勢病程:針眼病勢急,病程短,一般3~5日;胞生痰核病勢緩,病程長,數周或數月。

● 注意眼部衛生,尤其是眼瞼局部衛生,不用臟手揉眼。

● 均衡飲食,並忌食辛辣、刺激、油膩、肥甘厚味。

● 當胞生痰核成膿,切忌擠壓排膿,以防膿毒擴散,需及時就醫。

● [1] 世界衛生組織(西太平洋地區).北京大學第一醫院中西醫結合研究所,譯.WHO西太平洋地區傳統醫學名詞術語國際標準。北京:北京大學醫學出版社,2009.

● [2] 彭清華。中醫眼科學.10版。北京:中國中醫藥出版社,2017.