卵巢無性細胞瘤

卵巢無性細胞瘤

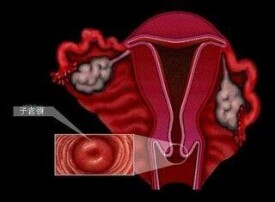

卵巢無性細胞瘤為胚胎期性腺的原始生殖細胞的低至中度惡性實性腫瘤之一。卵巢無性細胞瘤常見於兒童和年輕婦女。病因及發病機制尚不清楚。主要表現為下腹包塊、腹脹、慢性盆腔痛等,扭轉或破裂時出現急腹痛。治療方法包括手術治療、化療和放療。卵巢無性細胞瘤最常見的轉移途徑是淋巴轉移。腫瘤也可通過脫落種植在腹腔內播散或通過血行播散。可影響生育,甚至危及生命。卵巢無性細胞瘤通過積極治療,生存率可達92%~100%。

● 婦科或婦產科、腫瘤外科或腫瘤科

● 卵巢無性細胞瘤的病因及發病機制尚不清楚。目前認為可能與性腺發育不良,Turner綜合征、睾丸女性化、3X綜合征等有關。

● 卵巢無性細胞瘤的癥狀與其它實性卵巢腫瘤類似。包括下腹包塊、腹脹、慢性盆腔痛等,扭轉或破裂時出現急腹痛。年滿18周歲或第二性徵發育成熟2年以上仍無月經來潮,或第二性徵發育差合併卵巢包塊,均需要警惕此病。

● 確診卵巢無性細胞瘤包括病理組織學檢查、實驗室檢查等。

● 病理組織學檢查

● ● 可以確診本病的性質。

● 實驗室檢查

● ● 根據檢查血清腫瘤標誌物水平,如乳酸脫氫酶、甲胎蛋白、鹼性磷酸酶、HCG增高,可以起到協助診斷的作用。

● 醫生確診卵巢無性細胞瘤,須結合典型表現、病理組織學檢查、實驗室檢查等做出判斷。

● 典型表現:出現下腹包塊、腹脹、慢性盆腔痛等,扭轉或破裂時出現急腹痛。出現癥狀的時間很短,腫瘤生長迅速,多數瘤體很大。

● 病理組織學檢查:無性細胞瘤由大而一致的瘤細胞構成,呈片狀、島狀或帶狀排列。纖維分隔中含有淋巴細胞。免疫組化顯示HCG的分泌。

● 實驗室檢測:特別是血清甲胎蛋白(AFP)、人絨毛膜促性腺激素(HCG),對於本病有明確診斷作用。

● 純無性細胞瘤。

● 混合型無性細胞瘤(含絨癌、內胚竇成分)。

● 可按照卵巢惡性腫瘤的FIGO分期,將卵巢無性細胞瘤分為Ⅰ~Ⅳ期。

● Ⅰ期:腫瘤局限於卵巢。

● Ⅱ期:腫瘤累及一側或雙側卵巢並有盆腔內擴散。

● Ⅲ期:腫瘤累及單側或雙側卵巢,並有腹腔內轉移,伴有細胞學或組織學證實的盆腔外腹膜轉移或證實存在腹膜后淋巴結轉移。

● Ⅳ期:超出腹腔外的遠處轉移。

● 在每期中,又可細分為A~C等分期。

● 卵巢無性細胞瘤與卵巢內胚竇瘤和卵巢絨癌須進行鑒別診斷。

● 如果出現上述類似的癥狀,需要及時去醫院就診,請醫生進行檢查和診斷。

● 醫生主要通過病理組織學檢查排除其他疾病,做出診斷。

● 卵巢無性細胞瘤的治療方法包括手術治療、化療和放療。

● 手術治療

● ● 卵巢無性細胞瘤常見於兒童和年輕婦女,保留生育功能是必須考慮的問題,一般採用手術治療聯合化療,僅切除患側附件;如果無生育要求建議行全面分期手術。對於複發的患者仍主張積極手術。

● 化療

● ● 卵巢無性細胞瘤鉑類化療敏感,除I期無性細胞瘤外,其餘均需要化療。一般化療3-4個療程。但需要注意卵巢保護性輔助治療。

● 放療

● ● 卵巢無性細胞瘤對放療敏感,但對卵巢功能破壞嚴重,由於患者多年輕,要求保留生育功能,所以目前放療較少應用。僅對複發的卵巢無性細胞瘤,放療仍能取得較好療效。

● 卵巢無性細胞瘤常見於兒童和年輕婦女,可影響生育功能。

● 發生轉移,危及生命。

● 卵巢無性細胞瘤最常見的轉移途徑是淋巴轉移。腫瘤也可通過脫落種植在腹腔內播散或通過血行播散。

● 卵巢無性細胞瘤發生轉移或複發者並不少見。但是,如果初次手術后即常規予以化療,則複發者很少見;如果有複發,由於對放射治療及化療都高度敏感,故預后很好。

● Ⅰa期卵巢無性細胞瘤患者僅僅行單側附件切除術既能達到90%以上的五年無瘤生存率。

● Ⅰb期患者經手術和化療五年無瘤生存率也超過95%。

● Ⅱ、Ⅲ期的卵巢無性細胞瘤經手術和BEP方案化療或放療,其五年生存率在54%~90%。

● 由於卵巢無性細胞瘤病因及發病機制不明,所以無很好的預防措施。

● [1] 張惜明。實用婦產科學[M].第2版。北京:人民衛生出版社,2011.

● [2] 沈鏗,馬丁。婦產科學[M].第3版。北京:人民衛生出版社,2015.