良戶村

山西省晉城市高平市原村鄉轄村

良戶村,山西省晉城市高平市原村鄉下轄自然村,中國傳統村落,地處山西省東南部,位於高平市西南15千米處,村域面積3.78平方千米。

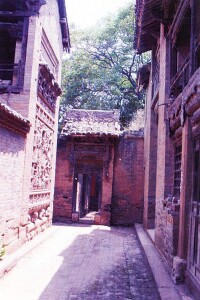

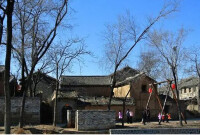

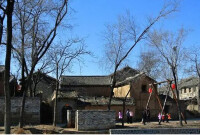

良戶村屬於高平市西部丘陵溝壑區,三面環山,一面臨水,北枕鳳翅山,南聳雙龍嶺,正沖虎頭山,地勢北高南低,西高東低。 村落整體形似展翅欲飛的鳳凰,古民居擇吉而建,東西較長,北高南低,高低錯落,結構精巧。古街道以觀音堂至祖師廟為中軸線,依次分佈有後街、西街、東街、太平街等。古街巷多為沙石鋪地,格局保存完整,脈絡清晰、景觀連續古樸厚重。 村內保存有第七批全國重點文物保護單位良戶玉虛觀及晉城市第三批市級文物保護單位良戶蟠龍寨等文物古迹。

2012年12月17日,良戶村被住房和城鄉建設部、文化部、財政部公布為第一批中國傳統村落。

村貌

相傳唐代中葉,郭、田兩大家族在此形成村落,故古稱“兩戶”。

從宋代初年開始,陸續又有王、李、秦、趙、張、高、邵、宋、寧、蘇、竇等外姓人家遷居此處,人口增加,村落擴大,至元明時已很具規模,稱高平縣都善鄉蒲泉里梁村。

明清實行里甲制,從村內清康熙六年《關帝廟創建碑》和乾隆年間王氏家譜可知,良戶村稱通義里梁扈,又稱梁戶;

清同治六年(1867)全縣設30都100里,良戶村屬第23都通義里;

宣統年間屬高平縣通義西里八村。

民國初年廢里甲制后屬三區下董峰主村(編村);

解放后至今屬於原村鄉。

良戶村位於山西省晉城市高平市原村鄉,地處山西省東南部,村域面積3.78平方千米。

良戶村所處的地區屬大陸性暖溫帶季風氣候,四季分明,雨熱同季。

良戶村地下煤炭資源豐富,可以燒制磚瓦;地面多砂石,可作為建築基礎構件;西部山區有大量原始森林,可作為木結構建築的大木用材。

良戶村

| 名稱 | 統計用區劃代碼 | 車牌代碼 | 電話區號 | 郵政編碼 |

| 良戶村 | 140581203223 | 晉E | 0356 | 048000 |

2006年,良戶村啟動歷史文化遺產整理和保護工作,同年制定《良戶古村保護管理暫行條例》和《良戶古村村規民約》,2008年委託太原理工大學編製完成了《良戶古村保護規劃》。村委會和村民的文物保護意識大大提高,並嚴格按照規劃進行原生態保護。統籌處理古村保護和宅基地建設。協商國土規劃等部門,依據中國歷史文化名村保護規劃的相關要求,在古村外面的合適地塊統一進行新農村建設。有效地解決了古村保護和村民住房矛盾。

良戶村

近年來,良戶村委將古村保護納入經濟和社會發展計劃。2009年啟動維修工程,保護維修蟠龍寨過廳、門樓、東西寨門樓,城牆、院牆、照壁、木雕等,2010年啟動維修村中的國朝軍功院、李家院、高家院、扶鳳閣、魁星樓等,累計投資240萬元。村委還投資10萬元成立良戶古村旅遊開發有限公司。並已組建了良戶鳳凰女子樂隊,展示良戶古老的非物質文化遺產“街道士”“跑旱船”“跑馬”“九蓮燈”,並且準備回復解放前的“出旗山”等演藝節目。如今,良戶村委順應民意,從繁榮農村文化事業和提高農民素質構建和諧村落的角度出發,開展了豐富多彩的鄉村文化建設,女子秧歌、健美操、柔力球等文體活動開展得有聲有色,深受村民喜歡。良戶古村的保護和利用工作,不僅得到國家有關部門的支持,也深得百姓民心。山西省住建廳將良戶列為保護工作的樣板村,並積極申請到國債資金的扶持。山西省文物局上報國家文物局《關於我省生態博物館、社區博物館情況的調研報告》中確定良戶古村和磧口古鎮、張壁古堡、西文興村、后溝村和五台山周邊村落具備了建立生態博物館的基本條件。一是文化遺址和文化信息保存較完整;二是村民世代繁衍生存於此,保存了相對固定的生產生活方式和文化習俗;三是具有較高開發利用和發展旅遊的價值。未來幾年將積極開發利用,以使優秀的歷史文化遺產得到積極的利用和很好的傳承。

良戶村中主要民族為漢族,據2020年7月中國傳統村落數字博物館官網顯示,有戶籍人口1527人,常住人口1300人。

田逢吉,字凝只,號沛蒼,清代順治十二年(1655年)進士,選翰林編修,累官內國史院學士,終浙江巡撫。

田光復,田逢吉堂弟,清代康熙三十六年(1697年)進士。

田長文,田逢吉之孫,清代康熙五十一年(1712年)進士。

良戶玉虛觀

良戶玉虛觀位於良戶村東南方,第七批全國重點文物保護單位。良戶玉虛觀坐北朝南,三進院落,南北長98米、東西寬35米,佔地面積約為1600平方米。現存有正殿及西耳殿、中殿、西配殿、南房、魁樓。其中,正殿、西配殿為元代建築,中殿為明代建築,其餘皆為清代建築。魁樓重建於清代道光十八年(1838年),南房建於清代嘉慶十七年(1812年)。正殿台基上有金代大定十八年(1178年)題記。元代至元十六年(1279年)《新修玉虛觀記》記載,全真派道士申志謹是在原道觀基礎上修建了玉虛觀。此後,明清兩代亦留有修繕記錄。

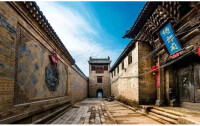

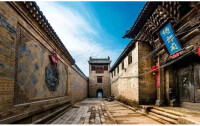

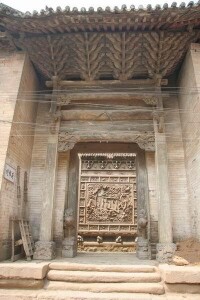

良戶蟠龍寨

良戶蟠龍寨位於良戶村北面,2013年1月29日被晉城市人民政府公布為晉城市第三批市級文物保護單位。 良戶蟠龍寨是以侍郎府為中心的一個封閉型的寨堡,有北門、西門和南門三道堡門。北門通鳳翅山,今不存;西門隔小河通向良戶村,門樓高三層,外額鑲石匾,上刻田馭遠親書“接霄漢”三字。樓上祀白衣,敬觀音,以保子孫;南門為主門,位於東南角,門樓高三層,外額鑲刻“蟠龍寨”石匾。

古代多數家庭是耕讀傳家,從遺留的大量門匾題字可以看出古代注重文教,民風淳厚。據老輩人講,過去村子裡面可以不出村子就能解決基本生活日用品,有商鋪、絲綢布店、雜貨店、鐵匠鋪、當鋪、染坊、榨油坊、木匠店等等。當地人現在都保留了加工金銀首飾打鐵倒鋁鍋等手藝,俗稱小爐匠。煤鐵林木石料資源豐富,建築用的磚木石灰都可以就地取材。每年的正月十七為祭祀祖先神靈兼娛人娛己的鬧社火節日,晚上還有散路燈、打鐵花、八音會等娛樂活動。

選址理念

良戶村屬於高平市西部丘陵溝壑區,自然條件得天獨厚,三面環山,一面臨水。村落北枕鳳翅山,南聳雙龍嶺,正沖虎頭山,西有老馬嶺,地勢北高南低,西高東低。原村河(明公河)從西向東橫貫全境,折向許河,匯入丹河,被稱為良戶村的玉帶河。舊時,東溝河自蟠龍寨之東流出,成為自然屏障;寨溝河自鳳翅山流經良戶和寨上之間,經村東匯入原村河(明公河);西溝河自鳳翅山經村西溝流入原村河。三條河流由不同方位將良戶環抱,加上由老馬嶺經章庄流來的瓦寨溝河,形成四河會水的環境。總體上,良戶村負陰抱陽、四河會水,資源條件較好,是農耕文明背景下一處理想的人居聚落。 良戶村選址格局分析圖

空間布局

良戶村主要由良戶聚落和寨上聚落兩部分組成。從聚落形態上來看,良戶村形似鳳凰。雙進士院為其頭,東西街為兩翼,鴿子院後院是尾,相傳在鴿子院後院旁有田家後花園,內有兩排白果樹圍院,乃為鳳凰尾翼。從聚落結構上來看,由真武廟與觀音堂形成的正街是良戶村的中軸線。東街、西街、太平街、後街、抱廈底街五條東西向的主街道,加上南北向的圪塔巷、馬家圪洞、南樓圪洞等巷道編織構成了良戶村的道路格局骨架。大量完整而集中的民居院落有序地排列在街巷兩側,與街巷一起構成了村落的基底形態,三官閣、白衣閣、古樓閣、觀瀾閣、六宅閣、圪塔閣、文昌閣、關爺閣等分別成為良戶村的主要出入口,是村落防禦功能的重要組成部分。村落院落形制多樣。最常見的是三合院,即簸箕院,沒有倒座。也有北方典型的四合院,棋盤院和曲尺院等。

良戶村民居

良戶自然環境得天獨厚,依山傍水,三面環山,一面繞水。主要建築依自然形勢順勢選址,東西較長,北高南低。主要街道有後街、西街、東街、太平街和蟠龍古寨,街道多數是沙石鋪砌,排水流暢,對古村落的保護起到了關鍵的作用。

節慶活動

農曆七月十一是廟會,附近十里八鄉村民多數是舉家出動,古時附近的社會都要來送禮相賀,祖祖輩輩流傳下來趕會看戲,兼帶購買生產生活用品。曾有騾馬市交易,後來由於農業機械增多才漸漸消失。

九月十三是大王廟會,主要是搭台唱戲。

祭祀崇禮

正月十七是村民祭祀祖先神靈、兼娛人娛己的鬧社火節日,有跑旱船、推小車、舞龍舞獅、跑馬、跑驢、踩高蹺、九蓮燈等民間文藝活動。晚上散落散落路燈、打鐵花、八音會等娛樂活動。

入村路線

方式一:乘坐飛機抵達長治機場,可轉乘大巴前往良戶村。

方式二:乘坐飛機抵達鄭州機場,可搭乘前往山西長治的大巴,中途在高平下車即可。

方式三:乘坐飛機抵達太原武宿機場,可乘坐機場大巴轉到太原市建南汽車站再轉乘前往高平市的大巴,抵達高平汽車站后,乘坐計程車前往良戶村即可。

方式四:乘坐火車到達高平市火車站,乘坐計程車前往良戶村即可。

村內導覽

游線一:文昌閣→東廟→關帝廟→寧家院→玉虛觀→魁星樓→當鋪院→觀音堂遺址→世澤長→武狀元府→書方圓→廈底東院→廈底西院→迓天庥→雙進士院→暉於盡→張家院→高家院→郭仕直東院→郭仕直西院→郭仕直前院→郭仕直後院→王家院→李家院→田家院→袁家院→秦家東院→秦家西院→鴿子院→蘇家院→真武廟→扶風閣→蟠龍寨→大王廟

游線二:大王廟→蟠龍寨→扶風閣→真武廟→蘇家院→鴿子院→秦家西院→秦家東院→武狀元府→書方圓→廈底東院→廈底西院→袁家院→田家院→李家院→王家院→郭仕直後院→郭仕直西院→郭仕直前院→郭仕直東院→高家院→暉於盡→張家院→雙進士院→迓天庥→世澤長→觀音堂遺址→當鋪院→寧家院→東廟→關帝廟縣衙→文昌閣→玉虛觀

良戶最有名的堡寨建築是蟠龍寨,蟠龍寨是一組規模宏大的城堡式明清建築群,城內空間布局和建築風格融宮廷規制與地方特色為一體,巧妙地把封建禮制與建築工藝有機地結合在一起。既有北方的大氣,又有江南的秀美,是整個晉城城堡式民居的縮影。

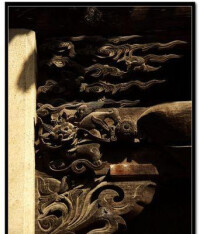

磚雕

入大門經影壁向右經過很深的衚衕進入後院,向左進入侍郎府的前院,侍郎府的前院為一狹長院落,與侍郎府正院的空闊高大形成鮮明的對比,正院大門裝飾稍微樸素,映門院牆之上仍有磚雕素麵照壁,向北進入侍郎府,院內為一寬敞的方形院落,迎面可見三間大廳十分高大豪華,用材碩大,麒麟、鳳凰、耕牛等雕塑十分精巧,兩側廂房門窗裝飾亦很精巧,這個院落顯得雍容華貴,富麗堂皇。

侍郎府大院明顯強調空間的秩序感,在南北中軸線上次第排列門屋、廳房、內室,特別突出了前廳的豪華莊嚴與等級森嚴,體現了天地君親師的嚴格秩序,並遵行天人合一的思想,布局上具有坎宅巽門的風水意識。

為了加強保衛意識,前堂和后室沒有直接相通,而是通過東側的狹長過道繞道廳房後面方可進入,體現了濃重的防衛意識。後院之中,有倒座和門道,三雕也相當精美,只是北面正屋和側屋仍有一種戰爭氣息,至今不退,隱隱然有金戈之聲。后室的後面為後花園,原有小姐院落“居貞吉”,是田氏家族女兒及女眷遊玩的主要地方。閨房、綉樓等還有殘牆。後花園也是從東面的狹窄通道進入,仍有防衛意識。原有建築除美觀實用外,也有一些江南之風,據說是因田逢吉從浙江園林之中帶回一些珍貴花木和工匠修建,南北合璧形成的。門樓、影壁、廳房、後院、後花園構成了中國北方詩文大家的完整建築群,既有森嚴的等級秩序,又有嚴密的防衛層次,還有活潑的娛樂園林,既豐富了鄉村建築的多樣性,又體現出官宦家庭尊卑有地的和諧統一,後花園反映出希望兒女們自然成長的活潑氣息,也反映出希望女子們溫柔順從的封建道德意識。

良戶村還保留了許多古老廟宇。這些廟宇主要集中分佈在古村落的東南角,像是一個專門規劃的宗教區,最古老的是南邊的玉虛觀,東南方的高台上前臨河流,后屏村莊,主要廟宇特別集中,從東往西依次是祭祀商湯的皇王宮,祭祀關羽的關帝廟,祭祀地方神靈的白爺宮,從現存狀況來看,大多是明清時期的,但白爺宮為新修的,祭祀的白爺,在當地流傳很神秘,不知為何方神靈。

村中的四邊上,原有進出的高閣,以控風水和平安,但今天只有部分建築留存。1958年大鍊鋼鐵時,鼓燒火了,鍾鍊鋼了,塔倒了,廟也拆了不少,許多石碑被燒煉了石灰,更多的石碑用於修築章庄水庫,村中的文風下降了不少,留下了歷史的遺憾。如玉虛觀后的“德茂典”當鋪院,歷史上就非同一般,早在明萬曆二十一年,即已為著名的晉商家族了。

在這些廟宇中,最有影響的是金元古廟玉虛觀。玉虛觀是良戶村保存最好的一座古廟,規模也最大,南北長98米、東西寬35米,佔地約3500平方米,正殿高約10米。台基須彌座明確記載為金大定十八年(1178年)創建,工程浩大,原建於原村河河邊,後由於人工治理河道,原村河偏向南行,玉虛觀下街成為繁華的交通要道和村中主要街市。

玉虛觀門窗的做法,極富地方特色,為蒙古包式的壼門形式,富有元代游牧民族的統治氣息。窗戶為直棱式,而且窗邊裝飾鋸齒紋木片,與我市同期保存下來的全國最早的古代民居———姬氏民居(在高平城區)如出一轍,其古老程度可見一斑,一塊金代的狀元碑矗立其中。

玉虛觀正殿面寬五間,門的形制富有元代特色。玉虛觀後殿有精美的琉璃屋脊,很可能是元代時期的工藝,十分雄偉精美,所塑龍身遒勁有力,具有元代風格。

當代著名古村落保護專家、清華大學陳志華教授認為良戶古村落是我國現存明清兩代最傑出的太行古村落之一,堪稱我國古村落的活化石。

大王廟位於良戶村東南一高崗上,緊鄰原村河,村人稱二道河,坐南朝北,面向大河,“地據崗巒,位正離宮,面臨大河,誠巍巍巨觀也”。

皇王宮即湯王宮,也稱東廟,現存主殿,東西雲堂已經殘破,山門兼代過道,南邊殘存土戲台一座。從牌匾看,為明代建築,民國後分給村民居住。

蟠龍寨侍郎府位於蟠龍寨的正前方,門前原有一高大石牌坊,上面題刻著田逢吉的功名和為官曆程。侍郎府左右分別有東宅西宅和田氏祠堂,三個建築基本上呈品字形分佈,西宅的創建年代稍遠,約為明代中期,侍郎府和東宅創建年代稍晚,為明代中晚期所建。

當鋪院位於良戶村東街北側,馬家圪洞巷的東側,座北朝南,東西寬19米,南北長23米,佔地面積為437平方米,坐北朝南,前後兩進,後院向東另有一跨院。大門開於西南,佔地面積為424平方米。門前有砂石台階4級,門上門額木刻“德茂典”三字,俗稱“當鋪院”。

雙進士院位於良戶村正街南盡頭,當地人叫作南摟圪洞,相傳為鳳凰頭。雙進士院由郭邦礎父子創建於明代萬曆四十六年(1618年),后因家中有兩人獲取功名而被稱為雙進士院。該院坐北朝南,原有四進院,後來由於修路第一進院被拆毀,稱為前院和後院。佔地面積765平方米,在原村河改道前,緊鄰岸邊。

閣子院位於良戶村北端,相傳為鳳凰尾。該院由兩個三合院南、北縱向組成,東西寬19米,南北長34米,佔地面積646平方米,基址平坦,但與后堎巷有將近4米的高差。

郭仕直院位於西街的盡端,唐槐古樹的西側,因門前曾有兩個石獅子又被稱為獅子院,始建於清代乾隆十五年(1750年),花樑上記載的宅主人為田崑,後為郭家所有,稱“郭仕直院”。該院坐北朝南,前後兩進院,東西三跨,共四個院子。正中兩進,中有廳房,分別被稱為郭仕直前院、郭仕直後院,東西各跨一院,分別被稱為郭仕直東院、郭仕直西院。

王家院在鼓樓巷的西側,與李家院隔街相望,門前掛有“鄰古居”牌匾。該院坐北朝南,南北長34米,東西寬窄不一,短邊21米、長邊25米,佔地面積810平方米。其平面形制,有異於村中大多數宅院的布局方式,類似北京四合院。

袁家院位於太平街東段,中院南樓的花梁隱約可見萬曆字樣,建造人似為田可耕。該院坐北朝南,原為三進,各有門戶,前院改建后現僅存中院與後院。

武狀元府與書房院位於抱廈底街東側,整個院落保存比較完整,共有四大院落組成,共佔地面積1122平方米。院落“田”字型布局,東為國朝軍功院,西院過去是書房院。它們是四個完整的院落,卻又通過院內的相通的門連接成為一個不可分割的整體。武狀元府為三合院,正房三間,東西各帶兩間耳房,院落的兩側各有廂房三間,其形制一觀便知是民居形制。

高家院位於西街中段,院內北樓花梁記載創建於明代萬曆四十三年(1645年),創建人郭治。該院坐北朝南,東西兩跨,南北兩進,成棋盤式布局,四個院子全部為三合院。

“迓天休”院位於西街東段,佔地面積374平方米,郭氏創建,清代後期易於邵氏,也叫邵家院。院落現存兩進,南北軸線,格局完整。大門位於東南角,簡潔內斂。第一進院落為清代道光年間的原構,無廂房,西側建一小房。二進院落大門為拱形,位於軸線上,左右為影壁,雕飾精美。二進院正房一層門窗已被改動,東廂房為原有風格,保存較好。

2006年,良戶村被山西省政府評為山西省歷史文化名村。

2007年5月31日,良戶村被建設部、國家文物局公布為第三批中國歷史文化名村。

2012年12月17日,良戶村被住房和城鄉建設部、文化部、財政部公布為第一批中國傳統村落。

2019年12月24日,良戶村被中央農村工作領導小組辦公室、農業農村部、中央宣傳部、民政部、司法部公布為全國鄉村治理示範村。