共找到3條詞條名為皇帶魚的結果 展開

- 月魚目皇帶魚科動物

- 墨西哥活體白龍王

- 遊戲《集合啦!動物森友會》中的動物角色

皇帶魚

月魚目皇帶魚科動物

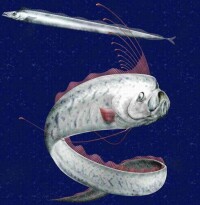

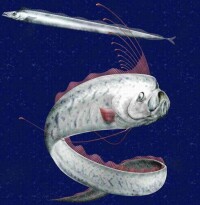

皇帶魚(學名:Regalecus glesne)是皇帶魚科、皇帶魚屬魚類。又稱布倫希爾蒂,俗名龍宮使者、白龍王、龍王魚、大帶魚、大鯡魚王、搖槳魚、胖魚、買牛、蠻、豬精、百牛、地震魚,為輻鰭魚綱月魚目皇帶魚科的其中一種。生活在太平洋和大西洋的溫暖海域深處,水深1000米處,通常生活在200米的深處。屬於肉食性魚類,它們性情兇猛,並且還有同類自相殘殺的行為。它是海洋中最長的硬骨魚,體亮銀色,腹鰭紅色,槳狀,英文原意為“槳魚”。背鰭亦呈紅色,很長,始於頭頂如鬃冠。很少見於水面,有人偶爾見到,誤以為“海蛇”。人們通常認為它們是橫掃海底,摧毀一切的怪獸。

其食物包括各種中小型魚類、烏賊、磷蝦、螃蟹等。皇帶魚分佈廣泛,除了極地海洋以外,世界各地均有分佈。

亞里士多德在公元前四世紀所著的《動物史》中寫道:“在利比亞,海蛇都很巨大。沿岸航行的水手說在航海途中,也曾經遇到過海蛇襲擊。”其實這種傳說中的巨獸並不是什麼海蛇,而是一種深海巨型魚類,科學家叫它皇帶魚——海洋中最長的硬骨魚。因為這種長達18米的巨型魚類一直生活在深海水域,難以捕捉和觀測,人們對它知之甚少,幾千年來,都充滿了神秘。

皇帶魚

1948年10月11日,英國軍艦“戴達拉斯號”從東印度群島返回普利茅斯港后,該艦呈交了一份報告。報告中稱,8月6日下午5時,該艦正在南大西洋離非洲大約300里時,“候補軍官薩托列士看見一個極奇特的物體,從正後方飛快向軍艦游來。”薩托列士立即向上級報告。艦長,兩名軍官和其他人員聞聲趕去,只見一條大海蛇正游到艦前,目擊者估計海蛇露出的部分就有六十英尺長,頭頸直徑約十五、六英寸,它以十多哩的時速越過“戴達拉斯號”,向西南方游去。麥奎海艦長說,它經過時“非常接近艦艉下方那一邊。”

更加令人毛骨悚然的是,每當“大海蛇”出現之後當地緊接著就會出現地震或者是海嘯。所以,在大部分的傳說中“大海蛇”的出現都成了不祥事件發生的先兆。幾千年來,“大海蛇”就像一幅巨大的陰影罩在所有在航海人的心頭。時至今日,仍然有人讓將其稱呼為“惡魔的使者”。

2001年,首次在香港水域附近,湛江以東誤捕一條皇帶魚。

2005年,美軍海軍陸戰隊士兵里奇韋上尉和白萊斯中士,為鍛煉耐力,駕駛帆船橫渡大西洋。7月25日破曉前,白萊斯正在熟睡,負責駕駛的里奇韋忽聽右舷傳來一種奇怪的聲響。於是,他轉過頭向海中望去,看見一隻龐大扭曲著身形的怪物。海面上點點磷光把它的輪廓襯托出來,看上去好像掛了一串霓虹燈。怪物十分巨大,大約有15米長,正朝他們這邊迅速游來。里奇韋頓時被眼前的情景驚呆了。

這時,怪物已經直接沖了過來,並且重重地撞上了帆船。猛烈的撞擊使帆船開始左右搖晃,立即驚醒了熟睡中的白萊斯。兩人連忙拿出武器準備和怪物搏鬥,然而怪物卻在撞擊之後突然潛入深水中神秘地消失了。里奇韋事後回憶說,這個怪物渾身銀白色,大大的腦袋像馬頭,但無耳朵和角,額頭上飾有白色條紋,脖頸以下部分長著馬鬃狀東西。它的鰭超過50厘米,又薄又鈍,像塊三角板。怪物的模樣真是太恐怖了。這種場景不禁讓兩名驚魂未定的美國海軍陸戰隊員想到了傳說中的“大海蛇”。

原來,在歐洲各地長久以來一直流傳著有關“大海蛇”的恐怖傳說。許多古代和中世紀的航海著作中,都描述過船隻與大海蛇遭遇的情況。1817年8月14日,許多人在美國馬薩諸塞州格洛斯特港一帶見到一條非常巨大的海蛇出現。新英格蘭林奈學會組織了特別委員會調查此事,錄取了看到大海蛇人的宣皇帶魚誓證詞。據證詞稱,大海蛇“頭像一個四加倉的桶那麼大,身體有琵琶桶那麼粗,身長至少四十英尺。”

2006年9月,一條奄奄一息的皇帶魚出現在了澳大利亞近海的海面上。可能是因為患病的原因,它再也無力潛入深海,只能一動不動地漂浮在水面上。這條皇帶魚有8米多長,體側扁,延長呈帶狀,頭似馬頭狀。身體和比它們小許多的帶魚一樣銀光閃閃,並且在整個身體上方有一個鮮紅的背鰭。附近的漁民發現后,用鉤子將它拖到了岸邊,不久后這條皇帶魚便死去了。消息傳出去之後,立即引起了科學家們極大的熱情。一時間世界各地的海洋動物學家紛紛雲集澳大利亞,對這條意外獲得的皇帶魚展開了研究。就這樣,皇帶魚才慢慢走出深海,進入人們的視野。

2010年5月,一條長3米的死亡個體在瑞典離岸被發現,而在此前最後一次瑞典水域的記錄是在1879年。

2011年4月6日上午,台灣苗栗一名謝姓漁民在竹南崎頂近海處進行捕撈作業時, 捕獲一條3.5米長的皇帶魚。

捕獲一條3.5米長的皇帶魚。

皇帶魚

2011年9月底,台灣成功鎮漁民在三仙台附近海域捕獲一尾長達四百六十三厘米,重量約有八十公斤的皇帶魚,巧合的是花蓮9月22日發生芮氏規模5.2的有感地震。太魯閣及合歡山地區都能感受到4級震度,震中就位在花蓮近海。

2012年6月15日清晨,一名釣客在台灣花蓮縣立霧溪出海口海灘上,發現1尾身長約6米的皇帶魚。

2013年10月15日,美國加利福尼亞州的一名海洋科學教師在南加州海域潛水時,發現了一條長達18英尺(約5.5米)的銀色皇帶魚屍體。

2013年10月28日,台東釣友郭秋霖到岸巡81大隊靜洋安檢所附近海灘釣魚,竟釣上1尾長5米,重上百台斤(1台斤=0.6公斤)的地震魚,需4個壯漢才抱得動,地方漁民表示,地震魚被釣上岸還是頭一遭。根據台灣魚類資料庫顯示,地震魚學名勒氏皇帶魚,棲息在海平面下20到1000米,因常於地震前後出現,又有地震魚之稱。

2014年3月7日,據共同社報道,3月7日,日本山口縣長門市仙崎地區白潟海岸 有居民發現一條長4.38米的深海“皇帶魚”。右圖為3月7日在日本山口縣長門市仙崎地區白潟海灘發現的深海“皇帶魚”。

有居民發現一條長4.38米的深海“皇帶魚”。右圖為3月7日在日本山口縣長門市仙崎地區白潟海灘發現的深海“皇帶魚”。

皇帶魚

2014年4月8日,芝加哥謝德水族館(Shedd Aquarium)組織專家旅遊,他們在墨西哥柯蒂斯海(Cortés)清澈海水中發現一條活體皇帶魚,其體長約4.5米,背鰭幾乎與身體同樣長。墨西哥的科爾蒂斯海灘淺水區驚現2條長達15.2米的皇帶魚,嚇壞了在附近的遊客。一群皇帶魚游到了墨西哥科爾蒂斯海的淺水區,其中絕大多數的皇帶魚體長4.5米,另外2條體長則達到15.2米。遊客們對這兩條龐然大物的到來感到驚慌失措。據悉,這2條皇帶魚是目前為止世界上最長的硬骨魚。

2015年6月1日,美國洛杉磯卡特琳娜島南部的桑迪海灘驚現巨型皇帶魚屍體,長度達到17英尺(約5.2米),需要16個人合力才能搬動。這條巨大的皇帶魚由當地海濱巡警發現,被衝上海灘時已經死亡,且頭部遭到海鷗啄食變得殘缺不全。研究這種魚類的科學家表示,雖然這條皇帶魚體長驚人,但其實它還可以長到50英尺(約15.2米)之長。據悉,這不是桑迪海灘第一次出現巨型皇帶魚。一條長達15英尺(約4.6米)的皇帶魚曾於2006年也在此被發現。

2016年4月20日,台灣媒體報道稱,花蓮縣新城鄉康樂村海邊捕獲一條“地震魚”,對於這條罕見的生物來說,網友紛紛猜測,這是台南接連發生兩起地震所致。從網友的描述很圖片來看,這個捕獲的“地震魚”長度超過3米,幾乎是2名成年男子高度。

皇帶魚

台灣近期地震頻發,花蓮雙震后,台東太麻里漁民罕見捕獲2條俗稱“地震魚”的皇帶魚。2條魚尺寸差不多大,長4.4米,重45公斤。

皇帶魚是世界上最長的硬骨魚。一般體長為300厘米。最大體重達272.0千克,身體細長,呈帶狀。嘴巴突出,沒有肉眼可見的牙齒。頭小,似馬頭狀。體裸露,無鱗,無鱗的身體覆蓋著銀色到銀藍色的皮膚,身體上有斑點和波浪狀的斑紋。死亡后,斑紋很快就會褪去。魚鰭呈粉紅色或紅色。體側各有5至6行瘤狀突起。背鰭,呈紅色,無鰭棘。背鰭基底長,前1至5背鰭鰭條顏常呈絲狀如同頭冠。背鰭起源於相對較小的眼睛上方,貫穿魚的整個長度。腹鰭變為一對絲狀長鰭條,末端膨大呈柳葉狀。無臀鰭。而胸鰭則很小並且位於身體下部。沒有肛門鰭,尾鰭很小或者沒有,尾鰭不與背鰭相連,身體逐漸變細。魚體全身銀灰色,具藍黑色斑紋。頭部呈藍色,各鰭為紅色。皇帶魚中體型最大的屬鯡王皇帶魚,平均身長4—6米,重達150—200公斤!但普遍為約3米。而鯡王皇帶魚體長最大紀錄為7.6米,最重可達272公斤。其次是勒氏皇帶魚,平均體長3—6米,而儒氏皇帶魚體型相對較小,但平均身長也可以達到3米以上!重超過100公斤!別看他們很大,嘴並不大。

皇帶魚體型蜿蜒呈長帶形的大型魚,大部分體長均可達4米以上,重超過150公斤。體亮銀色。腹鰭紅色,槳狀,故英文原意為“槳魚”;背鰭亦呈紅色,很長,始於頭頂如鬃冠。很少見於水面,有人偶爾見到,誤為“海蛇”。人們通常認為它們是橫掃海底,摧毀一切的怪獸,也曾被東南亞誤認為傳說中的“龍”。

皇帶魚是一種海洋物種,生活在太平洋和大西洋的溫暖海域深處,水深1000米處,通常生活在200米的深處。

屬於肉食性魚類,它們性情兇猛,並且還有同類自相殘殺的行為。科學家經過研究認為,皇帶魚之所以有如此兇殘的舉動都源於它們所生活的深海其他魚類稀少,食物匱乏,為了生存,經過長久的進化而來的。其食物包括各種中小型魚類、烏賊、磷蝦、螃蟹等。儘管它巨大的身軀和醜陋的面孔顯得猙獰恐怖,但皇帶魚的遊動速度很慢,也不具備帶魚那樣殺傷力極強的滿口利齒,平時只是頭朝上尾朝下漂浮於海底,待獵物游過嘴邊時一口吸入,其堅硬的上下顎足以咬碎甲殼類。皇帶魚的嘴和帶魚不同,很小但有兩顆很鋒利的大牙,看到大魚到自己的攻擊範圍之內就把自己的身子縮起來,魚游到它的上面,它就像彈簧一樣很快的彈出去咬住魚。

帶魚通過擺動它的長背鰭來游泳,而它的身體保持筆直,這被稱為一種阿米型的遊動方式。它也被觀察到以垂直方式遊動,這被認為是皇帶魚尋找獵物的一種方法。除了產卵活動外,該物種是單獨生活的。

皇帶魚分佈廣泛,除了極地海洋以外,世界各地均有分佈。如阿爾巴尼亞、阿爾及利亞、美屬薩摩亞、安哥拉、安圭拉、安地卡及巴布達、澳大利亞、巴哈馬、巴貝多、貝南、百慕大、巴西、英屬印度洋領地、維德角、喀麥隆、加拿大、智利、哥倫比亞、葛摩、剛果民主共和國、庫克群島、哥斯大黎加、古巴、塞普勒斯、丹麥、吉布地、多米尼加、多明尼加、厄瓜多(加拉帕戈斯)、埃及、赤道幾內亞、斐濟、法國、法屬蓋亞那、法屬波利尼西亞、加彭、甘比亞、迦納、希臘、格陵蘭、格瑞那達、瓜德羅普島、根西島、幾內亞、幾內亞比索、蓋亞那、海地、冰島、印度、伊朗伊斯蘭共和國、愛爾蘭、義大利、澤西島、肯亞、黎巴嫩、賴比瑞亞、利比亞、馬達加斯加、馬爾他、茅利塔尼亞、模里西斯、墨西哥、摩納哥、蒙特塞拉特、摩洛哥、莫三比克、納米比亞、荷蘭、新喀里多尼亞、紐西蘭、奈及利亞、紐埃、諾福克島、挪威、阿曼、巴基斯坦、巴拿馬、巴布亞紐幾內亞、秘魯、葡萄牙(馬德拉,亞速爾群島)、波多黎各、留尼汪島、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖馬丁島(法國部分)、聖皮埃爾和密克隆群島、聖文森及格瑞那丁、薩摩亞、聖多美和普林西比、塞內加爾、獅子山、索羅門群島、索馬利亞、南非、西班牙(加那利群島)、蘇利南、阿拉伯敘利亞共和國、坦尚尼亞聯合共和國、多哥、托克勞、湯加、千里達托貝哥、突尼西亞、土耳其、特克斯和凱科斯群島、吐瓦魯、阿拉伯聯合大公國、美國、萬那杜、委內瑞拉玻利瓦爾共和國、英屬維爾京群島、瓦利斯和富圖納群島、西撒哈拉、葉門等。

皇帶魚繁衍很慢,大約14年數量才翻一倍,11月中旬,是皇帶魚交配繁殖的季節。每年的這個時候,無數的皇帶魚便會從四面八方聚集到南太平洋薩瓦伊島附近進行集體交配。科學家們至今仍 然還沒有弄清楚皇帶魚是依靠什麼方式定位,從而每年都能準確地回到這裡來。它們分別圍成無數的小團,或幾十條一團或一百多條一團,扁平而細長的身體相互扭曲、纏繞裹在一起,在布滿珊瑚礁的海底蠕動、翻騰。但是,無論大一點的團還是小一點的團,其中都只有一條雌性皇帶魚。而糾纏在它周圍的則是其眾多的追求者。

然還沒有弄清楚皇帶魚是依靠什麼方式定位,從而每年都能準確地回到這裡來。它們分別圍成無數的小團,或幾十條一團或一百多條一團,扁平而細長的身體相互扭曲、纏繞裹在一起,在布滿珊瑚礁的海底蠕動、翻騰。但是,無論大一點的團還是小一點的團,其中都只有一條雌性皇帶魚。而糾纏在它周圍的則是其眾多的追求者。

皇帶魚

科學家經過觀察后發現,雌皇帶魚在繁殖期間會連續2周不定時地產下總共大約10萬枚魚卵。而它每產一次卵之後,周圍的數條雄性皇帶魚便爭先恐後地排出自己的精子。恐怕此時沒有誰能知道哪枚卵是被哪條雄性皇帶魚的精子受精而來的。

雄性皇帶魚在完成交配之後,為了不引起不必要的自相殘殺,都迅速地離開這裡。但事實上,科學家們也沒有在皇帶魚繁殖的水域發現其有自相殘殺的事件發生。經過推斷,科學家們認為皇帶魚繁殖季節可能體內會分泌一種特殊的酶來抑制住這種自相殘殺的衝動。

交配結束的雄性皇帶魚離去了,但是更多的雄性皇帶魚正陸續趕來。它們會繼續地和雌皇帶魚糾纏在一起,等待它的下一次產卵。這一過程大約要持續2個星期左右,之後它們就會消失得無影無蹤,只留下一片被魚卵染成白色的珊瑚礁。

皇帶魚

列入《世界自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄》(IUCN 2013年 ver 3.1)——無危(LC)。

由於皇帶魚生活在深水區,肉質差,呈膠狀,通常被認為不可食用,因此沒有商業價值。然而,被一些人認為是一種配子魚,它已經被圍網捕獲,並在一些地方新鮮銷售。