銅墨盒

銅墨盒

銅墨盒起源於何時,為何人所創,眾說紛紜。無論從墨盒的材質、做工看,還是從蓋面的圖案、刻工看,仿製成本都是最低的。有些圖案模仿舊時經典墨盒,有些乾脆就是胡亂臆造的,絕大多數的新仿墨盒製作粗糙。

銅墨盒最早起源於清中期同治時期(1861年至1875年)。據史書齊如山的《北京三百六十行》中記載:“刻墨盒始於陳寅生”。文物學家鄧之誠在《骨董瑣記》中也記載:“京師廠肆專業墨盒者,推萬禮齋為最先;刻字則始詳於陳寅生秀才…時同治初元也。

銅墨盒

光緒初年,京城開始有了銅墨盒作坊,以後日漸增多,較有名氣的有萬禮齋、義合成、京明齋、古松齋、明遠閣、來薰閣、同古堂,以及文古南紙店等。清末震鈞《天咫偶聞》云:“墨盒盛行,端硯日賤,宋代舊坑,不逾十金,賈人亦絕不識,士夫案頭,墨盒之外,硯台寥寥。”可見銅墨盒在晚清已成為文人雅士愛用的時髦之物。

當時,商界賬房、私塾學堂、文人墨客等已廣泛使用銅墨盒。銅墨盒不僅為教育的普及和書法的普及做出了特殊的貢獻,而且成為提高辦事效率、推動社會經濟生活和文化生活近代化的標誌之一。

晚清和民國時期,以陳寅生、張樾丞為傑出代表的刻銅藝術家,將銅墨盒打造成為刻銅藝術的主要載體之一,使銅墨盒成為具有文字、圖案、紋飾、款識的精美絕倫的工藝品和藝術品。當時不少著名書畫家,如姚華、

齊白石、陳師曾等,都為銅墨盒設計過圖稿。

很多歷史名人,包括政治家、軍事家、外交家、文學家、藝術家、科學家、教育家和實業家,都與銅墨盒結下不解之緣。近代以來的文物收藏名著,如鄧之誠的《骨董瑣記》、趙汝珍的《古玩指南》、孫殿起的《琉璃廠小志》等,對銅墨盒及其作者、經營者都有記載。所有這些因素,使銅墨盒具有了很高的文化含量和收藏價值。

退出文具市場走向文物舞台

隨著鋼筆、圓珠筆、鉛筆等硬筆的普及,毛筆逐漸退出實用書寫領域,專為書法藝術而用,墨盒隨之也較少有人使用了,更不會有人大量製作了。1940年代以後,銅墨盒便在實用書寫的舞台上逐漸消失了。

從銅墨盒的產生到現在,不足200年;而它的實用興盛期,還不到100年。因此就其功能可以說,銅墨盒服務於近代,自身也輝煌於近代,是一種典型的近代文具。

從文物角度說,收藏銅墨盒應首先集存舊盒,但因舊時刻銅藝人的水平參差不齊,所以在收藏過程中必須去粗取精。此外,陳寅生的刻銅墨盒代表了近代刻銅工藝的最高水平,成為近代以來收藏家們悉心追求的對象,這便刺激了對其作品的仿製行為,因此落款“寅生刻”的作品中贗品極多,在晚清民國時期大約就能佔到80%,當代就更難見真品,去偽存真成為必然。1990年代中期以來,舊銅墨盒市場行情逐年上升,有人藉機牟利,制售假貨,地攤上出現了大量粗劣低俗的仿製銅墨盒。

鑒識銅墨盒還需練內功

因陳寅生、姚茫父等人名氣極大,他們的作品價格較高,民國時期就有大量的假冒其名的仿製品,仿品的數量甚至超過了真品。

收藏者要加強歷史、文化、書畫藝術方面的修養,廣泛、深入地了解陳寅生、姚茫父等名家的文化底蘊和創作背景,多看他們的真品精品,把握其藝術風格。真品布局章法大方、舒展而緊湊,書畫刻工形神兼備,線條堅定、流暢、爽利、深刻;而仿品布局章法則往往委瑣、局促而散漫,書畫刻工有形無神,線條猶豫、板滯、軟弱、虛浮。

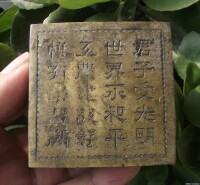

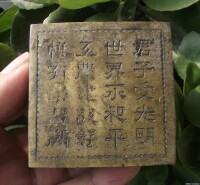

銅墨盒的形狀有:長方形、正方形、圓形,還有六角形、八角形、扇形、葉形、菱形、桃形、琴形、鼓形、梅花形、琵琶形等等。

銅墨盒

銅墨盒收藏鑒定要訣:

一、舊盒舊仿。因陳寅生、姚茫父等人名氣極大,他們刻畫的銅墨盒作品價格較高,民國時期就有大量假冒其名的仿製品。有些同時代的高仿品,面貌極似真品,現在鑒定起來已十分困難。真品布局章法大方、舒展而緊湊,書畫刻工形神兼備,線條堅定、流暢、爽利、深刻;仿品布局章法則往往委瑣、局促而散漫,書畫刻工有形無神,線條猶豫、板滯、軟弱、虛浮。

二、舊盒新款。銅墨盒是舊的,盒面圖案紋飾也都是舊的,但上下款是新刻的,后加的款多為歷史名人,如張學良、傅作義等,以求高價。現在的作偽者多用電動刀或激光加刻名人款、年款,如果仔細觀察,文字不如舊時刻銅藝人的作品生動自然,而顯得過分規整,深淺劃一,獃滯刻板,新舊痕迹差異立見。原來的墨盒雖無名人款,但還有一定的收藏價值,加工新款后,弄得不新不舊、半真半假,反而將舊墨盒毀壞,大大降低了其收藏價值。

三、舊盒新補。使用頻繁的墨盒,最易損壞的部位是子口、盒底和硯板。子口與硯板容易破損,甚至脫落,盒底容易磕碰而變形,出現內陷、磨穿。這些部位損壞后,使用者捨不得丟棄,往往請人修補。因此,購買舊墨盒時,對上述部位要仔細觀察,看清楚是否經過更換或修補。當然,一個做工精良的墨盒,如果盒蓋保存完好,其他部位雖經修補,仍有收藏價值。舊蓋新底盒蓋書畫刻工較好、舊底新蓋盒底有底銘、失底的舊蓋與失蓋的舊底新配成套的情況,也屬此類。

四、新盒新仿。這是近年市場所見最多的仿製品。無論從墨盒的材質、做工看,還是從蓋面的圖案、刻工看,仿製成本都是最低的。有些圖案模仿舊時經典墨盒,有些乾脆就是胡亂臆造的,絕大多數的新仿墨盒製作粗糙。有些也人為製作包漿,但污濁浮淺,較易識別。很多仿品蓋面採用腐蝕版,以便批量製作。如仿照民國時期生產的北京前門圖案的墨盒,為了提高價值,在腐蝕版圖案兩側還刻了上下款,標上民國某某年誰贈誰或自置字樣。這些造偽者往往是大批量生產,同時投放市場,有時同一個市場就能發現數十個圖案完全相同的銅墨盒。凡遇見這種情況,即可斷定為仿品。

鑒識銅墨盒還有兩條十分重要的經驗:

第一,舊的不一定真舊,新的不一定真新。有些近年製作的高仿銅墨盒,通過煙熏、葯泡、酸咬、打蠟等手法作舊,外表形成假包漿,有的極為深厚,甚至將盒面圖案遮蓋,銹跡斑斑,如果簡單清洗還不易褪掉。盒內則設置絲綿,絲綿里的墨汁看上去早已乾枯板結,有的一打開盒蓋就掉黑墨渣。這些都是造偽者特意打造的,以充真品賣大價錢。

第二,使用過的不一定很值錢,沒使用過的不一定不值錢。墨盒首先是實用品,作為收藏品則是第二性的。

使用過的墨盒凝結著歷史的滄桑感,得以留存至今,這本身就是一種價值。但是任何事情總有例外,近些年,也發現過個別從未使用過的老銅墨盒,有的裡面不僅沒有墨痕,連絲綿都沒有。一種原因是,墨盒工藝水平極高,捨不得使用;還有一種原因是,墨盒受贈於大名人,或受獎者覺得榮譽很高,捨不得使用。這樣的墨盒等於天生就是收藏品,一經發現,珍貴程度往往名副其實,文化價值和經濟價值要超過那些曾經被使用過的墨盒。

因陳寅生、姚茫父等人名氣極大,他們的作品價格較高,民國時期就有大量的假冒其名的仿製品,仿品的數量甚至超過了真品。

收藏者要加強歷史、文化、書畫藝術方面的修養,廣泛、深入地了解陳寅生、姚茫父等名家的文化底蘊和創作背景,多看他們的真品精品,把握其藝術風格。真品布局章法大方、舒展而緊湊,書畫刻工形神兼備,線條堅定、流暢、爽利、深刻;而仿品布局章法則往往委瑣、局促而散漫,書畫刻工有形無神,線條猶豫、板滯、軟弱、虛浮。

陳寅生,張樾丞,馬壽華,姚茫父。

同古堂、萬禮齋、榮寶齋、懿文齋、京明齋、明遠閣、一得閣。

對於文人雅士的最愛銅墨盒來說,我們在選購的時候應該注意什麼?是它的書畫、它的雕刻藝術,還是它的形狀?

首先看外形。雖說銅墨盒被人們稱為“銅皮鐵骨”,但盒蓋部分的邊緣材質比較薄,很容易損壞。目前市面上流傳下來的銅墨盒大部分都已被使用過,墨汁殘留在盒內令經過數十年的銅墨盒更容易被腐蝕,尤其是脆弱的邊緣、四角很容易開裂,因而藏友們在購買過程中要特別注意墨盒蓋邊緣是否有損裂。

其次瞧工藝。收藏精品銅墨盒,得買出於名師之手的作品。此外,使用特殊工藝製作、器形獨特、由著名的書畫家提供畫稿、與歷史人物和歷史事件有關等因素也能提升銅墨盒的收藏價值。

最後辨材質。銅墨盒的材料多為白銅和黃銅,用白銅製作的銅墨盒摸在手中光滑細潤,盒面上鐫刻的文字和圖案具有極強的表現力。銅墨盒越白越有收藏價值,但如果黃銅墨盒有極好的工藝也值得收藏。另外,由白銅、黃銅、紫銅共同製造而成的銅墨盒被稱為“三鑲”,市面上較少見,收藏價值較高。

看名號:清末至民國時期,刻銅墨盒的名家有陳寅生、張樾臣、萬禮齋等,他們刀法清新,字字珠璣,有較強的藝術性,備受收藏愛好者青睞。

此外,還有韓子固、竹庵、義合成、京明齋、古松齋等,他們對刻銅藝術做出了極大的貢獻,使其成為集文字、圖案、紋飾、款識為一體的精美絕倫的藝術品。

看題材:刻銅同刻印、竹雕和制壺一樣講究名人效應,所以銅墨盒的題材以名人書畫最為重要。當年,齊白石、陳師曾、壽石工、林琴南等名家都曾為刻銅藝人提供過畫稿,他們的山水人物、花鳥魚蟲、書法等為墨盒增添了文玩韻味和藝術氣質,提升了歷史價值和收藏價值。

看雕工:刻銅墨盒融雕、鏤、刻、鑲、磨等工藝於一身,彙集了詩句、書法、畫作、篆刻等。藝匠們視銅如紙,以刀代筆,或採用留青竹刻的技法,或採用腐蝕手法,變化多端;或仿石雕、木雕、磚雕,深則入木三分;或仿漢代玉雕遊絲工藝,淺則細如髮絲。

看年代:從年代上看,清末民國初期之際的刻銅墨盒目前價格尚處於低位,其價值被低估,升值空間較大,民國後期至新中國成立初期的銅墨盒則價格一般。

每件墨盒都有它的特點,要從銅質、做工、刻工、使用狀況、包漿等各方面觀察是否是當時的產品。

看藝術性:藝術體現藏品的價值。一般來說,無繪刻或繪刻粗糙的銅墨盒收藏價值不大。要選擇那些書畫雋秀、布局和諧、刻工精細、線條明快的銅墨盒來收藏。

仿名人刻繪的文字線條大多較呆板,缺乏自然流暢的感覺。要注意名家的作品,因為他們的作品在藝術和文化內涵上都是有很高價值的,只有具有較高藝術品位的東西才有收藏價值。