共找到2條詞條名為蝴蝶的舌頭的結果 展開

- 馬努埃爾·里瓦斯所著圖書

- 1999年喬塞·路斯·奎爾達執導電影

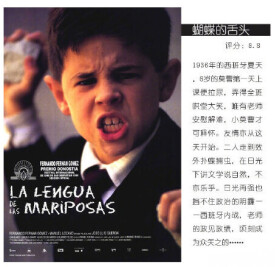

蝴蝶的舌頭

1999年喬塞·路斯·奎爾達執導電影

1936年的西班牙夏天,8歲的莫曹第一天上課便拉尿,弄得全班哄堂大笑,唯有老師安慰解難,小莫曹才可釋懷。友情亦從這天開始。二人走到效外撲蝶捕蟲,在日光下講文學說自然,不亦樂乎。日光再強也擋不住政治的陰霾——西班牙內戰,老師的政見政績,頃刻成為眾矢之的……

人都有抹不開面子的時候,生活在俗世的我們,言而不盡的虛偽,往往令自己感到委屈,有時候話到嘴邊,很可能是振聾發聵的一番道理,出於媚俗的顧忌,卻生生咽回肚裡,我不知道別人怎麼樣,碰到這樣向我說話的,我會很憤恨於他的後半截,如果是碰到這樣的電影,就簡直要罵娘了,因為往往是不那麼痛快的結尾,讓本來好好的觀賞變得及其不爽。

這部拍攝於1999年的電影是一部成長片,歷來如此的是,通過兒童來講述大人的故事,並且非常多地帶有自傳性質,1936年的西班牙,不過無論是時間還是空間,,對於我們都顯得太過遙遠了,不知道可以套在誰的頭上,只是可以明顯感覺到,這是一部贖罪的電影,一部懺悔的電影,如果懦弱也需要懺悔的話。

在西班牙共和國建立伊始,人民享有著說得過去的自由,在鄰近法國的小鎮上,人們也有著相對的純樸和善良,一個人的童年回憶,多少都帶有田園牧歌的成分,我們往往美化自己童年的故鄉,認為那是永不可再的失樂園,我暫且不管西班牙的話,可以先到東北亞,嫩江平原上,我童年的居所至今仍令我回憶,離開始終炊煙渺渺紅磚瓦房,向東不遠就是一望無際的麥田,可以捕捉斑鳩、鵪鶉、田雞和蟈蟈的巨大樂園;向南不遠是引水渠和可以游泳的蓄水池,捉魚蝦並避免接近淹死鬼;再遠一點,是可以和看瓜人捉迷藏的瓜田,高牆的果園裡一年四季都有蜂蜜,秋季更是讓人饞涎欲滴;我們有成群的玩伴和吃不盡的四季零食,我們作惡多端,包括野生動物、家裡的牲畜(渾不知寵物為何物)、鄰居家的菜園、以及乞丐、醉鬼、侏儒、瞎子,都是我們作惡的對象,估計在他們眼裡,半大孩子都是撒旦的徒弟,而且總是被原諒和討好。

之所以扯出自己的童年,因為有一些相似的人性故事,連我自己也不曾觸動過,可以拿出來比照著看看。

1936年的西班牙內戰之前,馬卓大概8歲,瘦弱的他上學第一天就被起了綽號叫“麻雀”,還尿了褲子,不過班主任老師是個特別好的老頭,鎮上的人都尊敬他,是可以用全身心這樣的詞來形容他的教學工作的,老師,我們人類還對傳道授業的師承關係保有父子般的敬意,不獨中國人如此,西班牙小鎮上的人都很尊師重道,有錢人就會送兩隻大公雞到課堂上,馬卓的父親是個比較低調的裁縫,就為老師做了一套合體的西裝,當然老師是傾囊相授,他帶孩子們去體驗自然,講述蝴蝶的秘密,直到他光榮的退休,仍然是受人尊敬的自由主義者,暗地裡的無神論者,情況變糟是在內戰爆發以後,有很多史料和藝術作品涉及到這場戰爭,我看過另一部電影《牛的見證》也講述過他們殘殺持不同政見者,滅絕程度可媲美斯大林,而在馬卓玩耍的小鎮上,老師、樂隊里的歡快風琴手成了被整肅的對象,電影濃墨重彩地描寫政治犯被押上刑車的結尾部分,鎮上原來的鄰居和學生家長違心地朝犯人吐口水,裁縫淚眼迷濛地罵著“叛徒”之類的字眼,那一幕對於故事講述者而言,顯然是鮮血淋漓的傷口,而最後一個鏡頭,小馬卓們追逐汽車,老師最喜歡的麻雀,向汽車投擲石塊,並且咬牙切齒地咒罵惡毒的字眼,那樣的回憶,無疑是撒向舊傷口的一把鹽。

以我三十幾年的人生閱歷,很少見到有人說違心的話,做違心的事,其實人們在做這些事情之前,都是找了一千個理由來為自己辯解的,辯解的理由如此好找,以至於我們在做這些事情的時候,總是振振有詞,絕大多數情況下,我們完全不需要自我原諒,簡直就是非得要那樣做才對得起自己的良心,鑒於這一點,所以我不太相信馬卓的父母是那樣淚光盈盈的,我惡狠狠地猜測,他們在咒罵和吐口水的時候,不是幸災樂禍並自我解嘲,就是一本正經地仇恨和詛咒,我看了這樣不爽的結尾,遠在西班牙的導演就莫怪我對他進行了詛咒,不,即使是心地善良的小鎮居民也不至於那樣濫情。

相反孩子們的反應才是我認為正常的人性,他們毫無顧忌地投擲石塊,對著那位曾經令他們如此尊敬的人,對著所謂的恩師和引路人,他們像砸碎一面鏡子一樣地砸碎自己的過去,他們的驕傲現在成了屈辱,於是他們把它撕碎並揚手丟在風裡,這是遺傳自我們先祖的一種族群清理本性,我們一直在清除異己,比我們稱之為動物的其他族群,未見得有多麼仁慈,人性,另一種動物性而已,我兒時故事,可從側面佐證。

在70年代的東北亞嫩江平原,生活著一群被稱作右派的人,他們每天由專人看守出工,每周都要交代思想問題,不得隨便走動,即使在自己家的周圍也不可以,是名符其實的監外執行犯人。在這群犯人中,有一位是曾經的農場場長,面目慈祥而且善於講古,在我們未知其身份的情況下,他用一些糖果勾引我們聽他講故事,直到被農場職工揭發,在揭批其罪行的大小批鬥會上,這些曾經笑眯眯吃著人家糖果的劣童,成了一支支刺向反動右派的紅纓槍,他的頭髮完全光禿了,掛著沉重的牌子,用遊街來為灰暗的生活增添趣味,我們肆無忌憚地向他投擲石塊,以至於大人們不得不出面驅趕,我們如此快樂,像是得到了另一把糖果。

動物學家早有研究表明,當一群動物中有一個被當作異類,比如稍有腿疾的羚羊,或者受傷的豺狗,都會被它的族群拋棄,甚至被曾經的兄弟姐妹分噬,袁崇煥的故事經常被用來指責北京人,冤枉,那樣的殘忍其實深埋在每個人的骨子裡,當有一個人被拋出來,人們蜂擁而上亂石砸死,從古至今,無論中外,所在多有,那顯然不是偶然的,我們距離茹毛飲血的祖先,區區不過萬年,而清除異己的悲劇,上演了何止百萬年。

高下立判的最後十分鐘,立意一下就高了起來,並且把前面的片段串了起來,各種對比,各種隱喻。

嘉美娜的狗,這個隱喻真是妙不可言,當第一次嘉美娜的男友和她愛愛的時候,泰山總是在一邊搗亂,當嘉美娜和男友分手之後,男友刺死了泰山,你可以把泰山看成是阻止男友做愛的一條狗,也可以把泰山看成是民主的隱喻,什麼是民主,民主就是一種聒噪,就是一種你在做愛的時候在旁邊給你搗亂的聒噪,民主死於暴君之手!!

若果沒有最後十分鐘的升華,這只是一部還沒有蝴蝶出彩的兒童教育片,但導演高明的地方就在於,把前面的一切都隱藏於小男孩的視角之中,而後把他再升華拔高。一部很好的關於民主的片子,好吧,算是和教育有關。