禮辛鎮

甘肅省天水市甘谷縣轄鎮

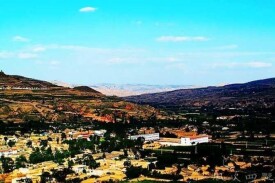

禮辛鎮位於甘肅省天水市甘谷縣西北,是甘肅省十大古鎮之一,有悠久的歷史,是著名的“仰韶文化”發源地之一。該鎮的主要經濟收入來源是果樹種植業,另外藥材種植業也發展得較好。全鄉年平均氣溫7.0-8.3℃,活動積溫3129℃。

2015年10月9日,根據《甘肅省民政廳關於天水市秦州區齊壽鄉等22個鄉撤鄉改鎮的批複》(甘民復〔2015〕113號),同意甘谷縣禮辛鄉改為禮辛鎮。鄉改鎮后,實行鎮管村體制,其行政區域不變,政府駐地不變。

禮辛鎮所管轄的村禮辛鎮西北與通渭縣常河、青堡鄉毗鄰;南與武山縣咀頭鄉接壤;東南與本縣大石鄉、謝家灣鄉相鄰。

2018年,禮辛鎮有工業企業4個。

清乾隆十四年(1749年),設為禮辛鎮,三十五年,置禮辛里、禮辛鎮。

民國元年(1912年)后,為禮辛里。

1949年9月,設平陽區(禮辛)。

1951年3月,設禮辛區,轄9鄉。

禮辛鎮

1952年6月,改為第七區,轄13鄉。

1955年,為禮辛區,轄7鄉。

1958年9月,為禮辛公社。

1968年10月,改稱立新公社。

1972年,恢復原名。

1984年,公社改鄉。

2015年10月,撤鄉改鎮。

大石而西,沿清溪河上溯十里,就到了禮辛鎮。

禮辛街有凝瑞門,有雒濟民、李正德先生對聯兩副:“禮讓是遠古遺風,溯源究底,五千年漫長歷史,縱彩陶石斧不言,誰能抹煞;辛勤為斯邑本色,播雨犁雲,卅七載大好時光,即舜日堯天何敵,人盡謳歌。”“廣袤一條街,想開了,天也空,地也闊,風月天邊堪共賞;上下五千年,銘記著,失亦得,窮亦通,青史有卷任評說。”在甘谷北山鄉鎮中,禮辛鎮真有點歷史的歲月滄桑了。彩陶石斧暫且不論,一钁頭下去挖出一部五千年歷史更是后話。明洪武十四年(公元1381年)設禮辛里,禮辛成為和城鎮、永寧鎮並列的縣內三大集鎮之一。禮辛以其土瘠民勤、淳樸好禮而得名。清乾隆十四年(公元1749年)即為禮辛鎮,作為全縣最早的集鎮之一,處於甘谷、通渭、武山三縣交匯處的禮辛文化,一開始就表現出一種兼收並蓄的多元文化特徵。禮辛商貿活動發達,操著各種方言的商賈們在商業交流中,同時也交流著一種文化。處於多種文化交匯地帶的古鎮禮辛,像一座沉澱池,讓所有優秀文化在禮辛鎮沉澱后,再雜以禮辛色彩。當商業活動為文化交流搭起一座平台時,這種在文化的翅膀上躍動的商業文化,一開始就表現為高屋建瓴的大度和大氣。

同樣是詩意般的清溪河,如果說在大石深厚的黃土中游龍般無聲蜿蜒的話,在禮辛,則一改隱秘與凝重,在藍天白雲的護衛下顯得如此爽朗和透明,在禮辛,盪去歲月的積重與沉痾,你才會明白為何會在溪前冠一“清”字。河在流動中污染、扭曲,越來越失其本色,但在源頭,在上游,還在頑強地葆有那種山間精華的本真。河床寬廣,河灘暢亮,河谷平原飄帶似柔柔綿綿地漫開去,掬一把泥土,稍一用勁,指縫間似乎要滴出油來。在這樣一個木杴立上三分鐘就會成大樹的地方,包菜的碩大突破了它的常量,油菜花的芬芳連月亮也在雲縫裡羞愧難當,而紅梨,清溪河谷的紅梨該是怎樣一種天精地華,縱在厚厚的冰殼裡也掩不住火樣的激情。紅梨是禮辛的特產,是清溪河的奉獻,更是禮辛古老文化的寫真,純潔透明,熱情似火,任怎樣的嚴寒也難遮掩千古彌新的風韻。

到禮辛,讓人有一種跌入文化陷阱的感覺,一不小心,就會被五千年前的陶片絆倒,犁鏵尖上聽得一聲脆響時,不用怎麼猜想,絕對是新石器時代的石刀石斧向現代文明的鋼鐵叫板,那钁頭不需掄得太圓,不需挖得太深,隨便下去都會挖出一個五千年來。作為渭河文明、黃河文明最重要的組成部分,清溪河文化在初露冰山一角時就充分體現了深厚和豐富的意蘊。省級文物保護單位禮辛鎮遺址,位於禮辛鎮下街村,面積約16萬平方米,屬新石器時代馬家窯文化半山文化類型,東起雙廟溝,西至蘿蔔溝,北起禮辛鎮,南至太平山下二台地。地下文物相當豐富,器型精美,主要有弧形網紋紅陶罐、幾何形方紋紅陶罐、彩陶罐、彩陶盆等。而漢墓,儘管為數很多,不時有銅鼎、禮器,甚至兩千年前的原酒出土,但在禮辛,已是普通得幾乎不屑一顧了。

漫步禮辛古鎮,徜徉在清溪河寬敞的河灘上,清溪河在自由漫流中形成的一個個神秘的河線、水灣,彷彿是一個個符咒,一個個難解的謎團,真不知道這些橫陳在天地之間的奇景在暗示或昭示著什麼。在大自然山水相諧的語言中,我們能夠讀懂的實在不多,當歷史睡眼惺松地注視著我們時,任是怎樣的機靈也無法潛渡歲月的長河。文化只是投射在水面上的雲影,註定要在流動中定格,在定格中流動,僅將囈語般的音符撒落長河,間或濺起的幾朵浪花能成為破譯的密碼嗎?清溪河如語如絮的清風撩撥著我零亂的頭髮,思緒穿過歷史的雲煙在彩陶的旋輪上伸展。我不知道五千多年前的禮辛山水是否就是現在這個模樣,勤勞智慧的先民們如何依憑原始的勞動工具,在荊棘叢生,豺虎橫行的荒原上趟出一條文化的燦爛長河,更不知道是怎樣一種神思讓這些普通的黃土有了人的體溫,人的情感;那多變而不失質樸與拙樸的色彩,那繁複而華貴的紋飾,是怎樣酣暢淋漓地傾訴著先民對於美的憧憬,更不知道那一個個無名而連城的彩陶作品出自哪一位工藝美術大師會說話的手指。一切都這麼無聲無息。美在枕著黃土,蓋著黃土沉睡了幾千年、幾萬年之後,當第一縷陽光親吻你嬰兒般嬌嫩的肌膚,又像頑童一樣在你身上撞來撞去時,文化又是怎樣成為清溪河水的碧波,為藝術的永生翻波涌浪。現在,那些精美絕倫的彩陶罐、彩陶盆就安詳地棲息在博物館精美的櫃架上,連同時光一起定格成五千年的不朽。當一雙雙驚奇而驚訝的眼光擦拭著你的身體時,禮辛鎮,是一種怎樣的神奇讓你獲得了文化的涅槃和永生。

前年讀著名作家陳繼明先生的文化地理大作《陳庄的土與火》,為一種文化的深厚和深長所震撼。如果說陳庄只是冰山一角的話,僅就這一角所體現和詮譯的文化意義就足以讓禮辛為之驕傲與自豪了。實際上,當禮辛鎮遺址以文化符號的意義波瀾不驚地永恆時,一個個鮮活的形象更趟過彩陶翻起的波瀾走入我們的視野,走向另一種文化品格和人文品格的永恆。

清光緒二十一年(公元1895年),清王朝破敗的大廈已能聽到行將崩塌的斷裂之聲,中華民族在災難深重的泥潭裡越陷越深,甲午戰敗,《中日馬關條約》簽訂,康有為、梁啟超等聯合十八省在京舉人一千三百多人聯名上書,請求皇帝“拒和、遷都、變法”,史稱“公車上書”。在上書文上簽名的九位伏羌舉人中,有一位就是從禮辛鎮走來的陳協華。這位先後任中衛縣教諭,陝西咸陽、山陽等縣知縣的禮辛鎮舉人,除了以卓著的政績,優美的詩文給後人留下一段綿長的回憶外,更以這國難當頭的慷慨之舉,展示了甘谷文人的錚錚鐵骨。當歷史給這塊土地賜予了太多的恩寵時,也就給這塊土地上優秀的子民更多的責任,禮辛,註定要在這種歷史的恩寵和責任之間大書特書幾筆,發出她的不同凡響來。

1935年,一支北上抗日的中華民族優秀兒女,於9月26日凌晨,在紅一軍團政委聶榮臻、參謀長左權率領下,經安遠到達禮辛。一年後的同日同時,1936年9月26日凌晨,由軍長王樹聲、政委詹才芳率領的四方面軍第三十一軍九十三師,一路激戰後,由安遠、王川到達禮辛鎮。10月5日,紅四方面軍總指揮部及直屬部隊到達禮辛,前敵總指揮徐向前在陳庄一帶視察講話,組織紅軍發動群眾,為實現紅軍三大主力會師做準備。10月11日,由軍團長陳伯鈞、政委王震率領的紅二方面軍右縱隊到達禮辛陳庄一帶;總指揮賀龍、政委任弼時率領的紅二軍團左縱隊經磐安到達禮辛。禮辛成為中國紅色政權一再光顧的地方,50多名紅軍戰士血灑馮山樑。紅軍走了,留下了精神,革命轉入低潮,火種卻在暗夜中點燃。禮辛註定要用暗夜裡的依稀火星點燃共和國一個燦爛的艷陽天,讓歷史一次又一次為禮辛的熱血男兒凱歌壯行。

是火種總有燎原的時候。1948年元月,在黎明前最黑暗的時刻,陳世昌、陳益清、陳保豆參與組織的安遠反霸鬥爭,即安遠事變,在將禮辛男兒的忠勇寫成火光中的文字時,石庄溝罪惡的槍聲中聳立起一個英雄的雕像,撲倒的是肉體,永生的是靈魂。在禮辛,撫摸著禮辛鎮古樸的堡牆,我常想,禮辛文化,淤積了太多英雄的鮮血,在這塊充滿革命英雄主義豪情的土地上,文化以她獨特的魅力見證和詮釋源和流的關係。當文化被賦予英雄主義色彩時,這種文化所獨具的魅力將衝決時空的阻撓,成為一種精神,就像清溪河水,深長而執著。

彩陶成為文化的風景,英雄的故事就這樣一代代地傳著。禮辛鎮,以曠世的達觀,“銘記著,失亦得,窮亦通,青史有卷任評說。”

禮辛鎮-------甘肅省十大古鎮之一

“禮讓是遠古遺風,窮源溯低,五千年漫長歷史,縱彩陶石斧不言,誰能抹煞”

“辛勤為斯邑本色,播雨犁雲,卅七載大好時光,既舜日堯天何敵,人盡謳歌”

------禮辛鎮門門聯鄉人李榮敬作

禮辛鎮位於甘肅省天水市甘谷縣西北38公里處,東經:104°59′-105°08′。北緯:34°51′-34°58′。西北與通渭縣常河鎮、青堡鄉毗鄰;南與武山縣咀頭鄉接壤;東南與本縣大石鎮、謝家灣鄉相鄰。六盤山脈從西延伸入境,屬黃土梁峁溝壑地區。清溪河由西向東穿越全境,將其分為川台、南山、北山三部分。地勢西北偏高,東南稍低,海拔最低1684米,最高2041米。相對高差357米。

全鄉土壤有綿土、紅土、淀土、潮土、雞糞土、鹽鹼土六類。從全鄉土壤養分來看,有機質相當於全國土壤養分的5級,含氮為4級,速效養分含量情況:氮缺、磷極缺、鉀正常。總體來說土壤肥力差,是發展農業生產的不利因素。

清溪河是境內主要河流,由西向東貫穿全境。發源於通渭縣榜羅鄉澗灘及隴西縣峴兒灣一帶,經通渭縣毛家店流入禮辛境內。途經大石至安遠匯入散渡河。全長46公里。上游建有林寺峽水庫。是禮辛鄉的主要水源,年平均徑流量為383.81萬m3。該鄉地下水含量豐富,水質較優,適合灌溉及水產養殖。

全鄉年平均氣溫7.0-8.3℃,活動積溫3129℃;最熱7月份,平均氣溫20.7℃;最冷一月,平均氣溫零下4℃,無霜期157-146天,歷年平均日照總時數1900-2100小時,每日照百分率48%,太陽總輻射量為114千卡/cm2年。

由於禮辛接近甘肅中部的乾旱地區,受其影響,年降雨量較少。川台區年平均降水量450-550mm/年;北山區年平均降水量400-500mm/年;南山區年平均降水量500-610mm/年。其中7、8、9三個月降水量為250-300mm,約佔全年降水量的50%,由於降水量分佈不均,滿足不了農作物生長的需要。形成了冬干、春旱、夏秋多雷雨的降雨特徵。氣候乾燥、溫差較大,雨量較少,屬乾旱山區。

禮辛全境野生動植物資源豐富。野生動物當中,中小型較多,常見的有:野兔、崖瀨、松鼠、田鼠等。體型較大的有狼、狐狸等,數量正在急劇減少。野生飛禽候鳥類有:家燕、杜鵑、野鴨、大雁;留鳥類有:野鴿、啄木鳥、喜鵲、麻雀、鷹、烏鴉、斑鳩、貓頭鷹、野雞、畫眉、百靈、鷂等。魚類有:小魚(俗稱土魚)、草魚、鯽魚、青魚等,兩棲類有:青蛙、雨蛙、蟾蜍等。陸棲爬行類有:蜥蜴、壁虎、青蛇等。

全鎮共有15個村。分別包括:尉家坪村、陳庄村、董峴村(徐家坡、朱家莊)、柏林市村、賈山村、馮山村、賈家灣、高家灣(侯家河、楊家坪)、劉家灣、神泉灣(馬坡)、彭家山、魏家窯、水泉灣、張家窯、常家灣。

2011年末,禮辛鎮轄下街、寨子、陳家莊、上街、尉家坪、徐家坡、董家幌、柏林寺、賈家山、水泉灣、馮山、石幌子、魏家上窯、高家灣、倪家山、上馬坡、董渠、楊家灣、河溝、李家門20個行政村;下設106個村民小組。

截至2020年6月,禮辛鎮下轄20個行政村。鎮人民政府駐下街村。

| 下轄行政村 | |||

| 侯家寨子村 | 徐家坡村 | 馮家山村 | 上馬坡村 |

| 陳家莊村 | 董家峴村 | 石峴子村 | 董渠村 |

| 上街村 | 柏林寺村 | 魏家窯村 | 楊家灣村 |

| 下街村 | 賈家山村 | 高家灣村 | 陳家河溝村 |

| 尉家坪村 | 水泉灣村 | 倪家山村 | 李家門村 |

2011年末,禮辛鎮轄區總人口22365人。

2017年,禮辛鎮常住人口20010人。

2018年,禮辛鎮戶籍人口19695人。

2011年,禮辛鎮財政總收入1562.7萬元,比上年增長14.7%;人均財政收入698.7元,比上年增長13%。

禮辛鎮有農業耕地面積5.8萬畝,人均2.6畝;可利用草地面積0.5萬畝,林地面積9.2萬畝。2011年,農業總產值達到6800萬元,比上年增長10.8%;糧食作物以小麥、玉米、馬鈴薯為主,2011年,生產糧食12036噸,人均538.2千克,其中小麥2865噸,玉米5786噸,馬鈴薯2980噸。主要經濟作物有油料、蔬菜等。2011年,油料作物種植面積9300畝,產量750噸,其中油菜子654噸;蔬菜種植面積3250畝,產量2494噸,主要品種有大蔥、包菜等。

禮辛鎮畜牧業以飼養生豬、羊、牛、家禽為主,2011年,生豬飼養量8742頭,年末存欄2513頭;羊飼養量321隻,年末存欄210隻;牛飼養量180頭;家禽飼養量1.1萬羽。2011年,生產肉類348噸,其中豬肉315噸;禽蛋35噸,鮮奶2.7噸;畜牧業總產值711.2萬元,占農業總產值的10.4%。

截至2011年末,禮辛鎮累計造林3.8萬畝,其中防護林1.5萬畝,農民住宅四旁樹木6萬株;2011年,水果種植面積15789畝,產量5132噸,主要品種有蘋果、梨,其中蘋果4982噸,梨150噸。

禮辛鎮漁業以水產品養殖為主,可用於水產養殖的面積4畝,水產品總產量3.8噸;漁業總產值1.1萬元,占農業總產值的0.02%。

2011年,禮辛鎮農民人均純收入2727元。

禮辛鎮工業以建築材料生產為主,2011年,有企業3家,產值66萬元。

2018年,禮辛鎮有工業企業4個。

2011年末,禮辛鎮有商業網點310個,職工620人;2011年,社會商品銷售總額達3000萬元;城鄉集市貿易成交額2100萬元。

禮辛的養殖業曾一度繁榮,五六十年代就已開展人工培育、引進、雜交優良品種。家畜養殖主要有馬、牛、驢、騾、豬等,羊、兔、也有少量飼養,50年代引進了河曲馬、蒙古馬、山丹馬、秦川牛、關中驢、蒙古黑頭羊和新疆細毛養等良種;家禽養殖主要以雞為主,曾引進來杭、浦東、狼山、澳洲黑等優良雞種,大大提高了養殖效益。

由於特殊的環境地理位置禮辛的糧食作物主要有如下一些品種:小麥、水稻、油麥、扁豆、玉米、高粱、土豆、黃豆、蠶豆、谷、粟、和蕎麥等。六七十年代引進了許多優良籽種,如小麥中的成農4號、天選15號、35號等;玉米有:中單2號、金黃后;高粱有牛心紅;土豆有:小白花、東北長薯等。油料作物有:胡麻、油菜等。

果樹種植目前是禮辛主要的經濟收入,近幾年一直發展較快。主要經濟果木有:桃、蘋果、梨、杏、其中產於南山的黑梨以其肉厚、多汁、皮薄而深受人們的讚譽,成為禮辛當地的一個招牌果品,年年暢銷蘭州、天水、縣城等地。

禮辛境內藥材資源豐富,主要的藥材品種有:黨參、杏仁、桑皮、桃仁、丹皮、花椒、赤芍、黃芩、黃芪、紅花、麥芽、生地、枸杞、知母、丹參、蒼耳子、冬花、柴胡、五加皮等。其中以黨參、花椒為代表暢銷全國,每年都有大批量的藥材銷往全國各地。

陶器:見有製作粗糙的灰陶、精美的彩陶器,以及紅陶、黑陶、夾砂陶。製法以泥條盤築法為住和輪制,上面用泥條堆加出各種浮雕紋,如繩紋、划紋、編織紋、弦紋、指甲紋等,也有素麵的。

彩陶:用泥質紅黃色衣上施繪出黑、棕、紅的單彩或雙彩,繪紋多有草葉紋、鳥紋、網狀紋、蛙紋、人面紋、弧線紋、方格圓點等紋組成,最多見的是條盤堆划紋和鳥紋彩畫紋。陶器的器物有;碗、杯、盆、壺、瓮、大口缸、鍋等;造型有尖底瓶,折緣盆,鼎、鬲、單耳罐、雙耳罐、長頸壺、三乳型壺、人面飾彩壺、四爪壺等。上述實物多見於1989年10月鎮南庄出土的大小50餘件(現存甘谷縣文化館)及遺址中散布出土的陶片等。

白灰地面:白灰厚0.5厘米,質硬如100號水泥,每處地面的白灰層有三四層重疊,大約3*3米見方,正中有凹形火坑,內有灰層及熱碎骨片存在。

養殖業:根據骨器分析,家畜主要有鹿、狗、雞、豬。其它農作物,見有谷、蕎麥等。

禮辛鎮遺址是華夏文化的一個分支,是炎黃兒女的搖籃之一,其歷史意義和文化價值不可估量。這也充分證實,禮辛在遠古或者古代是一塊富庶、美麗,發達的地區。歲月飛逝,歷史悠悠。我們作為這塊地域上生存的子民,有權利,有義務愛護他,宣揚他,弘揚民族主旋律,愛我中華,愛我故鄉,把禮辛的文化和精神發揚光大。腳踏深厚的歷史文化,但又不拘泥於歷史,更應具備奔向明天,走向未來的意識,不愧於“禮辛鎮遺址”,不愧於時代。

仰韶文化。這裡是最早的仰韶文化發源地之一,在清代以前,作為絲綢之路的必經要道之一,其地理位置——位於甘谷、通渭、武山三縣交界處,導致形成了兼容並包的文化性格。

在時尚文化盛行的當下,無論文化層次如何,依然保持著院落門定格題字的風俗如:安居樂業、清平樂、勤儉居等等,保持了客廳門頂題字XX堂的風俗,如弘德堂等,保持了客廳門正對牆壁掛中堂字畫的風俗等,每戶基本上都有書法字畫上牆掛著,這種文化使得當地孩童從小都要習幾下毛筆字。

宋槐:禮辛有宋槐22株,屬省級重點保護文物,平均高約30餘米,直徑平均約2米,1975年時任甘谷縣縣委書記的李光中、縣長徐永安指示悉數砍伐,木料搬運至縣城修建甘谷飯店(現已拆除)。現僅存一株。(附:筆者認為此些槐樹應為明代洪武、永樂年間,由山西洪洞大槐樹移民所植,他們在到達新的定居地后栽種槐樹藉此寄託對故鄉的相思之情)。北極宮;原址位於禮辛老爺山,始建於元代,康熙57年大地震,老爺山滑坡,北極宮被毀,傳說寺中有一鐵鐘滾於下街寺梁(后北極宮所在地),清雍正年間重建,民國三十四年(1945年)時任縣長張孝友將其劃歸禮辛國民小學所有。其建築嚴格按中軸線布局,講究左右對稱。門樓,門樓前有一戲樓,木架結構,可朝東朝西開,每年三月三在此舉行盛會;一進院:僧房、家神廟,東廂(龍王廟);二進院(正院):東廂(天、地、水三官廟廟),西廂(魯班殿、花兒娘娘殿)正殿(無量祖師殿),匾額高懸、琳琅滿目;三進院:東廂(呂洞賓祠)西廂(華佗祠)正殿(天爺殿)。整個建築布局規模宏大,建築雄偉。其中天爺殿為磚木結構,四披頭的“八卦”懸山頂式,四角檐有風鈴懸掛,吸收了南方建築的藝術風格,加上佛教藝術所需的藝術造型,蔚為壯觀!當鋪:位於禮辛鎮中街,傳說為安遠王家所建。構件複雜,為兩層木質樓房,前後兩面明窗,十分壯觀,后賣於陳少溪所有,民國時又為禮辛鎮公所駐地。解放後為禮辛區、鄉、社政府駐地,1986年拆除。姑嫂寺:位於候家寨子,始建無可考。明永樂年間重建,規模宏大。后改名為舉天寺。1965年大躍進時期拆除。魁星閣:位於下街,始建無可考。1952年拆除。財神廟:位於下街,始建無可考。1956年拆除。雙廟川泰山廟:位於下街,始建無可考。1956年拆除。文昌宮:位於中街,始建無可考。清同治年間回民叛亂被焚毀,后又重建,但規模大不如以前,1959拆除。現又在原址重修文昌宮,為兩層混凝土木混合建築。上街戲樓:為一層木架樓,每逢諸神聖誕或者有重大喜事,打開兩面朝上下街演戲。始建無可考。1958年拆除下街戲樓:始建無可考。1958年拆除。下街東:有紫氣門。下街西:有乾元門。上街西:有市西蕃門。上街北:有西翰垣門。上堡:位於上街,名曰:西翰堡,始建無可考。清同治年間約1868年維修。中堡:位於中街,名曰:履中堡,始建於清嘉慶年間,為當地舉人,時任四川棉州知州的賈文召所建府邸,整個建築佔地面積2000mm2。建築恢弘奢華。其建築也嚴格按中軸線布局,講究左右對稱。中軸線建築從南向北依次為:門樓、儀門、一進院(過廳院)、二進院(正廳院)、三進院(涼亭院)、望河樓、花廳、祠堂等。由當時的四川木匠修造,建築精美,十分華麗,解放后陸續拆除,現只剩過廳院。下堡:位於下街,名曰:萬全堡,始建於清康熙年間,約1662年,為李氏祖李石鈴所主持修建。牌坊:位於中街,建於清嘉慶年間。時任綿州知州的賈文召申報朝廷,以飭令嘉獎李氏節烈之婦,為嘉慶帝親筆手書“聖旨”兩字。,每逢端午節在此搭台演戲,並有扇鼓巫師紀事,(當時由當地德高望重的管家溝管師紀事)為當時甘谷境內唯一一座木構件牌坊,大躍進時期拆除。菩薩樓:位於上街,上懸“紫竹宮”匾額。樓為兩層,高大壯觀,每年二月十九日為廟會。現已在原址重修。龍王廟:位於上街,上堡大門旁邊。已拆除。

現狀:上堡、下堡已基本破壞,中堡被用作糧站很久,現糧站被撤,中堡在小城鎮建設中命運難料!由於民間文化的興起,幾年來開始重新修建幾大廟,典型的形成了上中下三街自建的格局。

禮辛鎮有縣鄉(鎮)級公路2條,總長70千米;禮辛客運站日均發送客車7輛,日客運量315人次,年貨運吞吐量5萬噸。

2011年末,禮辛鎮有綜合文化站1個,村農家書屋20個,建築面積620平方米,藏書2.8萬冊。

2011年末,禮辛鎮有體育場地2處,0.4%的村安裝了健身器材,經常參加體育活動的人員占常住人口的8.5%。

2001年12月,禮辛鎮建成禮辛廣播站;2011年末,廣播喇叭21隻,入戶率45%,廣播綜合覆蓋率100%;甘肅衛視、河南衛視等60個電視頻道在本地落戶,數字電視用戶2056戶,電視綜合覆蓋率51.2%。

2011年末,禮辛鎮有幼兒園1所,在園幼兒105人,專任教師6人;小學15所,在校生2896人,專任教師111人,小學適齡兒童入學率100%;初中1所,在校生1068人,專任教師49人,初中適齡人口入學率、小升初升學率、九年義務教育覆蓋率均達100%。

2011年,禮辛鎮財政預算內教育經費364萬元,比上年增長3.1%,預算內教育經費佔財政總支出比例為30%,比上年提高了1.7個百分點。

2011年末,禮辛鎮有各級各類醫療衛生機構21個,其中門診20個、衛生院1所;病床14張,專業衛生人員23人,其中執業醫師3人,執業助理醫師4人,註冊護士16人;2011年,醫療機構(門診部以上)完成診療1.2萬人次。

2011年,禮辛鎮法定報告傳染病發病率為3/10萬,農村安全飲用水普及率56%,農村衛生廁所普及率67%,2011年末新型農村合作醫療參合人數21247萬人,參合率95%。

2011年,禮辛鎮有城鎮最低生活保障戶數16戶,人數35人,支出9.2萬元,比上年增長18.5%;農村最低生活保障戶數884戶,人數3410人,支出295.7萬元,比上年增長13.7%;農村五保分散供養90人,支出21.2萬元,比上年增長12.2%;民政部門資助參加合作醫療125人次,支出73.9萬元,比上年增長20.6%;農村臨時救濟3人次,支出0.5萬元,比上年增長19.8%。

2011年,禮辛鎮自然災害受災人口1150人,緊急轉移安置30人,農作物受災面積420畝,倒塌房屋5間,直接經濟損失148.5萬元,救災支出39萬元,比上年增長21.6%;國家撫恤、補助各類優撫對象83人。

2011年末,禮辛鎮有郵政局1個,投遞網點9個;有電信營業服務網點2個,固定電話用戶2113戶,電話用戶普及率58.6%;行動電話用戶3897戶,行動電話普及率92%,全年電信業務收入263萬元。