界河鎮

山東省棗莊市滕州市轄鎮

界河鎮是山東省滕州市轄鎮,位於山東省西南部,滕州市北部,104國道、京滬鐵路、京台高速公路穿境而過,是棗莊和滕州的“北大門”。行政區域面積82.32平方公里,常住人口69875人(2017年),轄1個社區、63個行政村。

界河鎮地勢東北高、西南低,東、北、西部邊緣分佈有靈泉山(龍山)、馬鞍山、馬山、狼山、鳧山,南部地區為平原。屬暖溫帶季風型大陸性氣候。界河、小龍河、北沙河三條東北至西南走向的河流流經境內。礦產資源有石灰石、花崗石、河沙、陶土、煤炭等。

界河鎮主要種植馬鈴薯、小麥、玉米等作物,以馬鈴薯種植為支柱產業。工業門類主要有水泥建材、機械鑄造、塑料編織、建築安裝、精細化工等。旅遊景區有魯班文化公園、馬鈴薯主題公園、靈泉山森林公園、北沙河慘案紀念館等。2014年,界河鎮實現地區生產總值41.7813億元,公共財政預算收入7408萬元。界河鎮先後獲得“中國最具特色農業十佳鎮”、“全國一村一品示範鎮”、“全國文明鎮”等榮譽稱號。

秦代,今界河鎮境域屬薛郡滕縣。

漢代,屬魯國蕃縣。

西晉,屬彭城國蕃縣。

南朝,隸屬彭城郡蕃縣。

隋、唐、宋皆隸屬彭城郡滕縣。

金朝,屬山東西路滕縣;金大定二十二年(1182年),設滕陽州;大定二十四年(1184年),滕陽州改為滕州,屬山東西路滕州滕縣。

明朝初年,隸屬山東布政司濟寧府滕縣;洪武十八年(1385年)改屬山東兗州府滕縣;正統年間(1436—1449年),今界河鎮境域為滕縣使相鄉東陳(沙河)社、棗莊社。

清沿明制。至嘉慶十八年(1813年),滕縣以“仁,義、禮、智、孝、弟、忠、信”易八卦名統七十二區,今界河鎮境域包含仁二區的大部分區域、義四區的大部分區域以及義二區的一小部分。

辛亥革命后,暫沿清制。

民國二十年(1931年),縣境部九區,今界河鎮境域屬第五區,位於第五區東部。

民國三十年(1941年),日偽將滕縣劃為9個區、81個鄉鎮,今界河鎮境域為五區界河鄉、趙辛街鄉。

民國三十四年(1945年)12月,滕縣解放,設立第七區,行政區域為今界河鎮和龍陽鎮境域,區政府駐龍陽店村。

民國三十五年(1946年)3月,第七區劃片建立16個鄉、1個鎮,即龍陽鄉、沙土鄉、種刁鄉、庄頭鄉、顧廟鄉、龍山屯鄉、魏寺鄉、朱仇鄉、上司堂鄉、龍山鄉、大官鄉、萬院鄉、北沙河鄉、趙辛街鄉、柳泉鄉、房嶺鄉、界河鎮。

1947年3月,國民黨軍隊重占界河;4月,還鄉團在丁庄村建立滕縣第五區區公所,恢復原第五區建置。

1948年5月,第五區區公所撤離,舊政權垮台;7月,滕縣第二次解放,境內恢復1946年的第七區建置。

1953年,第七區人民政府由龍山店村遷至南界河村。

1955年9月,七區更名為界河區。

1958年6月,撤銷界河區,原界河區境內的17個鄉鎮合併為界河鄉、龍陽鄉、顧廟鄉、司堂鄉4個鄉;10月,撤銷4個鄉,設立紅旗人民公社,以原4個鄉的行政區域為紅旗人民公社的行政區域,公社機關駐南界河村。

1959年10月,撤銷紅旗人民公社,以靈泉山(龍山)山脊向南至北沙河北岸為界,分設為界河人民公社和龍陽人民公社,東為龍陽公社,西歸界河公社,界河人民公社行政區域與今界河鎮相同。

1965年1月,界河人民公社改為界河區。

1968年12月,界河區恢復為界河人民公社。

1984年3月,界河人民公社改為界河鎮。

1988年5月,撤銷滕縣,設立縣級滕州市,界河鎮屬之;10月,鎮人民政府由南界河村南首遷至鐵路西新鎮駐地。

清嘉慶十八年(1813年),位於今界河鎮境域內的有仁二區的31個自然村(仁二區共39個自然村)、義四區的18個自然村(義四區共21個自然村)以及義二區的3個自然村(義二區共35個自然村)。

| 仁二區 | 趙辛街、二十里鋪、鄭家莊、劉家崗、李子行、化里、馬家樓、杜家莊、陳家莊、李家樓、邱家莊、宗家莊、王家莊、東孟家莊、西孟家莊、單家莊、大馬廠、西馬廠、前馬廠、柳泉庄、土家樓、彭家莊、花家莊、倪家莊、徐家營、孫家莊、房家嶺、汲家廟、胡家莊、宋象庄、耿家莊 |

| 義四區 | 界河、大萬院、小萬院、葛家莊、崔家莊、范家莊、大官莊、皇娘溝、高家莊、前棗莊、后棗莊、於園、楊家莊、張家莊、三十里鋪(西楊庄)、丁家莊、小張庄、孫家樓 |

| 義二區 | 北沙河、張家莊、龔家莊 |

民國三十年(1941年),今界河鎮境域為五區界河鄉、趙辛街鄉,村設保甲制。

民國三十三年(1944年)8月,本轄區的西李庄、孫庄、徐營、宗庄、花庄、彭庄、倪庄、土樓、耿庄、宋庄、王莊、李樓、馬樓、杜庄、西孟、東孟16個村劃歸新設立的鳧山縣。

民國三十四年(1945年)12月,鄒縣所轄的北界河村、閆樓村劃歸滕縣七區。

民國三十五年(1946年)3月,第七區所轄的汲廟、王馬廠、孫馬廠、陳馬廠、單馬廠、邱庄、陳庄、化里8個村劃歸鳧山縣。

民國三十七年(1948年)7月,汲廟、王馬廠、孫馬廠、陳馬廠、單馬廠、邱庄、陳庄、化里8個村由鳧山縣划回滕縣七區。

新中國成立初期,安家樓改稱西安樓,小張庄改稱東安樓。

1956年,撤銷鳧山縣,將西李庄、孫庄、徐營、宗庄、花庄、彭庄、倪庄、土樓、耿庄、宋庄、王莊、李樓、馬樓、杜庄、西孟、東孟16個村划回滕縣界河區;原從鄒縣劃歸鳧山縣的西西曹、中西曹、東西曹、東曹西、東曹東、馬山頭6個村同時划入滕縣界河區。

1958年10月紅旗人民公社成立時,公社下設東曹、馬樓、趙辛街、萬院、前棗、司堂、龍陽、李庄、顧廟9個耕作區。同年,為區別北部之張庄,位於鎮駐地東南8.5公里處的張庄更名為南張庄;位於鎮駐地南3公里處的李庄因與西邊的李莊重名,改名為東李庄。

1959年春,將1945年划入鄒縣的東楊庄、於園、后棗、(東)張庄、小萬院5個村划回滕縣紅旗人民公社;10月,紅旗人民公社分為界河人民公社、龍陽人民公社。界河人民公社按片劃分為7個耕作區。

1960年,耕作區改為工作點(也叫管理區),行政村改為生產大隊。

1965年1月,界河人民公社更名為界河區,各工作點(管理區)改稱公社。界河區轄界河公社、東曹公社、趙辛街公社、彭庄公社、棗莊公社、馬樓公社、孫樓公社7個小公社。

1966年,龍陽人民公社的焦庄因修建馬河水庫部分搬遷到界河公社,建立新村。

1968年,7個小公社合併為界河、東曹、趙辛街3個公社,原界河區不變;12月,界河區恢復為界河人民公社,原3個公社撤銷,原小公社仍改稱管理區。

1982年,高庄更名為青雲庄,崔庄更名為崔官莊,楊庄更名為興隆村,張庄更名為東張庄,大官莊更名為大官,陳家莊更名為西陳庄,杜庄更名為北杜庄,馬家樓更名為北馬樓,王莊更名為興王莊,孫庄更名為北孫庄,宋庄更名為宋坡,耿家莊更名為西耿庄,新村更名為小龍河,孫樓更名為幸福樓,李庄(位於鎮駐地西南6公里處)更名為西李庄,閻樓更名為北閆樓,王樓更名為北王樓。

1984年3月,管理區改稱辦事處,生產大隊改為行政村。界河鎮設7個辦事處,轄68個行政村。

1995年4月,增設柳泉辦事處。同年,馬山頭村因魯南水泥廠佔地,人口全部農轉非,行政村改為社區。

| 界河辦事處 | 南界河、北界河、西萬院、東萬院、小萬院、崔庄、葛庄、范庄、皇娘溝、青雲庄(高庄) |

| 東曹辦事處 | 東曹東、東曹西、東西曹、中西曹、西西曹、唐樓、北閆樓、北王樓、西安樓、東安樓、西李庄、馬山頭 |

| 孫樓辦事處 | 幸福樓、丁庄、西楊庄、胡庄、東李庄、房嶺、小龍河(新村) |

| 徐營辦事處 | 徐營、彭庄、花庄、倪庄、土樓、西耿庄、宋坡、汲廟、北孫庄 |

| 馬樓辦事處 | 北馬樓、北杜庄、宗庄、興王莊、單馬廠、陳馬廠、邱庄、西陳庄、李樓、化里 |

| 趙辛街辦事處 | 趙辛街、二十里鋪、鄭寨、北沙河、李子行、南張庄、龔庄、劉崗 |

| 柳泉辦事處 | 西柳泉、東柳泉、西孟、東孟、王馬廠、孫馬廠 |

| 棗莊辦事處 | 前棗、后棗、於園、東張庄、興隆、大官 |

2002年鄉鎮機構改革,撤銷辦事處,原辦事處仍保留黨總支。

2013年9月,增設大官辦事處、房嶺辦事處。至此,界河鎮共設有10個辦事處。

界河鎮

| 馬山頭社區 | 南界河村 | 北界河村 | 小萬院村 | 西萬院村 | 東萬院村 | 皇娘溝村 | 范庄村 |

| 崔官莊村 | 葛庄村 | 東張庄村 | 於元村 | 興隆庄村 | 后棗村 | 前棗村 | 大官村 |

| 二十里鋪村 | 龔庄村 | 南張庄村 | 北沙河村 | 李子行村 | 鄭寨村 | 趙辛街村 | 劉崗村 |

| 化里村 | 邱庄村 | 西陳庄村 | 單馬廠村 | 陳馬廠村 | 北杜庄村 | 北馬樓村 | 李樓村 |

| 興王莊村 | 宗庄村 | 土樓村 | 倪庄村 | 彭庄村 | 花庄村 | 汲廟村 | 徐營村 |

| 北孫庄村 | 西李庄村 | 西西曹村 | 中西曹村 | 東西曹村 | 東曹西村 | 東曹東村 | 唐樓村 |

| 北閆樓村 | 西安樓村 | 東安樓村 | 房嶺村 | 幸福樓村 | 西楊庄村 | 丁庄村 | 東李庄村 |

| 胡庄村 | 小龍河村 | 西孟村 | 東孟村 | 孫馬廠村 | 王馬廠村 | 西柳泉村 | 東柳泉村 |

界河鎮位於山東省西南部,滕州市北部,東與龍陽鎮毗連,南與姜屯鎮相接,西與大塢鎮交界,北與鄒城市石牆鎮、看庄鎮、香城鎮接壤,素有“棗莊北大門”、“滕州北大門”之稱。鎮境介於北緯35°08'12"—35°14'10″,東經116°59'40″一117°09′11″之間;北起馬鞍山分水嶺,南到北沙河,長10.4公里;東自靈泉山(龍山)分水嶺,西至鳧山分水嶺,長13.375公里;行政區域面積83.32平方公里。

界河鎮總體地勢東北高、西南低,地面比降為1.6‰。界河鎮境內山脈全部在東、北、西部邊緣,從東北部的靈泉山(龍山)西麓,向西依次為馬鞍山、馬山、狼山、鳧山,構成了弧形低山丘陵地帶。獨立的山峰僅有馬山,其餘均以分水嶺為界。其他地區屬山前傾斜平原,地勢較為平坦。

靈泉山

馬鞍山,處於鄒滕分界的“550”(原津浦鐵路550公里處)西部偏南,南屬界河,北屬鄒城市。

馬山,在馬鞍山西,原海拔255米,全部在界河境內,為水泥廠採礦區。

狼山,南面部分屬界河鎮,北面屬鄒城市。

鳧山,海拔278米,東部屬界河鎮,南部屬大塢鎮,西北屬鄒城市。

界河鎮屬暖溫帶季風型大陸性氣候,一年四季分明。年平均氣溫12.6℃,年平均降水量694毫米,年均無霜期180天。

界河鎮境內有季節性河流4條,均為東西走向,僅在雨季有水,其餘時間乾涸。

界河

地下水方面,鐵路以東屬丘陵地帶荊泉斷塊水,水化學類型為HCO-CaHCO-Ca·Mg型,pH值7.2—8.3;鐵路以西屬鳧山斷塊水,水化學類型為HCO-Ca型,礦化度0.2—0.4克/升。

界河鎮境內的土壤共分為4個土類,9個亞類,12個土屬,17個土種。其中,棕壤面積1146.69公頃,主要分佈在東部靈泉山(龍山)西麓的興隆、於園、后棗、前棗村,以及東張庄、大官、東萬院村東北等丘陵地帶;褐土1475.37公頃,主要分佈在鳧山以東、馬山腳下以南的西西曹、中西曹、東西曹、東曹西、東曹東,馬山東的唐樓,以及宗庄、倪庄等村;潮土4202.21公頃,主要分佈在界河兩岸,南界河村西南、東安樓村東南、房嶺村東北及東萬院、西萬院等地,以及馬樓辦事處、趙辛街辦事處轄區;砂礓黑土1083.38公頃,主要分佈在汲廟、土樓、西耿庄、宋坡、花庄、彭庄、西柳泉、小龍河、胡庄、東李庄等村。

界河鎮年平均降水總量4748萬立方米。1957年起,境內共修建水庫塘壩14座,總興利庫容76萬立方米,可灌溉農田120公頃。地下水方面,界河以南屬滕西平原孔隙水區,地下水源豐富,賦水性好,農田均為井水灌溉;界河以北及東部靈泉山西的地段屬岩溶裂隙水區,賦水性差異較大,形成集中的水源地。全鎮地表和地下水資源人均佔有量為538.7立方米。

截至2005年,界河鎮已利用土地7707公頃,利用率92.8%,土地利用率低於滕州市平均數。土地利用以農為主,農業用地7007公頃,利用率為84.4%,非農業利用率8.4%,耕地後備資源不足。未利用土地593公頃,這部分土地中僅9.7%可利用,其餘90.3%為難以利用的裸岩石礫地和田坎。

界河鎮地下礦藏主要是煤炭,在煤層的頂部或底部還有稀有元素鎵、鍺和放射性元素鈾等礦種。地上礦藏主要是石灰石、花崗石、河沙,其次是黏土、陶土等。石灰石資源主要分佈在界河鎮西部馬山頭村一帶,為大型淺海相沉積型層狀礦床,自下而上分為4個礦層,厚144.30米,礦床呈北北東向緩傾斜的單斜產出,規模巨大,主要有亮晶鮞粒灰岩和豹皮灰岩2種類型石灰岩,估算儲量1.06億立方米,探明石灰岩礦石儲量1.99億噸,其中工業儲量7633萬噸;花崗石主要分佈在界河鎮東部興隆、后棗村一帶,估算儲量0.04億立方米;河沙主要分佈在界河、北沙河2條河道的河床內,截至2005年河沙已全部采完,僅剩溝頭河灘和農田地下的部分沙礦;黏土分佈於界河鎮全境,總儲量3500萬立方米,80%以上系工業用一級品,用於生產水泥和黏土磚,至2005年僅剩靠山近、黏土資源豐富的后棗、於元、興隆3個村有磚廠;陶土分佈於小萬院村,自清代起取土製陶;此外在界河鎮興隆村一帶發現鐵礦異常。

1949年,界河區(按當時轄區計)總人口39660人。隨著經濟發展,人民生活水平提高,人口增長加快。1960年界河公社(按現在行政區)總人口41899人。1960年至1965年間人口增長較慢。到1965年底,界河公社總人口達46384人。“文革”期間人口急劇增加,1975年全公社總人口達57969人。1978年後,計劃生育工作抓緊,人口進入低增、穩定發展時期,1987年全鎮有13581戶,63286人。

2000年,界河鎮總人口74013人,其中男性38326人,女性35687人;家庭戶戶數20343戶,家庭戶總人口72738人,其中男性37576人,女性35162人;0—14歲18739人,15—64歲49965人,65歲及以上5309人;戶口在本地且住在本地的有73197人。有少數民族15個,少數民族人口156人;其中滿族59人,蒙古族29人,回族25人,彝族18人,朝鮮族6人,基諾族5人,藏族4人,維吾爾族、壯族各2人,苗族、布依族、侗族、哈尼族、佤族、塔吉克族各1人。

2014年,界河鎮總戶數22601戶,總人口76375人,常住人口70811人,其中城鎮建成區總人口7076人。總人口中,男性40326人,女性36049人;18歲以下14281人,18—35歲21078人,35—60歲28105人,60歲以上12911人。全年出生2427人,出生人口性別比117.47:100;死亡494人;遷入241人,遷出311人。

1978年,界河公社實現工農業總產值1066萬元,農民人均收入62元。1991年,界河鎮工農業總產值達到1.59億元,實現社會生產總值2.29億元,農民人均收入1006元。1995年實現社會生產總值11.39億元,工農業總產值6.94億元,財政總收入580萬元,農民人均收入2198元。呈現經濟總量增長,第一產業比重下降、二三產業比重增大的發展趨勢。2014年,界河鎮實現地區生產總值41.7813億元,比2013年增長13.5%;三次產業比重為15.21:51.59:33.20;公共財政預算收入7408萬元,比2013年增長4.34%,公共財政預算支出9841萬元;固定資產投資14.4685億元;招商引資到位資金16.702億元;實際利用外資100萬美元;農民人均純收入14260元。

綜述

改革開放以來,界河鎮第一產業占經濟總量的比重呈波動下降趨勢。1978年,界河公社實現農業總產值704萬元,占工農業總產值的66%。1991年,界河鎮實現農業總產值7592萬元,占工農業總產值的48%。1995年實現農業總產值3.97億元,占工農業總產值的57%。2014年,界河鎮實現第一產業增加值6.3569億元,佔GDP的15.21%。

農業

糧食作物曾長期是界河鎮的主體種植作物。農業合作化之前,境內糧食作物多是二年三作,雜糧種植面積大,高粱、穀子、地瓜普遍種植,小麥面積小;合作化之後,小麥種植面積擴大,玉米逐漸代替了高粱、穀子等雜糧低產作物。1954年推廣使用化肥。七八十年代提倡科學種田,農業機械推廣應用,水利設施逐漸配套,病蟲害防治技術趨於完善。1990年後,高粱、黃煙基本不再種植,棉花零星種植,地瓜僅在山嶺地種植,小麥、玉米成為主導作物。90年代初,高效立體種植模式在全鎮推廣應用。1995年後調整種植結構,糧食作物逐年減少,蔬菜面積逐年增大,1998年蔬菜複種面積為6229公頃,年產量35萬噸,到2005年種植面積達到13148公頃,年產量84萬噸,形成了“三辣兩薯精細菜”(“三辣”為黃姜、大蒜、大蔥,“兩薯”為馬鈴薯、毛芋頭,“精細菜”為大棚、小弓棚、雙膜覆蓋種植的優質蔬菜)蔬菜生產種植格局。

界河馬鈴薯

| 2013—2014年界河鎮主要作物播種與收穫情況 | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 統計指標 | 播種面積(畝) | 單產(公斤/畝) | 總產量(噸) | ||||

| 年份 | 2013年 | 2014年 | 2013年 | 2014年 | 2013年 | 2014年 | |

| 糧食作物 | 冬小麥 | 18673 | 8092 | 413 | 439 | 7713 | 3552 |

| 玉米 | 29442 | 29507 | 440 | 461.5 | 12955 | 13618 | |

| 大豆 | 3798 | 3901 | 687.6 | 622.1 | 2611 | 2583 | |

| 薯類 | 119 | 317 | 415.1 | 414.6 | 49 | 131 | |

| 合計 | 52032 | 41817 | 448.3 | 475.5 | 23329 | 19885 | |

| 油料作物 | 花生 | 3054 | 3282 | 369.7 | 372.8 | 1129 | 1223 |

| 蔬菜(含菜用瓜) | 164206 | 165175 | 3610.6 | 3716.1 | 592881 | 613806 | |

2014年,界河鎮農業機械總動力94279千瓦,有農用拖拉機660台,拖拉機配套農具1682台,耕整機2910台,機引犁577台,旋耕機374台,聯合收穫機57台,機動脫粒機221台,三輪汽車1843輛,農用掛車321台;承辦國際薯業博覽會暨第六屆馬鈴薯節,農業部馬鈴薯產業發展座談會在界河鎮召開;實現農業總產值11.4011億元。

林業

明代“植樹表道,自界河而南數十里柳蔭蔽日”,近代以來亂采濫伐,日偽時期燒山清野,森林和片林蕩然無存。建國后,政府號召在3000公頃的宜林面積上植樹造林、封山育林、四旁(路、院、溝、渠旁)綠化,林果業逐漸發展。1957年,在龍山西坡、馬鞍山(北小山)、馬山(今為魯南水泥廠礦山)南坡封山造林,到1963年封山育林187.53公頃。1964—1978年陸續栽植梨樹、蘋果樹、桃樹、棗樹、花椒樹、核桃樹等果樹。部分生產大隊為擴大糧田面積砍伐樹木,“文革”后,全公社86.33公頃果園僅剩18.04公頃,山林僅存106.9公頃。1975年起重新實施植樹造林工程。1985年後,鎮黨委制訂發展林果業規劃,果園面積擴大。此後,陸續建起用材林基地、育苗基地、萬畝果園基地。到2005年,除馬鞍山外所有山地全部綠化,綠化率85%;平原林網面積4.8萬畝,公益林面積0.48萬畝,平原速生豐產林面積0.8萬畝,高速公路綠化帶675畝,國道綠化帶11.5公里,四旁樹木200萬株;實有育苗面積5公頃,當年採伐量210立方米,木材蓄積量81419立方米;果園面積2000畝,其中蘋果100畝,油桃200畝,板栗100畝,核桃90畝,大棗100畝,杏100畝;全鎮森林覆蓋率達到31%。

林業

畜牧業

畜牧業

2012年,界河鎮已發展蛋雞、肉雞、生豬、狐狸等畜禽規模養殖小區16處,養殖專業戶60多家。2013年新建興隆、於元、北界河等6處標準化養殖小區,畜禽存欄量突破100萬頭(只)。到2014年,界河鎮蛋雞存欄80萬羽,發展養殖大戶26家,實現經濟效益260多萬元;全鎮共有50個標準化養豬場,26個養羊場,27個養兔場,年可出欄肉豬2.3萬頭、出欄肉羊2萬隻、出欄肉兔10萬隻,產值800餘萬元;發展貉、狐狸養殖基地4處,種貉存欄6600餘只、狐狸存欄量8500餘只。

1909年,為修築津浦鐵路,境內開辦了名為“北小山石櫃”的石料場,為界河採石廠的前身。新中國成立前,境內有釀酒廠12家,油坊19家,木業村村都有(產品影響面較大的有10家,其中製造車輛的4家,製作風箱的4家,年產傢具180件以上的2家),從事小農具生產的鐵器業4家,白鐵鉗作業2家,均為作坊式生產,規模不大。

農業合作化后,村辦集體工副業興起。1958年起興辦沙場、農具廠(五金電鍍廠前身)等社辦工企業。1966年,全社集體工副業總產值23.95萬元。到1984年,界河公社共有農具廠、麵粉廠、水泥廠、化工廠、採石廠、砂廠、建築隊7個社辦工業和建築業企業;同年成立經濟聯合社,統一管理和發展鎮辦、村辦、聯戶辦、個體辦四個層次的工企業;新建有機化工、塑料廠、傢具廠等鎮辦工企業,至此鎮辦工企業達到13家。1984年下半年進行鎮辦工企業改革,全面推行經濟承包制。1987年,在境內興建國家“七五”重點工程建設項目魯南水泥廠,1991年試生產。魯南水泥廠隸屬山東省建材工業局,為國有大型一類企業,資產規模居全國水泥企業第5位,設計年產525號普通硅酸鹽水泥130萬噸。1998年鎮辦工企業進行體制改革,15家鎮辦企業改制,其中實行產權轉讓的2家、股份制的11家、租賃經營的2家。1999年,因投產後連續虧損瀕臨破產,魯南水泥廠由國家建材局所屬的中國新型建築材料集團公司牽頭進行兼并重組,以此成立了中國聯合水泥有限責任公司,魯南水泥廠同時改名為山東魯南水泥有限公司,后又改名為中聯魯宏水泥公司、魯南中聯水泥有限公司。到2005年,界河鎮第二產業形成了水泥建材、精細化工、機械鑄造、建築安裝、塑料編織五大支柱產業。

工業

商業貿易

清末,界河為魯南地區商品集散地,有土產、糧行、綢緞布匹、飯店、客店、藥店、水產、文具、雜貨、土陶製品等行業,從業人員380餘人。1949年春成立供銷社,集體商業和私營商業並存。1956年公私合營,組織起37個合作社店鋪。1964年將私營工商業全部取締,供銷社各門市部和各村設的代銷店成為農村商業的主體。1978年後,私營商業恢複發展。1982年,界河供銷合作社在各村共設66個代購代銷店,營業額130萬元。80年代初至90年代中期,供銷社效益逐年下降。1984年開始實施商業體制改革,供銷系統實行利潤承包責任制。1991年界河供銷社百貨商場建成開業。1993—1997年,供銷系統實行承租承包經營,徹底打破大鍋飯。到1998年,供銷社共有營業大樓2處、中心店4個、門市部5個、化肥代銷店16個,年營業額1100餘萬元。2003年開辦上海聯華超市界河分店(后更名為供銷超市)。2004年以供銷社為主體,各村建起村級綜合服務社。

集市貿易方面,1980年前界河鎮有南界河、趙辛街、北沙河3處集貿市場,1981年設立土樓集,1985年設彭庄集(后自行解散),1992年增設二十里鋪集,1993年在鎮駐地興建馬山路市場。此後隨著農業市場的發展壯大,沿104國道先後建起了劉崗、廿里、柳泉、西楊庄、大官、南張庄、徐營8處農產品專業市場,其中西楊庄市場1998年被滕州市政府列入全市十大蔬菜批發市場之一。到2005年底,全鎮共有集貿市場9個,綜合市場8個,其中界河蔬菜市場為滕州十大市場之一,是全國春季馬鈴薯價格形成中心;共有各類私營商業服務組織2000多個,43家代購代銷店變更為私營商業,主要經營商業、飲食、修理服務、技術開發、客貨運輸、技術諮詢、種養加工等行業,註冊資金近千萬元,從業人員8000餘人,年營業額1.2億元。2007年,界河鎮有個體工商戶2162戶,供銷超市1家,村級供銷綜合服務中心5個。

商業貿易

物流運輸

20世紀90年代中期,界河鎮利用鐵路、國道的交通優勢發展農副產品物流運輸,擴建火車站貨台300米,農產品鐵路年銷量超過30萬噸,1995年成立農副產品聯合運銷公司。2005年7月,界河鐵路貨運站開工奠基,11月建成試運營,經營範圍涉及煤炭、建材、農副產品等20餘個門類,以運輸煤炭、水泥為主。2005年,界河鎮兩家大型運輸單位運輸周轉總量達2216萬噸/公里,成為周邊七市鎮工農業產品集散地。到2007年,物流理貨已成為界河鎮支柱產業之一。2010年界河鐵路貨運站實現貨運周轉量120萬噸。2014年,界河鎮利用原有界河鐵路貨場的條件,推進滕州鐵路貨場的搬遷合併,並規劃建設年設計發送吞吐量1000萬噸、“鐵水陸聯運”倉儲集散一體的界河物流園區。

道路

104國道(北京—福州)界河段長10.4公里,平行於京滬鐵路,其前身為建於1938年的濟南至徐州公路,1977年鋪築為瀝青公路。

京台高速公路(G3)界河段於1998年開工建設,自於園村西北入境,向東南至前棗村東南出境,境內長約3公里。

2003—2005年,界河鎮新建147公里“村村通”道路,形成了“四縱四橫一環”的硬化路網路。

界河鐵路貨運站

2005年,改建魯南水泥廠專用線和石場專用線,建設界河鐵路貨運站,為鐵路地方共用貨場,沿線高低位貨台630米,“三防”倉庫1600平方米,各類裝卸設備20台,可同時停靠2列貨運專列。

新中國成立前,境內村莊多數是“壘草散土打牆”的房屋。20世紀60年代末至70年代初,大部分農戶建成了磚包皮、三壠瓦或全瓦住房。1985年開始實施村莊規劃建設。80年代末,90%以上的農戶住上磚木結構的瓦房。90年代起逐步由水泥結構的平房發展到兩層以上的樓房。1988年,鎮機關遷駐新址,加快拓展了小城鎮建設與村莊規劃建設的進度與規模。1992年,界河鎮被授予“山東省村鎮建設新型鄉鎮”稱號。1994年鎮駐地建成界河路和府東路,拉出了小城鎮框架。1995年,因魯南水泥廠建設佔地,馬山頭村人口全部農轉非。到1995年,界河鎮的小城鎮建設形成了以鎮駐地為中心,以104國道、二級路和環鎮路三條為主的規劃格局;鎮駐地形成了機關部門辦公區、經濟開發區、農貿市場經營區、魯南水泥廠生活服務區和文化體育娛樂區5個區域。2005年底,鎮區佔地面積440公頃。2007年完成新一輪鎮村總體規劃編製,小城鎮開發面積達12萬平方米。

城鎮建設

界河鎮小學教育始於1894年。1908年東萬院余瑞琪創辦滕縣第一所蠶業學堂,於1924年改為滕縣第一私立完全小學。到1937年,界河轄區內小學發展到13所,在校學生624人。建國后,小學教育發展很快,1949年僅有6所小學,635個學生,1950年達到13所,學生2024人;組織農民學習文化,掃除文盲。1958—1960年各大隊辦起幼兒園。1958年,在西柳泉建立滕縣十中,1959年位於葛庄村東的新校建成,十中遷往新校。1968年公辦小學下放到大隊來辦,實行民辦公助。1969年起,十中只招收高中班,不再招收初中班,大部分小學辦起戴帽初中。劉崗農中和於元農中分別於1973年和1975年建立並招收高中班,強調農業知識和電機、柴油機、拖拉機、水泵教學,後分別於1976、1977年停辦。1976年,大部分村辦起農民技術夜校。

教育事業

文化事業

建國前,界河鎮有鄉間民醫20餘人,多為中醫,西醫只有南界河2人,中藥堂鋪多時有15家。1953年成立衛生工作者協會。1955年,界河區(按當時轄區計)私人診所達到38處;同年,私人診所、堂鋪進行公私合營,辦起龍陽店、龍山、界河3個聯合衛生所。1959年3個聯合診所合併成立界河衛生院。1961年,辦起5個保健站,各大隊配備衛生員。1965年,界河衛生院改名界河醫院。1970—1973年開展消滅血絲蟲病運動,免費為群眾查體、送葯,徹底消滅血絲蟲病。1970年開始實行合作醫療。1971年,全公社68個大隊全部建立醫療室,有赤腳醫生210人,界河醫院被批准為縣分院。1983年,各大隊合作醫療室全部轉為村辦衛生室。1985年體制改革,公辦衛生室變為私有,農村合作醫療隨之停辦;界河醫院晉陞為滕縣第二人民醫院。1992年,二院搬遷至104國道西側新址。1995年,界河鎮有甲級村級衛生室66個、鄉村醫生75人。1997年開始實施鄉村衛生組織一體化管理,實行藥品統一調撥。2005年2月起實行新型農村合作醫療制度。到2005年底,界河鎮衛生院(滕州市第二人民醫院)總建築面積5146平方米,職工73人;全鎮共有衛生所68處,共有鄉村醫生104人。2015年上半年,界河鎮鎮適齡兒童疫苗接種6624人次,接種率98%,幼兒健康查體780人次,新生兒四病篩查率達100%;開展“大篷車”健康查體工作,0—6歲兒童、60歲以上老人以及慢性病人查體率達80%,累計管理高血壓病人3180人,糖尿病病人351人,重症精神病病人316人。

古遺址

魯班堤遺址

古墓葬

管仲墓,位於龔庄村西,原有一大谷堆,傳說為“管仲墓”;“文革”期間被群眾用土剷平,未發現任何遺存。元代古墓群,位於界河鎮西,具體情況不詳。觀星台,位於化里村東北角,相傳系燕王征北時,駐此觀過星象得名,實則是一古墓群,早年有石門,出土有寶劍、銅錢和護心鏡等。

古建築

願窮寺,本名興隆寺,位於北杜庄村東北角,規模宏大,有房屋百餘間,佔地近200畝。戲樓,在北界河大石橋的東側,高約2米,寬約6米,長約10米,原戲台上有戲樓和化妝室,戲樓正中懸匾“海市蜃樓”,1945年戰亂中被燒毀,現僅存戲台。南界河村大街南北端各有閣一座,南閣叫奎星閣,北閣叫文昌閣,閣旁各有大廟一所,廟閣規模宏大,隨戰亂破壞,今無存。

界河竹馬

建國前只有北界河王姓一家表演皮影戲,建國后又增添了北孫庄的郭長祿,常在界河或鄰鎮鄉村演出,主要劇目有《封神榜》、《西遊記》等;演出一般二人為一檔,一人邊操作邊演唱,唱西河大鼓調,一人敲梆擊節,兼司鑼鼓伴奏,“文革”起停演。北界河竹馬為鄒、滕兩縣知名的民間遊藝活動,包括跑馬、高蹺、划船、趕驢、鋸缸、賣膏藥、水族精、舞獅、悠躚、武場等文藝節目,至“文革”時停演,1996年10多名老藝人重建竹馬錶演團,到鄰村和鄰縣村莊演出。民間樂隊很早就有,主要分佈在南界河、土樓、小萬院、中西曹、宗庄等村,樂器有大小嗩吶、笙、二胡、板胡、笛子、銅鼓、鑼、鼓、鈸等,逢紅白喜事應邀演出。

民間美術

民間美術

剪紙藝人村村都有。界河鎮剪紙人石洪霞是棗莊市非物質文化遺產傳承人,中國國際剪紙協會會員,長期致力於剪紙工藝美術的創作和研究。

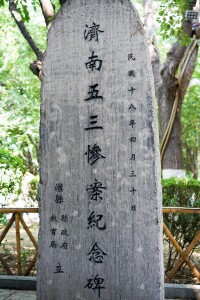

北沙河慘案紀念碑

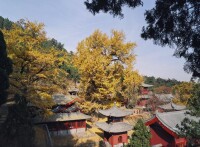

| 靈泉山省級森林公園 |  靈泉山 | 靈泉山位於界河鎮境內東北部,實為龍山山脈的西側和北側,整個山勢呈南北走向,起伏蜿蜓十餘里,峰巒奇秀,大小山頭11個,主峰大頂子海拔415米,森林覆蓋率98%,以奇石、奇樹、奇水景觀為主,有觀音廟、玉皇廟、龍宮洞、燕窩石、狼窩石、風動石、軒轅皇帝無字碑、野葡萄溝、靈泉、飲馬泉、聖井泉、龍湫泉等景點,山上大小泉眼10餘個。主要景區有廟子溝景區、白蓮石子景區、燕窩石景區、盤路口景區、大頂子景區。 |

| 魯班功德堂 |  魯班功德堂 | 魯班功德堂在山腳下,建於2006年,為200多平方米仿古大殿,堂內牆壁繪魯班“聖跡天下”圖,正堂供奉魯班像,陳列聖祖發明遺物;魯班廣場位於魯班功德堂正前方,面積近1000平方米,廣場中央為魯班揮臂打石磨石雕,雕塑高4.16米,廣場周圍陳列石碾、石磨等;魯班石器園在環山路兩側,擺放石磨、磨盤、碌碌、石槽等石器共計780餘件,並利用上述石器製作石器小品,擺放在栗子園內;魯班造磨處位於魯班功德堂東北300米處,遺址區內有班道、班門、班坊、班亭、碌路等配套景觀;在遺址山崖石壁上有魯班揮臂打石磨及“天下石匠戰靈山”的浮雕。 |

| 魯班文化公園 |  魯班文化公園 | 界河魯班文化主題公園位於界河南岸(界河大橋至王樓大橋段),規劃面積16萬平方米,分為“兩帶、五區”功能區。兩帶即濱河綠化帶、濕地景觀帶;五區即休閑別墅區、原始濕地區、科普教育區、森林養生區、運動健身及管理區。公園融入魯班文化元素,建有魯班塑像、魯班聖祖坊、魯班賦影壁等36處景觀,是集觀賞、遊樂、休閑、創新教育為一體,具有地域文化特色的生態型主題公園。 |

北沙河慘案 紀念館 |  北沙河慘案紀念館 | 北沙河慘案紀念館位於界河鎮北沙河北岸,104國道劉崗大橋東500米處,2005年9月落成開館。建築面積近千平方米,有主展廳、副展廳、紀念碑亭、青石台曆、紀念館落成碑亭、題詞碑廊、接待室等。館內陳列實物187件,圖片255多幅,文字32萬字,還有濟南軍區捐贈的退役殲六戰鬥機1架、T34坦克一輛、54式122毫米牽引榴彈炮1門、59式57毫米高射炮1門、56式85毫米加農炮2門。北沙河慘案紀念館是省級愛國主義教育基地、國防教育基地,是全國第一家村級抗戰史實紀念館。 |

馬鈴薯文化 主題公園 |  馬鈴薯文化主題公園 | 馬鈴薯文化主題公園鐵西園區由土豆文化館、馬鈴薯研發中心、倉儲銷售中心、馬鈴薯觀光採摘點、田間課堂、科普畫廊等六大功能區構成,涵蓋孫樓、房嶺、化里等46個村,佔地1000公頃,是集馬鈴薯科研、生產、銷售為一體,以馬鈴薯歷史、產品和文化為主題的大型開放式旅遊項目。 |

孔昭同(1880—1946),字從吾,西柳泉村人,排行第五,人稱孔五先生。1913年在國民政府軍中任連長,赴雲南參加護國戰爭,兵敗回鄉。不久,又南下投軍,在陸軍正十二師歷任營長、團長、二十四旅旅長。1926年任二十九混成旅旅長,兼興泉永(興化、泉州、永春)鎮守使。后升任十三師師長。1927年解甲回滕。1938年組建魯南民眾抗日自衛軍,進行游擊戰,后改編為國民革命軍第十集團軍暫編第六師,任師長。1946年4月,其所部編入八路軍一一五師的序列,孔昭同任曲泗鄒滕費五縣游擊司令。1946年11月11日病逝。

王兆宇,1954年10月出生於化里村。1974年12月應徵入伍,歷任戰士、政治處幹事、政治部紀檢處副處長、處長、副政委、政委等職,大校軍銜。1999年起參加“神舟”號試驗飛船發射工作。2002年調任西昌衛星發射基地黨委常委、政治部主任。2011年任酒泉衛星發射中心黨委書記、政委。