共找到6條詞條名為黑板的結果 展開

- 書寫用物品

- 2000年莎米拉·馬克馬巴夫執導電影

- 2012年日本電視劇

- 《Minecraft》中的一種方塊

- 1986年新藤兼人執導的電影

- 抽象藝術大師湯伯利作品

黑板

2000年莎米拉·馬克馬巴夫執導電影

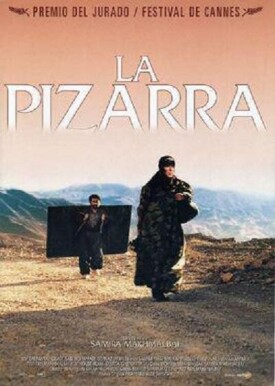

《黑板》是2000年9月1日上映的伊朗劇情電影,由莎米拉·馬克馬巴夫執導,Said Mohamadi 等主演。該片獲得第56屆戛納國際電影節——評委會獎。

《黑板》講述了在兩伊戰爭時期,一群逃難的教師背著黑板在荒原上行走,他們中間有一個叫薩義德(薩義德•莫哈默迪Said Mohamadi 飾)的男人,胸懷非常遠大的抱負,那就是讓村裡的孩子都能閱讀,通過知識改變自己的命運,擺脫窘迫的困境。為此,他放棄了跟富家女成親的機會,毅然決然地踏上了教授孩子讀書的道路。他和同伴為了生計,脫離了大部隊。薩義德後來終於收了一位好學的弟子,在成年人賭博的時候,他教弟子寫下名字、愛等字眼,然而誰想師徒二人遭到飛來橫禍……薩義德的同伴遇到了一群迷路的伊拉克難民,後者出錢要他做嚮導,從此他的人生軌跡得以轉變。這兩個教師多舛的命運彷彿是那個時代揮之不去的陰影……

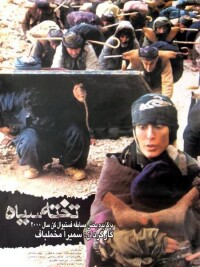

劇照

一群背著大黑板的流浪教師在人跡罕至的荒原上行進,其中兩個人特別迫切地要尋找願意付學費的學生。他們一個後悔不聽父親的忠告(當牧羊人)當上了無人問津窮困潦倒的教書匠;另一個自己只上了兩年學,急著為幼小的孩子攢錢看病。他們倆首先脫離了大部隊,然後又在一個岔路口分道揚鑣,各自踏上追尋學生的孤獨旅程。一個遇見了在兩伊邊境來回偷運走私物品的一群孩子,他們被問及是否會讀書寫字時,都異口同聲的說不會,卻又紛紛表示不願意學習。教師鍥而不捨地一直跟著這群孩子,甚至貢獻出一半黑板給其中一個捆紮貨物。終於有一個和這位教師名字相同的小傢伙表示願意給可憐的教師點“面子”,允許他教自己認字。教師興緻勃勃的在黑板上寫下他的名字,告訴孩子這個名字的意思是“旅行者”。孩子們偷偷混在羊群里溜出邊境,在中途休息時,好學可愛的男孩在黑板上依葫蘆畫瓢寫下了自己的名字,正高興呢卻中了冷槍,永遠倒在了貧瘠的土地上。

那個自己只讀了兩年書的“教師”,遇見了一隊迷途的伊拉克流浪者,其中一位老者因為三天無法小便而痛苦不堪,教師願意為他們帶路,酬勞是40枚核桃。中途,他為了5枚核桃貢獻出黑板來抬病重的老者。他還莫名其妙地和老者的女兒結了婚,那個女人只管拖著自己的兒子走路或者露宿,從來不回答教師的問話,也絲毫不理會教師向她煞費苦心地教授(“我愛你”這類簡單的文字和阿拉伯數字),教師的黑板對於她來說就是用來晾晒衣物的東西。教師對自己的徒勞無功表示憤怒,女人第一次開口說了一段完整的話:“我的人生就像一列火車,不斷有人上來又下去,沒有走的是我的兒子。”——語出驚人。在一家人藏在黑板下躲避了一次空襲后,流浪者們回到了自己的國土,女人不希望和教師呆在一起了,於是兩人繼滑稽但合法的結婚儀式之後,舉行了同樣滑稽但合法的離婚儀式,教師的黑板作為這場滑稽婚姻的見證,被女人給背走了,上面寫的“我愛你”仍然清晰可辨。

操縱片中人命運的安拉之手,就是時不時響起的冷槍、時不時遭遇的空襲,那些黑板的最大用處不是教師教學時為學生做演示,而是在空襲時塗上黃泥作掩體。對於荒原上的流浪者們,生存是第一要義。而影片最別具一格之處是,機智地展現了那兩位教師因為有了知識也具有了知識分子獨有的“智慧的煩惱”——哪怕只接受過兩年教育。影片拍攝的冷靜客觀,只呈現生活狀態而不作刻意解釋,這種不落俗窠的製作方法讓《黑板》具有了高級的格調。

《老師的黑板》並非喜歡伊朗電影的觀眾所意料的“小孩片”,而是以兩個“流動老師”的際遇帶出伊朗邊界人民的生活慘況。這些流動老師扛著黑板到處找學生,其景象與行徑恐怕是中國觀眾難以想像理解的,但是當其中一個老師找到一群在兩伊邊界背著走私貨物涉險求生的孩子,而另一個老師則碰到一群找路回家鄉的老人婦孺時,答案已不辯可明了。

走私的孩子們自稱是“騾子”,扛著幾乎壓垮他們背脊的貨物,一不小心極有可能在途中跌落山谷,甚至遭邊境士兵射殺,會不會寫名字和算數這檔事,這時候一點都不重要了,黑板還不如當成擔架,用來扛無法行走的老先生,當他們在路上遇到疑似槍彈、甚至化學武器攻擊時,黑板已不是教育的工具,而是保障安全的防護牆。而這個老師最後在邊境跟妻子離婚,因為他們分屬不同的國家,妻子要回自己的家,不可能跟他走,他得到了核桃,卻失去自己的黑板(黑板歸離婚的妻子所有)。人為的“邊境”阻隔了人際的可能,看似荒謬的結婚離婚,其實包含了許多生存的苦澀與些許人同此心的溫暖。

所以你不必期待這是一部有關“春風化雨”的教師節電影,隨著“黑板”在片中不斷變換它的功能,導演對兩伊邊境人民如同螻蟻般的生命,有了更深的關注;被教育的其實是我們。

執導本片的莎米拉·馬克馬巴夫是個早熟的導演,她18歲時完成的處女作《蘋果》就已叫人震撼,拍攝《老師的黑板》這麼一部側寫兩伊苦境、間接批判政治環境的作品時,也不過21歲而已,卻已能刻劃痛苦生活中偶然的喜悅與荒謬的情境。