阿圖爾·魯賓斯坦

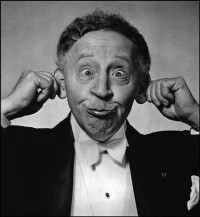

美籍波蘭鋼琴家阿圖爾·魯賓斯坦

阿圖爾·魯賓斯坦(波蘭語:Artur Rubinstein/英語:Arthur Rubinstein,1887年1月28日—1982年12月20日),美籍波蘭裔猶太人,著名鋼琴演奏家。

5歲登台徠演奏。後到柏林,經J.約阿希姆推薦,從師K.H.巴爾特學鋼琴,從師R.卡恩和M.布魯赫學理論。11歲在柏林由約阿奇姆指揮演奏W.A.莫扎特的鋼琴協奏曲。後到俄國、波蘭等地旅行演奏,獲得無數讚譽。

阿圖爾·魯賓斯坦

1904年在巴黎和拉威爾會面,1906年在卡內基廳舉行美國首演。1912年造訪倫敦,並和易沙意共同演出多場1916-1917年在西班牙和南美洲巡迴。1932年起數年間,為了擴展演出曲目並磨練技巧,阿圖爾·魯賓斯坦暫別舞台生涯。1939年移民美國,前於1946年成為美國公民。戰後他在世界各地巡迴演出,但卻從不履足於德國土地之上。1961年十月到十二月間,他在卡內基廳演出一連串馬拉松式的音樂會,演奏曲目自巴哈到史特拉汶斯基,遍及70名作曲家的90首作品。1976年六月十曰,阿圖爾·魯賓斯坦以89之齡,在倫敦的維格摩爾廳舉行告別演奏會。豐富的唱片錄音與影片保存其獨樹一格的琴藝。他在鋼琴史上的地位無疑可列入十九世紀末的巨人之一。

1906年照片

阿圖爾·魯賓斯坦天性慷慨,富於冒險精神,堪稱當代最佳的西班牙音樂詮釋者之一,他那阿爾班尼士“依貝利亞”(Iberia)絕妙無比的演奏更足以榮耀地所鍾愛的西班牙,這也刺激史特拉汶斯基將“彼德洛希卡”改編為鋼琴曲,阿圖爾·魯賓斯坦也是席瑪諾夫斯基第二號鋼琴奏鳴曲與後續許多品的世界首演詮釋者:要是沒有阿圖爾·魯賓斯坦的大力推廣,維拉-羅伯斯(Villa-Lobos)的許多作品恐怕也沒有得見天日的機會。雖然如此,在阿圖爾·魯賓斯坦大量的演出錄音當中,卻獨缺完整的“依貝利亞”、“彼德洛希卡”和席瑪諾夫斯基的奏鳴曲全集,殊為可惜。阿圖爾·魯賓斯坦的肖邦演奏也受到他致力於新作品作風的影響。像阿圖爾·魯賓斯坦一樣,在其演奏生涯中風格與手法有如此革命性轉變的鋼琴家,可說是少之又少。為求消弭大眾對肖邦音樂有如沙龍花花公子的刻板印象,阿圖爾·魯賓斯坦將一股清新與活力注入其詮釋當中,以高尚的情感取代感傷、以力量和高貴取代病態與神經質,並以清晰而明確的音樂線條方向取代含糊的“浪漫”迂迴與自我耽溺。剛開始時,阿圖爾·魯賓斯坦這種肖邦風格遭到一陣質疑,其清新之氣與高貴風骨被責為冷酷無情,但數年後即轉謗為譽,大眾一致推崇阿圖爾·魯賓斯坦堪稱最偉大的肖邦鋼琴家,因為他能在肖邦高盧式的精榷與斯拉夫式的熱情中求得完美無瑕的平衡。他這種點鐵成金的能力得來不易,潛沉的使命感逐漸取代早期的膚淺放蕩。他曾大言不慚地告訴一群仰慕者,他演奏的掉音多到可以拼成一首交響曲:由此觀之,他早期成功乃肇因於其直截了當的親和力,而非之後學究式的一本正經,此時他一反其原有個性,生命中較為深沉嚴肅的一面已展現出來。阿圖爾·魯賓斯坦曾表示不希望自己的孩子聽人說父親是本可成器的二流鋼琴家。因此從四十七歲起他才開始大幅增修演奏曲目,原本的活力依舊,但要增添對細節的注意與對原譜的謹慎態度,為早年的旺盛精力與輕佻所掩蓋的從容氣度,此時便展露無遺。

1963年照片

阿圖爾·魯賓斯坦

他對肖邦即興曲有種特殊的共鳴,不論是在第一號中迂迴的主題、第二號中圖畫般的述說、第三號里的錯綜複雜,乃至於他彈奏的幻想即興曲潤飾版都是如此。在彈奏俗稱的“一分鐘”圓舞曲時,他完全不在乎速度這回事,但在作品47的活潑快速樂段里,他卻非常注重其中精巧安排的二拍三拍混合節奏。在第三號詼諧曲主要的八度樂想中,阿圖爾·魯賓斯坦展露了英雄般的剛毅風骨:而在演奏作品68號之一馬祖卡舞曲時,他一反年輕時的散漫之氣,展現出富有表現力、高雅而真切的風格。在演奏肖邦的最後一首f小調馬祖卡時,阿圖爾·魯賓斯坦選擇了經過修飾的較長版本,讓一股告別式的憂鬱情緒瀰漫於中:除了他以外,也無人能將送葬進行曲中象徵極樂世界的中段,由原來眾所熟悉,如同節拍器式的沉重步伐轉化為縈繞不去的氣氛,並在石破天驚的不祥終曲里彈得如此清明透徹。門德爾頌要是能聽到這個演奏,想必不會說出“我痛恨這種音樂”的話來;而在第四號敘事曲和降A大調波蘭舞曲當中所呈現的英雄氣概,更是令人熱血沸騰!阿圖爾·魯賓斯坦以老練的技巧控制音色,在波蘭舞曲中奔放的八度音進行中呈現磅礴氣勢,李斯特讚歎這段音樂如同“波蘭騎兵賓士時的鐵蹄聲”,阿圖爾·魯賓斯坦可說深得個中三昧。

當年輕鋼琴家汲汲於錄製自己的永久性代表作,但其音樂內容卻乏善可陳,離至善至美之境尚遠時,阿圖爾·魯賓斯坦的大師風範正如一條康庄大道,在這條大道上,我們不只可以發現他對藝術的孜孜不倦,對那些視肖邦奇迹般樂思為稀鬆平常,甚至因己身偏好而令肖邦音樂扭曲變質的庸人來說,阿圖爾·魯賓斯坦更是發人深省。就算他的技巧稍有減退,但他仍是個不倦的音樂真理追尋者,哪怕只能瞥見音樂真理的聖杯一眼,他也絕不退卻。

阿圖爾·魯賓斯坦

1970年照片

阿圖爾·魯賓斯坦年輕的時候經常周旋在歐洲皇室的王公貴族間,他們都喜歡他,因此阿圖爾·魯賓斯坦在法國或拉丁美洲等地的演出都非常順利;由於和俄國鋼琴家安東·阿圖爾·魯賓斯坦同姓(但是沒有親戚關係),阿圖爾·魯賓斯坦與俄國人間的往來也沒有困難。儘管一絲不苟的德國人地出了像達貝爾、布梭尼這樣的鋼琴家,他們仍舊無法接受阿圖爾·魯賓斯坦“不標準”的彈琴手勢;英國人與美國人則在聽完彈錯百分之三十的音樂(阿圖爾·魯賓斯坦自己也承認)后希望能退還票款。阿圖爾·魯賓斯坦知道問題的嚴重性,他從一個生活放蕩的紈褲子(喜愛美食、上好雪茄、美酒、女人更甚於工作)蛻變成真正的藝術家,1932年結婚。“我改變自己的原因是不希望自己死後,有人見著我太太時對她說‘你丈夫是個懶惰的傢伙,從沒在鋼琴前做個一件正經事’。”*著天賦,阿圖爾·魯賓斯坦成為一位真正偉大的鋼琴家。“這對我來說很重要(雖然要重新大量練習車爾尼、克來門第的練習曲),我開始勤於練習。不過,兩小時、三小時到四小時,這已經是極限。我從來不說自己練琴練了一整天或一個晚上。不,不,不,別去誇大。我重新成為一個有實力的鋼琴家。”

阿圖爾·魯賓斯坦作品

阿圖爾·魯賓斯坦對布拉姆斯的音樂的終身奉獻斑斑可考。事賓上,他在1971年表示:“布拉姆斯的音樂和我關係緊密尤甚於我那偉大的同胞肖邦。早年我有幸成為約瑟夫·約阿希姆——傳奇的布拉姆斯的詮釋者、建言者和友人--的門生,經由他我一閱始就浸淫在布拉姆斯的音樂中。記住,我十歲那年布拉姆斯才過世,所以對我來說他是在世的作曲家,而非“老大師”。現在我仍然以這樣的感覺來接近他的音樂,以我自己的方式,嘗試演奏出早年成長時所喜愛的那位布拉姆斯的本質。”另外一位阿圖爾·魯賓斯坦年少時的人物在培養他對布拉姆斯的喜愛中也扮演了重要的角色,愛瑪·英格曼是阿圖爾·魯賓斯坦在柏林求學時的同學的母親。被阿圖爾·魯賓斯坦稱為“一位傑出的鋼琴家”的她曾是克拉拉·舒曼的門徒,而她和她的夫婿是布拉姆斯第三號弦樂四重奏的受獻者。“她以一種全然的單純和內在的強度來演奏,”根據阿圖爾·魯賓斯坦的回憶錄:“我們曾經為對方演奏過許多的布拉姆斯和舒曼,而因為她和他們有直接的接觸,她能和我分享一些兩位大師鮮為人知的事情。”

阿圖爾·魯賓斯坦

創作於1837年的這些短曲有時被個別或以更小的曲集形式演奏,但是以舒曼精心安排的序列整體演出時更能收其效。對於《幻想小品》此一標題存在著一些猜測,但大部分的猜測都反應了如夢般的心理狀況,這個作品集是沉思的、熱情的、怪異的,其中有相當多的層次存在。阿圖爾·魯賓斯坦的鋼琴美學獨到的特質之一是他能以最優雅的方式,自一種情緒或織法移轉到另一種,而這些在他的錄音詮釋中又最為明顯。事實上,可以說阿圖爾·魯賓斯坦在舒曼的音樂中找到能夠完全發揮他的獨有資產的天地。

就阿圖爾·魯賓斯坦的性情而言,法商茨·舒伯特是一位較有問題的作曲家,舒伯特最後的奏鳴曲收錄在這裡的1828年的降B大調是阿圖爾·魯賓斯坦唯一會公開演奏或錄音的作品。1960年接受美國評論家艾文·科洛丁訪問時,阿圖爾·魯賓斯坦坦言道舒伯特的音樂對他來說是“家常便飯,我總是彈奏他的奏鳴曲給自己,因為它們是如此的富有音樂性和悲憫的感覺。但在演奏廳就沒有這麼好了(太長、太重複),所以比起要求人們以施捨的耐心接受“令人欣喜的,但太長了”我寧願不要公開演奏它們。”

阿圖爾·魯賓斯坦在1963-1964樂季終於改變了他的立場,在一些節目單上加入降B大調奏鳴曲,而且在接下來幾年偶爾也會演奏這首曲子。按著他著手對這曲目四次不同的錄音嘗試,前兩次由於演奏本身就無法令人滿意,馬上被放棄,這裡收錄的1965年版本原本已準備發行,但是阿圖爾·魯賓斯坦最後一刻決定要做另一次嘗試(1965年版在阿圖爾·魯賓斯坦過世后才面世,這要感謝製作人馬克思·威考斯(Max Wilcox)的努力),最後,1969年阿圖爾·魯賓斯坦核准了一份錄音,而且被大眾所認可為標準的。但和1965年版比較起來,這份錄音似乎有著較不一氣呵成的流動,也引起了演奏者到底能多客觀地審視他們自己成果的迷人問題。當然,阿圖爾·魯賓斯坦對這首奏鳴曲的情感投入,在1965年這份演奏中不計其數的細節中一覽無遺。

曾在許多場合受教於阿圖爾·魯賓斯坦的美國鋼琴家安·雪茵(在哈維·薩赫所著阿圖爾·魯賓斯坦自傳中)回想阿圖爾·魯賓斯坦對這首樂曲情感的深刻。雪茵帶著這首奏鳴曲到她的一堂課中,演奏完第二樂章,然後她說:“(阿圖爾·魯賓斯坦)看起來非常莊嚴,對我說‘這個樂章就像死亡,再也沒有比這段音樂更能告訴我們死亡的感覺像什麼的了’。”(舒伯特在完成這首奏鳴曲兩個月後過世)。另外有一次,阿圖爾·魯賓斯坦表示在他人生最後一刻想要聆聽舒伯特C大調弦樂五重奏那莊嚴的慢板樂章的願望——這個樂章和降B大調奏鳴曲的延長的行板有著清楚的情感關聯。

阿圖爾·魯賓斯坦

他的演奏曲目非常廣泛,在演奏風格上,對於古典樂曲傾向華麗而不炫耀,彈奏肖邦作品則充滿詩意和鄉土氣息,是20世紀權威的鋼琴演奏家。晚年寫了一部自傳,共分3卷,分別敘述他的青年、中年和晚年3個時期的演奏生涯。他錄製了很多唱片,尤其是肖邦全部作品的唱片,已成為珍貴的文獻資料;他錄製的L.van貝多芬的5首鋼琴協奏曲,也是一份貴重的遺產。

主要唱片集:

1.肖邦19首夜曲,編號:RCA5613-2-RC(2CD)

2.肖邦51首瑪祖卡(全集),編號:RCA5614-2-RC(2CD)

3.勃拉姆斯第一鋼琴協奏曲(芝加哥交響樂團協奏,賴納指揮)編號:RCA60822-2-RG

阿圖爾·魯賓斯坦幾乎等於用聲音寫下自傳,他的每一個樂句、重音、音符、氣氛都是不疾不徐的清晰明確而且簡潔優美。長期以來,阿圖爾·魯賓斯坦一直是新音樂的擁護者(史特拉汶斯基為他把《彼得羅希卡》改編成散拍節奏的鋼琴曲、法雅為他創作《貝蒂卡幻想曲》),古典樂曲則成為他的戰馬。阿圖爾·魯賓斯坦毫不顯柔弱氣息的肖邦(他昵稱為“我的肖邦”)就如同他演奏的貝多芬、布拉姆斯、舒曼,典雅而且不多愁善感。對於德國曲目來說,這些特點正是最好的詮釋方法。優雅、有自我見解正是阿圖爾·魯賓斯坦詮釋協奏曲的本質,從聖桑熱鬧的G小調第二號鋼琴協奏曲(小時候在柏林演出的拿手曲目之一)到舒曼鋼琴協奏曲裝飾奏與尾聲淘氣的複雜節奏,阿圖爾·魯賓斯坦在克利普斯的幫助下,以全然典雅高尚的風格呈現出來。阿圖爾·魯賓斯坦曾經在童年時期演奏過葛利格鋼琴協奏曲,而他在1942年與奧曼第錄製的第一版葛利格鋼琴協奏曲是當時銷售量最好的唱片一張。至於和華倫斯坦的合作(我還有一張他與朱里尼合作的版本),阿圖爾·魯賓斯坦讓音樂回歸沉靜不矯情的面貌,整個慢板樂章與終樂章F大調的前奏曲都添加了詩意十足的彈性速度,葛利格式的漸慢與休止符不失動力與結構張力(這一點並不容易做到)。如果說阿圖爾·魯賓斯坦重錄柴科夫斯基是為了彌補1932年與巴比羅里合作版本力量上的不足(或許這是來恩斯朵夫最重視的一點),1963年版本的確是更接近阿圖爾·魯賓斯坦的觀點。樂曲的裝飾奏富有沉靜的優雅精緻及現代感,保留了樂曲的優越之處;同樣地,簡樸的小行板也有同樣的效果。詼諧曲樂章的前奏是多麼有活力,阿圖爾·魯賓斯坦很少使用踏板,木管與左手的“撥奏”會讓人產生是大提琴在演奏的錯覺(第四十小節),藝術效果十分超群。

阿圖爾·魯賓斯坦

“徠對藝術而言,完美是不可能出現的,因為完美出現的同時也代表著死亡。在我的觀念里,一場真正好的音樂會(或許我曾經演奏過這樣的音樂會,或許沒有)就像一扇小窗,它希望有更好的東西出現,即真正的快樂。這是我的夢想,我的白日夢,我希望能在音樂會後告訴大家:你們還有耐心聽我再彈一曲嗎?我希望我可以彈得更好,就是現在!”

關於“阿圖爾·魯賓斯坦”對二十世紀鋼琴藝術所做的貢獻,不難做適當的總結:要記住,他活了八十多歲而且一直很活躍——公理公道的講,沒有任何一位鋼琴家比他演奏的時間更長,去過的地方更多;也沒有任何一位鋼琴家舉辦過更多場的音樂會。進一步說,也沒有任何一個鋼琴家受到的敬仰如此長期而穩定。某些演奏家或許在其常備曲目中的一些片段上,有著更權威的演繹,但阿圖爾·魯賓斯坦鋼琴演奏的廣度、栩栩如生的個性表現,以及他能帶來的欣賞滿足感是不容置疑的。很幸運,魯賓斯坦有大批傳世錄音能為後世留下佐證。