山苦菜

山苦菜

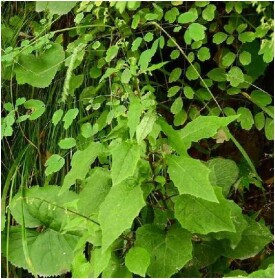

山苦菜,中藥名。為菊科萵苣屬植物毛脈山萵苣Lactuca raddeana Maxim.的全草或根。植物毛脈山萵苣,分佈於我國東北及河北、陝西、甘肅、山東、河南。具有清熱解毒,祛風除濕之功效。主治風濕痹痛,發痧腹痛,瘡瘍癤腫,蛇咬傷。

全草或根。

味苦,性寒。

入肺、脾經。

清熱解毒,祛風除濕。

風濕痹痛,發痧腹痛,瘡瘍癤腫,蛇咬傷。

1、治風濕關節疼痛,野洋煙根1.5-3g,泡酒服。(《貴州草藥》)

2、治膿瘍癤腫,野洋煙嫩葉煮水熬膏,塗患處。(《貴州草藥》)

3、治發痧肚痛,野洋煙花末,每次服1-1.5g。(《貴州草藥》)

4、治蛇咬傷,山苦萊根磨酒外搽,另用本品15-30g煨水服。(《全國中草藥彙編》)

5、治咳嗽,毛脈山萵苣根、款冬花、桔梗各15g,甘草5g。水煎服。(《東北藥用植物》)

內服:煎湯,15-30g;泡酒,1.5-3g。

外用:適量,嫩葉搗膏;或根磨酒搽。

採集加工:夏、秋季採收,洗凈,切段,鮮用或曬乾。

二年生草本,高65-120厘米。全株具乳汁。莖淡紅色,常密被狹膜片狀毛,上部無毛。葉互生;莖下部葉柄長,上部葉柄漸短,有翅;葉片卵形、橢圓形或三角狀長卵形,大頭羽狀全裂或深裂,邊緣有不等大齒缺,下面沿脈有較多的膜片狀毛。頭狀花序圓柱狀,徑約1厘米,有9-10個小花,多個頭狀花序在莖枝頂端排成窄圓錐花序;全為舌狀花,黃色;總苞片3-4層。瘦果倒卵形壓扁,每有5-6條高起的縱肋,有寬邊;果頸喙部極短;冠毛白色,粗糙。花果期8-11月。

生於林下、灌叢及平原草地。

1、《貴州草藥》:“清熱解毒,祛風除濕,鎮痛。”

2、《全國中草藥彙編》:“主治風濕關節痛,瘡瘍腫毒,蛇咬傷。”