共找到4條詞條名為廟前街的結果 展開

- 橘子洲頭

- 位於福建莆田市的古街

- 山西太原迎澤街道

- 廟前街——旅遊商業體驗街區

廟前街

位於福建莆田市的古街

廟前街是福建省莆田市的一條古街。

廟前街

記者昨從莆田規劃部門獲悉,在今後的城市規劃中,廟前街的文化底蘊將繼續沿襲,位於這條街上的明代建築大宗伯第將作為文化展覽用地,這裡或將建成荔城歷史文化博物館,同時適當保留廟前小吃一條街的特色。

街北有座明代城隍廟是莆田保存最完整的廟宇大殿

廟前街

廟前街

廟前街曾有個很雅的名

其實,廟前街還有一個很美麗的名字,在宋朝時它叫作橄欖巷,一如後來這裡沿街民居建築般典雅質樸。繞過梅園路,記者步入廟前南段。

廟前街

在這條街上,有一座從外觀看並不起眼的建築,它就是省級文物保護單位大宗伯第。大宗伯第與城隍廟只有六七十米之遙,佔地約1000平方米。吳天鶴告訴記者,這古宅是明萬曆禮部尚書陳經邦的府宅,故名大宗伯第,按明制一品官府第規格建構,五進一百二十間,抬梁式與穿斗式相結合的木構建築。現尚存完整的裡外大門和前三進大廳,正房及兩旁的廂廳、廂房,是我國現存明代較完整的命官宅第建築典型,也是研究明代品官居宅的實物資料。

廟前街

明代首輔為大宗伯第題過字

大宗伯第的外觀和當地一般民居沒有很大的區別,沒有飛拱畫棟等裝飾門面,其實這是主人講究實際效果。如今還居住在大宗伯第內的陳老伯告訴記者,這座建築重量輕而重心低下穩定,抗震性能佳,經受過1604年的8級地震卻沒有受到大傷害。據祖上傳下來的說法,當年陳經邦返鄉回莆后,留在家中長達30年之久,都沒有回京再任職,因此大宗伯第是由他自己一手督工建起來的,不求華麗,只求平實牢固。

廟前街

雖然沒有刻意的精雕細琢,大宗伯第卻處處體現大氣魄。記者了解到,這座建築大門坦深2.5米、寬4米,大門位於大廳主軸線偏左8米,有何說法無從考究,在門楣上方有一個大匾,上“大宗伯第”書 四個墨書大字,筆力渾厚沉穩,這是明隆慶二年(1568)戊辰科狀元羅萬化所書。進入大門后,沿著三級青石條台階下去,向左拐過儀門進入廡院,便可以看到正堂大門, 5米有多寬。正廳橫匾上“啟沃親臣”四字由明三朝首輔葉向高書寫,昭示著府第主人的赫赫身份。

如今,多數陳氏後人已經搬離大宗伯第,而一些七八十歲的老人家則不願隨子孫去住高樓大廈,選擇留在這裡,守望那曾經的記憶。坐在藤椅上悠閑地吃著點心的一位阿婆告訴記者,在這裡居住冬暖夏涼很舒服,院內雨水和下水道的排水是很通暢的,每個廳無論大小都有天井排泄雨水,以前井底泄水口還會有烏龜出入,很神奇。

大宗伯第西側南側新建築不得超過四層

記者從莆田規劃部門了解到,廟前街的保護規劃正在制定中。

天津大學城市設計研究所制定的保護規劃,建議大宗伯第古建築群西側南側開闢出6米的綠化保護地帶,並在綠帶外辟出6米消防通道,作為永久保護界,建築則控制檐口高度8米以下,坡屋頂仿古樣式。新改建建築嚴格控制建築高度,一層建築檐口高度2.8~3米之間,二層建築檐口高度5.6~6米之間,新改建的建築不得超過4層,所用材料與莆田傳統建築的材料一致,採用紅磚和紅屋瓦,既區別於北方的灰磚灰瓦,又不同於江浙一帶的白牆灰瓦,別具地方特色。

規劃通過後,還將把大宗伯第改為荔城博物館,為展示、收藏、交流和研究當地傳統文化提供場所,在梅園路出入口設置一處旅遊集散廣場,與大宗伯第景點相結合。同時,檢修各處屋脊,照傳統樣式修復損壞屋脊及飛檐,修復正脊上的寶瓶等傳統裝飾物,修復破損檐口等,修繕整治中還將保留天井的作用。

廟前街

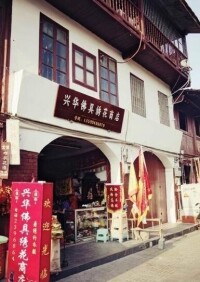

廟前街就是其中一條仍保留明清時期甚至更早時期的風貌的街道。

廟前街之所以叫廟前街是因為它的對面就是城隍廟,城隍廟裡供奉的是南宋的抗元將領陳瓚。因此,在宋朝時,這條街的名字叫橄欖巷。是不是很文藝?

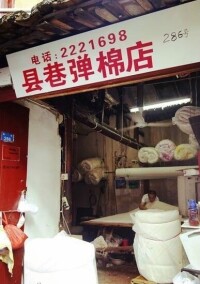

這條街的全長只有六百米左右,但是這條街卻是濃縮的莆田古街景色。無論是古樸的房屋建築,還是兩側店鋪的牌匾幌子,都帶著濃郁的明清時代的味道。

廟前街

在這條街上,隨處可見這種刺繡的店鋪,他們穿針引線,一雙巧手秀出一幅幅精美絕倫的作品。據這個店主介紹,她和丈夫兩人都從事這個行業,這種手藝是代代相傳的,從祖輩到現在已經有一百多年了。

廟前街的大宗伯第應該算作這條街一個地標性的建築。大宗伯第是明朝萬曆年間的尚書陳經邦的故居,大家可以看到這個門楣上面滿滿的都是歲月的痕迹。現在,陳氏的子孫仍然守著這座宅邸。

據陳老伯介紹,這座府邸保留到現在已經有五百多年了,房樑上的雕刻還清晰可見。陳老伯回憶兒時府邸里搭台唱戲的繁華場景,說這個府邸與其他有名的宰相府別無二致,只是可惜沒有完全保留下來。陳氏的二十多戶子孫都在這個院落里共同居住。

廟前街