共找到5條詞條名為卡拉馬佐夫兄弟的結果 展開

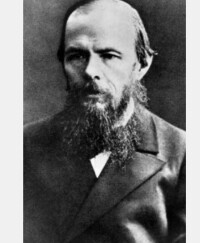

- 俄國作家陀思妥耶夫斯基創作長篇小說

- 前蘇聯1969年基里爾·拉夫羅夫執導電影

- 理查德·布魯克斯執導電影

- 捷克2008年佩特·澤倫卡執導電影

- 日本2013年都築淳一等執導電視劇

卡拉馬佐夫兄弟

俄國作家陀思妥耶夫斯基創作長篇小說

《卡拉馬佐夫兄弟》是俄國作家陀思妥耶夫斯基創作的長篇小說,通常也被認為是作者文學生涯的巔峰之作。《卡拉馬佐夫兄弟》最初在《俄羅斯信使》雜誌上連載了將近兩年(自1879年第1期至1880年第11期),並於1881年出版了第一個單行本。

《卡拉馬佐夫兄弟》通過一樁真實的弒父案,描寫老卡拉馬佐夫同三個兒子即兩代人之間的尖銳衝突。老卡拉馬佐夫貪婪好色,獨佔妻子留給兒子們的遺產,並與長子德米特里為一個風流女子爭風吃醋。一天黑夜,德米特里疑心自己的情人去跟老頭兒幽會,便闖人家園,一怒之下,差點兒把老頭兒砸死。他倉皇逃離后,躲在暗中裝病的老卡拉馬佐夫的私生子斯乜爾加科夫悄然殺死老爺,造成了一樁震驚全俄的撲朔迷離的血案,從而引發了一連串驚心動魄的事件。作品展示了一個錯綜複雜的社會家庭、道德和人性的悲劇。

本書系俄國大作家陀思妥耶夫斯基代表作之一。小說通過一樁真實的弒父案,描寫老卡拉馬佐夫同三個兒子即兩代人之間的尖銳衝突。老卡拉馬佐夫貪婪好色,獨佔妻子留給兒子們的遺產,並與長子德米特里為一個風流女子爭風吃醋。一天黑夜,德米特里疑心自己的情人去跟老頭兒幽會,便闖入家園,一怒之下,差點兒把老頭兒砸死。他倉皇逃離后,躲在暗中裝病的老卡拉馬佐夫的私生子斯乜爾加科夫,悄然殺死老爺,造成了一樁震驚全俄的撲朔迷離的血案,從而引發了一連串驚心動魄的事件。作品展示一個錯綜複雜的社會家庭、道德和人性的悲劇主題,體現了作家一生的最高藝術成就。

第一卷:一戶人家的歷史

該卷大致介紹了卡拉馬佐夫家族的概況以及與小說情節相關的故事,如老卡拉馬佐夫的兩次婚姻及對三個孩子的毫不盡教養之責。另外,卡拉馬佐夫三兄弟的各自性格與他們回到老家的前因後果也予以充分交代。該卷的結尾,佐西馬長老神秘地讓阿遼沙還俗。

第二卷:不該舉行的聚會

該卷故事的開始,卡拉馬佐夫一家聚於小鎮的修道院,佐西馬長老決心做中間人,調解德米特里和老卡拉馬佐夫因為德米特里的財產而發生的糾紛。具有諷刺意味的是,伊萬這個無神論者提議了在這個很神聖的地方當著長老的面談論如此的問題。當然,德米特里還是一如既往地晚來,而後的聚會反而讓父子關係更加惡化了。該卷還有一個細節:佐西馬長老安慰了以為承受著喪子之痛的婦女,這也許是陀思妥耶夫斯基個人感情的滲透。

第三卷:酒色之徒

該卷介紹了更多了德米特里、老卡拉馬佐夫與格露莘卡間三角關係的細節,並在刻畫德米特里躲在老卡拉馬佐夫寓所外等待格露莘卡時偶遇阿遼沙的對話中探討了德米特里的人格特點。就在那天夜裡,德米特里鑽入老卡拉馬佐夫寓所並威脅要在近期殺了他。這一卷還介紹了斯麥爾加科夫的身世,包括他的母親“發臭的Lizaveta”的故事。結尾時,格露莘卡吃醋於卡特琳娜被許配給德米特里時被阿遼沙撞見,這讓這個驕傲的女人大驚失色。

第四卷:咄咄怪事

該卷分出了一個後面會詳述的情節:一日,阿遼沙目睹一群學童打一個病怏怏的名叫伊柳沙的學童並試圖阻止,卻反被伊柳沙咬了一下手指。阿遼沙後來才得知,伊柳沙的父親(原上尉斯涅吉遼夫)受到了德米特里脫出酒吧的侮辱,更目睹了這個家庭的艱難。而斯涅吉遼夫卻必須把僅有的錢當作賠禮送給德米特里,阿遼沙當即提供了幫助。斯涅吉遼夫一開始欣然接受,隨後卻氣憤地把錢扔回阿遼沙,故作驕傲地回到了房間。

第五卷:正與反

該卷被陀思妥耶夫斯基認為是小說的高潮。在與阿遼沙在咖啡館的見面中,伊萬充滿激情地讚美滲透於俄羅斯社會中的理性主義與無政府主義思潮,並為之辯護。在《反叛》一章中,伊萬宣稱他不接受神造的世界,因為那是建立在為無辜的孩子蒙羞的基礎上的。在小說或許最有名的章節《宗教大法官》中,伊萬通過他臆想的詩歌向阿遼沙講述了一個西班牙宗教裁判所中的領袖與他遭遇再次復活的耶穌的故事。在這裡,耶穌被世界的領袖排斥,那個領袖說道:“你為什麼這時來妨礙我們?……我們和他而不是和你一同活著……從他那裡我們得到了你不屑的東西,那是他給你的最後一份禮物,播撒你的光輝於寰宇之間。我們活在羅馬的光環、凱撒的光環中,我們是世界的至尊……我們應當勝利更應成為凱撒,人類也該開始籌備這屬於整個世界的幸福”。

第六卷:俄羅斯修士

該卷介紹了臨終的佐西馬長老的身世。佐西馬長老逝世前講述了自己年輕時的叛逆以及後來在一次打鬥中幡然醒悟,決定篤信基督成為修士的故事。他還宣揚了基督教的思想,認為人必須承認自己是有罪的,並寬恕一切;他還解釋道,沒有罪是孤立存在的,我們都應為他人的罪負責。佐西馬長老的哲學觀點與伊萬挑戰基督教權威的觀點完全對立。

第七卷:阿遼沙

該卷開始佐西馬長老就辭世了。人們都期望他的屍體能和所有神聖的人的屍體一般永不腐爛,但是佐西馬長老的屍體不但腐爛了,並且第一天開始就臭味難聞。這讓一些人對自己對佐西馬長老的崇敬產生了懷疑。阿遼沙也因此感到崩潰,他的教友拉基津利用阿遼沙的脆弱安排了他與格露莘卡的見面。該卷的結尾,阿遼沙還俗了,觸摸到世俗那一刻的痙攣地大叫如同是一次新生。

第八卷:米嘉

該卷主要講了德米特里因為瘋狂拜金而同格露莘卡私奔。此時,德米特里欠了他的未婚妻卡特琳娜的錢,要是在去找格露莘卡前不還的話就會被認為是小偷。於是這筆錢逼得他假裝去臨鎮做生意,卻吃驚地得知格露莘卡 將要嫁給他有錢的父親老卡拉馬佐夫。當他生意失敗后,他陪著格露莘卡去了她的恩人那裡卻發現她金蟬脫殼,早早脫身了。氣憤中,他隻身拿著黃銅製的杵去了老卡拉馬佐夫,從窗口監視他。從口袋中拿出杵后,他一念之差砸向了僕人格里果利的頭。之後的德米特里渾身是血、神經恍惚地站在大街上,手上拿著幾千盧布。不久,他發現格露莘卡被老情人帶著去了一家不遠的旅店。自此,德米特里裝了一整手推車的食物,拂曉時分,當著格露莘卡的面肆意放縱,好像他將自殺一般。那個所謂名正言順的老情人,不過就是一個粗鄙的波蘭人,聚會上也出老千。行跡敗露后,他匆匆溜走,格露莘卡立刻湊上德米特里說她愛他。聚會繼續進行,德米特里與格露莘卡的調情也漸入佳境,就在此時警方突然進入並且以他涉嫌老卡拉馬佐夫的死將他逮捕。

第九卷:預審

該卷介紹了老卡拉馬佐夫被謀殺的細節,並具體描寫了對於德米特里的審訊(雖然他本人堅決否認)。這起血案被認定是謀財害命。而身無分文的德米特里卻在他的父親遇害不久被人在大街上看見在街上拿著3000盧布,與此同時,老卡拉馬佐夫留給格露莘卡的3000盧布也看見了。德米特里解釋說這筆錢是來自於卡特琳娜,讓他交給她的姊妹。他那天晚上用了一半的錢縱酒亂性后,另一半錢則被他裝在布袋子里準備出於尊嚴還給卡特琳娜。這番話沒法讓律師相信,因為所有的證據都對他不利。當時,屋子裡除了他只有斯乜爾加科夫——他前一天剛癲癇發作,不可能殺人。德米特里“理”所應當被控殺害自己的父親,被帶入監獄等待審判。

第十卷:大男孩和小男孩

該卷複述了第四卷中提到的學童和伊柳沙的故事,開端介紹了一個名叫郭立亞·克拉索特金的男孩。郭立亞是一個頗有才氣的男孩子,他宣稱自己“信奉”無神論、社會主義且篤信歐洲的思想。一切似乎都是命中注定,他必須要追隨著伊萬的足跡,然而陀思妥耶夫斯基正是通過他的所作所為,特別是他和阿遼沙的對話,取笑這個本質上不知道自己究竟在說什麼的“歐化分子”。郭立亞對生活和他的母親給他帶來的無窮無盡的痛苦厭煩透頂了。他惡作劇地在火車通過前卧軌卻活了下來,成為了一個奇迹。因此,所有人——特別是伊柳沙——都景仰他。伊柳沙的病情從第四卷之後不斷惡化,已不可能痊癒了,而郭立亞和伊柳沙在“虐狗事件”后鬧翻了,因為伊柳沙在斯乜爾加科夫的強迫下餵給了狗一塊藏有別針的麵包。幸好阿遼沙出面調解,學童們和伊柳沙和解了;而郭立亞不久后也陪伴在伊柳沙的床頭。這也是郭立亞第一次見到了阿遼沙,從此他重新審視了自己的虛無主義信仰。

第十一卷:伊萬

該卷介紹了伊萬對於周圍人的破壞性的影響以及他自己是如何陷入瘋狂的。該卷中伊萬與斯乜爾加科夫見了三次面,而最後一次是這一卷中的高潮。斯乜爾加科夫戲劇性地向伊萬 懺悔,聲稱是他在假裝癲癇,然後殺了老卡拉馬佐夫並偷了他的錢。斯乜爾加科夫對伊萬對此表示驚異與無視感到不相信,他聲稱伊萬是他的幫凶:是他告訴自己什麼離開,更重要的是他灌輸給了他世界並非神造、“什麼事都是被允許的”的思想。該卷結束於伊萬關於魔鬼的幻覺,那個魔鬼拜訪了他並嘲笑他的信仰。而阿遼沙發現伊萬咆哮時就告訴他斯乜爾加科夫已經在他們最後一次見面后自殺了。

第十二卷:錯案

該卷詳細描述了對於德米特里的審判。法庭被陀思妥耶夫斯基進行了諷刺性地描寫,所有人被塑造得躁動而不懷好意,女性則毫無理性可言地被德米特里的三角戀所吸引。伊萬的瘋狂讓法庭以威脅秩序為由拖了出去,此前他還是將他和斯乜爾加科夫的最後一次見面和斯乜爾加科夫的懺悔向法庭做了陳述。審判的轉折點出現於卡特琳娜詛咒意味的證詞上。她激動於伊萬的瘋狂,認為這是由於她假裝出的對德米特里的愛,還向法庭展示了一封德米特里醉酒時寫的信,德米特里在裡面聲稱他要殺了老卡拉馬佐夫。該卷結束於檢方與被告律師在如火如荼的秘密辯論決定德米特里有罪。

尾聲

故事開始於德米特里含糊不清的逃跑計劃,因為要是不逃他將忍受20年的西伯利亞苦難勞工生涯。卡特琳娜到醫院與德米特里相見,德米特里本該被帶走卻生了場病,如今大病初癒。他們承諾相愛一生,但其實各自都心有所屬了。小說在伊柳沙的葬禮中結束。伊柳沙的學童朋友聽了阿遼沙的“石邊演講”,他保證會永遠記著郭立亞、伊柳沙和所有的學童,即使他們可能會分開永不得相見。阿遼沙懇求孩子們互相敬愛,要將伊柳沙的記憶永遠銘記,更要記得他們此刻石邊的相聚與相敬相愛。學童們在淚水中向阿遼沙保證他們會永遠記著這裡的每個人,拉著手回到斯涅吉遼夫的家中赴宴,高呼道”卡拉馬佐夫萬歲!”

續作

其實現存的《卡拉馬佐夫兄弟》是部未完成的作品,但在1881年2月9日 陀思妥耶夫斯基準備寫作《卡拉馬佐夫兄弟》第二部時,他的筆筒掉到地上,滾到柜子底下,他在搬柜子過程中用力過大,結果導致血管破裂,當天去世。根據陀思妥耶夫斯基留下的筆記,第二部的內容大要是:阿萊沙在與麗莎婚後,又受到其他女人的引誘,丟下了麗莎,過著荒淫的生活。之後又逃到修道院,在寂寞中度過一生。

| 第一卷一戶人家的歷史 | 第二卷不該舉行的聚會 | 第三卷灑色之徒 |

|---|---|---|

| 一費堯多爾·巴甫洛維奇·卡拉馬佐夫 | 一到達修道院 | 一下房 |

| 二甩掉第一個兒子 | 二老小丑 | 二黎薩維塔·斯乜爾加夏婭 |

| 三續弦與續弦所出 | 三信女 | 三一顆熾熱的心的自白(詩體) |

| 四老三阿遼沙 | 四一位信仰不堅定的女士 | 四一顆熾熱的心的自白(故事體) |

| 五長老 | 五定當如此,定當如此! | 五一顆熾熱的心的自白(局面倒了個過兒) |

| 六幹嗎讓這號人活在世上?! | 六斯乜爾加科夫 | |

| 七野心勃勃的宗教學校畢業生 | 七爭論 | |

| 八醜劇 | 八微醺之餘 | |

| 九色情狂 | ||

| 十她倆都在那兒 | ||

| 十一又一個人的名譽掃地 |

| 第四卷咄咄怪事 | 第五卷正與反 | 第六卷俄羅斯修士 |

|---|---|---|

| 一菲拉邦特神父 | 一相約 | 一佐西馬長老和他的客人們 |

| 二在父親那兒 | 二懷抱吉他的斯乜爾加科夫 | 二已故司祭苦修僧佐西馬長老牛平,由阿列克塞·費堯多羅維奇·卡拉馬佐夫據長老自述整理 |

| 三遇上了一群學童 | 三兄弟間相互了解 | |

| 四在霍赫拉科娃家 | 四反叛 | |

| 五客廳里的怪事 | 五宗教大法官 | 三佐西馬長老的談話及訓示摘要 |

| 六陋居里的怪事 | 六這一章的關鍵作用暫時還很模糊 | |

| 七清爽空氣中也有怪事 | 七“跟聰明人談話就是有意思” |

| 第七卷阿遼沙 | 第八卷米嘉 | 第九卷預審 | 第十卷大男孩和小男孩 |

|---|---|---|---|

| 一腐臭 | 一庫茲馬·薩姆索諾夫 | 一別爾霍津騰達之始 | 一郭立亞·克拉索特金 |

| 二節骨眼 | 二里亞加維 | 二案發 | 二小傢伙 |

| 三一個蔥頭 | 三金礦 | 三靈魂的磨難歷程。磨難之一 | 三預備生 |

| 四加利利的迦拿 | 四黑暗中 | 四磨難之二 | 四茹企卡 |

| 五突然的決定 | 五磨難之三 | 五在伊柳沙的病榻旁 | |

| 六我來了! | 六檢察官把米嘉逼到了死角 | 六早熟 | |

| 七擁有當然權利的舊情人 | 七米嘉的大秘密。遭噓 | 七伊柳沙 | |

| 八撒囈掙 | 八證人之言。娃子 | ||

| 九米嘉被押走了 |

| 第十一卷伊萬 | 第十二卷錯案 | 尾聲 |

|---|---|---|

| 一在格露莘卡家裡 | 一生死攸關的一天 | 一營救米嘉的計劃 |

| 二纖足有恙 | 二危險的證人 | 二謊言一時間成了真話 |

| 三魔崽 | 三醫學鑒定和一斤榛子 | 三伊柳沙的葬禮。巨石旁的演說 |

| 四一首頌詩和一個秘密 | 四幸運向米嘉微笑 | |

| 五不是你,不是你! | 五突然降臨的災禍 | |

| 六第一次走訪斯乜爾加科夫 | 六公訴人的演說。性格概述 | |

| 七第二次走訪斯乜爾加科夫 | 七歷史的回顧 | |

| 八第三次、也是最後一次走訪斯乜爾加科夫 | 八斯乜爾加科夫論 | |

| 九魔鬼。伊萬·費堯多羅維奇的夢魘 | 九洋洋洒洒的心理學高論。飛馳的三駕馬車。公訴人演說的結尾 | |

| 十“這是他說的” | 十辯護人的演說。一把雙刃刀 | |

| 十一錢本來就沒有。盜案也沒有發生 | ||

| 十二謀殺也是沒有的事 | ||

| 十三蠱惑者 | ||

| 十四鄉下人不買賬 |

俄羅斯是個信仰東正教的國家。自從公元10世紀末俄羅斯公國皈依基督教以來,俄羅斯民族的精神面貌發生了徹底的改變,東正教“成了俄羅斯人精神的基礎”,東羅馬帝國滅亡以後,俄羅斯人把莫斯科稱為第三羅馬,認為世界精神生活的中心已經轉移到了俄國,巨大的使命感和神聖感使信仰與道德在俄羅斯人民的心目中既有終極意義也具有實踐價值。對俄羅斯人來說,基督教信仰不僅僅是一個宗教問題,而是承裁了社會、道德、人性等多層面的複雜內涵。但是,19世紀農奴制改革以後,俄國資本主義經濟迅猛發展引發的物慾橫流、道德淪喪,使整個俄羅斯社會四分五裂,危機四伏。正如陀思妥耶夫斯基所說;“我們這裡開始了一個普遍‘隔絕’的時代。大家隔絕、孤立,任何人都企圖創造出自己的、新的、前所未聞的東西。任何人都捨棄了原先思想和感情中共同的東西,並從自己的思想和感情開始。任何人都想從頭開始。他們毫不惋惜地割斷了原有的關係,每個人都自由行動並僅僅以此感到欣慰,……同時,無論在什麼問題上幾乎不存在道義上的一致;一切都四分五裂,而且甚至不是四分五裂成小團體,而是成了個體了。”“我們的社會沒有基礎,沒有形成行為難則,因為根本不存在生活。巨大的震蕩,一切都停頓了,一切都在衰敗,似乎一切都被否定和不存在。而且不像西方只限於表面,而是在內部,在道德上。”在這種情形下,反對沙皇專制制度的民主革命運動日漸高漲,知識界關於社會主義、革命民主主義、無政府主義、西歐主義、斯拉夫主義等各種理論學說的論爭也紛紛揚揚。

各種社會思潮尤其是無神論的強烈衝擊,使俄羅斯傳統的價值體系陷入困境,上帝存在的自明性受到懷疑,從而使“上帝是否存在”的話題成為當時的時代難題。

陀思妥耶夫斯基於1878年開始寫作《卡拉馬佐夫兄弟》。小說的發端就能發現陀思妥耶夫斯基早年深受的幾處影響的痕迹。例如他此時深受俄國哲學家和思想家Nikolai Fyodorovich Fyodorov的影響。Fyodorov推崇基督教中“凡人通過向耶穌對先輩的過錯進行彌補達到救贖與重生,從而達到天下大同”的理念。陀思妥耶夫斯基辛辣地將這場弒父案表現為未被這種意識形態所必然遭致的結果。故事中的兄弟不但不為舉止荒唐的父親贖罪以求得重生,反而串通一氣對父親的死推波助瀾,陀思妥耶夫斯基認為這正是人類不統一的體現。宗教與哲學雖深刻影響著陀思妥耶夫斯基自己以及他筆下人物的命運,然而一個更大的悲劇卻徹底改變了小說的命運。1878年5月,陀思妥耶夫斯基年僅3歲的兒子阿遼沙離開了人世,這也打斷了小說的進度。陀斯妥思耶夫斯基遭受了空前巨大的打擊,因為他兒子正是死於是家族遺傳的癲癇病。他將對於兒子離世的悲傷寫在小說中,將阿遼沙這個與兒子同名的人物設置為貫穿始末的英雄並賦予它所有為自己敬仰與尋求的美德。這份心痛也被揉和進了小說中退伍上尉斯涅吉遼夫與他的兒子伊柳沙的故事中。

一段個人經歷也影響了陀思妥耶夫斯基,讓他選擇以一場弒父案作為小說的主要情節。19世紀50年代,陀思妥耶夫斯基因為傳播反政府言論而被放逐至西伯利亞,成為強制勞工。那段時期,他遇到了一個名叫Ilyinsky的年輕人,他被指控謀財弒父而被放逐至此。大約十年之後,陀思妥耶夫斯基才得知Ilyinsky乃是被誤判的,且在真正的殺人犯伏法之後才得以無罪釋放。這個事件對於陀思妥耶夫斯基的影響直接體現在了這部小說中,更成為了推動情節發展的決定力量。不僅如此,老卡拉馬佐夫的大兒子德米特里的許多體貌特徵和性格特點也都與Ilyinsky很相似。

情者米嘉

米嘉是一個典型的情感泛濫者,是慾望的化身。在書中,他對情慾的渴求十分強烈,為了爭奪女人與父親撕破臉皮,大打出手;他對於玩樂享受也非常痴迷,可以在一夜之間揮霍掉一千五百盧布;此外,他脾氣暴躁,行事衝動,一言不合就對人拳腳相加,曾當著一個孩子的面侮辱其父,給那個孩子留下了終生難以抹去的傷害。在被警察逮捕之前,米嘉總是屈從於本能,崇尚快樂原則,而從不在意外界的行為規範和社會道德。弗洛伊德的人格結構理論中,儲存本能、代表原始的自己是“本我”。本我含有生存所需要的基本慾望、衝動和生命力,不具有任何有關價值、道德和倫理的因素,也不會受到理智和邏輯法則的約束。本我的惟一機能就是直接消除由外部或內部刺激引起的機體的興奮狀態,它所履行生命原則就是避苦趨樂。由此看來,沉湎於本能慾望的米嘉人格正對應著“本我”這一環節。但作為一個社會人,米嘉必然不可能只是一個被本能奴役的動物,他仍然受著良心和尊嚴的約束,有屬於自己的一道底線。為了挑釁驕傲的卡捷琳娜,米嘉趁其家遇變故時向她伸出了邪惡之手。可她遠在鬚眉之上的勇氣和自尊深深震撼了米嘉,他最終沒有玷污她;父親耍花招吞了本屬於他的財產,使得米嘉怒火中燒,但即使再恨父親,他也從未想過殺人滅口,這都是米嘉人格中的“自我”在起作用。而在“自我”之上,是“超我”的監督和控制。阿遼沙把米嘉描述為這樣一個人:“他也許是狂暴的,剋制不住慾望的衝動,但他也是珍惜名譽、有自尊心和慷慨大度的,甚至願意做出犧牲,如果要求他這樣做的話。”米嘉一直圍繞著父親、圍繞著卡捷琳娜和她的三千盧布、圍繞著格露莘卡、圍繞著縱慾揮霍進行著劇烈的心靈鬥爭,放縱、懺悔、又放縱、又懺悔。

理者伊萬

伊萬的人格特徵是理性和分裂。他在很小的時候就懂得寄人籬下的屈辱,並顯露出不同凡響的學習才能。大學期間他通過做家教、為報社寫文章解決自己的生活費,而不是向那個令他丟臉的父親開口要錢。他愛上了大哥的未婚妻卡捷琳娜,但道德、理性和尊嚴阻礙著感情的進一步發展。伊萬在處理本能要求與現實社會要求之間的矛盾衝突時,非常理智冷靜,他的人格類型其實是“自我”的象徵。然而,他的精神是分裂的。伊凡愛上帝,“我不僅樂於接受上帝,而且還接受上帝的智慧和目的——那是我們一無所知的;我信仰秩序,信仰生活的意義”,讓上帝所代表的“不可動搖的、天然的、永恆的真理”去代替地上的暴力,“以拯救人,讓人重新獲得復活、再生”。然而他又熱烈地詛咒上帝的世界,懷疑上帝的“愛鄰人”“寬恕”教誨。他向阿遼沙列舉了大量噬啃著他心靈的觸目驚心的事實,毫不留情地揭露了羅馬教會那種傳統的“宗教道德”的不道德,指斥了天主教會的全部虛偽和殘暴的實質。“這種和諧的價值還抵不上一個受苦的孩子的眼淚”,他認為人沒有權利寬恕罪惡,人渴望著報復。伊凡的分裂使他永遠也找不到真正的立足之點,他的“自我”沒有起到抑制本我的作用:當“弒父”的苗頭在家中顯現時,他只是像個冷漠的旁觀者一樣說“一條爬蟲吃掉另一條爬蟲”,並在關鍵時刻離家,給兇手創造了機會,縱容了弒父行為;卻以冷酷的懷疑主義解構了超我:著名的《宗教大法官》表現了“超我”的阿遼沙在“自我”伊萬的解構面前的軟弱;又在解構之後陷入了茫然和虛無:當得知是自己的言論促成了弒父案時,伊萬精神崩潰,患上了神經熱。

撫慰者阿遼沙

阿遼沙的形象是三兄弟里最扁平的。作者在故事的開頭就把他的性格特徵表現得很圓滿了,直到全書完結,他的人格也沒有太多的發展。依據陀氏生前的說法,這本書他本想寫兩部,阿遼沙在第二部會發生轉變。但事實上陀氏在寫作時健康已每況愈下,完成此書不久便與世長辭了,這也能解釋為何小說的結尾寫得有些潦草。根據現有的文本來看,阿遼沙像是上帝派來人間的使者,給被情慾折磨的人、被思想困擾的人、被侮辱與被損害的人帶來撫慰。他出場時是個見習修士,才19歲,“目光清澈”,“本性誠實,渴望真理”,帶著全心全意獻身於信仰的信念“撞到修道院的路上來”,並在那裡遇到了對他產生重大影響的佐西馬長老,從此與宗教緊密連在一起。阿遼沙與旁人的不同之處在於“人人都喜歡他”,不論是無惡不作的費奧多爾、暴躁粗俗的米嘉還是驕傲精明的伊萬都願意親近阿遼沙,向他懺悔,給予他尊敬與信任。而且在阿遼沙身上幾乎找不到尋常人的缺點和陋習,他真摯、善良、靦腆、溫和、虔誠,無私地把愛播撒給每一個人。顯然作者是把阿遼沙當作“上帝”來塑造了,他的形象至善至美,幾乎超現實。在書中阿遼沙就代表著道德律令和宗教信仰,與弗洛伊德人格結構中的“超我”層面完美呼應。他比米嘉和伊萬更具有神性,但從未經歷過真正磨難的阿遼沙,脆弱和幼稚是他的阿喀琉斯之踵:面對孩子們遭受的無妄之災,阿遼沙不願“寬恕”;在《宗教大法官》面前,他又無法駁斥教會的虛偽骯髒。阿遼沙的信仰與現實發生矛盾,他開始明白上帝是苦難的人們杜撰出來的寄託,於是他毅然走出修道院,還俗到世間。

癲癇者斯乜爾加科夫

斯乜爾加科夫是費奧多爾強姦白痴流浪女留下的私生子,他的出生就是骯髒醜陋的。他是個陰險卑鄙、歹毒狠心、虛榮自負的人,由於特殊的家庭地位,他把這一切深深隱藏在忠誠和謙卑的表象之下,在暗中窺測著家裡的每一個人。斯乜爾加科夫被伊萬叫做“發臭味的奴才和下流胚”,他既具卑鄙小市民的瘋狂情慾又工於計謀,他佯裝癲癇發作,偽造犯罪現場,把殺害費奧多爾的罪名推到米嘉身上,使對方蒙冤入獄。而後他竟然用伊萬曾說過的“一切都可以允許去做”“您事先知道會發生謀殺,是您指使我去殺了人”來為自己辯白,把罪惡的根源轉嫁給伊萬,讓伊萬的靈魂飽受折磨,可謂殺人誅心兩不誤。費奧多爾被殺和陀氏父親被殺,以及斯乜爾加科夫和陀氏都有癲癇症,說明這兩者之間有著千絲萬縷的關係。弗洛伊德在《陀思妥耶夫斯基與弒父者》一文中寫到過:“我們對癲癇症的發作與陀思妥耶夫斯基的生活經歷之間的關係還缺乏了解,現有的這些殘缺的了解常常又是互相矛盾的。最有可能的假設是:發作應追溯到他的童年,起初表現為溫和的癥狀,直到他18歲那年經歷了一個駭人的事件——父親的被殺”。“如果父親是生硬、暴烈和殘酷的,超我就從他那裡接過這些屬性。而且在它與自我的關係中,本該受壓抑的被動狀態重新活躍起來。超我變成了施虐狂,自我變成了受虐狂,也就是說,自我最終是以女性的方式被動地實現的。對懲罰的巨大需要在自我中萌生起來,在某種程度上,自我甘願充當命運的犧牲品。在某種程度上,自我又從受超我的虐待中(就是說在罪疚感中)尋求滿足。”這解釋了弒父情結:兒子的超我從父親那裡繼承了暴虐殘酷,兒子的自我就需要受虐,自虐的方式是扮演殺死父親的兇手,通過罪疚感獲得一種隱秘的快感。父親被殺加劇了陀氏的癲癇,而作者在小說中讓斯乜爾加科夫利用癲癇症殺死費奧多爾,並對嫌犯米嘉流露出無限同情的行為,讓弗洛伊德推出陀思妥耶夫斯基具有“弒父情結”的結論。在他看來,第一次癲癇的發作,其實是陀氏的“弒父”的幻想變為現實后,促使所有防禦機制加強的表現。“陀思妥耶夫斯基癲癇發作的前兆,極其可能是聽到他父親死亡的消息時,感到的勝利和解脫的喜悅。而癲癇發作經歷了一陣極度的狂喜后,緊跟著的內心更加殘酷的懲罰,則成了陀思妥耶夫斯基弒父意圖罪過所應受懲罰的代替。

神學思考

陀思妥耶夫斯基對上帝存在的思考是在人類的苦難之上展開的。人既然帶著原罪降臨人間,惡的存在就不可避免。苦難是人生的原生態,是人的宿命。人可以逃避環境,但無法逃避自我。從某種意義上來說,犯罪、苦難具有人的生存意義上的普遍性,原因就在於惡植根於人的本性;任何社會制度都會有惡,有犯罪。陀思妥耶夫斯基在《卡拉馬佐夫兄弟》中寫出了人的生存狀態與無可逃避的悲劇困境。也就是說,世界的苦難是永恆的。因此,上帝在給人選擇自由的同時,也同時賦予了人向善的能力與願望,人生就是一個善與惡搏鬥的過程。在苦難的世界中,人只能信靠上帝,否則便會陷入沉淪。

小說中的人,無論是無神論者伊凡、弒父的斯美爾佳科夫,還是私慾熏心的德米特里,不管他們犯了什麼罪過,都對上帝存在的問題作出了回應。有回應說明人內心存在著向善的可能,伊凡發瘋了,斯美爾佳科夫自殺了,德米特里懺悔了,都是這種可能性的有力證明,而這正是人的希望之所在。正因為如此,陀思妥耶夫斯基在對這些人的行為與思想進行否定的同時,也寄予他們悲憫與同情。他悲憫那些惡人陷入慾望的泥淖不能自拔,他同情那些思想者因迷失正途而遭受痛苦;他以阿遼沙背負十字架勇敢前行的行為彰顯上帝的偉大,為世人樹立榜樣,期望人們通過道德實踐獲得拯救,從而改良社會。但是,陀思妥耶夫斯基明白,在人類的歷史進程中,有人選擇善,也有人會選擇惡,這是人性使然,歷史必然。但是,只要我們與上帝同行,人類就有希望。

在陀氏看來,在復活的過程中,在死與生的往複循環中,生命被無限地延續下去,死亡不能終止生命,而是生命進程中的一個環節。在復活的進程中,死亡被改變並轉向生命。“一粒麥子”是周而復始、無休無止的生命的象徵,它證明著生命的永恆。陀氏相信,人在肉體生命結束之後還有精神的生命,人的靈魂是不死的。“靈魂不死”指的是人不可混滅的神性,是永恆的善,是道德力量的勝利,是超越個另一個肉體生命的人類道德理想的世代延續。

在小說的尾聲中,阿遼沙站在夭折的小學生伊留莎的墓前,面對一群孩子進行演說,鼓勵他們友愛、善良、誠實,在別人的心中播下善和愛的種子,而自己的精神也將在身後的世世代代中綿延不絕,得以重生和再現。“我們一定會復活的,我們會決樂地相見,互相歡歡喜喜地訴說過去的一切。”小說的尾聲和題詞交相呼應,再一次暗示了兩個關鍵字眼——復活和不朽。

在《卡拉馬佐夫兄弟》中,我們看到,卡拉馬佐夫兄弟們,時而是天使,時而是野獸。他們同時體味著兩個深淵、“一個在我們頭頂上,是高尚的理想的深淵,一個在我們腳底下,是極為卑鄙醜惡的墮落的深淵”。但他們的目光,卻始終落枉自已身上的那個人上。陀氏將人類的希望寄託於“人性超越”之中,他所理解的“人性超越”是建立在神性關照基礎上的人性的完滿,而神性關照的前提是人性在創造性的發展中涅磐。

理性主義

在《卡拉馬佐夫兄弟》中,作家思考並闡釋了理性主義與價值信仰之間的衝突,並通過代表理性的伊凡·卡拉馬佐夫和代表基督信仰的阿遼沙之間的矛盾以及阿遼沙內心世界的變化來表現這種衝突,表現主人公追求愛的信仰的艱難曲折的心路歷程。佐西馬神父與伊凡的對話非常清楚地說明了伊凡的心理;他既不相信自己的靈魂會不朽,也不相信教堂。伊凡紅著臉承認了。神父又說,“這個思想在你的心裡還沒有解決,並且在不斷地折磨你……你心裡這個問題沒解決,這就是你最大的痛苦,因為它非常迫切地要求解決”。神父最後讓伊凡去冥思苦想,探索崇高的東西。事實上,我們可以發現即使伊凡這樣一個絕對理性的人,也在現實中發現了苦惱,所以他也在尋求,佐西馬長老的死徹底動搖了他的信仰。在精神困惑的時候,他同樣跟隨著拉基金又一次敲響了格魯申卡家的門,這是伊凡向情慾誘惑的一次屈從。在現實面前,阿遼沙也做了很多的掙扎,他不能不偶爾走出他那永遠是安詳寧靜的心態。當伊凡向阿遼沙講述那個小男孩被群狗撕咬,問他該對那個將軍怎麼辦時,他脫口而出“槍斃”。他此刻做了別人的審判官,也沒有說出“寬恕”二字。我相信阿遼沙的內心此時一定是痛苦的,因為一個絕對信仰上帝的修道士絕對不會有暴力傾向,這說明他的信仰在現實面前動搖了。然而陀斯妥耶夫斯基並沒有讓他們繼續痛苦下去,他在《罪與罰》中就曾表明捨棄絕對的神性的價值本源,理性根本就不可能成為人性的根基。神性也就為人性提供了背景。人在神性面前才感到自身本性的卑微和渺小。一旦失去了神性的背景,人的罪性就會惡性膨脹。沒有了上帝,不僅殺人是合理的,而且連自殺都是合理的。其實,很容易理解伊凡與阿遼沙的掙扎,在這種掙扎中其實就是在受難,一旦人與上帝交換了位置,把上帝的存在判為虛妄,這樣做的結果是被迫接受自然殘酷和荒誕的法則。阿遼沙按照陀氏的精神從理性主義重又回到神本主義精神,也許這更肯定了基督信仰確信上帝的求贖之愛、對世間萬物的博愛,並把它看作絕對可靠的價值法則。這不僅是阿遼沙和佐西馬長老的最終價值觀念和信仰,也是陀斯妥耶夫斯基的價值觀念和信仰。

自由罪惡

《卡拉馬佐夫兄弟》對於“罪惡”這一主題的把握,隱藏在人物性格的潛性“罪惡”之中。從顯性層面來看,可以知道費多爾的累累罪行,能了解德米特里的邪惡個性,能看到斯麥爾佳科夫的罪惡本質。但事實上,其他人物性格中也存在潛在的“罪惡”。被大家視為“翩翩公子”的伊萬,憎恨吝嗇好色的父親,也厭惡流氓霸道的兄長,常常“盼望一個混蛋把另一個惡棍吃掉”。小說中作者極力維護與打造的“天使”阿廖沙,雖然自小到大都很善良,但不可避免地在內心深處也有“罪惡”的因子。例如雖然他將弒父慾望壓抑和轉化成了對上帝的信仰,但也在伊萬的影響下發生過短暫的動搖,甚至最後驅使他放棄了阻止兄長以父的念頭,從而導致了家庭悲劇的發生。

在陀思托耶夫斯基的世界里,自由主題與罪惡主題聯繫緊密。在他看來,“沒有自由,惡就是無法解釋的;惡出現在自由的道路上,沒有與自由的這一聯繫,就不存在對惡負責的問題,惡是自由的孩子”。因此,在小說中,這兩大主題雖各有自己獨立的體現,但在表面文字的暗流下,二者是彼此聯繫,相互依存的。

首先,由於自由意味著善惡間的選擇,因此自由之路往往引導人走向惡之路,而惡之路又使人分裂。小說中伊萬性格最複雜、思想最矛盾。在父親死後,並不是兇手的他因為這罪行內心煎熬,出現了精神分裂的現象。在盔夢中,他內在的惡化為魔鬼展示在他面前。伊萬的內心就在這種善惡的自由中掙扎。他對魔鬼說:“你是我的化身,不過,只是我的一面……我的思想,我的情感的一面,而且是最暴露的一面。”這個魔鬼作為伊萬內在的惡人格化出來的另一個“我”,體現了自由與惡在選擇衝突時所產生的對人內心的衝擊與個性的分裂。由自由產生的惡戰勝了自由本身,成為了人格的反面。

其次,贖罪可以重返自由。自由產生惡,而惡又產生罪。在罪惡當中,人往往是不自由的,從身體的束縛到精神的不安,人往往因惡而遠離了自由,贖罪則能重返自由。當德米特里誤以為打死了照顧自己多年的老管家格里戈里時,他陷入了侮恨的深淵,痛苦得甚至想要通過自殺來解除罪惡,重獲心靈的自由。而當德米特里在面對即將犯下的弒父罪惡時,他心中的爭鬥十分激烈,如烈火炙烤,無比煎熬:是任由惡戰勝自由從此永不自由,還是戰勝惡以此來重獲自由?最終,他的靈魂從地獄中得以解放,他以罪惡的解除重獲了心靈的自由,開始了自己新的人生。

誕生於19世紀的《卡拉馬佐夫兄弟》中卻充斥著現代元素。陀思妥耶夫斯基在這部小說中運用了各色寫作技巧,很多文學評論家也因此稱這部小說在結構上有些散亂。那個全知全覺的講述者便充分印證了這一點。雖然小說中的思想與感受大多與作者有利害關係,但陀思妥耶夫斯基小說中無所不用其極的這種寫作怪癖卻讓他自己也彷彿變成了小說中的人物。在陀氏的文本中,講述者與小說人物的語言嚴絲合縫,因此小說中也自然不存在話語的權威。這種寫作技巧提升了“真理”的主題,也讓敘述變得更加主觀。

語言風格也是陀氏這部小說中的一大特色。每個人都德行一致,有著自己的語言風格。例如律師菲久科維奇習慣將“偷”說成“搶”,更有一次斷言老卡拉馬佐夫被謀殺案中的五個嫌疑人是“完全不負責任的人”,讀者因此便可感覺到這個律師總是想顯得自己很有學問卻反而總是措辭不當。文中還有幾處脫離故事情節之處,都是為了讓讀者注意並了解那些在故事一開始並不那麼重要的人。例如第六卷《俄羅斯修士》中,全篇幾乎都被用來介紹佐西馬神父,其中還包含了一段佐西馬神父的自白,而這個多年前遇到的人物似乎並沒有主線的故事中起到什麼作用。

陀思妥耶夫斯基在刻畫人物心理方面的卓越成就,走在後來得到專業心理學家們確認的許多原理前頭。比弗洛伊德早生三十五年的陀氏,在小說中記錄了他觀察人類感隋活動的驚人發現。他曾詳細地寫到過人的表現狂、俄狄浦斯情結和青春期變態心理,他認為夢是由潛意識心理活動引起的,並非源於理智,而是發自慾望。陀氏指出,笑可以顯示一個人個性中隱秘的一面,笑的時候往往不自覺地把面具卸了下來。在他所描寫的“偶合家庭”中,每一個成員都過著獨立、封閉的生活,與其他成員處於隔離狀態。《卡拉馬佐夫兄弟》呈現在我們面前的便是這樣一戶人家。陀氏觀察到人身上有專橫跋扈的傾向,一種與生俱來的權力欲。他發現愛的因素中包含著對所愛者行使權力的慾望。如果這種慾望得不到滿足,所愛者就可能同時被既愛又恨。這一原理在《卡拉馬佐夫兄弟》中得到了精妙入微的演繹。陀思妥耶夫斯基刻畫自虐癖好以及把懲罰作為擺脫負罪感的手段,比現代的“死亡本能”理論和弗洛伊德的“超越快樂”準則都早得多。陀氏甚至作過“分裂人格”心態細節的記錄。在他的作品中,簡直很難說哪一個比較重要的人物不屬於分裂人格。《卡拉馬佐夫兄弟》中的德米特里也罷,愛與恨同樣火辣辣的卡捷琳娜也罷,“魔鬼”Lise也罷,尤其是在與魔鬼對話一章里兩個自我猛烈碰撞的伊萬……人格分裂的例子簡直不勝枚舉。

自從出版以來,這部作品曾被西格蒙德·弗洛伊德、阿爾伯特·愛因斯坦、教宗本篤十六世以及Andrew R. MacAndrew[8]、Konstantin Mochulsky等各色在不同領域的大家都評價其在文學史上有極高的成就。

《卡拉馬佐夫兄弟》對後世的部分文學與哲學巨匠有著深刻的影響。西格蒙德·弗洛伊德稱其為“史上最偉大的小說”,喜歡她的理由是其中的俄狄浦斯情結。

1928年,弗洛伊德發表了一篇名為《 陀思妥耶夫斯基和弒父》的論文並在其中探討了陀思妥耶夫斯基自身的精神及其對於這部小說的作用。在論文中他稱陀思妥耶夫斯基的癲癇病並非自然發生,而是對於父親死亡含有愧疚的生理表現。在他看來,陀思妥耶夫斯基(包括他小說中的那些兒子)由於潛在的佔有母親的慾望而期盼父親的死亡。值得關注的是陀思妥耶夫斯基的癲癇病也正是在他的父親死去那一年(他18歲時)首次發作,弗洛伊德再理論中引此為證。《卡拉馬佐夫兄弟》中弒父與罪的主題,特別是伊萬闡釋的道德負罪,可以被認為是對於弗洛伊德理論的有利作證。

弗蘭茲·卡夫卡是另一個自認為其作品深受陀思妥耶夫斯基和《卡拉馬佐夫兄弟》影響的作家。卡夫卡自稱與陀思妥耶夫斯基有“血緣關係”,這或許是因為陀思妥耶夫斯基的存在主義的主題,也有可能是因為《卡拉馬佐夫兄弟》中父子間緊張的關係。

前蘇聯文藝理論家格羅斯:“如果站在藝術家本人立場上,按照他自己制定的結構去評價《卡拉馬佐夫兄弟》,那麼展現在人們面前的最後一部作品,乃是對他藝術道路的真正總結,對他的藝術創作經驗的完整概括,是把長篇敘事小說擴展為長篇史詩的嘗試。陀氏在垂暮之年,以其旺盛的精力和意志創作了一部類似悲劇大合唱的紀念碑式的小說,這部小說成了他整個朝氣蓬勃的創作活動集大成的多聲部的尾聲。”

| 作者 | 陀思妥耶夫斯基 (Ф.М.Достоевский) |

| 出版社 | 上海譯文出版社 |

| 原作名 | БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ |

| 譯者 | 榮如德 |

| 頁數 | 985 |

| 出版年 | 2015-2-1 |

| 定價 | CNY 78.00 |

| 裝幀 | 平裝 |

| 叢書 | 陀思妥耶夫斯基文集 |

| ISBN | 9787532763696 |

| 中文譯本 |

|---|

| 1947年,《卡拉馬佐夫兄弟》,耿濟之譯,上海晨光出版社、人民文學出版社(1981) |

| 1953年,《卡拉馬佐夫兄弟》,韋叢蕪譯,文光書店出版社 |

| 1996年,《卡拉馬佐夫兄弟》,徐振亞、馮增義譯,浙江文藝出版社 |

| 1998年,《卡拉馬佐夫兄弟》,榮如德譯,上海譯文出版社 |

| 1999年,《卡拉馬佐夫兄弟》,臧仲倫譯,譯林出版社 |

| 2000年,《卡拉馬佐夫兄弟》,年勛、宋嶺譯,延邊人民出版社、內蒙古人民出版社 |

| 2002年,《卡拉馬佐夫兄弟》,王幼慈譯,小知堂出版社 |

| 2003年,《卡拉馬佐夫兄弟》,何茂正、馮華英譯,北京燕山出版社 |

| 2004年,《卡拉馬佐夫兄弟》,孫紹振、王光明譯,華夏出版社 |

陀思妥耶夫斯基

1845年,陀思妥耶夫斯基寫出他的處女作——書信體小說《窮人》。1846年1月《窮人》連載於期刊《彼得堡文集》上。1849年因牽涉反對沙皇的革命活動而被捕,並宣佈於1849年11月16日執行死刑,但是在行刑之前的一刻被改判成了流放西伯利亞。在西伯利亞,他的身體每況愈下,癲癇症時常發作。1854 年他終於得到釋放,但是要求必須在西伯利亞服役,直到1858年升為少尉后他才有自己的時間來思考與寫作。這十年的經歷讓他開始反省自己,篤信宗教。

1860年,陀思妥耶夫斯基返回聖彼得堡,次年發表了長篇《被侮辱與被損害的》。1864年他的第一任妻子和兄長相繼逝世,他瀕臨破產,整個人陷入消沉之中。1866年他的代表作《罪與罰》出版,為作者贏得了世界性的聲譽。兩年後,他完成了小說《白痴》。1872年完成了《群魔》,1880年他發表了《卡拉馬佐夫兄弟》,這是他最後一部作品。1881年陀思妥耶夫斯基準備寫作《卡拉馬佐夫兄弟》第二部;同年2月9日,他在寫作時筆筒掉到地上,滾到柜子底下,他在搬柜子過程中用力過大,結果導致血管破裂,當天去世,葬於聖彼得堡。