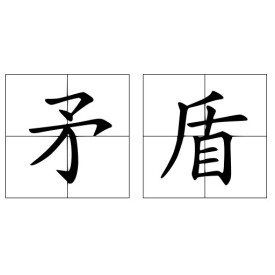

矛盾

漢語詞語

1、矛和盾,比喻言行自相抵觸。 2、辯證法上指客觀事物和人類思維內部各個對立面之間互相依賴又互相排斥的關係。矛盾,拼音為máo dùn,漢語辭源出自《韓非子》中《難一》所述的故事。在邏輯中,矛盾被更加特殊化的定義為同時斷言一個陳述和它的否定。在口語和辯證法中,矛盾有著同形式邏輯中完全不同的意義。

1.原文:

人有鬻矛⑴與楯⑵者,譽⑶楯之堅⑷: “物莫能陷⑸也。”俄而⑹又譽其矛,曰:“吾矛之利⑺,物無不陷也。”人應⑻之曰:“以子之矛,陷子之楯,何如⑼?”其人弗⑽能應也。以為⑾不可陷之楯與無不陷之矛,為名⑿不可兩立也。

白話翻譯:

有個賣矛和盾的人,稱讚他的盾的堅固:“任何鋒利的東西都穿不透它。”一會兒又讚美自己的矛,說:“我的矛鋒利極了,什麼堅固的東西都能刺穿。”有人問他:“用你的矛來刺你的盾,結果會怎麼樣呢?”那人便答不上話來了。刺不破的盾和什麼都刺得破的矛,這是不可能同時存在的,所以這就是自相矛盾。

矛盾

⑵楯:通“盾”。

⑶譽:稱讚,讚美。

⑷堅:堅固。

⑸陷:深入,穿破。

⑹俄而:一會兒。

⑺利:銳利。

⑻應:答應,回答。(這裡引申為“問”)

⑼何如:怎麼樣。

⑽弗:不。

⑾以為:把……當做。(此句這裡異譯為“是不可能同時存在的”)

⑿名:指事物之理。

2.辯證法上指事物自身包含的既對立又統一的關係。

3.形式邏輯中指兩個概念互相排斥的關係。

4.比喻言行或行為自相抵觸的現象,無善惡之分。

5.泛指事物互相抵觸或排斥。

6.具有互相排斥和互相依賴的性質。

楚人有鬻矛與盾者,譽之曰:“吾盾之堅,物莫能陷也。”又譽其矛曰:“吾矛之利,於物無不陷也。”或曰:“以子之矛,陷子之盾,何如?”其人弗能應也。

譯文

有一個楚國人,賣盾又賣矛。他誇耀自己的盾,說:“我的盾堅固無比,任何鋒利的東西都穿不透。”又誇耀自己的矛說:“我的矛鋒利極了,什麼堅固的東西都能刺穿。”有人問他:“如果用您的矛刺您的盾,結果會怎麼樣呢?”那人張口結舌,一句話也答不上來。

1.[contradiction]

2.矛和盾,比喻言行自相抵觸,矛盾百出。

3.辯證法上指客觀事物和人類思維內部各個對立面之間互相依賴又互相排斥的關係

矛盾的普遍性和特殊性,同一性和鬥爭性

1.見“矛楯”。

2.特指以文詞相辯難。

南朝 梁 何遜 《西州直示同員》詩:“矛盾交為論,光璧帶成珍。”

3.猶屏障。

《宋書·蕭景傳》:“羣 蠻 悉渡 漢水 來降。議者以 蠻 累為邊患,可因此除之。景 曰:‘窮來歸我,誅之不祥。且 魏 人來侵,每為矛盾,若悉誅 蠻,則 魏 軍無礙,非長策也。’”

4.違抗。

明 王錂 《春蕪記·忤奸》:“想著我寵冠臣鄰,我屈指朝中半從順,怪伊行敢相矛盾。”

5.哲學名詞。

在唯物辯證法中,即對立統一,指事物內部各個對立面之間的互相依賴而又互相排斥的關係。

6.邏輯名詞。

形式邏輯中指兩個概念互相排斥或兩個判斷不能同時是真也不能同時是假的關係。