楊公驥

楊公驥

(1921.1.16-1989.6.7)河北正定人。著名社會科學家,文學史家。曾任東北師範大學教授,吉林省社會科學院副院長,中國文聯全國委員會委員,中國民間文藝研究會顧問,中國古代文論學會顧問,吉林省文聯副主席,中國作家協會吉林分會名譽主席,吉林省民俗學會理事長等職。論著涉及中國古代文學、哲學、歷史、文藝、語言、訓詁、考古、民俗等學科,在學界有廣泛影響。

楊公驥先生於1921年1月16日生於河北正定,原名楊正午。父親為北洋軍軍官。兒時由曾是清末秀才的祖父啟蒙。1932年祖父去世後轉學至長沙接受中學教育。楊先生曾於中學三年的假期遊歷了南方的七個省份。1937年入武昌中華大學。1938年6月徒步至延安投奔革命,與家庭斷絕聯繫。先後在陝北公學和魯迅藝術學院學習。在延安,楊先生做過青年工作,當過文化教員,開過荒,種過地,紡過線,做過木匠。1945年冬被分配至宣化新華鍊鋼廠做工會工作。1946年任東北大學(今東北師範大學)教授,1949年隨學校遷至長春市。1953年被任命為國家研究生導師。文革開始后受批鬥,1969年冬被“編管”至長白山區黑瞎子嶺下靠山屯充當“五七戰士”。1973年冬抽調回學校。1978年後擔任“先秦兩漢文學史”研究生培養工作。1981年被國務院任命為首批博士研究生導師,后被補聘為第一屆學科評議組成員。1989年6月7日病逝於長春。

《中國文學》(第一分冊)(吉林人民出版社,1957年,1980年)

《唐代民歌考釋及變文考論》 (吉林人民出版社,1962年)

《楊公驥文集》(東北師範大學出版社,1998年)

《吉林西團山新石器時代文化遺址發掘報告》(1949)

《漢巾舞歌辭句讀及研究》(1950)

《中國原始文學》(1952)

《周代文學》(1954)

《商頌考》(50年代初)

《漫談楚的神話、歷史、社會性質和屈原的詩篇》(1958)

《西藏古史考》(1958)

《變相、變、變文考論》(1961)

《漫談楨幹》(1978)

《考論古代黃河流域和東北亞地區"冬窟夏廬"的生活方式及風俗》(1980)

《評郭沫若先生的<奴隸制時代>》(1980)

《潑水節古俗考》(1980)

《與青年同志談如何研究中國古代文學》(1982)

《<論文學主體性>讀後感》(1987)

《中國文學》

此書為楊公驥先生講授先秦中國文學史的講義,開始編寫於1948年。這是最早以馬克思主義思想方法系統研究中國文學史的著作。1951年寫到第三稿,經中央教育部組織人力進行研究后,認為有以下優點:如“廣泛地掌握資料”,“有創見,並能以馬克思列寧主義處理中國文學史上的某些問題”。至1957年寫至第七稿時,由吉林人民出版社出版。

楊公驥先生的這本講義不僅在觀點上有創見,而且在體例上革故鼎新,另創格局。例如,在此之前,一般流行的中國文學史著是從來不研究所謂“原始文學”的,正是從楊公驥先生開始,才在講義中把“中國原始文學”立為專編。

在“中國原始文學”專編中,首先探討了詩(亦即文學)的起源,由起源論本質。依據中國的古文獻,詳述了詩歌、音樂、舞蹈之所以形成及其特徵的由來。由《詩經》四言詩的二節拍和尾韻所具有的特徵,論證出古代勞動時的往複動作的節奏和音響對詩歌的形成和樣式的決定作用。並辯證地說明,正是詩節奏對詩語言的約束,才推動著人們對語言的提煉和修辭,從而促進形象思維和藝術語言的提高和發展。最後闡明原始詩歌在當時之所以具有巨大魅力,是由於人們的欲求、心理共鳴和條件反射所造成。以上論據為前人所未引,論點為前人所未言。

其次,對中國原始神話作了專章論述。首先使用鉤沉索隱的輯佚法,從先秦兩漢的現存所有文獻中選出有關古代神話的隻言片語,然後將之綴集成篇,加以口譯。這樣便整理出一些比較系統和相對完整的古代神話故事。據此,便可對中國原始神話的形成、特點、發展、傳統進行深入研究,作出精闢分析。楊先生所用的輯佚綴集的方法以後曾被一些神話研究者所使用。

與當時流行的觀念相反,楊先生十分重視宗教學和民俗學。因此在“中國原始文學”專編中設專章探討原始宗教、咒語、祭歌的形成和特點,並闡明其社會意義和作用。進而分節論述了原始氏族社會時代祭社稷(土、谷)神的祭歌《載芟》、《良耜》,祭祖先神的祭歌《生民》和讚美英雄祖先的頌歌《公劉》和《緜》。上引五篇詩歌選自《詩經》。近代學者的傳統看法,都認為《詩經》中的詩歌全部為周詩。但楊先生通過精細訓詁和審慎考證,運用“自證法”證明這五篇詩歌乃是周族原始時代用於宗教祭祀的祭歌和讚頌詩。由於宗教本身具有頑固的保守性,所以被保留在古詩歌總集的《詩經》中。楊先生的考證和論斷,已被許多學者承認、襲用。

在講義中,楊先生設“殷商文學”專編,分章分節論述了殷商時代的文化、工藝、宗教、神話傳說、音樂、舞蹈、祭歌(頌詩)、書誥散文以及甲骨卜辭和銅器銘文。這是以往一般文學是所未涉及的。為了考索商代的音樂和舞蹈,除搜集文獻記載外外,楊先生曾遍查各名家對殷墟甲骨文的考釋,並從《殷墟文字》乙編的影印拓片中尋求有關史料,可見工程之巨。同時,由於近世許多學者認為所謂《商頌》不是作於商代,而是周時宋國大夫正考父所作,但卻提不出確鑿的證據,只能列舉某些似是而非的疑點。楊先生為澄清此問題,作《<商頌>考》。文中不迴避認為《商頌》作於周代的學者提出的主要證據,逐個根據可信史料作了辯駁。

在論“西周和春秋時代的文學”時,楊先生對周禮教的特徵,周詩的結集、分類和四家詩說以及周詩的語言、表現手法與樣式、藝術價值等問題,都作出了獨到的精闢論述。眾所周知,《詩經》中的“雅詩”自五四以來便被視為“廟堂文學”或“剝削階級的反動庸俗文學”而受到輕視或忽視,這幾乎已成為定論。但楊先生一反此說,根據馬克思歷史唯物主義觀點和“雅詩”本身的藝術價值,實事求是地對他的藝術成就和歷史意義作出公允評價。在講義中,楊先生重點分析了《詩經》詩三十四篇,其中“雅詩”就有十四篇,可見對“雅詩”的重視。楊先生突破了當時流行的“左”的狹隘的文學理論,破除了以往傳統對“雅詩”和“頌詩”的偏見。

在論“戰國時代的文學”時,楊先生開設專章論列戰國時在文化方面和藝術理論方面的輝煌成就,介紹儒家的“禮樂觀”,並把公孫尼子的《樂記》作為我國最早的藝術理論和美學理論的萌芽加以具體分析和論述。第一次闡明《樂記》中的“樸素唯物論的命題”和“辯證因素”,並指出它的歷史價值。其次,楊先生設立專章分別探討諸子散文和歷史散文,從藝術角度,也就是以文學形象性的有無和大小為標準,來探討先秦諸子的著作。於是在《論語》、《墨子》、《孟子》、《莊子》等書中摘選某些段落作為古代抒情散文來分析研究,從而將先秦哲學家或政論家的生活態度、真情實感、性格化的語言都生動的呈現出來。同樣角度,從《左傳》、《國語》、《戰國策》等史書中,遴選出某些具有形象化人物、性格化語言、反映歷史事件的篇章,作為文學敘事文和傳說故事來分析論述,這樣就開拓了文學史的研究範圍。並據此使人認識到先秦文學對後世文學的奠基意義。關於古代寓言,以往大多把它當做論說文的比喻性例證或散文中的小故事來看待,並不作專門研究。但楊先生卻將它視為一種特殊樣式的文學,開設“戰國寓言文學”專章來研究,詳論寓言文學的起源、演變、文體特徵、表現手法和語言形式的特殊性,並說明它和哲學、邏輯學、政論的關係以及其社會作用,這是以往一般文學史所沒有的。

楊先生在寫作,1957年

《漢巾舞歌辭句讀和研究》

此為楊公驥先生1950年發表在《光明日報》上的一篇論文。“巾舞”又名“公莫舞”,原是漢代的歌舞古辭,共308字。但由於“聲、辭雜寫”,自“江左以來”已“訛異不可解”,換言之,早在距今1600多年前,已無人通曉。經楊先生逐字逐句地反覆考辨,分別詞類加以句讀,於是巾舞歌辭的本辭、復唱、嘆詞、和聲與標示角色、舞法、舞步、手勢的字句便由混綴成一片的文字中分離出來,從而呈現出漢時巾舞的原貌:是表演“母子離別”情景的。1985年,楊先生對舊文作了增訂,以《西漢歌舞劇巾舞<公莫舞>的句讀和研究》的題目發表在《中華文史論叢》1986年第1輯。《公莫舞》被認為是我國現存破譯的最早的歌舞劇,因此在文學、民間文學和戲劇界,被廣泛重視。

《唐代民歌考釋及變文考論》

此書出版於1962年。所謂“唐代民歌”是楊先生在五十年代初從《敦煌綴瑣》的“五言白話詩”中選出的,共選二十八篇。楊先生使用全部唐代文獻為這些民歌作出考證和註釋,由此勾索出府兵、貧僱農、逃戶、地主、官吏、和尚、道士、商人、工匠、後娘、男女二流子各色人等的生活形象。如果根據內容考證年代,則最早的民歌作於唐高祖武德四年至九年(621-626年),有些篇作於太宗、高宗、武后時代,最晚是作於玄宗天寶中期(750年前後)。時間跨度約為130年,顯然非出一手。這些民歌(今查出託名王梵志)具有高度的文學價值、歷史價值和民俗學價值。

關於“變文”,經多方考證,楊先生認為“變”("變相")乃是寺院的壁畫或畫卷,所謂“變文”就是圖文,乃是解說“變”(圖畫)中情節或景物的說明文。“變文”之所以使用散文、韻文合組的形式,乃是對我國古代“傳”(散文)“贊”(韻文)合組文體的承襲。楊先生除引漢劉向《列女圖傳贊》和武梁祠石刻作證外,還從敦煌變文本身找到眾多例證。由此證明所謂“變”(圖畫)和“變文”(圖文)乃是繼承我國古代“圖、傳、贊”相結合的藝術形式發展而成。至今在國畫上還書寫散文的“序”,題韻文的“詩”,這是這一傳統的餘緒。

《漫談楨幹》

在1978年發表的語言哲學論文《漫談楨幹》 (刊於《社會科學戰線》1978年第1、2期)中,楊先生運用不同於中國傳統的研究方法,不依靠文字解說語言,不根據字形考據字義,而是將人的實踐、思維、語言三者聯繫起來進行哲學性探討。也就是將語言現象與社會物質生產、生活實踐、心理反射、思維活動、認識過程相聯繫地進行全盤思考與綜合研究。這樣便可由語言現象的偶然性中發現語言規律的必然性。可貴的是,所有這些不是作空泛的理論性論述,而是根據“楨”、“干”等許多古語詞(概念)的引申變化過程來作實證,以解釋語言規律。姜亮夫先生曾寫道:“最近讀到楊公驥先生考證楨幹一詞的文章,以哲學的觀點論證漢語語根的唯物的‘生’的基礎與辯證的發展。用這樣一個具體材料,闡發了唯物主義在漢語的發展方面的全貌,對於我們研究這一問題有極重要的啟發,而且以具體材料指出方向,是篇值得學習的文章。”

《考論古代“冬窟夏廬”的生活方式及風俗》

楊先生1980年發表《考論古代黃河流域和東北亞地區“冬窟夏廬”的生活方式及風俗》(民族民俗學札記之一)一文。文中,楊先生首先通過周詳的考證,說明了《詩經》《周易》和許多古文獻中所記述的古人居住的“陶復陶穴”(即“窟穴”、“穹室”、“環堵”)的結構樣式:作圓形或方形,半在地表下,半在地表上,壁下部開門戶,穹形頂上開有天井(古名“中霤”、“屋漏”)用以通氣透光,嚴冬時可由此出入。這種半地下式的“陶復”地窟,不僅見於古書記載,而且直到19世紀末,仍是吉林、西伯利亞東北部某些民族住室的基本形式。經過近幾十年的考古發掘,已在黃河流域和東北亞地區的許多地方發現了這種“陶復”式地窟的古代遺址和後世殘存。在黃河流域河北磁山發現的陶複式地窟,經過碳-14測定和樹輪校正,其絕對年代為公元前6005-公元前5794年。由此證明,早在8000年前的古代黃河流域人與東北亞(及阿拉斯加)人便在文化上和生活方式上有著共同性。進而,楊先生從民族民俗學角度,對兩個地區民族的神話祭禮儀式風俗作了精細比較和研究,發現了兩者之間有著極其明顯的共同性,如:“冬窟夏廬”、祭中霤、正月十五和八月十五祭拜月亮、五月祓除祭、逐疫鬼、送瘟神、賽船、掛五色長命縷、辟五毒、投祭物於水中、日月蝕時擊盆、逐“天狗”、祭北斗星求長壽、“立屍以祭”(以活人代神或以薩滿代神)、雷神執雷斧、祭龍、大儺、方相(薩滿裝束)、磔狗。這些傳統習俗大同而小異,足以證明黃河流域與東北亞有著長期的密切的文化交往與聯繫。此文由於證據多、論斷謹嚴、見解獨到而受到重視。

《評郭沫若先生的<奴隸制時代>》

1980年寫就的《評郭沫若先生的<奴隸制時代>》連續發表在《東北師大學報》1981年第6期,1982年第1、2期。

楊公驥先生在書房,上世紀80年代

楊公驥先生的批判文章,常常是文字老道、辛辣,好像有些給人不留情面。挑戰權威,不僅需要學識,更需要大無畏的勇氣。人們由此不難看出,楊公驥先生是一個以追求真理為己任的學者,在重大學術問題上他從來不盲從流俗,不迷信權威,他總是極為認真地分析研究別人的觀點,然後才作出自己的判斷。他每提出一個駁論性的觀點,都要經過長期的思考和認真的研究,窮盡式地搜集資料,不只是搜集肯定自己觀點的材料,更注意搜集否定自己觀點的材料,通過客觀的比對,然後才得出新的結論,所以他的文章總是有無可辯駁的學術力量。堅持追求學術真理,求實問是,敢為人先,這也是他多年來為學生所樹立的榜樣。

楊公驥先生生於1921年1月16日午時正,祖父命名為“楊正午”,名以紀時。入小學時,校長王先生卻覺得這個名字屬於“破頭話”,不吉祥。擅自為楊先生更名為“楊振華”。當時楊先生的祖父認為這個名字很俗氣,因已經登入學籍,也沒有辦法。

1937年求學時楊先生把自己的名字改為“楊公忌”截取自黃曆中的“楊公忌日”,很是不祥。楊先生解釋說改這個名字是為了反抗萬惡的社會。表示為了人民的解放事業寧願“十凶大敗”,甘心“諸事不宜”。並且不畏公論,不循世法。這也表現了年輕時楊先生的玩世不恭。

1946年,楊先生被調往東北解放區,行前,摯友吳波規勸他不要憤世嫉俗,要踏實肯干,為人民服務。並以“驥不稱其力,稱其德也”之意為他改名作“楊公驥”。

楊公驥先生出生時母親難產而死,靠吃一隻老母羊的奶活了下來,由祖父撫育長大。楊先生五六歲時,老母羊病故,祖父便將它禮葬在祖墳邊上,還立了塊小石碣,正題是“異族羊氏乳母之墓”,左款是“受恩楊正午敬立”。於是全族嘩然,動了公憤,開宗祠“批鬥”楊先生的祖父,罪名是“蔑禮辱宗,污及先靈”。楊先生的祖父不肯低頭認罪,族人便遞呈子將祖父告到縣衙門。經戚友說和,最後由楊先生的祖父將這塊地皮以高價買下,私了結案。以後,每逢春秋祭掃,祖父都會帶著楊先生到“羊氏乳母”墳前叩頭祭拜,供奉豆腐渣。

楊先生的祖父工書法,不過只教楊先生把字寫端正,不許臨帖練字。他認為:書法只不過是官場中的酬應手段,是讀書人的門面裝飾。一筆好字並非學問,書法既無濟於品德,也無助於才幹。為了飾門面裝幌子而將大好光陰虛耗在橫豎撇捺 的寫法上,有識之士不為此也。作為祖父“教育”的結果。楊先生寫了五十多年的“丑字”。

楊公驥先生於1938年加入中國共產黨,然而之後的歲月卻頗不順暢。1943年“整風運動”開始后受過審查。自1951年起,在歷次“運動”中楊先生都因所謂“忽視政治,單純業務觀點”而受到批判。1968年4月在批鬥中又出現腦血栓,左肢偏癱,而後在長白山區的深山老林中又被“編管”四年,直至文革結束才完全獲得平反。

楊公驥先生晚年曾作過一篇自傳,以《自傳及著作簡述》的題名刊於《中國現代社會科學家傳略》(第二輯)(山西人民出版社,1982年)。此文對了解楊先生的生平有很大的參考價值。

讀書

【在正定家鄉期間】

“祖父教讀時選材很雜,有的是選自常見的經史子集,有的是選自野史筆記,讀來很有趣。他主張'開卷有益',從不限制我的閱讀範圍,所以我小時看過許多章回小說、彈詞、鼓詞和唱本,也看過一些兒童不宜看的書。這樣便激發起我的讀書欲,養成了讀書習慣。”

【在長沙讀中學時】

“長沙是都市,買書或借書都很方便。這時期,我曾閱讀過有關天文學、歷史學、經濟學、哲學、心理學、倫理學、民俗學、考古學、語言學等許多著作和譯文。我學習中涉獵的科目之所以如此龐雜,並不是出於計劃,而是被學習中的疑難所牽引。其情形往往是,始則由一點疑難出發,繼之跟蹤求索,進而轉向擴延,終於跳槽越界,由學這一學科轉至學另一學科。例如,當時歷史學界正在爭論中國歷史的發展階段,說法不一,猶如聚訟。我參閱了各方的文章,但為了判斷爭論中各方所持論點的是與非,就必須審度各方為證實自己的論點而擺出的種種論據。對此我卻懵然不懂。為此就得‘跟蹤’學習,閱讀金甲文、殷商報告書、古代社會、考古學、經濟、學希臘史、卡爾-馮學說等的有關文章。這樣我的閱讀範圍越來越廣,知識面也從而越來越寬。學習研究猶如攻堅,攻堅城必須掃清外圍,因為堅城與外圍乃一整體,後者不破,前者難拔,學某一學科也必須兼通相鄰學科,因為任何一個學科都不是孤立發展、獨立存在的,都與其他學科有著千絲萬縷的內在聯繫,對後者不通曉,對前者難精通。”

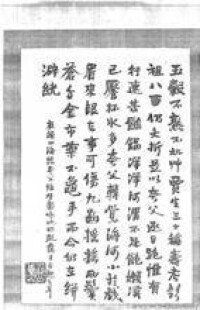

楊公驥先生手跡

【延安的七年時光】

“這時,我的學習方方法是:當我學習馬克思主義理論的時候,便聯繫我所具有的各學科知識和各種生活知識,用這些知識驗證理論,充實理論。這樣,理論對我就不再是抽象的條文,而變成了貫通我的實感的觀念,成了我的血和肉。當我學習各學科知識或生活中有所見聞的時候,便聯繫我學到的理論,用所掌握的理論分析、綜合、判斷這些知識。這樣,這些知識對我就不再是零散的知聞或膚淺的印象,而變成了我的系統理性認識。如此這般,便可使感性與理性,材料與觀念,具體感受與抽象思維相互聯繫,相互增長,相互提高。”

【長白山的老林中】

“我又將《馬克思恩格斯全集》認真仔細地通讀,目的是為了認識我所生活的這一時代一些荒誕的觀念何以竟成為現實,其歷史前因是什麼,其前途又將如何。處於深山老林上漏下濕的茅屋中,或在蚊蚋撲面的深宵,或在風雪嚴寒的長夜,在半明半滅的小油燈下,我請教了馬克思和恩格斯。他們好好地教育了我,使我發現自己以往很多思想是幼稚的簡單的和錯誤的。這才使我比較深刻而有實感地認識到馬克思的科學社會主義與魏特林、蒲魯東、巴枯寧等的小資產階級社會主義的巨大原則區別,認識到後者的思想體系、實踐表現和社會後果。從而,我理解到一切事件的發生,並非人為,並不偶然,而有著歷史原因和社會原因。由於有著歷史傳統和特定的社會物質條件,所以它的發生乃是歷史進程之必然;但也由於它違反了社會發展規律,勢必會對社會造成巨大破壞而激怒人民,所以它必將歸於失敗,這也是歷史發展的必然。我思即我在,認識即力量。由於我有了這點認識,所以我對中國的前途抱有信心,很樂觀。正是由於這點樂觀看法,我的身體反而逐漸好起來,兩年後便能燒火做飯,還能拄拐上山坡撿柴草,或到豬棚掏糞。”

治學

年輕時的楊公驥先生

楊公驥先生,1957年冬

在樺甸山溝的土炕上,1970年

信仰

“我在南方求學時,每逢寒暑假無家可歸,父親便讓我到各省去旅行。他的理論是:若令學問長進,得‘讀萬卷書,行萬里路’。所以,在三年期間,我遊歷了七個省。期間,在武漢徐家棚,我看到過難民賣兒鬻女的人口市場;在洛陽和株洲,我看到過街頭兩側橫倒豎卧的餓殍;在鄭州,我讀過因搶吃飯館饅頭而被斬首示眾由劉峙署名的殺人告示;在南京和上海黃昏時分的馬路上,我看到成行成列的拉客的妓女,有的是比我年齡還小的童妓。在各省,我見過槍斃共產黨人的告示;在長沙識字嶺,也憑弔過因所謂資匪罪而被槍殺的革命農民的屍體。隨行蹤所至,我看到舊中國悲慘的人生,看到了苦難,也看到了反抗。另一方面,由於父親的關係,我也曾進出過達官貴人的公館,參與過豪華奢侈的宴樂。這兩個世界,一方面是饑寒交迫,另一方面是荒淫無恥。這些見聞和實際感受,加深了我對魯迅的雜文、進步小說、社會科學著作的理解。……1938年,我以楊公忌之名參加了革命。”

文化大革命之初,“破四舊,立四新”,“新創造”和“新事物”層出不窮。但由於我讀過些“舊書”,所以很快發覺,所謂這些“新創造”和“新事物”幾乎無一不是“舊事物”的變形再現。不妨舉數例:如“剃鬼頭”來自古“髡刑”,“畫鬼臉”本於古“墨刑”,此乃周秦之古刑;“掛牌遊街示眾”即古時之“荷校徇於朝市”;“大字報”即宋明時代的“揭帖”。其次,“小將”認為“革命者”是“紅黨”,所以“尊紅貶白”,“以紅克白”,於是戴白帽穿白衣的交通警察於1966年9月為之“易服色”,再也不允許“白黨”指揮“路線”了。同樣邏輯,改“綠燈放行”為“紅燈放行”,這樣便可“兆”革命之通行無阻。“小將”又認為“革命者”乃“左派”,所以“尚左憎右”,“以左克右”,於是改右側通行為左側通行,車與行人紛紛靠“左”,此“兆”“左派”大增,大吉大利。同樣邏輯,敬禮改用左手,部隊改為“向左看齊”(此口彩便甚吉祥)。這些雖荒誕可笑,但“荒誕”也是歷史和社會的產物。如尋根溯源,這乃是在古代“巫術禁忌”、“方士厭勝”和封建忌諱等傳統觀念的影響下而“創造”的。此外,新創的“忠字舞”乃是本於唐、宋“朝儀”中的“山呼舞蹈”,給領袖名諱戴上幾句頌揚詞,這乃是襲自唐、宋、元、明、清皇朝“禮殿”所謂的“上尊號”。生當二十世紀,在我們社會主義國家裡,這些幾千年前的陳規舊習竟能夠大張旗鼓、踴跳吶喊,活靈活現地紛紛上場,豈不使人驚,豈不使人悲,豈不使人懼!我不能不納悶,我們新社會長大的孩子們,何以通曉這些封建時代的陳舊觀念?像“髡”、“墨”已廢除近一兩千年,“小將”們從何處學會這些古老刑罰?為何使得如此“得心應手”?魯迅或說:這是他們娘老子教的。但我知道,孩子們的娘老子大多也沒有讀過《尚書》、《周禮》,歷代史書“禮儀志”、“五行志”和“雜吉凶百忌經”“五行吉祥瑞應占”。由此,我開始感到中國封建主義思想傳統和習慣的“威力”:它無處不在,無孔不入潛移而默化,猶如易卜生所謂的“梅毒”,猶似遺傳之“基因”,感染著或潛伏於一代代孩子們的心靈深處。傳統的力量是可怕的!於是我內心出現了生平未曾有過的大苦悶、大悲哀。

“1973年,有白髮老學生遠道來看我,對我落淚道:”老師少年時便參加革命,想不到老來時,下場竟如此狼狽!早知如此,就悔不當初了罷?"我答道:“這是歷史的必然道路。中國只有這一條道路可行,我也只有這一條道路可走。假如我再重新生活一遍,我還會照舊這麼干,我毫無悔意。”

“現在有不少舊東西,封建的腐朽的墮落的,便是以革新的名義出現,這大多是有針對性的。針對什麼?針對馬克思主義。他心裡有話不說,不公開講出來。當然,如果有誰不同意馬克思主義也可以,但起碼得看過馬克思主義的著作。有的青年同志說,馬克思主義是老一套,早過時了。我問他:你看過幾本馬克思的著作?他說不出來,有的連書的名字都不知道。他只看過四人幫散發的為篡改馬克思主義而編的馬克思語錄,小冊子,這不能代表馬克思主義的思想體系。我說你根本沒資格談論馬克思,‘捧’馬克思你不夠資格,批評馬克思你更不夠資格。”

楊公驥教授於1981年11月被國務院學位委員會聘任為博士研究生導師,是第一批中國語言文學學科中國古代文學專業的11位博士生導師之一(其餘十位是:北京大學吳組緗教授、復旦大學趙景深教授、華東師範大學徐震堮教授、南京大學程千帆教授、南京師範學院唐圭璋教授、揚州師範學院任中敏教授、江蘇師範學院錢仲聯教授、山東大學蕭滌非教授、中國社會科學院余冠英研究員、吳世昌研究員)。自1982年至1989年去世共指導8名博士研究生(其中有6位在楊公驥教授生前獲得博士學位):

李炳海 博士學位論文《周代文藝思想的辯證結構 》 1985

中國人民大學教授,博士生導師,"作出突出貢獻的中國博士學位獲得者"(1991年)

孫綠怡 博士學位論文《中國古代文學發展中“史”的傳統》 1985

中央廣播電視大學教授,副校長

許志剛 博士學位論文《論大雅小雅的藝術形象》 1986

遼寧大學教授

趙敏俐 博士學位論文《漢詩綜論》 1987

首都師範大學教授,博士生導師

楊樹增 博士學位論文《史記藝術研究》 1988

曲阜師範大學教授

曲德來 博士學位論文《漢賦綜論》 1988

遼寧大學教授

郭傑 博士學位論文《屈原與先秦文化》 1990

華南師範大學教授,副校長

姚小鷗 博士學位論文《<詩經>“三頌”與先秦禮樂文化的演變》 1993

中國傳媒大學教授,博士生導師