外傷性癲癇

外傷性癲癇

外傷性癲癇是指繼發於顱腦損傷后的局限性或全身性癲癇,可分為早期癲癇(傷后1周內)和晚期癲癇(傷后1周到數年)。目前多認為外傷性癲癇是由腦外傷后細胞內外生化環境的改變、含鐵血黃素在神經纖維網內的沉積、腦外傷后遺留的瘢痕、興奮性氨基酸水平的升高和軸突末梢的移位等,使神經元異常放電而導致。其中早期癲癇多與腦挫裂傷、凹陷性骨折、急性腦水腫、蛛網膜下腔出血和顱內血腫等有關,多屬於暫時性發作;晚期癲癇多由腦-腦膜瘢痕、陳舊性凹陷性骨折壓迫、腦膿腫、顱內異物、慢性硬膜下血腫等引起,多為持久性。外傷性癲癇以癲癇大發作和局限性發作為主,兒童若長時間頻繁發作而未能控制,可有反應遲鈍、獃滯等表現。主要的治療方法是藥物治療,藥物治療不佳的頑固性癲癇可手術治療。經過治療,多數患者在相對較短的時間內有少數複發,然後進入持久的緩解;70%停葯后維持不發,30%持續無緩解,形成潛在的慢性頑固性癲癇。

● 神經內科、神經外科

● 早期癲癇多與腦挫裂傷、凹陷性骨折、急性腦水腫、蛛網膜下腔出血和顱內血腫等有關,多屬於暫時性發作。

● 晚期癲癇多由腦-腦膜瘢痕、陳舊性凹陷性骨折壓迫、腦膿腫、顱內異物、慢性硬膜下血腫等引起,多為持久性。

● 外傷性癲癇以癲癇大發作和局限性發作為主,長時間頻繁發作而未能控制的患兒可有反應遲鈍、智力低下和獃滯等表現。

● 傷后早期癲癇的發生率在5%左右,以5歲以下小兒特別容易發生。兒童外傷后早期癲癇具有兩個特徵:即使輕微腦損傷也可誘發癲癇發作;即使原發性腦外傷不重,也容易發生癲癇持續狀態。

● 確診外傷性癲癇需要行腦電圖、影像學檢查等。

● 腦電圖

● ● 為診斷癲癇的最主要的工具,可明確是否有癲癇。

● 影像學檢查

● ● X線片、CT、磁共振等可提供頭部外傷的依據,並排除腫瘤等疾病。

● 醫生根據臨床癥狀、腦電圖和影像學檢查來診斷外傷性癲癇。

● 有明確的腦外傷史,特別是開放傷和火器傷。

● 外傷前無癲癇史,無癲癇家族史、熱性驚厥史。

● 無引起癲癇的其他腦部和全身性疾病,如腦腫瘤、中樞神經系統感染。

● 有典型的癲癇發作表現。

● 顱骨X線平片可見凹陷骨折、骨折碎片、金屬異物。

● CT和磁共振示腦與硬膜粘連、腦萎縮、腦積水、腦軟化灶等。

● 腦電圖示典型棘波、棘慢波、陣發性慢波,兒童更多見的是尖波和尖慢波,但陽性率僅為40%。

● 一些其他疾病也可以出現癲癇發作,容易與外傷性癲癇相混淆。這些疾病有顱內腫瘤、腦血管病等。

● 如果出現上述類似的臨床癥狀,需要及時去醫院就診,請醫生進行檢查和診斷。醫生主要通過病史、輔助檢查來排除其他疾病,做出診斷。

● 外傷性癲癇主要靠藥物治療,藥物治療不佳的頑固性癲癇可手術治療。

● 預防優先和病因治療

● ● 創傷后早期癲癇應首先去除誘發癲癇的因素,及時清創、縫合修補硬腦膜,儘早使用脫水劑、降低腦水腫,應用抗生素、預防感染,減少瘢痕形成。

● 藥物治療

● ● 規範使用抗癲癇葯(如卡馬西平、丙戊酸鈉、左乙拉西坦等),對於治癒疾病有重要作用。

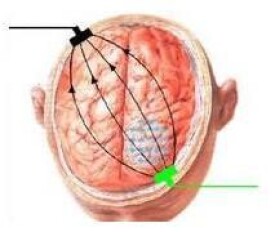

● 手術治療

● ● 手術治療是對癲癇病灶的切除,伴有凹陷性骨折應複位,顱內異物應摘除,血腫或膿腫應積極清除;術后需繼續服用一段時間抗癲癇葯。

● 癲癇控制不佳,可由局部性發作演變為全身性發作,嚴重時伴有記憶力減退、人格障礙和智力低下等表現,嚴重影響患者工作和生活。

● 部分患者在相對較短的時間內有少數複發,然後進入持久的緩解;70%停葯后維持不發,30%持續無緩解,形成潛在的慢性頑固性癲癇。

● 在持續性發作的患者中,藥物治療可使20%的患者最終緩解,其餘部分需結合手術或其他方法綜合治療;一般以顳葉切除術效果最好,有顳葉結構病變和單側顳葉癲癇的患者效果最好,雙顳葉病變伴有一側優勢病灶者效果稍差,顳葉外病灶切除效果較差。

● 避免頭部外傷。

● 頭部外傷后出現異常情況應儘早就醫,避免延誤病情,加大治療難度。