成都高新減災研究所

成都高新減災研究所

徠成都高新減災研究所(簡稱減災所)(外文名稱:Institute of Care-Life,簡稱ICL)成立於5.12汶川地震后,由國家人才、四川省人大代表 王暾博士(雙博士學位)創建,並牽頭成立由四川省政府授牌的地震預警四川省重點實驗室(簡稱“重點實驗室”)。減災所和重點實驗室致力於地震預警技術研發、成果轉化及應用。

重點實驗室是由四川省人民政府授牌,由成都高新減災研究所牽頭成立的,是西南地區首個省級地震預警重點實驗室。

減災所在中央、國務院創新驅動發展戰略的背景下,在各級政府的正確領導下,在中組部、科技部、工信部、中宣部、中國僑聯和四川省、成都市、高新區各級政府及相關部門的支持下,不斷探索創新,已形成了獨具中國特色的世界領先的地震預警成果,使得我國成為繼墨西哥、日本之後世界第三個具有地震預警能力的國家。

ICL地震預警技術系統是王暾博士領導的成都高新減災研究所自5.12汶川地震后,通過技術創新而實現的軟硬體一體化的、具有自主知識產權的地震預警系統。該系統是在地震高危區域布設相對密集的地震預警監測台網,監測儀將監測到的地震動關鍵信息發送至地震預警中心進行分析和處理,然後地震預警中心發布預警信息,用戶接收預警信息並進行避險和緊急處置,以達到減少人員傷亡和次生災害的目的(見圖)。與無預警系統相比,地震預警系統可以在地震災難到來前給出警告,縮短反應時間、判斷時間、決策時間,減少人員傷亡。

地震預警系統主要分為四個環節,地震監測、預警信息分析和處理、預警信息發布、預警信息接收和應用。

圖一 沒有預警系統,人們對地震的反應過程大致如下:

成都高新減災研究所

成都高新減災研究所

震預警系統(見圖四),就是在一定地域布設相對密集

成都高新減災研究所

2020年11月,被評為第六屆全國文明單位。

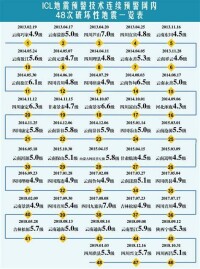

地震預警關鍵技術處於世界領先水平

通過減災所的努力,已形成獨具中國特色的世界領先的地震預警成果,其系統平均響應時間、盲區半徑、震級偏差等關鍵核心技術均優於日本,處於世界領先水平。使我國成為繼日本、墨西哥之後第三個具有地震預警能力的國家。

世界領先技術用於建成全球最大的地震預警網

減災所與市縣防震減災部門(地震部門)聯合建成了四川地震帶全覆蓋並延伸至31個省(市、自治區),地震預警監測台站增至5600餘個,覆蓋面積220萬平方公里,覆蓋我國地震區人口90%(6.6億人)的全球最大地震預警網。

持續為多領域和多行業提供地震預警服務

在地震預警應用推廣方面,通過成都的示範的引領,減災所的地震預警系統已示範應用到各領域。自2011年以來,已逐步通過手機、廣播電視、政務微博、專用接收終端等連續7年安全服務民眾、學校、社區、化工、地鐵、高鐵、國防、國家預警信息發布中心、國家減災中心及重大工程等領域,並連續預警蘆山7級、魯甸6.5級、九寨溝7級地震等44次破壞性地震,無一誤報,技術安全、可靠。同時,該地震預警技術已服務尼泊爾,並與中國大陸地震預警網實現互聯互通,開始服務“一帶一路”國家倡議。

圖中紅色線條為地震斷裂帶,綠色覆蓋區域為應用ICL地震預警技術所建成的預警網覆蓋區域,面積約220萬平方公里,覆蓋6.6億人,佔中國地震區人口90%。

成都高新減災研究所

2008年

• 汶川地震后,王暾籌辦成都高新減災研究所。

2009年

• 中國地震局啟動發改委立項的“國家地震社會服務工程”、“中國地震背景場”等項目,其中含在首都圈、蘭州、福建分別建設地震預警系統。

2010年

• 4月,胡錦濤總書記在玉樹地震災區指導抗震救災時,要求推進我國地震預警;

• 6月,《國務院關於進一步加強防震減災工作的意見》(國發〔2010〕18號)明確提出,要“建成覆蓋我國大陸及海域的立體地震監測網路和較為完善的地震預警系統”;

• 11月,汶川地震預警網開始建設。

2011年

• 4月,中國首次地震預警信息發出;

• 9月,中國首次招募地震預警體驗者,通過手機接收預警信息。

2012年

• 5月,中國首個電視地震預警啟用;

• 9月,中國首個地震預警技術系統通過省部級科技成果鑒定;

• 9月,溫家寶總理在雲南彝良地震指導救災時指出,要加強地震預警工作。

2013年

• 2月,中國首次預警破壞性地震;

• 3月,中國建成世界最大地震預警系統,覆蓋40萬平方公里;

• 4月,成功預警蘆山7級強震,是中國首次成功預警7級強震;

• 5月,成都市地震預警和烈度速報工程率先在全國通過驗收;

• 6月,中國地震局組織的“地震預警與烈度速報系統的研究與示範應用”項目通過驗收(但該項目迄今未經地震公開檢驗)。

2014年

• 1月,習近平總書記和李克強總理分別批示:“力爭準確發出臨震預警”和“切實搞好監測預警”;

• 3月,中國危化行業首次實現地震預警;

• 4月,防震減災示範學校應用地震預警納入成都十大民生工程;

• 5月,中國首次基於地震預警的政府應急演練舉行;

• 10月,中國首個地震預警地方標準啟用。

2015年

• 1月,中國首個政務微博發布地震預警;

• 3月,預警網延伸至31省市區,覆蓋我國地震區人口90%,即6.6億人;

• 2月起,四川省應急辦、四川省公安消防總隊、四川省政協、四川省減災中心和雲南省應急辦等6個省級政府部門啟用地震預警。

• 4月,中國首台地震預警電梯啟用;

• 4月,中國首個省級廣播電台啟用地震預警;

• 5月,中國首批地震預警應急廣播在川滇啟用;

• 5月,中國首次場鎮地震預警演習舉行;

• 5月,國家預警信息發布中心、國家減災中心啟用地震預警;

• 6月,中國地震局“國家地震烈度速報與預警工程”被國家發改委立項,目前處於可行性研究階段,中國地震局預計5年完成;

• 8月,“一帶一路”國家尼泊爾開始建設地震預警工程。

2016年

• 4月,全球首個跨國地震預警網實現互聯互通;

• 5月,中國首次31省市100萬人參加地震預警演練;

• 7月,中國首次地鐵地震預警演練舉行;

• 8月,地震預警首次被列入保險範圍;

• 12月,中國化工自動生產線首次啟用地震預警;

• 12月,地震預警首次服務中國扶貧。

2017年

• 3月,西昌衛星發射中心啟用地震預警;

• 5月,中國地震預警系統亮相聯合國多災種預警會議;

• 8月,成都高新減災研究所研發的ICL地震預警系統成功預警九寨溝7級地震。

2018年

• 5月,我國首批市州電視地震預警啟用;

• 5月,面向地震預報的我國首個地下雲圖網開建;

• 5月,成都高新區80%社區啟用地震預警。

成都高新減災研究所的地震預警系統已示範應用到各領域。自2011年以來,已逐步通過手機、廣播電視、政務微博、專用接收終端等連續7年安全服務民眾、學校、社區、化工、地鐵、高鐵、國防、國家預警信息發布中心、國家減災中心及國家重大工程等領域,並連續預警蘆山7級、魯甸6.5級、九寨溝7級等44次破壞性地震,無一誤報,技術安全、可靠。同時,該地震預警成果已服務尼泊爾,並與中國大陸地震預警網實現互聯互通,開始服務“一帶一路”國家倡議。

註:以上進展,除非有另有標明,都來自減災所及其合作單位。

總之,自 2010 年以來,減災所在地震預警領域前進的每一步都代表了中國在地震預警領域前進的每一步;自 2013 年以來,減災所在地震預警領域取得的一些進步,代表了世界地震預警領域取得的一些進步。