頸椎半脫位

頸椎半脫位

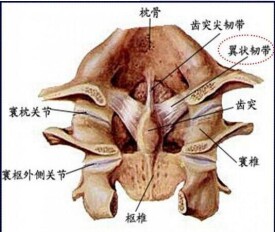

頸椎半脫位通常由高能量創傷造成,暴力使椎體小關節之間發生輕度的移位。患者有頸椎遭受屈曲暴力,或處於屈曲位的頸椎受到縱向壓縮力的病史。癥狀輕重不一。輕者僅有局部疼痛、活動受限、頸部強直,嚴重者可能合併有神經根和脊髓損傷。主要治療方法為非手術治療和手術治療。頸椎半脫位可併發頸椎不穩、脊髓型頸椎病等其他疾病。頸椎半脫位患者經治療一般預后良好。伴有神經根或脊髓壓迫癥狀者,視其受累程度不同而預后不一。

● 骨科

● 當頸椎遭受屈曲暴力,或處於屈曲位的頸椎受到縱向壓縮力時,受作用椎體的前方壓應力增加,而頸椎的後部結構受到張應力的作用。

● 彎曲力和壓縮力的持續作用可產生兩種情況:若壓縮暴力較大,有可能導致椎體前方塌陷,有時也可使頸椎間盤后突;若暴力不至於導致椎體骨折,張應力側的關節囊、韌帶可撕裂,嚴重者后縱韌帶也同時受損。

● 外力持續作用導致上位頸椎的兩個關節向前滑動並分離移位。若椎間盤在受力過程中功能良好,則瞬時旋轉中心不變,後方小關節所受的外力主要是牽張力,只有當關節囊撕裂時才有可能脫位。

● 若椎間盤退變,高度降低,椎間盤纖維環及韌帶鬆弛,椎間節段存有潛在不穩因素,暴力過程中,椎間發生移位或瞬時旋轉,中心后移或下移,頸椎的彎曲運動在後方小關節突之間產生巨大剪切力而相互滑動,導致韌帶的撕裂和小關節囊的撕裂。外力中止后,頸部肌肉的收縮作用可使已半脫位的關節又縮回原位,但也有因關節囊的嵌頓或小骨折片的阻礙而保持半脫位狀態。

● 頸椎半脫位的癥狀主要為局部癥狀。

● 頸部易勞累,局部疼痛、酸脹、乏力。

● 頭頸伸屈和旋轉功能受限。

● 頸部肌肉痙攣,頭頸呈前傾,感覺僵硬。

● 損傷節段的棘突和棘突間隙腫脹並有壓痛,椎前側也可有觸痛。

● 神經系癥狀較為少見,即使發生也多不嚴重,有時表現為神經根受刺激的癥狀和體征。

● 頸椎半脫位易造成日後不穩,加劇椎間盤退變。若椎體間的這種不穩持續存在,椎間盤上下方椎體必然產生骨質增生。骨質增生可造成椎管矢狀徑變短,嚴重時壓迫脊髓,造成脊髓型頸椎病。

● 診斷頸椎半脫位,主要依據體格檢查及影像學檢查。

● 體格檢查

● ● 檢查的目的是了解癥狀和體征,可初步判斷病情。

● 影像學檢查

● ● 主要是為了觀察有無脫位,可明確診斷。

● 醫生診斷頸椎半脫位,主要依據病史、典型癥狀、體格檢查和影像學檢查。

● 有頸椎遭受屈曲暴力,或處於屈曲位的頸椎受到縱向壓縮力的病史。

● 出現頭頸部活動受限、頭頸部發脹及跳動感、頸部強硬、頸部疼痛等癥狀。

● 查體示頸椎活動度下降,頭頸伸屈和旋轉功能受限,損傷節段的棘突和棘突間隙腫脹並有壓痛,椎前側也可有觸痛。

● 急性期側位X線片可能無異常徵象。若小關節仍維持在半脫位狀態,側位片可顯示關節排列異常。應用屈伸動力位攝片多可顯示損傷節段的不穩定。急性期行側位X線片如無異常發現,可暫予頸托保護,傷后一周再行X線檢查,有可能發現遲發性脫位。

● 還可利用雲紋圖來觀察和判斷有無頸椎不穩。

● CT及磁共振檢查可用於觀察確定椎管狀態及神經根、脊髓受累情況。

● 頸椎半脫位需與頸椎后脫位、頸椎病、頸部肌纖維組織炎、筋膜炎等疾病鑒別。

● 僅通過癥狀表現不易區別,需到醫院就診,請醫生檢查和診斷。

● 醫生主要通過體格檢查和影像學檢查排除其他疾病,做出診斷。

● 非手術治療

● ● 牽引通常可以複位。牽引時,取頭顱正中位,重量2-3kg。拍X線片證實複位后,持續牽引3周。由於複位后存在不穩傾向,極易再發脫位,因此複位后應以頭頸胸石膏固定2~3個月。拆石膏后再以頸托維持一段時間。若伴有神經刺激癥狀,可給予激素、脫水藥物、神經營養藥物、改善微循環藥物等。手法複位並不足取,若必須做,則需謹慎操作,防止加重損傷。

● 手術治療

● ● 急性期不主張手術。如在後期仍然存在損傷節段的不穩或伴有遲發性脊髓或神經根壓迫癥狀者,應手術治療。一般行頸前路間盤摘除減壓植骨融合內固定術。若有脊髓壓迫,應施行擴大減壓和植骨融合內固定術。

● 出現頭頸部活動受限、頭頸部發脹及跳動感、頸部強硬、頸部疼痛等癥狀,會影響生活和工作。

● 頸椎半脫位可併發頸椎不穩、脊髓型頸椎病等其他疾病。

● 頸椎半脫位患者經合理治療一般預后良好。

● 伴有神經根或脊髓壓迫癥狀者,視神經根或脊髓受累程度不同而預后不一。

● 頸椎半脫位主要是由外傷導致的,故注意生產、生活安全是預防的關鍵。

● 避免頭頸部遭受外傷。

● 注意自身安全防護。