胃竇血管擴張症

胃竇血管擴張症

胃竇血管擴張症是罕見的消化系統疾病。胃竇血管擴張症的患病率尚不清楚,老年女性多見,胃鏡檢出率約0.03%。胃竇血管擴張症的發病機制尚不清楚。胃竇血管擴張症的患者多有伴隨疾病,如肝硬化、胃黏膜脫垂、硬皮病、慢性萎縮性胃炎、慢性腎衰竭、骨髓移植等,胃竇血管擴張症的發病機制有可能與伴隨疾病相關。胃酸及胃內食物損傷會黏膜下充血血管引起消化道慢性出血。出血量少者可沒有癥狀,出血量大者的主要癥狀是黑便。胃竇血管擴張症的主要治療方法是藥物治療、內鏡下治療和手術治療。胃竇血管擴張症常有多種伴隨疾病,可能會引起嚴重貧血、肝功能障礙、腎功能障礙等嚴重併發症。

● 消化內科、急診科、普通外科

● 胃竇血管擴張症的發病機制尚不清楚,胃竇血管擴張症的患者多有伴隨疾病如肝硬化、胃黏膜脫垂、硬皮病、慢性胃炎等,故胃竇血管擴張症的發病機制有可能與伴隨疾病相關。

● 胃竇部的血管擴張,容易引起長期慢性消化道出血,導致缺鐵性貧血,出血量少者可沒有癥狀,出血量大者的主要癥狀是黑便。

● 主要癥狀

● ● 黑便,嘔血少見。

● 其他癥狀

● ● 貧血相關癥狀,如乏力、易倦、頭暈、頭痛等。

● ● 伴隨疾病癥狀,如消瘦、腹脹、食慾減退、泛酸、噯氣(打飽嗝)等。

● 確診胃竇血管擴張症的檢查主要是血常規、內鏡檢查和組織病理學檢查。

● 血常規

● ● 屬於常規檢測,通過檢查血液中血細胞的數量變化及形態分佈,可用於判斷血液狀況,有助於診斷。

● 內鏡檢查

● ● 內鏡檢查可以較為清晰地觀察到胃竇部血管變化,是診斷胃竇血管擴張症最主要的手段。內鏡下可顯示兩種類型病變:

● ● 條狀型胃竇血管擴張症內鏡下顯示為紅色條狀血管擴張,沿黏膜皺襞向幽門集中,類似西瓜皮條紋,故稱西瓜胃。

● ● 點狀型胃竇血管擴張症內鏡下顯示為瀰漫均勻分佈的紅色斑點。

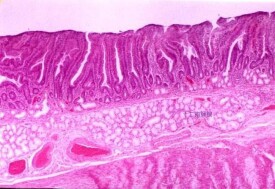

● 胃病理組織學檢查

● ● 部分內鏡檢查不典型者,需要通過胃病理組織學檢查明確診斷。

● 確診胃竇血管擴張症主要依據癥狀、血常規、內鏡檢查和胃病理組織學檢查。診斷依據如下:

● 出現典型表現:便潛血持續陽性,失血量較多者可表現為黑便。

● 血常規顯示血紅蛋白降低,呈現缺鐵性貧血改變。

● 內鏡檢查顯示胃竇血管條狀擴張或瀰漫斑點型改變,可以明確診斷。

● 胃病理組織學檢查顯示黏膜固有層毛細血管及小靜脈擴張、迂曲和淤血,呈瀰漫性或灶性網狀分佈,血管內可見纖維蛋白柱和小血栓,黏膜有輕度炎症改變,可以明確診斷。

● 其他疾病如門靜脈高壓性胃病、胃血管發育不良、糜爛性胃竇炎等也可出現黑便,癥狀上與胃竇血管擴張症類似。

● 如果出現以上類似的癥狀,需要及時去醫院就診。

● 醫生一般會通過內鏡檢查和胃病理組織學檢查,排除其他疾病。其他疾病既無胃竇血管擴張症特有的內鏡下改變又無特有的病理組織學改變,一般不難鑒別。

● 胃竇血管擴張症的主要治療方法包括藥物治療、內鏡下治療和手術治療。

● 藥物治療

● ● 胃黏膜保護劑、H2受體拮抗劑、質子泵抑製劑對出血治療無效。糖皮質激素對伴硬皮病者有效。雌激素聯合孕激素、沙利度胺等療效不確切。奧曲肽對出血有效。

● 內鏡下治療

● ● 內鏡下治療包括熱凝固治療、冰凍治療、內鏡下結紮、射頻消融治療等。其中以氬離子束凝固治療較有效、安全。

● 手術治療

● ● 內鏡下治療效果失敗或複發者,須行手術治療。其中胃竇切除術是臨床最常用的治療方法。

● 胃竇血管擴張症患者長期慢性出血,可能出現嚴重貧血,影響日常生活和工作。

● 胃竇血管擴張症患者常伴發很多其他疾病,如肝硬化、胃黏膜脫垂、慢性胃炎、硬皮病、慢性腎衰竭等。伴隨疾病有可能併發肝功能衰竭、消化道大出血等嚴重併發症。

● 胃竇切除術是臨床上最常用的治療胃竇血管擴張症的手術方法,但是大多數患者伴隨肝硬化、自身免疫病、慢性腎功能障礙、嚴重肝功能障礙等疾病,因此手術風險較大。

● 內鏡下治療中的氬離子束凝固治療是目前最為有效、安全的治療方法,一般患者接受多次治療后胃竇部病變可以得到有效緩解甚至完全消失。

● 對於不能採取手術或內鏡治療的患者,使用糖皮質激素、雌激素、氨甲環酸、奧曲肽等藥物治療,也取得了較好的治療效果。

● 胃竇血管擴張症的病因不明,主要通過預防其伴隨疾病從而達到預防胃竇血管擴張症的目的。

● 平時需合理飲食,忌食辛辣刺激性食物,戒煙戒酒,防治便秘,預防消化系統疾病。

● 保持健康心態,適當體育鍛煉,保證充足睡眠,可以提高自身抵抗力,預防感染和自身免疫病,從而減少引起胃竇血管擴張症的風險。