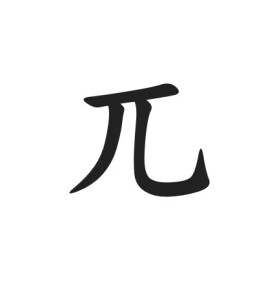

兀

漢語漢字

兀(拼音:wù、wū)是漢語通用規範二級漢字。此字始見於商代甲骨文及商代金文,“兀”最初與“元”是同一個字,都是突出頭部的人形,本義指人的頭。後來為了突出“人”上之“首”,就在上面加了一橫,成為“元”字,分化成了兩個字。頭是人體最高之處,所以“兀”有高聳突出的意思。

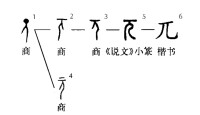

容庚《金文編》元字條收有圖1(兀作父戊卣)一形,並引高景成云:“乃元字初文,與兀為一字。”從《金文編》知道,最早的元與兀是一個字。林義光《文源》亦說:“兀,蓋與元同字。”圖1實際上就是一個側立的人形而突出強調其頭部。它與甲骨文和金文的“人”字構形區別就在於突出代表頭部的填實的圓點。

甲骨文表示人的頭部的圓實點虛化為一橫(圖2、3)。至於後來,再在上加一橫,特指其頭部之所在(圖4)。再加一橫之後的字形4便成了“元”的基本結構,而沒有多出一橫的字形隸變后就成“兀”,於是與“元”分立為二字。元、兀二字本義相同,都指人頭,屬指事字。許慎不知“兀”“元”古本一字而將“兀”另立,且歸屬兒部,顯然是不妥當的。

西周金文不見兀字,因為兀元為一字,不必使用兀字。到了春秋戰國之際的侯馬盟書、春秋吳王劍銘文已經出現兀字,可以認為是元字之省,仍然用為元字,古文字在東方六國文字里多用簡省之形,兀元仍然不能區分為兩個字。《說文》對兀字的解釋,大概是兩漢時人根據“兀”字的形體特點賦予的新的詞義,漢代以後文獻中元字的一些用法,都是根據這一新詞義引申而來的,在用法上與元字完全不同了。因此,兀元二字到了漢代才從音義形上開始有所分工,成了兩個字,兩個詞,但字形、字音上仍有聯繫。

兀

兀 wù ㄨˋ

● ● 高而上平,形容禿山,泛指禿:~鷲。“蜀山~,阿房出。”

● ● 高高地突起:~然(a.高高突起的樣子;b.突然;c.昏沉無知的樣子)。突~。

● ● 中國元曲中用作發語詞:~那。~的(dì)(a.這,這個;b.怎麼,怎的;c.突然)。

兀 wū

● ● ——「兀禿」 wūtu:同「烏塗」 wūtu。

● ● 另見 wù

兀 wù

〈形〉

● ● (指事。從一,在人上。人頭上一橫,表示高平。本義:高聳特出的樣子)

● ● 同本義 [towering and level]

兀,高而上平也。——《說文》

何時眼前突兀見此屋。——杜甫《茅屋為秋風所破歌》

● ● 又如:兀岸(直聳挺拔);兀嶁(險峻)

● ● 光禿(如毛髮)的 [bald]

蜀山兀。——唐· 杜牧《阿房宮賦》

● ● 又如:兀首(頭髮脫落)

● ● 茫然無知 [utterly ignorant]

臨文乍了了,徹卷兀若天。——柳宗元《讀書》

● ● 又如:兀兀陶陶(醉酒);兀楞楞(痴獃)

● ● 不夠穩定 [unstable]。如:兀突突(形容心跳不安)

● ● 獨立 [independent]

焉有翡翠橫肩,援琴合膝,而能兀焉自立者也?——清· 吳從先《金小品傳》

● ● 昏沉 [dazed]。如:兀兀騰騰(昏昏沉沉)

兀 wù

〈動〉

動搖,搖晃 [shake]

兀其根本而能全於長世者也。——《後漢書》

兀 wù

〈副〉

● ● 還;仍然;到目前依舊 [still]。如:兀子(仍然;還);兀自(兀子。還,仍然)

● ● 筆挺地 [upright]。如:兀坐(端坐)

兀 wù

〈代〉

● ● 這,那 [this;that]。如:兀是誰(那是誰;這是哪一位);兀底(這;這個);兀得(這個;這)

● ● [名]∶姓

● ● 另見 wū

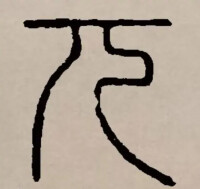

【卷八】【兒部】五忽切(wù)

高而上平也。從一在人上。讀若敻(xiòng)。茂陵有兀桑里。

〖註釋〗①高:《說文解字·長部》:“兀者,高遠意也。”②從一:王筠《說文解字句瀆》:“一在上,故日上平。”③茂陵:《漢書·地理志》:“右扶風有茂陵縣。”在今陝西省興平東北。

高而上平也,從一在兒上。

段註:兒各本作人,今正。一在兒上,高而平之意也。凡從兀聲之字多取孤高之意。

讀若夐。

段註:夐今韻在四十四諍。古音在元寒部。今韻十月者,元之入也。兀音同月,是以跀亦作?,其平聲讀如涓,在十四部。今音五忽切。

茂陵有兀桑里。

段註:《地理志》《右扶風》有茂陵縣。《郡國志》同。許多言鄉言亭。此言里者,蓋周秦舊名。

五忽切,入沒疑 ‖兀聲物2部(wù)

兀,高皃。又姓,後漢改樂安王元覽為兀氏。五忽切。十六。

【子集下】【兒部】兀 ·康熙筆畫:3 ·部外筆畫:1

《唐韻》《集韻》《韻會》《正韻》並五忽切,音杌。《說文》:兀,高而上平也。從一在人上。

又刖足曰兀。《莊子·德充符》:魯有兀者叔山無趾,踵見仲尼。仲尼曰:無趾,兀者也。

又柳宗元《晉問篇》:乘水潦之波,以入於河而流焉,湯突硉兀。註:危石也。

又兀兀,不動貌。韓愈《進學解》:常兀兀以窮年。

又《正韻》:臬兀,不安也。亦作卼。《易·困卦》:於臲卼。

又姓。《韻會》:後魏改樂安王元覽為兀氏。

又《韻會》:或作掘。《莊子·齊物論》:掘若槁木。

兀

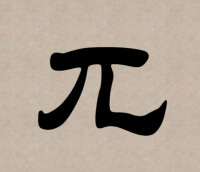

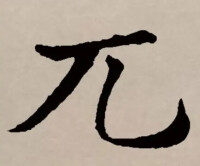

篆書書法

隸書書法

楷書書法

方言集匯

客家話:[梅縣腔] ngut7 [海陸豐腔] ngut7 [客語拼音字彙] ngud5 [寶安腔] ngut7 [客英字典] ngut7 [台灣四縣腔] ngut7

粵語:ngat6

潮州話:溫4,ug4(uk 舊時又音ngurt)

上古音系

| 字 | 聲符 | 韻部 | 對應廣韻小韻 | 擬音 | 註解 |

|---|---|---|---|---|---|

| 兀 | 兀 | 物 | 兀 | ŋuːd |

廣韻

| 字 | 小韻 | 反切 | 聲母 | 韻母 | 韻目 | 調 | 等 | 呼 | 韻系 | 韻攝 | 廣韻目次 | 高本漢 | 王力 | 李榮 | 邵榮芬 | 鄭張尚芳 | 潘悟雲 | 蒲立本 | 推導現代漢語 | 古韻羅馬字 | 有女羅馬字 | 註解 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 兀 | 兀 | 五忽 | 疑 | 沒 | 沒 | 入聲 | 一等 | 合口 | 魂 | 臻 | 入十一沒 | ŋuət | ŋuət | ŋuət | ŋuət | ŋuət | ŋuot | ŋwət | wu4 | nguot | nguot | 髙皃又姓後漢改樂安王元覽爲兀氏五忽切十六 |

蒙古字韻

| 字 | 八思巴字 | 八思巴字 修正 | 八思巴字 其他形式 | 音譯 | 音譯 修正 | 音譯 其他形式 | 擬音 | 聲調 | 註解 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 兀 | ꡟ | u | u | 入聲 |

中原音韻

| 字 | 小韻 | 聲母 | 韻母 | 韻部 | 聲調 | 四呼 | 寧繼福 | 註解 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 兀 | 屋 | 影 | 魚模合 | 魚模 | 入聲作上聲 | 合口呼 | u |

洪武正韻牋

| 字 | 小韻 | 反切 | 韻目 | 韻部 | 聲調 |

|---|---|---|---|---|---|

| 兀 | 兀 | 五忽 | 二質 | 真 | 入聲 |

分韻撮要

| 字 | 小韻 | 聲母 | 韻母 | 韻部 | 聲調 | 註解 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 兀 | 兀 | 我 | 第八賓稟嬪 | 陽入 | 岩密切高也不動貌 |

兀立、兀傲、兀鷲、兀自、兀者、兀硉、陶兀、兀爾、硉兀、峍兀

兀兀窮年、突兀森郁、冥然兀坐、陶陶兀兀、騰騰兀兀