共找到3條詞條名為曾漢民的結果 展開

- 國家高技術新材料領域第一屆首席科學家

- 寧都縣市場和質量監督管理局公平交易局局長

- 寧波鎮海煉化利安德巴賽爾新材料有限公司法定代表人

曾漢民

國家高技術新材料領域第一屆首席科學家

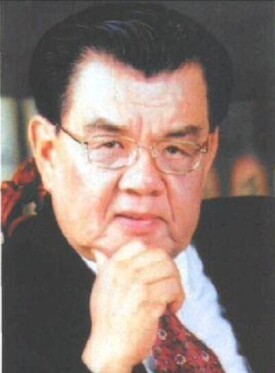

曾漢民,男,著名高分子化學和材料科學家及教育家,留蘇博士、教授、博士生導師,中山大學校務委員會副主任,中山大學校長(1991年4月-1995年6月),國家高技術(863)新材料領域第一屆首席科學家,何梁何利基金科學與技術進步獎獲得者。

![曾漢民[中山大學校長]](https://i1.twwiki.net/cover/w200/m0/2/m02dd46ad18a5e7b82ca43444c39e4c42.jpg)

曾漢民[中山大學校長]

| 時間 | 院校 | 專業 | 學位 |

| 1951.9-1955.7 | 廣州中山大學 | 化學系 | 學士 |

| 1955.8-1956.10 | 北京俄語學院 | 碩士 | |

| 1956.11-1957.12 | 蘇聯莫斯科門捷列耶夫化工學院蘇聯科學院 | ||

| 1958.1-1960.12 | 蘇聯科學院 | 博士 |

![曾漢民[中山大學校長]](https://i1.twwiki.net/cover/w200/ma/e/mae2cdbdab9c3ded88c2415615f141a58.jpg)

曾漢民[中山大學校長]

1961.1-1962.12二機部北京第五研究所任科研組長。

1963.1-1978中山大學化學系任教員、科研組長、副教授。

1978-1985中山大學高分子研究所副教授,教授,副所長兼研究室主任。

1986.7-現在中山大學高分子化學和物理博士生導師。

1983.12聯合國工業發展組織(UNIDO)專家顧問。

1987.2-1991.5國家高技術新材料領域第一屆專家委員會首席科學家。

1991.4-1995.7中山大學校長兼校學術委員會和學位委員會主任。

1985.5-2001.2中山大學材料科學研究所所長。

1995.8-現在中山大學校務委員會副主任。

![曾漢民[中山大學校長]](https://i1.twwiki.net/cover/w200/m7/b/m7b0587cf5e3108e974c4074c98876d7b.jpg)

曾漢民[中山大學校長]

五十年代後期開拓一類碳鏈-雜鏈新型結晶接枝共聚物;

六十年代初期提出接枝共聚反應的凝膠效應及含接枝大分子增韌劑共混體系的界面增容效應及增韌機理。研製成功新型高抗衝擊強度塑料,滿足了軍工和民用急需,建立我國第一個橡膠接枝共聚-共混增韌塑料中試廠;

70年代後期至今的科研成果主要在三個方面:

1.碳纖維及碳/碳複合材料的微觀結構與性能關係的研究。當時未見有國內外相關報導,而這類研究對碳纖維及其複合材料的研製、生產和應用都有較大的指導意義和推動作用,是解決中國戰略武器急需的新材料的關鍵技術。因此,他先後獲1978-1979年國防科委科技成果獎和1982年國家自然科學三等獎。1983年他出席聯合國工業發展組織(UNIDO)在巴西召開的碳纖維應用國際會議,向世界介紹中國碳纖維及其複合材料的發展情況,受到與會專家的讚賞,曾漢民教授被聘請為UNIDO專家顧問,並參加UNIDO支援巴西的碳纖維生產線的驗收工作。

2.在國內最早開展碳纖維增強熱塑性樹脂界面特徵的研究。他系統地研究了高性能熱塑性樹脂及其共混體系、熱固性乙炔端基碸(ATS)/熱塑性聚合物半互穿網路共混體系,以及它們的碳纖維或混雜纖維(碳纖維/玻璃纖維)增強複合材料的微觀結構、界面效應、混雜效應及界面層優化設計與性能及其應用特性之間的關係。首次提出各種纖維對結晶性聚合物(如PPS,PEEK等)誘導形成橫晶(transcrystalline)界面效應的機理,此成果受到國內外同行的讚譽並多次被引用。正如曾漢民主持的國家自然科學基金重大項目“複合材料微觀結構與性能研究”被專家組驗收評價為“A”時指出:在結晶高聚物基複合材料界面層的形成、控制和機理,界面微觀結構和宏觀性能,複合工藝等方面的創造性研究成果處於國際先進地位。他與合作者十多年有關碳纖維及複合材料微觀結構研究成果還集中反映在其專著《碳纖維及其複合材料顯微圖像》(中、英文版)中。此專著受到國內外專家一致好評,並獲1991年國家教委科技進步(甲類)一等獎。曾漢民等人還首次用CF/PPS複合材料代替高強合金鋼製造成功航模高速內燃發動機旋板及製造能承受90米/秒風速的風杯,用於災害性天氣預報;製造耐高溫、耐腐蝕、減摩抗磨的化工及紡織機械零部件等,均取得良好的效果。這些研究成果先後獲1986年國家教委科技進步二等獎。國家重點科技攻關項目“複合材料界面與非線性結構設計”獲1992年中國科學院自然科學三等獎。此外,他研究成功多種熱塑性聚合物基新型導電複合材料,並首次發現導電複合材料呈現二階逾滲特性(Twosteppercolation),獲得更寬更穩定的加工範圍。他申請兩項發明專利。新型高性能半互穿聚合物網路的研究首次揭示形成Semi-IPN過程的反應性增塑作用,及此類體系相容性、微相分離及其界面層優化設計和界面穩定化機制,獲1994年廣東省自然科學二等獎。

![曾漢民[中山大學校長]](https://i1.twwiki.net/cover/w200/me/1/me136784dc3e28cc81424bf9bfb9d3e55.jpg)

曾漢民[中山大學校長]

擔任《高分子學報》《高分子材料科學與工程》《合成纖維工業》《航空材料學報》《材料研究學報》《宇航材料工藝》《高科技纖維與應用》《WaterTreatment》等學術刊物編委會委員和《離子交換與吸附》雜誌副主編,《材料導報》特邀編委,《材料科學與工程》《塑料工業》《複合材料學報》和《工程塑料應用》等刊物顧問。

![曾漢民[中山大學校長]](https://i1.twwiki.net/cover/w200/m8/e/m8e86a5cbc0ce3ec8c9e4a2a1bca573f7.jpg)

曾漢民[中山大學校長]

| 時間 | 獲獎全稱 | 具體獎項 | 頒獎機構 |

| 1995年 | 國家第二屆優秀科技圖書 | 二等獎 | |

| 1990年 | 國務院政府特殊津貼 | ||

| 1990年 | 全國高等學校先進科技工作者 | 先進科技工作者 | 國家教委和國家科委 |

| 1985年 | 全國優秀科技工作者 | 優秀科技工作者 | |

| 1985年 | 五一勞動獎章 | 勞動獎章 | |

| 1984年 | 國家級突出貢獻中青年專家 | 中青年專家 | |

| 1991年5月 | 國家八六三計劃先進工作者 | 先進工作者 |