陰陽辨證

陰陽辨證

中醫術語,系八綱辨證(指陰陽、表裡、寒熱、虛實八類證候,為中醫辨證學的基本綱領)的具體內容之一。八綱辨證的特點在於把握疾病發生髮展過程的整體性、確定性與相關性。陰、陽則是區分疾病類別、歸納證候的總綱。

● 英文名稱:Yin-yang Pattern Identification/Syndrome Differentiation

● 學科來源:中醫藥學—診斷學—八綱辨證

● 善診者,察色按脈,先別陰陽。(《素問·陰陽應象大論》)

● 以陰陽學說為指導,將臨床證候歸屬為陰證、陽證兩大類的辨證方法。

● 引自全國科學技術名詞審定委員會——術語在線

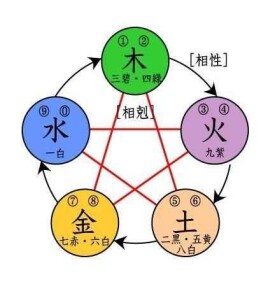

● 陰、陽代表相互對立的兩個方面,疾病的性質、臨床的證候,一般都可歸屬於陰或陽的範疇,陰陽是八綱的總綱,陰陽辨證可以將表裡、寒熱、虛實再加以總的概括。

● 陰陽的對立統一是天地萬物運動變化的根本規律,屬於中國古代哲學理論範疇。中醫學以陰陽交感、對立、互根、消長、轉化及自和規律,認識和說明生命、健康和疾病。其中陰陽辨證,是運用陰陽學說認識疾病的方法論。

● 陰陽最初指日光的向背,向日為陽,背日為陰,後來引申為氣候的寒暖,方位的上下、左右、內外,運動狀態的躁動和寧靜,性別的男女等。運用陰陽學說認識疾病,即為陰陽辨證。

● 凡符合“陰”的一般屬性的證候稱為陰證,如里證、寒證、虛證。表現為抑制、沉靜、衰退、晦暗、向內、向下、隱匿、變化緩慢等。臨床常表現為精神萎靡,聲低乏力,畏冷肢涼,口淡不渴,小便清長,大便溏泄氣腥,舌淡胖嫩,脈沉遲、微弱、細等。

● 凡符合“陽”的一般屬性的證候稱為陽證,如表證、熱證、實證。表現為興奮、躁動、亢進、明亮、向外、向上、明顯、變化迅速等。臨床常表現為面色偏紅,發熱,肌膚灼熱,煩躁不安,語聲高亢,呼吸氣粗,喘促痰鳴,口乾渴飲,大便秘結或有奇臭,小便短赤,舌質紅絳,苔黃黑生芒刺,脈象浮數、洪大、滑實等。

● 如果患者表現為精神萎靡不振,怕冷喜暖,小便清長,大便溏泄,一般判斷為陰證;如果患者表現為壯熱,口大渴,大便干硬,小便短赤,一般判斷為陽證。但陰證與陽證的劃分不是絕對的,而是相對的。對具體病證進行陰陽歸類時,會存在陰中有陽、陽中有陰的情況,這就是中國古代哲學的辯證法。

● 《素問》最早提出陰陽辨證的概念:“善診者,察色按脈,先別陰陽。”張仲景把傷寒病分為陰證、陽證,以三陰、三陽為總綱。明代張景岳強調:“凡診脈施治,必先審陰陽,乃為醫道之綱領。”將陰陽辨證作為八綱辨證的總綱。

● [1] 世界衛生組織(西太平洋地區).北京大學第一醫院中西醫結合研究所,譯.WHO西太平洋地區傳統醫學名詞術語國際標準。北京:北京大學醫學出版社,2009.

● [2] 印會河。中醫基礎理論.5版。上海:上海科學技術出版社,1984.

● [3] 鄧鐵濤。中醫診斷學.5版。上海:上海科學技術出版社,1984.