淤泥

土力學

淤泥是一種天然含水量大於流性界限,孔隙比大於1.5的軟土。是海灣、湖沼或河灣中水流緩慢的環境中有微生物參與作用的條件下所形成的一種近代沉積物。富含有機物,常呈灰黑色,力學強度低,壓縮性強。地基中如有淤泥則易引起建築物沉陷。

淤泥是靜水或緩慢的流水環境中沉積、經生物化學作用形成、天然含水量大於液限、天然孔隙比大於或等於1.5的粘性土。在有微生物參與作用的條件下形成近代沉積物,富含有機物,通常呈灰黑色;力學強度低,壓縮性強。其抗震性能很差。在強烈地震作用下,易引起建築物地基沉陷。

淤泥屬特殊土,具有不同於一般土的特性。淤泥質軟土含水率較高,一般大於40%,具有流變性、觸變性;顏色一般呈深灰色或暗綠色,並有臭味;天然孔隙比大於1.0;含有機質,甚至變成泥炭土(有機質含量大於50%時);強度低、壓縮性大、透水性差、抗剪強度低等。其高含水率和富含有機質是淤泥最顯著的特徵,影響著其他性能。淤泥中含水率變化較大,如有的含水率大於液限,而有的卻相反。淤泥中較高含水率嚴重影響其力學性能。土體抗剪強度作為結構設計最重要的參數,受含水率影響較大,隨著淤泥中含水率增大,其呈降低趨勢。高含水率亦影響土體粘聚力,使土顆粒間作用力減弱。黃麗珊的研究表明,淤泥的粘聚力與液限和含水率之差呈正比,表明粘聚力受含水率影響。富含有機質是淤泥又一顯著特點。所謂有機質是指土中各種動植物殘骸和微生物及它們的生命活動所產生的物質的總和,它是淤泥土中最活躍因素之一,屬於土壤學範疇。有機物是很複雜的物質,很難給出確切定義較為廣泛接受的是蘇聯學者Kononova的觀點,認為土中有機質的存在,主要有以下幾類:

(1)新徠鮮及分解不充分的動植物殘體。

(2)腐殖質。①腐殖物質:腐殖酸(又稱胡敏酸、富里酸)等;②生物殘體的分解物和由微生物再合成的產物:蛋白質、碳水化合物及其衍生物、蠟、樹脂、脂肪等。其中腐殖質約佔50%~90%,而腐殖酸又是腐殖質的主要成分,約佔60%左右,對淤泥物理化學性能起決定性影響。

腐殖酸的形成過程稱為腐殖化作用,腐殖化作用是一系列極端複雜的過程,其中主要是微生物為主導的生化過程,也可能是純化學的反應,但具體作用還無定論。其中比較典型的理論有:木質素-蛋白理論、多酚理論、細胞自溶理論及微生物合成理論等,其中前兩種理論較為重要,得到廣泛應用,並詳細說明了腐殖酸的形成過程。有機質的存在影響著土體的性能,試驗及實踐均表明,隨著有機質含量的增大,土體液塑限提高,而流變阻力減小。有的學者則認為只有當有機質含量達到一定程度時,土的液塑限才隨有機質含量增大而增大,這個含量約為3%~4%。對於有機質是如何影響土體物理性能的,一般認為有機質通過吸附土顆粒表面的結合水,影響著土體物理性能,其中強結合水是主要因素,弱結合水是次要因素。

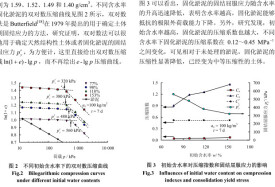

土壤固化處理具有悠久的歷史,早在幾千年前,人類就懂得用石灰和火山灰來固化土壤,以適應生產活動的需要。但是將其作為一門學科來研究,卻僅有百餘年的歷史。淤泥固化處理是指通過在淤泥中加入一定量的外摻劑,改善淤泥土的物理力學性能,以滿足不同工程需要的一門技術,屬土壤固化處理範疇。淤泥固化處理以其工藝簡單、施工效率高、價格合理等優點,使其在實踐中得到廣泛的應用。淤泥中加入固化材料后,其物理性能將發生改變,這是因為:淤泥與固化材料比重不同,有的固化材料比重大於淤泥,有的則相反,兩者混合后,改變了淤泥比重;固化材料的加入往往消耗部分水分及有機質,生成新的物質,從而改變淤泥含水率、液塑限及流變性。)強度。淤泥固化土作為工程填料使用,強度是其最主要的指標,現階段強度研究主要集中在無側限抗壓強度及抗剪強度等參數。由於淤泥具有高含水率、富含有機質等特點,因此對淤泥固化土的強度影響因素的研究,主要集中在初始含水率、有機質、固化材料摻加量等方面。初始含水率較大,淤泥固化土強度降低;有機質大,減小固化土強度,甚至使固化材料失效;而固化材料的摻入量也是決定性因素,固化材料摻加量不足,固化土無強度,量過大,多餘部分則失去作用。變形。淤泥固化土的變形包括受力變形和環境變化引起的變形。受力變形包括無側限抗壓強度的破壞應變,三軸試驗中不同圍壓下固化土的軸嚮應變以及構件的拉伸變形;環境變化引起的變形包括不同齡期、不同條件下的體積變形等。

淤泥固化土作為各類工程的承載基礎或砌築材料,其耐久性是必須考慮的因素。因其屬親水性膠凝材料,受水影響大,因此應考慮水對耐久性的影響,包括抗滲性、抗凍性以及特殊條件下的抗沖刷性、耐腐蝕性等。淤泥固化土抗滲性往往較好,而抗凍性則較差。在影響淤泥固化土力學性能的因素中,往往對耐久性也有影響,力學性質好,耐久性也好。