國民幸福指數

國民幸福指數

國民幸福指數,是指反映國民生活質量和幸福程度的指標。1970年不丹國王首先提出國民幸福總值GNH的概念。它是針對國內生產總值(GDP)指標不能反映國民的生活質量,不能測度國民的幸福程度,不能反映經濟的可持續發展而提出的。GNH這一指標體系包括政府善治、經濟增長、文化發展和環境保護四大方面。美國心理學家卡尼曼與普林斯頓大學的艾倫·克魯格從2006年起編製國民幸福指數。由四級指標體系構成:社會健康指數、社會福利指數、社會文明指數、生態環境指數。每一級指標體系中都由若干個指標構成,指數的計算採用加權平均法。國民幸福措數的提出對於轉變發展的觀念有著重要的意義,但它不能完全表徵和度量經濟發展狀況。

是北京工商大學世界經濟研究中心主任季鑄教授整理的概念。

國民幸福指數

國民幸福指數(GNH)最早20世紀70年代是由南亞的不丹王國的國王提出的,他認為“政策應該關注幸福,並應以實現幸福為目標”,人生“基本的問題是如何在物質生活(包括科學技術的種種好處)和精神生活之間保持平衡”。在這種執政理念的指導下,不丹創造性地提出了由政府善治、經濟增長、文化發展和環境保護四級組成的“國民幸福總值”(GNH)指標。

不幸福的原因

說到旅遊,不丹不是“來者不拒,多多益善”,而是採取了一種限制規模的旅遊發展模式,從來不在國際上搞大型的促銷宣傳。不丹限制入境旅遊者的總數,對遊客徵收每人每天200美元的旅遊費,同時禁止某些區域開展旅遊業,實行“高質量、高價格、全包價”的做法。政府對旅遊經營者制定了《工作手冊》,對旅遊者有《行為規範》。此外,不丹不僅禁止使用塑料袋,而且是這個地球上唯一禁止吸煙的國家。雖然不丹每年從旅遊業獲得的收入僅300萬美元,但足以保持旅遊業穩定發展,而對社會自然的影響則很小。

類似GNH這樣的嘗試,在國際社會已經有多種,例如“綠色GDP”、聯合國人類發展指標,英國的“國內發展指數”(MDP,該指數扣除了為抵消社會和環境成本而耗費的開支,考慮了長期的環境損毀和自然資本貶值,肯定了為確保謹慎投資和貿易平衡進行的一系列經濟調整,反映了收入增加1英鎊對窮人的意義要大於富人的事實,計入了家庭勞動的價值)等等。這些指標的創設,反映出單一GDP指標的局限性,也昭示著人類自身的新需要。“現在很多地方政府都提出了幸福指數、群眾滿意度等新的評價指標,總的來看雖然有點簡單,但這件事做起來總比不做強。”中科院院士程國棟在去年年初,就提出了一份《落實“以人為本”,核算“國民幸福指數”》的提案,建議國家組織有關部門研究制訂一套“國民幸福指數”的評價體系。

2004年,中國人均GDP已經是1270美元。1980年以來,中國的GDP以年均9.3%的高速度增長,在東亞創造了新的經濟奇迹。經濟成就舉世矚目,而整體的人文發展情況卻呈現出與GDP增長不協調的逆態勢。2003年環境污染和生態破壞造成的經濟損失占當年GDP的15%,反映收入分配公平性的基尼係數超過0.4的社會失衡臨界點。

根據荷蘭Erasmus大學的RuutVeenhoven教授對中國3次幸福指數的調查,中國1990年國民幸福指數為6.64(1-10標度),1995年上升到7.08,但2001年卻下降到6.60。數據表明,即使經濟持續快速增長也並不能保證國民幸福的持續增加。

對於人的主觀幸福感的測量在20世紀60年代晚期到80年代中期,成為心理學的一個熱點研究領域。心理學家對於主觀幸福感的探討更多地來自生活質量、心理健康和社會老年學三個學科領域。由於社會學家和經濟學家加入幸福感研究的行列,幸福感的豐富內涵和表現形式得到了更多的揭示。

應該說,作為社會心理體系一個部分的幸福感,受到許多複雜因素的影響,主要包括:經濟因素如就業狀況、收入水平等;社會因素如教育程度、婚姻質量等;人口因素如性別、年齡等;文化因素如價值觀念、傳統習慣等;心理因素如民族性格、自尊程度、生活態度、個性特徵、成就動機等;政治因素如民主權利、參與機會等。

此外,對主觀幸福的理解還涉及許多分析層面,主要包括認知與情感、個體與群體、橫向與縱向、時點與時段,等等。在主觀幸福感與社會心理體系諸多因素和層面之間的密切聯繫中,以下幾點是十分獨特而重要的:

就社會層面而言,其成員的幸福感將受到他們心理參照系的重大影響,例如在一個封閉社會中,由於缺乏與其他社會之間的比照,儘管這個社會的物質發展水平不高,但由於心理守常和習慣定勢的作用,其成員便可能知足常樂,表現出不低的幸福感;而一個處在開放之初的社會,面對外來發達社會的各種衝擊,開始了外在參照,因此,其成員的幸福感便可能呈現下降之勢,因為此時他們原有的自尊受到了創傷。

人們的成就需要決定他們的成就動機程度,成就動機程度又決定其預期抱負目標。其中人們對於自身成就的意識水平是一個重要環節,因為如果人們意識到的自身成就水平高於他們的預期抱負目標,那麼,便會產生強烈的幸福感;反之,如果人們意識到的自身成就水平低於他們的預期抱負目標,那麼,則不會有幸福感可言。

它指的是,個人對於自我認同的連續性、對於所生活其中的社會環境表現出的信心。這種源自人和物的可靠感,對於形成個體的信任感是極其重要的,而對於外在世界的信任感,既是個體安全感的基礎,也是個體抵禦焦慮併產生主觀幸福感的基礎。因此,人的幸福感有時與其經濟狀況或收入水平之間並未呈現出簡單的正相關係,在現實生活中,一些經濟狀況不佳的人,其幸福感卻不低,而有些百萬富翁卻整日憂心忡忡。

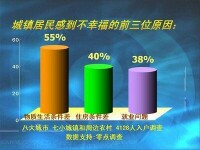

因此,我們就可以理解,為什麼中國人的幸福感在過去10年中先升后降,表現出與經濟發展軌跡之間的非同步性。其中主要原因在於,改革開放和現代化建設初期,物質發展成效明顯地呈現出來,那時社會分化程度還不大,社會成員在心理上更多是作縱向比較,與過去的生活水平相比,較容易產生滿足感。近10年來,社會結構轉型加速,各個領域的體制改革日益全面觸及深層利益,社會分化程度加大,尤其是貧富差距凸顯;在社會心理方面,隨著生活條件逐漸改善,人們需求層次日益提升,且呈現出多樣化態勢,因此,需求能被滿足的標準相對提高了;而由於資源相對短缺和競爭加劇以及現代生活節奏加快,人們的各種壓力感大大增加,這一切都強有力地影響了人們的幸福感。

值得特別關注的是,一些調查結果表明,近年來人們對社會問題的關心更傾向於與民生有關的領域,民生問題成為大多數社會成員最關切的社會問題。這種關注重點的變化,反映了人們對於社會發展態勢的判斷。而對於民生問題關注程度的上升,尤其反映了體制改革與社會發展正在對人們的生存條件和生活質量產生最強有力的影響。這一切極其深刻地影響人們的本體安全感,即具體表現為對社會生活保障需求的增強,從而影響到人們的幸福感。

近年來,“幸福指數”成為我國學術界的一個熱門話題,同時也成為一些政府部門的實踐課題。

幸福指數就是指把主觀幸福感作為一項指標,通過運用專門的測量工具去獲得人們主觀幸福感的數量化結果。然而,如果幸福指數將在生活質量指標體系中甚至將在一個地方或國家的發展規劃中扮演一種重要而合理的角色的話,那麼,對於幸福指數尋求一種充分的理解,並且避免各種誤讀,無疑成為一項最基本的前提。

對於幸福的理解涉及了哲學、心理學、社會學、經濟學、文化學等多個學科,這說明了社會心理體系的高度複雜性,而這種複雜的主觀世界要用數量化的工具來加以測量和說明,無疑是對現代社會科學的局限性提出一個重大挑戰。因此,關於幸福指數一種可能的誤讀就是,將幸福指數簡單化的傾向。典型表現之一是,希望通過一份調查問卷就能達成對主觀幸福感全面而準確的把握。而幸福感在測量上存在的一個重要問題就是:在進行測量的時間之點上人們所表達的生活感受,是否能夠代表他們在一個時期里的總體生活感受。

幸福指數是社會發展狀況及其問題的“風向標”和“晴雨表”。如果說社會心理體系包含理性層面的認知評價和感性層面的情緒感受,那麼,在幸福感中情緒感受這一感性層面常常佔據主導地位,幸福感有時是一種很個體化的主觀領域。因此,在實踐領域中,幸福指數可以成為生活質量指標體系中一個重要方面,但並非唯一方面。在這裡,關於幸福指數一種可能的誤讀就在於,認為幸福指數能夠作為體現個人生活質量和衡量社會進步程度的一個絕對性指標,從而忽視了對於社會發展內涵和人的精神領域的豐富性的考慮。

作為制定發展規劃和社會政策一種重要參考因素的幸福指數,與GDP之間的關係應該是辯證的。GDP是硬指標,幸福指數是軟指標,兩者在發展規劃和社會政策中各具獨特的地位與作用。能夠關懷幸福,說明發展理論與發展實踐上升了一個層次,發展的內涵更加豐富了。但決非要在GDP與幸福指數之間做一種非此即彼的選擇。因此,關於幸福指數又一種可能的誤讀就在於,產生“幸福指數崇拜”,即將幸福指數的意義無條件地誇大化、片面化、偏激化。

對於幸福感的測量,西方心理學家、社會學家和經濟學家等已經探索了幾十年,具有了一定的知識和經驗積累。既便如此,尚未有任何一種幸福感測量工具能夠得到普遍認同,許多量表仍處在不斷改進之中。中國與西方的社會、文化背景及其反映形式之一的社會心理都存在差異,從而對於幸福的理解不會完全相同,感受幸福的方式也會有所差異。因此,我們若要研製出一套既體現國際水平又符合中國國情的幸福感測量工具,尤其是獲得可以作為發展規劃和社會政策參考的幸福指數,尚有待進行高水準、創新性的多學科合作研究。

國民幸福指數=收入的遞增/基尼係數×失業率×通貨膨脹

這個公式中的基尼係數(Ginico efficient)是反映收入分配公平性、測量社會收入分配不平等的指標。

國民幸福指數=生產總值指數×a%+社會健康指數×b%+社會福利指數×c%+社會文明指數×d%+生態環境指數×e%。

其中a,b,c,d,e分別表示生產總值指數、社會健康指數、社會福利指數、社會文明指數和生態環境指數所佔的權數,具體權重的大小取決於各政府所要實現的經濟和社會目標。

今後我國將推出幸福指數、人的全面發展指數、地區創新指數以及社會和諧指數等新的統計內容。這是國家統計局局長在國新辦的新聞發布會上透露的,他表示,推出這些指數,用以適應各方面對我們國家經濟社會協調發展、人的全面發展以及民生、人文這方面的需求。

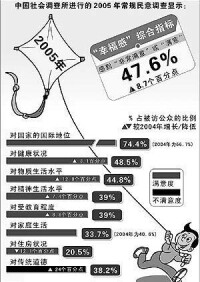

國家統計內容的系列新面孔表明,經濟指標,逐步擴展到環保指標、製造業指標和構建和諧社會的指標上。人們對幸福的關注度逐年增強,人們也越來越關注自己的生活狀態,中國社科院的最新調查顯示,2005年,72.7%的城鄉居民感覺生活是幸福的,比上年下降了5個百分點。

對於幸福指數,每位專家學者都給出了自己的定義,大都體現在追求人類社會文明發展、以人為本等辭彙上。

在北京市兩會期間,北京市統計局局長崔述強就曾公開表示,指標體系,並將其納入和諧社會指標評價體系中,將“幸福感”作為衡量北京社會和諧與否的一個重要指標。他指出,市民對生活境遇、工作境遇等的滿意度都可能成為幸福指數。

清華大學公共管理學院副院長王名也曾表示,原有的收入等“硬指標”已無法反映人們的精神需求和心態差別。提出“幸福指數”這個概念,正在把原來追求的“GDP至上論”轉向更多元化的評價標準。“這體現了當前執政理念的變化”。

美國國民幸福指數可信度遭質疑

《華爾街日報》發表James Bovard題為《“幸福指數”比GDP增長率重要嗎?》的評論,對國民幸福指數的可信度提出質疑,並認為創設國民幸福指數的政策意圖在於“反對一切試圖限制財政支出的努力”。

近年來美國學界越來越多的人認為,國內生產總值(GDP)指標用于衡量公民是否真正幸福是存在缺陷的。比如奧巴馬總統提名的世界銀行行長金墉就警告說,對GDP增長和企業利潤的追求,實際上惡化了千百萬人的生活。鑒於這種日益強烈的擔憂,奧巴馬政府正在資助制定新型幸福指標的研究工作。美國國家科學院一個專門小組正在分析調查美國人“主觀幸福感”的各種建議,調查結果被認為可以指導聯邦政府的決策。

James Bovard指出了此前諸多國民幸福指數的支持者已經意識到的問題,即構造一個聯邦幸福指數將是一件棘手的任務。

其一,調查是否準確。他1980年曾在伊利諾伊州南部為人口普查局工作,該局連人頭都沒有數好,何況衡量情緒遠比數人頭困難。

其二,調查是否會被人操控。他問到,聯邦人員會不會像他們對待失業率那樣操縱幸福統計數據?如果有人沒在之前六個月主動尋找快樂,那麼他們會不會被正式排除在官方統計之外?政府官員會不會炮製出“季節性調整”來忽視掉絕望感的月度波動?

其三,幸福指數的調查結果是否可信。比如,官方情緒調查會不會忽略掉中年男人因脫髮而產生的任何不幸福感,就像消費價格指數常常忽略居住和食品價格的上漲一樣?

他批評美國勞工統計局現在通過據稱與消費產品質量提升相關的“用戶體驗調整”來壓低官方通脹率。由此他認為,聯邦人員或許可以通過加入額外的滿足感來提高幸福率(在他們看來,如果人們確實意識到政府為他們所做的一切美好事情,這種額外的滿足感就會存在)。因而他質疑,有理由指望聯邦幸福指數比通脹率更可信嗎?

這些質疑都是有道理的,的確是國民幸福指數要增強可信度必須回應的難題。但James Bovard批判國民幸福指數的要害,在於幸福指數的推動,內在包含了通過增加公共支出的方式提升幸福感的政策邏輯,而他基於反對政府干預的自由放任立場,從根本上否定幸福指數的必要性和可行性。

James Bovard分析了幸福指數運用於政策的路徑,認為其基本思路在於,通過增加公共投入的經濟刺激方案產生“幸福乘數”。他將之與凱恩斯學派的“乘數效應”相類比。

他抱怨道,幾年前美國聯邦統計數據曾闡述過去幾年的“乘數作用”,美國2009年經濟刺激方案所花掉的每一美元都會在經濟活動中產生1.57美元(每一美元的食品券會在經濟活動中產生1.84美元,每一美元的失業救濟會產生2美元),而如果根據這些公式,美國經濟兩年前便可實現強勁復甦。而現實完全不是這樣。由此他嘲弄,如果用“主觀幸福感”調查來指導聯邦政府的決策,也會有同樣結果,那種“入不敷出的花錢方式會自動產生一個2.4的‘幸福乘數’”的預測是完全無法兌現的。

因而,James Bovard對幸福指數最核心的批判是,政客們將利用幸福感調查作為殺手鐧,以反對一切試圖限制財政支出的努力。比如,如果一位監察長發表報告稱政府的一個支出計劃不合理,那麼美國國會議員們便可援引幸福感調查結果進行回應。因為調查顯示,對該計劃高尚意圖的華麗渲染讓民眾湧起一股巨大的滿足感。到那時,像美國志願隊這種只是為了創造就業而設立的可有可無機構,可能會搖身一變,成為“創造幸福”的功臣。

由此看來,凱恩斯學派與自由放任學派之間的爭論,民主黨與共和黨之間圍繞是否應該擴大公共支出、增加民眾福利的爭論,已經擴展到國民幸福指數這一新興領域。可以預期,這一爭論在政治上的進展,也將對幸福指數在美國的命運產生重大影響。