秦婦吟

唐代韋莊創作的詩

《秦婦吟》是唐末五代詩人韋莊創作的長篇敘事詩。此詩借一位逃難的婦女之口描述了唐末黃巢起義時的社會亂象,反映了戰爭給人民帶來的深重災難。

全詩情節曲折豐富,結構宏大嚴密,語言流麗精工,在思想與藝術兩方面都達到相當高的水平,為中國古代敘事詩樹立了一座豐碑。因在詩成當時就深受人們稱賞,詩人還得到“秦婦吟秀才”的雅稱。

後人把此詩與漢樂府《孔雀東南飛》、北朝樂府《木蘭辭》並稱為“樂府三絕”;也有人認為它是繼杜甫“三吏三別”和白居易《長恨歌》之後唐代敘事詩的第三座豐碑。

秦婦吟

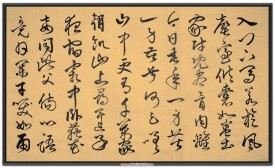

毛體書法《秦婦吟》(局部)

東西南北路人絕,綠楊悄悄香塵滅。

路旁忽見如花人,獨向綠楊陰下歇。

鳳側鸞欹鬢腳斜,紅攢黛斂眉心折。

借問女郎何處來?含顰欲語聲先咽。

回頭斂袂謝行人,喪亂漂淪何堪說!

三年陷賊留秦地,依稀記得秦中事。

君能為妾解金鞍,妾亦與君停玉趾。

前年庚子臘月五,正閉金籠教鸚鵡。

斜開鸞鏡懶梳頭,閑憑雕欄慵不語。

忽看門外起紅塵,已見街中擂金鼓。

居人走出半倉惶,朝士歸來尚疑誤。

是時西面官軍入,擬向潼關為警急。

皆言博野自相持,盡道賊軍來未及。

須臾主父乘奔至,下馬入門痴似醉。

適逢紫蓋去蒙塵,已見白旗來匝地。

扶羸攜幼競相呼,上屋緣牆不知次。

南鄰走入北鄰藏,東鄰走向西鄰避。

北鄰諸婦咸相湊,戶外崩騰如走獸。

轟轟昆昆乾坤動,萬馬雷聲從地涌。

火迸金星上九天,十二官街煙烘烔。

日輪西下寒光白,上帝無言空脈脈。

陰雲暈氣若重圍,宦者流星如血色。

紫氣潛隨帝座移,妖光暗射台星拆。

家家流血如泉沸,處處冤聲聲動地。

舞伎歌姬盡暗捐,嬰兒稚女皆生棄。

東鄰有女眉新畫,傾國傾城不知價。

長戈擁得上戎車,回首香閨淚盈把。

旋抽金線學縫旗,才上雕鞍教走馬。

有時馬上見良人,不敢回眸空淚下;

西鄰有女真仙子,一寸橫波剪秋水。

妝成只對鏡中春,年幼不知門外事。

一夫跳躍上金階,斜袒半肩欲相恥。

牽衣不肯出朱門,紅粉香脂刀下死。

南鄰有女不記姓,昨日良媒新納聘。

琉璃階上不聞行,翡翠簾間空見影。

忽看庭際刀刃鳴,身首支離在俄頃。

仰天掩面哭一聲,女弟女兄同入井;

北鄰少婦行相促,旋拆雲鬟拭眉綠。

已聞擊托壞高門,不覺攀緣上重屋。

須臾四面火光來,欲下回梯梯又摧。

煙中大叫猶求救,樑上懸屍已作灰。

妾身幸得全刀鋸,不敢踟躕久回顧。

旋梳蟬鬢逐軍行,強展蛾眉出門去。

舊里從茲不得歸,六親自此無尋處。

一從陷賊經三載,終日驚憂心膽碎。

夜卧千重劍戟圍,朝餐一味人肝膾。

鴛幃縱入豈成歡?寶貨雖多非所愛。

蓬頭垢面眉猶赤,幾轉橫波看不得。

衣裳顛倒語言異,面上誇功雕作字。

柏台多半是狐精,蘭省諸郎皆鼠魅。

還將短髮戴華簪,不脫朝衣纏綉被。

翻持象笏作三公,倒佩金魚為兩史。

朝聞奏對入朝堂,暮見喧呼來酒市。

一朝五鼓人驚起,叫嘯喧呼如竊語。

夜來探馬入皇城,昨日官軍收赤水。

赤水去城一百里,朝若來兮暮應至。

兇徒馬上暗吞聲,女伴閨中潛生喜。

皆言冤憤此時銷,必謂妖徒今日死。

逡巡走馬傳聲急,又道官軍全陣入。

大彭小彭相顧憂,二郎四郎抱鞍泣。

沉沉數日無消息,必謂軍前已銜璧。

簸旗掉劍卻來歸,又道官軍悉敗績。

四面從茲多厄束,一斗黃金一斗粟。

尚讓廚中食木皮,黃巢機上刲人肉。

東南斷絕無糧道,溝壑漸平人漸少。

六軍門外倚殭屍,七架營中填餓殍。

長安寂寂今何有?廢市荒街麥苗秀。

采樵斫盡杏園花,修寨誅殘御溝柳。

華軒綉轂皆銷散,甲第朱門無一半。

含元殿上狐兔行,花萼樓前荊棘滿。

昔時繁盛皆埋沒,舉目凄涼無故物。

內庫燒為錦繡灰,天街踏盡公卿骨!

來時曉出城東陌,城外風煙如塞色。

路旁時見游奕軍,坡下寂無迎送客。

霸陵東望人煙絕,樹鎖驪山金翠滅。

大道俱成棘子林,行人夜宿牆匡月。

明朝曉至三峰路,百萬人家無一戶。

破落田園但有蒿,摧殘竹樹皆無主。

路旁試問金天神,金天無語愁於人。

廟前古柏有殘枿,殿上金爐生暗塵。

一從狂寇陷中國,天地晦冥風雨黑。

案前神水咒不成,壁上陰兵驅不得。

閑日徒歆奠饗恩,危時不助神通力。

我今愧恧拙為神,且向山中深避匿。

寰中簫管不曾聞,筵上犧牲無處覓。

旋教魘鬼傍鄉村,誅剝生靈過朝夕。

妾聞此語愁更愁,天遣時災非自由。

神在山中猶避難,何須責望東諸侯!

前年又出楊震關,舉頭雲際見荊山。

如從地府到人間,頓覺時清天地閑。

陝州主帥忠且貞,不動干戈唯守城。

蒲津主帥能戢兵,千里晏然無犬聲。

朝攜寶貨無人問,暮插金釵唯獨行。

明朝又過新安東,路上乞漿逢一翁。

蒼蒼面帶苔蘚色,隱隱身藏蓬荻中。

問翁本是何鄉曲?底事寒天霜露宿?

老翁暫起欲陳辭,卻坐支頤仰天哭。

鄉園本貫東畿縣,歲歲耕桑臨近甸。

歲種良田二百廛,年輸戶稅三千萬。

小姑慣織褐絁袍,中婦能炊紅黍飯。

千間倉兮萬絲箱,黃巢過後猶殘半。

自從洛下屯師旅,日夜巡兵入村塢。

匣中秋水拔青蛇,旗上高風吹白虎。

入門下馬若旋風,罄室傾囊如卷土。

家財既盡骨肉離,今日垂年一身苦。

一身苦兮何足嗟,山中更有千萬家。

朝飢山上尋蓬子,夜宿霜中卧荻花!

妾聞此老傷心語,竟日闌干淚如雨。

出門惟見亂梟鳴,更欲東奔何處所?

仍聞汴路舟車絕,又道彭門自相殺。

野色徒銷戰士魂,河津半是冤人血。

適聞有客金陵至,見說江南風景異。

自從大寇犯中原,戎馬不曾生四鄙。

誅鋤竊盜若神功,惠愛生靈如赤子。

城壕固護教金湯,賦稅如雲送軍壘。

奈何四海盡滔滔,湛然一境平如砥。

避難徒為闕下人,懷安卻羨江南鬼。

願君舉棹東復東,詠此長歌獻相公。

1.中和癸卯:即唐僖宗中和三年(883)。

2.花如雪:指楊花(柳絮)隨風飄舞似飛雪。

3.香塵:本指女子踏起之塵土,此泛指路行人踏起之塵土。

4.鳳側鸞欹(qī):女子頭飾顛倒不整。

5.紅:額頭脂粉,借指額頭。攢:斂,聚。黛:畫眉所用之黛石,借指眉。

6.含顰(pín):皺眉頭。

7.斂袂(mèi):整衣袖,向對方表示敬意。

8.鸞鏡:妝鏡。

9.擂金鼓:指非昏曉之時而擂響金鼓,以示警急。

10.倉皇:神色慌張。

11.朝士:朝中官員。

12.博野:博野軍。

13.須臾:片刻。主父:婢妾對主人之稱呼。

14.紫蓋:代指皇帝。此指唐僖宗。蒙塵:蒙被塵土。多以此比喻帝王流亡或失位,遭受垢辱。此指唐僖宗逃離長安。

15.白旗:黃巢軍之軍旗。匝地:遍地。

16.羸(léi):瘦弱,此指病弱者。

17.崩騰:倉皇亂竄。

18.轟轟昆昆:轟轟,眾多車輪滾動聲。“昆”同“混”,嘈雜聲。暗示黃巢軍人長安之聲容陣勢。

19.十二官街:長安城中十二條大街。烘炯:煙火升騰的樣子。

20.脈(mò)脈:凝目注視。

21.宦者流星:指宦者星,屬天市垣,共四星。《後漢書·宦者傳序》:“宦者四星,在皇位之側”。全句謂星宿呈災難之象。

22.紫氣:祥瑞之氣,為帝王之兆。帝座移:帝座,即帝位。指唐僖宗出奔逃亡,緣氣亦隨。

23.台星:星名,即三台星,對應人間三公之位。

24.傾國傾城:美女容貌絕倫。不知價:貴重得無法計價。

25.戎車:兵車。

26.良人:丈夫。

27.剪秋水:眼波如剪取的秋水般明澈。

28.新納聘:新受聘禮,指剛訂婚約。

29.支離:分離。俄頃:片刻。

30.拭眉綠:擦掉所描眉樣。

31.全刀鋸:刀鋸,即刑具,意謂保全性命於刀鋸之下。

32.舊里:故鄉。

33.人肝膾(kuài):細切的人肝。

34.鴛幃:猶鴛帳,指洞房。

35.眉猶赤:西漢末,樊崇起兵反王莽,兵皆畫眉作紅色,當時稱“赤眉賊”。

36.雕作字:面上刺字。

37.柏台:御史台之別稱,漢御史府植列柏樹,故稱。

38.蘭省:秘書省。

39.象笏(hù):象牙朝笏,大臣上朝所執手板,書事其上以備遺忘。三公:周以太師、太傅、太保為三公,以後代有改變,但都為朝廷官員之最高職位。

40.金魚:唐制,五品以上官員佩魚符,外盛以袋,三品以上魚袋以金飾之,稱金魚袋。兩史:指宰相。

41.大彭小彭:“大邦小邦”的諧音,即大奴小奴。指黃巢部屬。

42.二郎四郎:一說指黃巢及其弟黃揆,一說泛指黃巢軍首領。

43.銜璧:指兵敗投降。

44.簸旗掉劍:搖晃旗幟,舞動佩劍,寫黃巢軍得勝后之得意狀態。

45.厄束:指長安城被圍困。

46.尚讓:黃巢軍首領之一。

47.機:同“幾”,桌案。刲:割。

48.東南斷絕:東南糧道斷絕,唐代長安糧餉依靠東南江淮地區轉輸。

49.溝壑漸平:謂死人日多,填滿溝壑。

50.六軍門:唐六軍所駐之門。

51.餓殍(piǎo):餓死之人。

52.杏園:長安名勝,位於曲江以西。

53.修寨:謂黃巢軍為築城守工事,而砍伐御溝上所植之楊柳。

54.華軒綉轂(gǔ):裝飾華美之車。

55.含元殿:唐大明宮中之正殿。

56.花萼樓:唐興慶宮西南之花萼相輝樓。

57.內庫:皇宮之府庫。

58.天街:帝都之街道。

59.霸陵:即灞陵,西漢文帝陵,在長安東南三十里。

60.驪山:山名,又名藍田山,在今陝西臨潼縣東南,為唐華清官所在地。

61.棘子林:荊棘林。

62.牆匡月:謂行人夜宿無房頂,而月可直接照射之四堵牆框內。

63.三峰路:指華山之路。

64.金天神:華岳神。唐玄宗先天二年(713)封華岳神為金天王。

65.殘枿(niè):樹木經砍伐而後再生枝杈曰枿。此指華岳廟前古柏殘敗情景。

66.中國:國中,指京都長安。

67.晦冥:昏暗。

68.閑日:平日。徒:徒然,白白。歆:鬼神享用祭品。奠饗恩:以祭品祭祀鬼神之恩。

69.愧恧(nǜ):慚愧。

70.犧牲:祭祀時用的整豬整羊等類祭品。

71.魘(yǎn)鬼:天復五年張村行魘人妖術,以謀度日之資。

72.東諸侯:函谷關以東之藩鎮,此指淮南節度使高駢。

73.楊震關:即潼關。

74.荊山:山名,在今河南靈寶縣閿鄉南。

75.戢(jí)兵:約束士兵。

76.晏然:平安。

77.乞漿:討水喝。

78.蓬荻(dí):蓬草蘆葦,指雜草。

79.鄉曲:鄉里。

80.底事:何事。

81.卻坐支頤:又坐下,以手托腮。

82.東畿(jī)縣:今河南省新安縣。

83.近甸:近郊。

84.廛(chán):古代一廛為二畝半,二百廛為五百畝,此非實指,極言其田地之多。

85.褐施袍:粗布、綢料所制之袍。

86.洛下:洛陽。屯師旅:駐紮唐官軍。

87.村塢(wù):村莊。

88.秋水拔青蛇:秋水、青蛇皆指劍之光芒顏色,此借喻為寶劍。

89.白虎:指白虎旗。

90.罄室傾囊:搜盡室內,倒光囊中的物品。罄,盡。

91.垂年:暮年。

92.蓬子:草籽。

93.荻花:結穗的蘆葦。

94.闌干:橫七豎八的樣子。

95.亂梟:亂飛之貓頭鷹。

96.汴路:汴水一帶之水陸交通線。

97.彭門自相殺:彭門即今江蘇徐州。自相殺,是指徐州牙將時溥奉武寧軍節度使支祥之命進討黃巢,時溥副將陳瑤殺害支祥,時溥又誅陳瑤,舉部叛亂,后又與泗州于濤兵爭事。

98.野色:士兵野外宿營所見之荒涼景色。

99.冤人血:指冤死於唐軍內部兵爭之士兵鮮血。

100.大寇:指黃巢軍。

101.戎馬:軍馬,借指戰事。四鄙:四邊。

102.生靈:此指百姓。赤子:嬰兒。

103.金湯:金城湯池,比喻城池堅固。

104.四海盡滔滔:天下因戰事頻仍,動亂不已,似水之滔滔滾滾。

105.湛然:清澈。一境:此指金陵。砥:磨刀石。

106.闕下:京城。

107.懷安:希望安定。

108.舉棹(zhào):行船。棹,划船工具,形狀和船槳差不多。

中和癸卯年春三月,在洛陽城外,雖然花依然盛開,但四方路上都沒有行人,故此也沒有塵土揚起。忽然看見楊樹下有一個女人在歇腳。她頭髮蓬鬆,鬢腳不整,皺緊眉頭,好像很悲哀的樣子。我問姑娘從何處來。女郎在未回答之前,聲音先就抽咽了。後來回頭對我說:“我是因為兵亂流落到這裡來的。在長安城裡淪陷了三年,至今還記得那邊的情況。如果你願意為我解鞍下馬,在這裡休息一會兒,我也可以為你停留一會兒講講我的經歷。

前年臘月初五早上,我打開了鏡盒,還懶得梳頭,獨自靠著欄干,正關起籠子教鸚鵡說話。忽然看見門外塵土飛揚,接著又看見街上有人在打鼓。居民們都慌慌張張地走出門來,上朝辦公的官員都趕回家來,還懷疑他們所聽到的消息不確。這時西邊有官軍開拔進城,打算調到潼關去擔任警備。同時有消息傳來:京都禁衛部隊博野軍已頂住了敵人,敵人一時不會打進城。誰知道我家主人騎馬趕回來,人都如痴如醉了。他說:看見皇帝已逃難出城,敵人的白旗已經遍地都是,衝進城來了。

人們都扶老攜幼互相呼喚著,上屋爬牆,手足無措,東躲西藏,屋子裡是一片混亂。門外是兵馬馳突,倉皇亂竄像奔走的野獸。車輪滾滾像嘈雜的雷聲從地下湧上來一樣。皇城裡起火了,長安城中十二條大街,煙火升騰。太陽西下無光,上帝無言默默凝視。陰雲暈氣重重包圍,宦者星宿呈災難之象。皇帝改換居住的地方,紫氣也跟著遷移,台星也被敵人的妖光所拆散了。

家家流血如泉水湧出,處處冤聲震天動地。舞伎歌女,甚至小孩,都被拋棄。東鄰美女眉妝剛剛畫好,容貌傾國傾城。被軍人擁上戎車擄掠去了,回首香閨淚流滿面。轉身就得抽拉金線學習縫製軍旗,又得跨上雕鞍被人教學騎馬。有時在馬上看到丈夫,也不敢回頭看,只有淚空留。西鄰少女就像仙子一樣,眼波如秋水,妝成后只對鏡欣賞,年紀很輕,兩耳不聞窗外事。一個軍人突然跳上她家台階,動手動腳要污辱她。她因不肯受辱不肯出門,可憐紅粉佳人死在賊人刀下。南鄰女人不知她姓什麼,是剛剛娶過來的新婦。在琉璃階上行走腳步輕細無聲,在翡翠簾間只見到隱約的影子。忽然看到庭院中刀劍之聲,頃刻之間已經身首分離。她的姐妹仰天掩面大哭,一齊跳入井裡。北鄰少婦匆忙準備逃走,立即卸掉首飾與妝容。但是軍人已經來敲擊房門了,情急之中爬上重屋。一會兒只見四面火光衝來,想要下來但樓梯已被燒毀。煙火之中大喊求救,可是已經晚了,懸在樑上被燒成灰。我幸而沒有被殺,但被軍人脅迫,不敢不答應,只好梳理頭髮勉強展眉,裝出笑容,跟著他走。從此之後,歸不得家門,四親六眷也都斷絕來往。

自從落在黃巢軍人手中,已有三年,整天都是又驚又憂,夜晚睡在戒備森嚴的武器包圍里,每天吃的只有一味被殺的人的心肝。雖然與那軍人同睡,那裡有什麼歡愛。金銀寶物雖然搶來了不少,可不是我所愛的。因為那個軍人蓬頭垢面,一副“赤眉賊”的樣子,幾次三番地看,總是看他不順眼。這批人衣裳都穿不整齊,說話多是外地口音,立過功勛的人,臉上都刺字雕花。柏台、蘭省里的官員,儘是一些狐精、鬼魅。頭髮沒有留長,已戴上了簪子,晚上睡覺,連朝衣都不脫下,就裹在繡花被子里了。作三公的人,連朝笏都不會捧,常常是翻轉捧的;作兩史的人,連金魚都顛倒掛的。這些人,早晨去上朝奏事,下午傍晚都哄到酒店裡去酗酒。

有一天,黎明時,城裡人民都驚醒起身,大家在叫喊,或竊竊私議。據說昨夜有騎馬的探子進入皇城,報告官軍已收復了赤水鎮。赤水鎮在長安城西渭南縣東,離長安止有一百多里。官軍如果早晨出發,晚上應當可以到達長安。聽了這個消息,騎馬的兇徒們都喪氣吞聲,被他們霸佔的女伴們都在屋子裡偷偷地高興。大家以為這些妖徒今天必死無疑,各人的冤憤可以銷氣了。過了一會兒,又有人騎馬奔來傳報消息,說大隊官軍已經進城。這時,黃巢部下的將軍大彭小彭都在擔憂,黃巢和他的兄弟也上馬哭泣了。可是,轉眼過了幾天,毫無消息。大家以為黃巢已向官軍投降。誰知道他們又揮旗舞劍,高興地回來,還說官軍已吃了個大敗仗。

官軍雖然退出長安,但仍把長安四面包圍著,阻止了黃巢的糧食運輸。城中米價飛漲,食物供應困難。尚讓家的廚房裡止有樹皮可吃,黃巢的餐桌上供應的惟有割下來的人肉。人民一批一批地餓死,埋葬在溝壑里,所以墳多而人少了。禁衛軍的營門外靠著餓死殭屍,營里也滿是死人。整個長安都城,冷冷清清的一無所有,八街九市,過去的繁華的地方,現在已長出了麥苗。杏園中的花木,已被人砍伐去做柴火;御溝兩旁的楊柳,也因為軍人修寨子而被砍伐光了。一切華美的屋宇、錦繡、絲縠,都已銷散;朱門甲第的富貴大家已破敗了一大半。皇宮裡的含元殿、花萼樓,已是荊棘叢生,讓狐狸野兔去遊行了。總而言之,往昔的繁盛都已消失;滿眼所見,已不見舊有的人物。皇宮貯藏珍寶錦繡的內庫,已燒成一大堆灰燼;在天街上行走,腳下踏到的都是公卿貴族的骸骨。

那天早晨走出東門,城外的風景宛如邊塞上一般。一路上常常看見有軍人在巡邏,山坡下也不像太平時候那樣有接送客人的熱鬧。東望霸陵,不見人煙。驪山上雖然還有茂盛的樹木,但金碧輝煌的台殿樓閣,已經不見了。過去的車馬大道,已成為荊棘叢林;路上沒有宿店,旅行人到了夜晚,只好露天睡在斷牆腳下。

第二天清晨到達三峰路,只見村鎮人煙寥落,田園破敗,竹樹失去主人,都被摧殘得不成樣子。走過華山神廟,就進去問問山神。山神說:‘我比你還憂愁得凶,簡直無話可說。廟前古柏樹都被砍光,僅餘殘櫱;殿上的銅香爐也已黯然失色,積滿灰塵。自從黃巢起兵造反以來,天昏地暗,風雨烏黑。香案上的神水也失去法力,咒語不靈了;壁畫上的陰兵陰將,也不會顯神通了。平時受人民的祭祀供奉,現在危難的時候,卻沒有神通的能力幫助人民。我做神實在不行,心裡非常慚愧;只好躲避在深山裡。現在我的廟裡已沒有簫管之聲,也沒有人來獻三牲給我吃。我沒有辦法,只好派魔鬼到村子里去,害死幾個男女過日子。’我聽了山神的話,愈加憂愁,原來這是天降災難,神與人都無辦法。神還要到深山中去避難,那就不必責怪東方的許多掌兵的將軍了。

走出了潼關后,抬頭一望就看到了荊山。進入虢州地界,如同從地獄里來到人間,頓時覺天地清閑,一片太平景象。陝州主帥忠貞不二,不動干戈一心守城。蒲津主帥能約束士兵,千里太平連犬吠聲也沒有。清早,身上帶著珍寶;夜晚,頭上插著金釵,孤身行走,都沒有強徒來搶劫。

第二天早晨在新安東郊,因為找茶水喝,遇到一個老人家,臉色青蒼,躲藏在蘆花堆里。我問老人家是哪裡人,為什麼在這麼大冷天露宿在蘆花堆里?老人想回話,又坐下來兩手扶頭,仰天大哭。後來他說:‘我是本地人,家有良田二百麈,每年要繳稅三千萬。家裡小姑娘會織綢子做袍褂,中年婦女能做紅黍飯。家中有糧倉千間,儲糧萬箱。黃巢軍隊過後,還剩一半。自從官軍開到洛陽,日日夜夜有巡邏兵到村塢里來騷擾。他們拔出了劍,揮舞著白虎旗,像一陣旋風似地下馬衝進門來,把我家裡搶得一掃精光。家裡既已一無所有,只好骨肉分散,各自去謀生路。我現在是一個孤苦老頭。我一個人受苦受難不值一提,可是山裡還有幾千萬家難民,白天餓了就吃草根蓬子,晚上露天睡在蘆花堆里。’

聽了老人的傷心話,整天哭泣,淚落如雨。出門惟見梟鳴,不見人跡。想再往東走,不知到何處是好。聽說去開封的路斷了,又聽說彭城在內亂。郊野、河邊,全是士兵相殺的死屍。恰好有人從金陵來,說江南的景況大不相同。自從黃巢軍隊進犯中原以後,江南倒很太平,四郊沒有戰事。那邊的主帥像有神力似的鎮壓盜賊,惠愛百姓如同子女一樣。那邊城池堅固,攻打不下。各處繳納到軍營中來的賦稅多得很。當四海八方都亂得如洪水滔滔的時候,獨有江南一塊土地卻平坦如砥。我是個京城裡的人,現在卻逃難在異鄉;因為渴望安全,反而羨慕做江南的鬼。我希望你趕快乘船向東去,把這首長詩獻給江南的相公。”

從唐僖宗廣明元年(880)冬到中和三年(883)春,即黃巢起義軍進駐長安的兩年多時間裡,唐末農民起義發展到高潮,同時達到了轉捩點。由於農民領袖戰略失策和李唐王朝官軍的瘋狂鎮壓,鬥爭空前殘酷,人民蒙受著巨大的苦難和慘重的犧牲。韋莊即因應舉羈留長安,兵中弟妹一度相失,又多日卧病。他便成為這場震撼神州大地的社會巨變的目擊者。經過一段時間醞釀,在他離開長安的第二年,即中和三年,在東都洛陽創作了這篇堪稱他平生之力作的史詩。

長詩《秦婦吟》全詩可分四個大的段落。第一大段由開始的“中和癸卯春三月”到“妾亦與君停玉趾”共八聯十六句,是全詩的引子,敘述作者與一位長安城奔東都洛陽的女子(即秦婦)途中相遇的情形。

第二大段從“前年庚子臘月五”到“天街踏盡公卿骨”,共六十五聯一百三十句。這一大段又可分六個層次,層層深入地敘寫農民軍入城后的情形。“前年庚子臘月五”到“已見白旗來匝地”十六句為第一層,描寫廣明元年十二月五日農民攻入京城的情況。從“扶羸攜幼競相呼”到“妖光暗射台星拆”十六句為第二個層次,描寫起義軍入城后兵荒馬亂的情形。百姓東躲西藏,朝廷官員四處逃散。從“家家流血如泉涌”到“六親自此無尋處”,寫婦女所受的兵災戰禍,這是第三個層次。前四句概敘:家家流血,處處冤聲,小孩子都被拋棄。次寫四鄰婦女受難情況:東鄰美女被擄掠,西鄰、南鄰女子死於刀下,北鄰少婦被火燒死。最後是女郎自己被軍人脅迫,做了從婦。通過女子的種種遭際,畫出了戰亂風雲以及戰亂中長安女子的群象,具有相當的認識價值。從“一從陷賊經三載”到“暮見喧呼來酒市”,是第四個層次,描寫女郎被迫嫁給黃巢部下的軍人之後的生活,以及她看到的新貴們的種種情況。其中“還將短髮戴花簪”等句,運用漫畫筆墨,把農民將領迷戀富貴安樂,得意忘形,刻畫得十分生動,入木三分,鬧劇有足悲者。第五個層次從“一朝五鼓人驚起”到“又道官軍悉敗績”,寫長安城中人民所知的唐軍與農民軍爭戰的情況,既見出農民軍鬥爭之艱難頑強,又見其士氣與實力之日漸衰竭,描繪得情態畢現,刻畫得力透紙背。從“四面從茲多庖束”到“天街踏盡公卿骨”為這一大段的最後一個層次,寫唐軍敗退,農民軍收復長安后的情況。兵燹后的京都“長安凄寂今何有,廢市荒街麥苗秀”,從坊市到宮室,從樹木到建築,“昔時繁盛皆埋沒,舉目凄涼無故物”,曲曲遭來,纖毫畢見。尤其“內庫燒為錦繡灰,天街踏盡公卿骨”,堪稱警策之句,廣為流傳。

第三大段從“來時曉出城東陌”到“夜宿霜中卧荻花”。這首長詩是一個動亂時代的面面觀,其筆鋒所及遠不止農民軍的一面,在第三大段作者將批判的鋒芒指晦李唐王朝的官軍和割據的軍閥。這一大段可分四個層次,從“來時曉出城東陌”到“行人夜宿牆匡月”,是第一個層次,是這一大段落的序引,寫女郎走出長安后一路所見彥聞。到處有軍人巡邏;無有人煙;當年的台殿樓閣已劈沒;路上沒有宿店,風光宛如荒涼的塞上一般。從“明朝曉至三峰路”至“何須責望東諸侯”,為第二個層次,寫女郎第二天繼續東行華陰縣的情況。借金天神諷刺潼關易東那些節度使擁兵自保,對農民軍無法,卻縱容部下虐薔百姓。第三個層次由“前年又出楊震關”到“暮插金釵唯獨行”。一個女子在茫茫宇宙中踽踽獨行“朝攜寶貨無人問,暮插金釵唯獨行”,到處是死一般沉寂,甚至比戰爭爆發還可怕。這些描寫較之漢魏古喪“出門無所見,白骨蔽平原”一類詩句表現力更強,細至成功地營造出一種恐怖的氣氛。從“明朝又過新安東’到“夜宿霜中卧荻花”為第四個層次。詩中借新安老翁之口對唐軍的罪惡進行痛心疾首的控訴:他們的罪惡更重於黃巢軍。“千間倉兮萬斯箱,黃巢過後猶殘半”,而售軍來到“入門下馬若旋風,磬室傾囊如卷土”,搶劫民庫財物不遺餘力,勝過“賊寇”黃巢,這是其一。其二詩中隱約地透示出官軍殺人甚至賣人肉的勾當。詩中寫道:“黃巢機上割人肉。”“朝夕一味入肝膾。”據《舊唐書·黃巢傳》載:“官軍皆執山寨萬姓鬻於賊人獲數十萬。”再聯繫前面所寫的“筵上犧牲無處覓”“誅剝生靈過朝夕”和這一層寫的“山中更有千萬家”,都可以看出官軍以殺人、販賣人肉大得暴利的罪惡行徑。

最後一大段從“妾聞此老傷心語”到“詠此長歌獻相公”。秦婦通過道聽途說,對相對平靜的江南寄予一線希望,為全詩的結尾。

總體上說,《秦婦吟》這首長詩是一部具有強烈現實主義傾向的巨作,思想內容豐富而複雜,時間跨度達三年之久,空間范圈兼及兩京,所寫又是歷史的淹桑巨變,作者採用人物回憶的倒敘手法,將不同時間、蹦點、人物、景物集中於一個場面上,收到情節緊湊,題旨集中的效果。藝術上則有所開創,其筆力當在寫安史之亂的《長恨歌》《連昌宮詞》之上,不僅是韋莊的代表作,在中國古代敘事詩方面也堪稱豐碑式的傑作。

韋莊能寫出如此具有現實主義傾向的巨作,誠非偶然。他早歲即與老詩人白居易同寓下邽,可能受到白居易濡染,又心儀杜甫,寓蜀時重建草堂,且以“浣花”命集。《秦婦吟》一詩正體現了杜甫、白居易兩大現實主義詩人對作者的影響,在藝術上且有青出於藍之處。

第一,結構模式。《秦婦吟》在繼承的基礎上大膽創新,把漢代確立的橫剖面的串聯式與白居易奠定的縱向發展的並聯式兩種結構完美地結合起來。全詩採用的是白居易縱向發展的並聯式結構——詩人遇見秦婦,秦婦講述自己的遭遇,故事簡單,人物極少,而在全詩整體的縱向並聯中又突出地穿插了若干個橫剖面的戲劇性生活場面。如婦女們慘遭強暴兇殺的悲劇性場面、帶有污衊性的黃巢起義軍的喜劇性場面(從“衣裳顛倒言語異”至“呼嘯喧爭如竊議”)、神自述的悲喜劇等等,它們相互串聯,集中生動地展示了歷史風雲突變時的社會景況。這種並聯、串聯並用的敘事結構方式較之單用一種結構,無疑使作品含量更大、包孕更廣,也更生動、更複雜,更具藝術魅力。

第二,敘事角度。《秦婦吟》繼承了杜甫、白居易把第一人稱與第三人稱並用的傳統,又有所創新。第一人稱“我”表面上與杜甫《石壕吏》中的“我”一樣,似乎只是事件的見證者,實際上,“我”雖然僅在開頭出場,但伴隨故事的女講述者直到詩歌結束,並且像白居易《琵琶行》中的“我”一樣,與女講述者構成“同是天涯淪落人”的相應關係,而且增加了特定歷史時期所賦予的對戰亂的厭棄、亡國之痛、故園之思以及對和平的嚮往等心理內容,這在詩歌結尾的“適聞有客金陵至”至“懷安卻羨江南鬼”句有所點明。“江南”既是和平的象徵,又隱含昔日和平繁華的故國的影子。並與前面“內庫燒為錦繡灰。天街踏盡公卿骨”等充滿強烈感情的戰亂場面描寫遙相呼應,隱隱體現出亡國之痛、故國之思。《秦婦吟》的創新之處在於,不僅把第一人稱與第三人稱結合起來,而且借他人之酒澆自己塊壘——通過女敘述者之口表示自己的亡國之痛、故國之思。這種結合第一、第三人稱,並借他人之口或經歷、遭遇表達自己的亡國之痛、故國之思的方式。

第三,表達方式。《秦婦吟》運用了把女子的命運與國家衰亡結合起來的表達方式。作者明確地把“秦婦”等一大批美女的命運與唐帝國的衰亡結合起來,通過紅顏薄命的美女命運及悲慘遭遇寄託自己的亡國之恨、故國之思。這是以往的敘事詩所沒有的,或比較淡化的。《秦婦吟》卻把自己深摯的故國之思、沉鬱的亡國之痛巧妙地借美女的命運表現出來。家國的興亡決定美女的命運,美女的悲慘遭遇又使國破家亡之痛顯得更具體可感,更觸目驚心。

第四,敘事手法。《秦婦吟》更多地繼承了白居易的敘事手法,並加以豐富與創新。它開頭直敘,然後接之以大段倒敘,而在倒敘之中,既有婦女們的悲劇性遭遇,又有醜化黃巢起義軍的喜劇性場景,還有神的慚愧之插敘、“寒天霜露宿”的老翁之補敘,既反映了更為廣闊、深刻的社會人生,又使敘事手法更靈活多變,從而使這首敘事長詩,夭矯靈動,絕不單調、呆板。此詩繼承了白居易開始在敘事詩中大量運用對句的手法,並真正創造性地使對句和散句發揮其獨特的藝術功用:以對句展現濃縮了的時間與空間,展現廣闊的歷史背景。如寫義軍入城前情景:“適逢紫蓋去蒙塵,已見白旗來匝地”;寫亂后的都城:“內庫燒為錦繡灰,天街踏盡公卿骨”;寫長安絕糧:“六軍門外倚殭屍,七架營中填餓殍”;寫戰後的荒涼:“破落田園但有蒿,摧殘竹樹皆無主”;寫難民的生活:“朝飢山上尋蓬子,夜宿霜中卧荻花”。而以散句來細緻入微地、行雲流水般地敘寫事件的細節、動作、心理。這樣,對句簡,散句繁。對句與散旬之間形成一種有趣的張力,擴大了詩歌結構的彈性限度、詩的包容量及藝術的生動性。

綜上所述,《秦婦吟》既借鑒了唐以前的敘事藝術,又學習唐代詩人的藝術開拓,並大膽地進行了獨特的藝術創新,達到了相當的藝術高度。此詩本身的藝術成就昭示了對此前敘事詩的創造性繼承,並在不少方面預示了清代吳偉業敘事詩的發展趨勢,這充分說明它是中國古典敘事詩史上具有重要地位的一首傑作。

古典文學研究家俞平伯:“不僅超出韋莊《浣花集》中所有的詩,在三唐歌行中亦為不二之作。”(《唐詩鑒賞辭典補編》引)

《秦婦吟》這首唐代最長的敘事詩在誕生的當時,民間就廣有流傳,並被製為幛子懸掛;作者則被呼為“秦婦吟秀才”,與白居易曾被稱為“長恨歌主”並稱佳話。其風靡一世,盛況空前,曾盛傳一時。後人將它和《木蘭辭》《孔雀東南飛》並稱為“樂府三絕”。然而,這首巨作卻遭到厄運。韋莊晚年諱言《秦婦吟》,撰《家戒》自禁此詩,並向各處收回抄本,臨終還囑託家人不許掛《秦婦吟》幛子。其弟韋藹給他編定《浣花集》亦不收錄。致使宋元明清歷代徒知其名,不見其詩。

直至近代,《秦婦吟》寫本才復出於敦煌石窟。被英國人斯坦因和法國人伯希和從敦煌莫高窟拿走的古寫經中,恰好收有《秦婦吟》。民國12年(1923)伯希和應王國維函請,抄錄巴黎圖書館所藏天復五年(905)張龜寫本及倫敦博物館所藏梁貞明五年(919)安友盛寫本兩種《秦婦吟》卷文,寄回中國。后又經王國維和羅振玉整理研究,國人才得以見到這首失傳了千餘年的歷史名作之全貌。

至於作者自禁此詩的原因,學界有止謗說、免禍說等觀點。五代孫光憲提出止謗說。他在《北夢瑣言》中說:“蜀相韋莊應舉時,遇黃巢犯闕,著《秦婦吟》一篇,內一聯云:‘內庫燒為錦繡灰,天街踏盡公卿骨。’爾後公卿亦多垂訝,庄乃諱之。時人號“秦婦吟秀才”。他日撰家戒,內不許垂《秦婦吟》障子,以此止謗,亦無及也。”孫光憲認為是由於詩中句子引起公卿貴族的憤怒,作者才禁傳此詩的,學者如翟理斯、何壽慈、張天健等贊成這個觀點。

近代學者陳寅恪提出免禍說。他在《韋莊秦婦吟校箋》中說:“據《舊唐書·楊復光傳》,王重榮為東面招討使,復光以兵會之。又據兩唐書《王重榮傳》,復光與重榮合兒李祥於華州,及重榮軍華陰復光軍渭北,犄角敗賊。是從長安東出奔於洛陽者,如《秦婦吟》之秦婦,其路線自須經近楊軍防地。復依《舊唐書·僖宗紀》、《新唐書·王重榮傳》及《通鑒》中和元年(881)九月之紀事,復光屯軍武功,則從長安西出奔於成都者,如《金溪閑談》之李氏女,其路線亦須經近楊軍防地,而楊軍之八都大將之中,前蜀創業垂統之君,端己北面親事之主(王建)即是其一。其餘若晉暉李師泰之徒,皆前日楊軍八都之舊將,後來王蜀開國之元勛也。當時復光屯軍武功,或會兵華渭之日,疑不能不有如秦婦避難之人,及李女委身之事。端己之詩,流行一世,本寫故國亂離之慘狀,適觸新朝宮閫之隱情,所以諱莫如深,志希免禍。以生平之傑構,古今之至文,而竟垂戒子孫,禁其傳布者,其故儻在斯歟?”陳寅恪對自己結論並未完全確定,但這一說法一提出,就產生了巨大的影響。學者馮友蘭、俞平伯、黃廣生、馬茂元等都贊同此說。

現代學者徐嘉瑞在《秦婦吟本事》提出了新的說法:“最重要的有三個原因。(一)觸犯田令孜。這一個原因,在田令孜未死以前,是很重要的。當時宦官的威力,是不可輕視的。所以‘內庫燒為錦繡灰,天街踏盡公卿骨’,確是干犯宦者的忌諱。孟昭圖被殺之事,可為寒心,何況‘宦者流星如血色’二句,更顯明的觸怒宦官。《秦婦吟》之自刪,這是一個重要原因。(二)寫洛下屯師搶劫,觸犯時溥及其部下。以上兩個原因,都是景福二年(893)以前最大的忌諱。田、時二人,都死於景福二年,由中和三年(883)到景福二年的十一年中,《秦婦吟》已大流行。田、時雖死,餘黨尚在。所以韋莊入蜀以前,都成問題。庄入蜀據王國維先生跋是在光化三年(900),即田、時兩人死後七年,入蜀以後可以不必顧憂。但從中和三年到光化三年,這十八年中,都是最危險的時候。垂為家誡,當在未入蜀以前。(三)諷刺僖宗太過,為王建所不喜。這一個原因,是入蜀以前和入蜀以後一個總的重大原因。”

韋莊