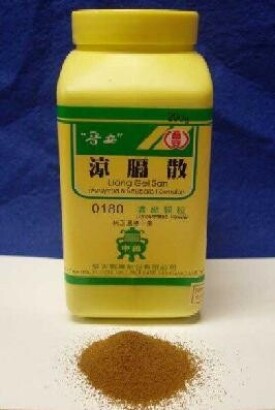

涼膈散

涼膈散

涼膈散,中醫方劑名。為清熱劑,具有清熱解毒,瀉火解毒,清上泄下之功效。主治上中焦邪郁生熱證。面赤唇焦,胸膈煩躁,口舌生瘡,譫語狂妄,或咽痛吐衄,便秘溲赤,或大便不暢,舌紅苔黃,脈滑數。臨床常用於治療咽炎、口腔炎、急性扁桃體炎、膽道感染、急性黃疸型肝炎等屬上中二焦火熱者。

涼膈硝黃梔子翹,黃芩甘草薄荷饒,竹葉蜜煎療膈熱,中焦燥實服之消。

芒硝、大黃、梔子、連翹、黃芩、甘草、薄荷、竹葉。

川大黃、朴硝、甘草各600g,山梔子仁、薄荷葉(去梗)、黃芩各300g,連翹1250g。

上藥為粗末,每服6g,水一盞,入竹葉七片,蜜少許,煎至七分,去滓,食后溫服。小兒可服半錢,更隨年齡加減服之。

瀉火解毒,清上泄下。

上中焦邪郁生熱證。面赤唇焦,胸膈煩躁,口舌生瘡,譫語狂妄,或咽痛吐衄,便秘溲赤,或大便不暢,舌紅苔黃,脈滑數。

本證多由熱毒火邪鬱結於胸膈所致,治療以瀉火解毒,清上泄下為主。熱邪灼傷津液,津液不能上承,故見唇焦,口舌生瘡;火性炎上,故見面赤;熱邪灼傷津液,無力行舟,故見便秘;舌紅苔黃,脈滑數,均為熱毒火邪互結之症。方中連翹輕清透散,長於清熱解毒,清透上焦之熱,故為君葯。黃芩清透上焦之熱,清透胸膈之熱;梔子清利三焦之熱,通利小便,引火下行;大黃、朴硝瀉下通便;故為臣葯。薄荷清利頭目、利咽;竹葉清上焦之熱;故為佐葯。

清上與瀉下并行,瀉下是為清解胸膈鬱熱而設。“以瀉代清”。

本方用於上中焦邪郁生熱證,臨床應用以面赤唇黑,胸膈煩燥,口舌生瘡,便秘溲赤,舌紅苔黃,脈滑數為辨證要點。

若熱結壅阻上焦,大便不燥者,去朴硝,加桔梗、石膏以清熱涼膈。

體虛患者及孕婦,忌用或慎用本方。

①《成方便讀》:以大黃、芒消之蕩滌下行者,去其結而逐其熱,然恐結邪雖去,尚有浮遊之火,散漫上中,故以黃芩、薄荷、竹葉清徹上中之火,連翹解散經絡中之餘火,梔子自上而下,引火邪屈曲下行,如是則有形無形、上下表裡諸邪,悉從解散。

②《醫方集解》:此上中二焦瀉火藥也。熱淫於內,治以咸寒,佐以苦甘,故以連翹、黃芩、竹葉、薄荷升散於上,而以大黃、芒消之猛利推盪其中,使上升下行,而膈自清矣;用甘草、生蜜者,病在膈,甘以緩之也。

③《古方選注》:薄荷、黃芩,從肺散而涼之;甘草從腎清而涼之;連翹、山梔,從心之少陽苦而涼之;山梔、芒消,從三焦與心包絡瀉而涼之;甘草、大黃,從脾緩而涼之;薄荷、黃芩,從膽升降而涼之;大黃、芒消,從胃與大腸下而涼之。上則散之,中則苦之,下則行之,絲絲入扣,周遍諸經,庶幾燎原之場,頃刻為清虛之腑。