共找到4條詞條名為浪蕩子的結果 展開

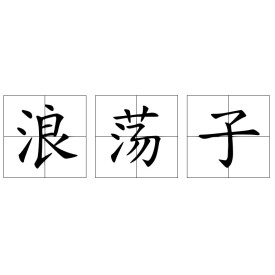

浪蕩子

辭彙

浪蕩子,是漢語辭彙,漢語拼音為 làng dàng zǐ,指任意胡為,不務正業的富家青年。另有引申於法語“Flaneur”一詞所指19世紀巴黎城裡有錢財支撐而無須勞動的人士。

目錄

指任意胡為,不務正業的富家青年

楊沫《青春之歌》第一部第十七章:“直到下午七點,他才在一個同學屋裡換上一套漂亮的西裝,搖晃著身子吹著口哨,像個浪蕩公子,乘著黃昏時的騷亂,走出了北大三院的大門。”

“浪蕩子”是對法語“Flaneur”一詞的意譯。在法語中,它指“散步者、閑逛者”,尤其指19世紀巴黎城裡有錢財支撐而無須勞動的人士,他著裝考究,氣質儒雅,閑來無事,漫步街頭,悠悠哉哉。

由於這樣一個漫步者對街景,包括人群、老屋、店鋪,都抱著鑒賞家的態度進行揣摩與玩賞,且漫無目的性,於是他與環境的關係正好與資本主義商業時代大眾對一切事物的功利主義態度形成了反差;同時又由於這樣一個人在現代都市的快節奏和大人流中越來越顯得另類而瀕於消失,因此他的形象又代表著一種被現代性擠出社會空間的傳統殘餘,總能喚起人們懷舊的感情。

德國思想家瓦爾特·本雅明第一次將上述意義上的“浪蕩子”作為重要的主題意象來解讀現代性空間的人(參見他寫於1929年的《浪蕩子歸來》The Return of the Flaneur)。在本雅明看來,最出色地將這樣一個角色體現出來的人,當屬“晚期資本主義時代的抒情詩人”波德萊爾。